本稿では、2021年改訂「コーポレートガバナンス・コード(以下CGコード)」で要求される「中核人材の多様性確保」に着目し、不確実な社会環境下で企業価値を高め続ける「変革リーダーシップ性」はいかにして醸成されるかを考察した。コンサルティング実例のもと、実在の変革リーダーの共通項と思われる「リーダーシップ性の資質・能力」を抽出した上、企業の中核人材(管理職)が経営を舵取りするリーダーへの成長を遂げるために有効と思われるサクセッション環境について論述する。

1. 2つのサクセッションプラン

2021年6月に上場企業が行う企業統治においてガイドラインとして参照すべき原則・指針であるCGコードが改訂された。2022年4月にプライム市場へ移行するグローバル企業には「より高いガバナンス水準」が求められ、独立社外取締役3分の1以上の選任(プライム市場)、スキル・マトリクスの開示、他社での経営経験者の独立社外取締役への選任、中核人材における多様性の確保など、企業のサステナビリティに向けて、従前より一段踏み込んだ内容となっている。

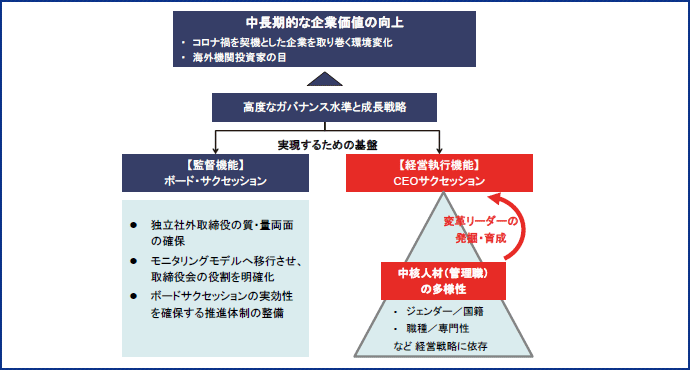

改訂CGコードは、欧米を中心とした海外の機関投資家を想定する為、プライム市場へ移行する企業は独立社外取締役の導入等、「より高いガバナンス」に向かって当然動いていくと予測されている。日本全体がモニタリングモデルへ移行していくまでに時間軸として一定年数を見込む必要はあるが、この動きは波及すると思われ、日本企業では「監督機能」と「経営執行機能」の分離が漸進的にスタンダート化していくだろう。従って、経営の後継者育成計画(以下サクセッションプラン)は監督を担う「取締役」(以下ボード・サクセッション)、経営の舵取りによって企業価値を高める「経営執行役」(以下CEOサクセッション)の2つが自ずと存在することになる。

図表1 2021年改訂CG コードで示す2つサクセッションプラン

(資料)株式会社東京証券取引所資料*1よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

2. 改訂CGコードで着目すべき「中核人材」

ボード・サクセッションの実効性の議論において、多様化する経営環境・専門化する事業戦略を監督するだけのスキルを持った独立社外取締役の質的・量的確保維持は、日本企業にとって容易ではない。量的な側面では、2021年改訂CGコードにより今後上場企業で相当数の社外取締役(単純計算で延べ4,000人程度と試算されている*2)が必要とされており、高いスキルを保有する人材の激しい獲得競争が見込まれることや、社外取締役の候補になり得る人材マーケットが現段階では十分に整備されていない為、当面は経営陣のネットワークに頼らざるを得ないことが背景として挙げられる。また、質的な側面では、スキル・経験に加えて経営執行への建設的な批評を行えるかなどの資質面の見極め、取締役としての職責を果たしているかの検証など、練り上げたスキル・マトリクスをもとに見極め・検証プロセスと仕組みを整備することが必要となろう。

一方、本稿で筆者が着目するのはCEOサクセッションである。自社の稼ぐ力とその企業文化を持続発展させ、企業価値を高め続けるには有能な経営者が輩出され続けなくてはならない。「次世代の当社の舵取りは、誰に預けるべきか」の問いは、多くの企業の頭を悩ます経営課題であろう。日本電産の永守会長やソフトバンクグループの孫社長の後継者問題がメディアでも注目されたように、CEOサクセッションの難しさは、企業価値を高めるには強烈なリーダーが必要であって、かたやリーダーが強烈であればあるほど、後継者は輩出されにくい点にある。また、変革リーダーシップの特性を持つ人材は文部科学省*3や経済界*4でも定義され、政策的な期待が寄せられているものの、持続可能な社会構築の実現に繋がるような態度や志向性に及ぼす影響の実証研究が殆どなされていない現状*5,6もある。実際、どんなリーダーシップのどの要素が企業・組織のサステナビリティに好影響を与え、または悪影響を及ぼすのか根拠が乏しいまま、リーダーシップ待望論が展開されている。

今回のCGコード改訂では「より高いガバナンス水準」に注目が集まっているが、日本各社は後述するように構造的にリーダー輩出が不得手である為、「中核人材」からいかにリーダーを輩出するかに対し、監督機能としてのガバナンスと同等の価値をもって着目すべきである。良質な中核人材とは何か、どのように発掘するか、企業価値を高めるリーダーをいかにして輩出するか、という本質的な問いに対し、各社は明確な解を携えることを要求されている。

サクセッションプランに関する研究は、リーダーを発掘・育成するためのフレームワークとして仮説に留まっているのが現状で、現場に密着しながらマネジャーの行動を描写しようとするあまり、その背後にある原理・原則を理論として明らかにすることが不十分な領域である。それ故に、日本企業のサクセッションプランの実態を見ると、能力開発焦点が曖昧で運営プロセスも形式的な企業は少なくない。そこで本稿では、「変革リーダーの資質・能力とは何か」を管理者行動研究結果や、弊社のコンサルティング実例をもとに整理し、共通項と思われる資質・能力を抽出した上で、CEOサクセッションの実践的展開に資する「日本企業が整えるべきサクセッション環境」を考察していきたい。

3. マネジャーの延長線上に経営者は育たない

端的に言えば、特に日本においてリーダーシップの能力開発は難しい。この理由は日本固有の人事システムにある。日本においては、マネジメント力を特に醸成する仕組みが多く採用されている。工業化とともに発展してきた人事制度の歴史上、高度成長と共に発展・成熟した経緯があり、

(1)設備へ経営資源を投入し大量の物量と品質をコントロールする組織命題

(2)人材配置と管理統制

(3)マネジメント優位の人事システム

の三者が長年フィットしてきたと思われる。

経験が人の能力開発の70%を占める*7ことは、多くの経営者が知るところであるが、良く与えられる経験の1つに「部下育成」経験が挙げられるだろう。経験学習理論でいうと、部下育成の量が多ければ多いほどマネジメント経験量は得られ、基礎力が高まる一方、変革・部門連携(共創)の経験量が減少する傾向が指摘されている*8。

現在の日本の産業は成熟期にあり、変革を求めつつも平時の動きは足元業績に関心が寄っている。利益を論じれば「コストの多寡」、生産性を論じれば「労働時間の長短」といった問題に着眼し、原因と対策をより精緻に行うことで仕事を細かく分解して分業することが、組織をマネジメントによって統制する方向に一層拍車をかけている。また、昨今のジョブ型人事と対比されるように、日本の人事システムはメンバーシップ型であり、データから見てもCEO平均年齢は62才・執行役員登用年齢は58才と欧米に比べてそれぞれ6.3才・4才遅く*9、マネジメントとしての仕事で相対的に評価された人材が出世していく。役員はマネジャーの延長線上にあり、冒頭に述べた経営人材像には確率的に仕上がりにくい構造という点は直視しなければならない事実だろう。

CEO候補人材が育たないからといって、経営の舵取りとは、全てを外部人材に頼る類のものではない。経営のサステナビリティとは単に社会・市場の動きに呼応するだけでなく、その企業固有の精神・文化の承継も含まれるためである。故に、CEOサクセッションでは「経営人材の内部輩出が理念の根底に流れていること」が重要で、現在はこの実効性が問われている。

(1)後継候補者(以下サクセッサー)の発掘

(2)サクセッサーへの経験の与え方

一般的にサクセッションプランの成否の要諦と言われるこの2点に、日本企業ではどのようにして実効性をもたらすことができるのであろうか。以降、主に以下企業の実例をもとに実効性に資する共通項を探っていきたい

■参考とした弊社コンサルティング先企業

A 社 5,000名規模の人材派遣業(非オーナー系)

B 社 300名規模の製造業(非オーナー系)

C 社 4,000名規模の卸売業(オーナー系)

D 社 200名規模の製造業(オーナー系)

4. 変革リーダーの共通項として考えられる2つの資質

まずサクセッサーの発掘において、目を向けるべきは「資質」と筆者は考える。資質は本質的に変化が難しい人間の特性であることから、若年層から目をかけて発掘することが理想ではある。しかし、サクセッサーの対象を改訂CGコードでいう「中核人材(管理職)」とする場合は、サクセッサーへのヒアリングを通じて、

(1)仕事に取り組む本質的な動機

(2)誰から何を学んだか

(3)エポックメイキングな出来事は何で、なぜそう感じたのか

こういったバックグラウンドを捉えて個々のサクセッサーに内在する「資質」を見極めることが大切になる。弊社がコンサルティングを通じて観察した経営トップの共通項として考えられる、2つの資質を紹介したい。1つ目は「使命感」。2つ目は「自己愛性」である。

弊社が接した、創業あるいは業容を拡大した経営者は、キャリアの若年段階、具体的には22才~25才には「社長になる」「経営をする」という明確なビジョンと使命感を持っていたという。創業オーナーは当然のことと思われるが、興味深いのは非オーナー系でも同様であったことである。非オーナー系A社長は、そのために与えられた業務遂行の傍ら、上司となる当時の社長と行動を共にし、読む本を全て読破し、会話・指摘の裏側にある意図や見えている世界を徹底的に理解しようと努力したという。こういうマインドを持った若者は、他の若者と同じ仕事を与えられても着眼や学び方が全く異なることは自明であろう。経験学習理論でもこのA社長の資質と行動の優位性は、他社の研究調査によって証明されている。若い段階(27才までが理想)で経営哲学に触れる経験・経営層のそばで変革に関わった経験を持つマネジャーは、それ以外のマネジャー(部下育成の量を積んで上に上がった人材)よりも革新性コンピテンシーに優位なデータが出ている*10。

2つ目の自己愛性は、

心理学分野においてマキャベリズム・サイコパシーと並ぶDark Triad(社会生活上望ましくない3つの性格特性)の1つ

とされており、利己的な行動は一見して企業文化の継承に有効な「利他性」と真逆に位置する資質と捉えられがちだ。現に、集団行動を阻害する人材は出世競争の中では後れをとるケースも少なくない。しかしながら、リーダーには一定の自己愛性は必要で、弊社が出会った業容を拡大した経営者(A・B・C・D社長)も、押並べて自己のビジョンに正直であり、周囲からの声を伺うと「利己的で強引な側面」が表出する一方、その強引さが本人の魅力の一側面として認識されていた。B社長の周囲に深く話を伺うと、本人が本来保有する性格特性のみで周囲と接するのではなく、「場面によっては温かみや苦悩も含めた人間的な側面も周囲に示しており、これが部下を魅了する」とのこと。ある研究では、本人が本質的にDark

Triadの1つを有していても、トップとなったときは「単に目立ちたい欲求」や「利他的に振舞うことで利己的な欲求を満たす」ことが真に利己的な行動を抑制する傾向を示すことが指摘*11されており、社会生活とビジネス上の性格特性は一線を引いて検討すべき価値ではないかと考える。

資質の発掘方法は、欧米で広く採用されている外部機関によるアセスメント方式が有効だ。各部門が選定したサクセッサーリストをもとにバックグラウンドインタビューをかけるのもよいし、対象となる階層を集めて研修名目でワークを通じたセンターアセスメントを行うことでもよい。重要なのは、着目すべき有効な資質にターゲットを絞り、客観的な目を発掘プロセスに組み込むことにある。

5. リーダーの能力開発は「決断力」1点に絞る

サクセッサーを発掘した後、どのように経営スキルを醸成する機会を付与するべきであろうか。組織管理理論・マーケティング・ファイナンスなど経営者にとって必要な知識・スキルは広範であるため、OFF-JTのみで身に着けるには時間がかかりすぎる。資質が経営人材に適合し、一定の成果を上げるための勘所を知っているという条件付きではあるが、基本的には「経験しながら知識・スキルを身に付ける」という考え方が望ましい。なぜなら、本質的には経験によって身に着けるのはスキルではなく能力、とりわけ「決断力」の醸成が重要であるからだ。

では「決断力」とは何か。一例として「即断即決のトップ」を思い浮かべてみよう。このタイプ人材能力はややもすると「勘ピューター」などと再現不可能な能力と捉えられがちであるが、実態はそうではないようだ。C社長に話を伺うと、即断即決に至るには、

(1)実行パターンを複数組み立てる

(2)比較・検討・評価・判断する

(3)成功と失敗を次の意思決定に活かす

この3点を若い時分から繰り返した結果獲得した再現可能な能力であるという。また、違う観点から「リスクとは」という問いを投げかけた時、自社に及ぶ危険性や障害を最小化するリスクヘッジではなく、「リスクとリターンを推し量り、リターンが大きくなる可能性があるなら、私は迷わずリスクテイクする。」と答えた。前出のA社長は「構造を理解して自分でマーケットを組み立てる。会社は美術的作品なので最終作品のイメージがないと彫れない。だから仕事には予習する癖が必要だ。10年後・5年後・3年後・1年後・来月・来週・明日の仕事を予習する者だけがマーケットで先手を取れる。」と語っていた。

例に挙げた経営を前進させるリーダーの共通点は、決断に至るまでの物事や事象の捉え方が構造的で、成し得たいゴールへの道筋を明確にイメージしている点にある。「決断力」とは、単に判断する行動そのものではない。重要なことは、決断の過程における思考と経験量によって「結果として獲得する能力」という認識に立つことである。

一方、弊社が展開する人材アセスメントのここ数年の現場では、マネジャーのビジネスシミュレーション上の行動を観察する中で、この「決断力」を発揮する人材になかなか出会わない。観察される多くのマネジャーには、業務上の圧力や雑多な情報を、自身の責任の下で咀嚼・整理しきれず、眼前の問題の最適解に目がいく(上手く切り抜ける)傾向が見られる。それはなぜか。

筆者がコンサルティングで関わったD社の事例を挙げよう。経営から展開される組織タスクが20~30と組織規模に比べて非常に多く、各マネジャーは一様にその進捗報告に毎月追われていた。経営からの要求を全て満たそうとするあまり、仕事の完成イメージを描くことができず、結果として仕事の割り当てや業務指示も滞り、業績の停滞はおろか組織風土までも疲弊一色になってしまった。このD社の問題は、

(1)経営サイドが組織マネジャーに実行権のみ与えて「決定権」を十分に与えていなかったこと

(2)組織マネジャーが盲目的に全ての情報とタスクに向き合った結果、思考停止に陥ったこと

が考えられる。現代において「情報」は確かな行動基準になり得る一方、上手に整理・活用しなければ人間の行動を慎重にさせる副作用がある。経緯や関係者の心情を知れば知るほど、迷いが生じることは誰しも経験することだろう。

情報過多により思考が停止したこのD社マネジャーの事例は、「決断力欠如」が組織へいかに大きな影響を及ぼすかを物語っている。同時に、日本各社の中核人材(管理職)にも同様の、「決断力醸成を阻害する環境が与えられてはいないか」という問いを投げかけているとも言えよう。

6. 効果的なCEOサクセッション環境

「決断力」の獲得には、C社長の言葉を借りれば、「コンフリクトの生じる環境下で自分なりの情報整理と想定をもとに判断し、その結果や自身の判断が与えた影響をもとに学ぶ訓練を繰り返す」ことが有効と考えられる。しかし、D社の事例のように、優秀なマネジャーほど経営サイドからアウトプットの期待が集中してしまう為、現実ではマネジメントを求めながら経験の質を制御するのは極めて困難と思われる。そこで、意図的に良質な環境を作り出す必要が生じる。

まず、人事システムのベースとしては、従来よりも「若い中核人材を組織トップへ抜擢する人事」は必須の機能となる。中途採用によって企業外から有能な人材を獲得する施策も当然考えられるものの、企業文化の継承・発展という側面を考えれば、CEOサクセッションの主軸は「生え抜きでの経営者輩出」が望ましい。メンバーシップを重んじ、依怙贔屓を嫌う日本の組織においては最初の難所であるが、経営として思い切った人事への斬り込みに期待したい。

抜擢した人材は、現有事業の長に据えるよりも、独立したプロジェクト責任者等、何らかの収益責任を負う立場が望ましい。なお、抜擢の目的はマネジメントではないため、マネジメントサイズの大小は問わない。また与えるべき経験は、関心を管理会計ではなくROICといった「財務的効果」に向けることが有効だ。それは、資本投下プロセスや結果からの学びに、「想定」と「決断」による訓練要素が含まれるからに他ならない。企業の稼ぐ力を先導する変革リーダーシップ性は、不確実な状況下での決断の繰り返しによってのみ醸成されていくはずであり、一般的に必要とされる組織管理・マーケティング・ファイナンスといった知識・スキルや、人脈という経営者が保有する社会資本は、その学習過程で自然と獲得していくものであろう。

前出のA社長もしかり、世に言うカリスマCEOは自身の興味関心に正直(自己愛傾向)で、何より若年時分から好んで社長業を前提に仕事を見つめている(使命感)ものだ。経営ビジョンと自己実現のゴールが一致している人材は、しかるべき立場に立った時、強烈なリーダーシップを発揮するであろう。サクセッションプランは「自社の宝」を見つけて大きく育てる経営者の一大タスクである。CEO気質を持った人材が、スピンアウトして自ら起業することになっては後の祭りだ。サクセッションプランの展開と同時に、サクセッサーをエンゲージする環境を同時に整える必要があることも最後に付言しておきたい。

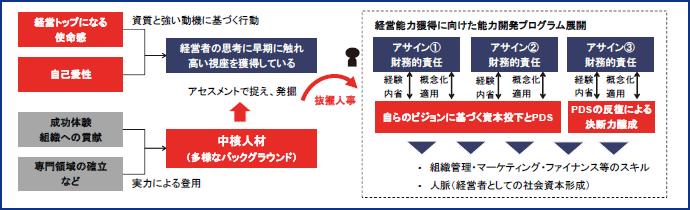

図表2 変革リーダー輩出に向けたCEO サクセッションの全体図

(資料)コンサルティング実例よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

7. 結び

企業を取り巻く多様な課題に対峙する為、業務執行を司る経営層にはマネジメント・専門性・リーダーシップと多様な経験スキルを有する人材ラインナップが求められる。この中でも、本稿では特に輩出が難しく、企業の意思決定の核となる「変革リーダーシップ」を有する人材の資質・能力への考察と、サクセッションプラン展開の要諦を論述した。

今回のCGコード改訂は、経営に求めるスコープが広がりつつも、要求項目一つひとつはより本質的・実効性を重んじた内容になっており、日本企業にとって経営執行を担う「経営人材要件」を再定義する好機である。多くの企業では、既にサクセッションプランの仕組みが確立し、運用していることと思われるが、自社の将来展望をもとに、執行側への権限移譲と中核人材たる管理職の能力開発計画について、「資質・能力とは何か」の切り口から再構成してはいかがだろうか。

注

-

*1株式会社東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード ―会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために―」(2021年)

-

*2

-

*3内閣府「令和3年版 子供・若者白書」

-

*4経済同友会「経済同友会2.0」

-

*5松尾睦(2013年)

管理者行動論の代表的研究者であるミンツバーグの研究が盛んに取り上げられたのは1980年代~90年代が中心であり、2000年代からはマネジャーの役割に関する研究自体が減少。管理者行動論の近接領域であるリーダーシップ論でさえ、最も研究されているが、最も解明が進んでいない社会学領域と言われており、集団や組織を導く人間の行動メカニズムを解きほぐすことは難しい研究テーマとなっていると指摘している。 -

*6尾崎美喜(2020年)

変革型リーダーシップは、持続可能な社会の構築の実現につながるような態度や志向性に及ぼす影響に関する実証研究はなされていないのが現状であると指摘している。 - *7社員が成長する際の効果的な要素は「70%が経験、20%が薫陶、10%が研修」であるというもの。米国の人事コンサルティング会社ロミンガー社の創業者(Michael Lombardo/Robert Eichinger)が調査に基づき1996年に提唱した。概念的なモデルとの指摘があるものの人材開発領域では「70:20:10の法則」「ロミンガーの法則」として広く引用されている。

-

*8松尾睦(2013年)

11社の課長データにおいて、部下育成の経験量が事業実行力へ負の影響を与えていたという調査結果。概念的には部下育成と事業実行は両立し得る一方、現場実態では部下育成に注力するあまり事業実行に手が回らない、或いは広い視野に立った事業活動を阻害している可能性を指摘している。 -

*9神戸大学「企業トップのバックグラウンド:日米台比較」(2010年)

-

*10松尾睦(2013年)

戦略の転換・事業改革に参加したマネジャーは、大きな視点で自身の担当事業を捉える力を養い結果的に事業を推進する力を養っているという調査結果。本著の中では、日本企業では事業再編・戦略立案といった変革活動に全面的あるいは部分的に関わることを通して、情報の中からビジネスチャンスを見つけ事業に活用・実行することで新たな価値を創出する力を身に付ける学習経験が不足していると指摘している。 -

*11尾関美喜(2020年)

変革型リーダーシップ性が高い者で、且つ自己愛傾向の高い者は、高いライフスキルを用いて自分を利他的な望ましい人物として他者に短期的に印象づける可能性を指摘している。

参考文献

- 1.金融庁「コロナ後の企業の変革に向けた取締役会の機能発揮及び企業の中核人材の多様性確保」

-

2.松尾睦「成長する管理職」東洋経済新報社(2013年)

- 3.尾関美喜「変革型リーダーシップと自己愛傾向が集団規範継承志向性へ及ぼす影響」2020年

-

4.曽根秀和「老舗企業の継承に伴う企業家精神の発露 ─宮大工企業による事業展開の比較分析─」(2013年)

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)