社会動向レポート 民間ノウハウを活用したサステナブルな放課後時間の創出 多様化する学童保育事業の今後

2023年4月

社会政策コンサルティング部 ヒューマンキャピタル創生チーム

杉田 裕子

多様化する学童保育事業の今後(PDF/591KB)小学生が放課後等に過ごす時間は、年間約1,600時間にもなると言われている。その潤沢な放課後の時間を「豊かで充実した時間」にしようと、民間企業等による学童保育事業への参入が進んでいる。

本レポートでは、近年の学童保育事業への民間企業等の参入状況を確認したのち、変化する利用者ニーズに対応する学童保育事業運営の課題と今後の方向性を考察する。

企業や保護者が考える「豊かで充実した時間」とは何だろうか。それは、こども本人にとっても「豊かで充実した時間」なのか。こどもが放課後の時間を通じて様々な人・体験と出会い、未来を拓く力を養っていくために、学童保育事業はどうあるべきか、弊社自主調査等も活用しながら紐解きたい。

0. はじめに

"学童保育"という言葉に、あなたはどのような情景を思い起こすだろうか。放課後、学校敷地内の建屋に荷物を置いたあと、校庭に走り出て遊ぶこどもたちの姿、児童館内の一区画で大人とこどもがおやつを食べる様子、或いは地域の方たちが公民館等でこどもを「おかえり」と迎え、一緒に遊んだりくつろいだりして過ごす夕暮れのひととき等だろうか。

もともと"学童保育"は、働く女性の数が増加し所謂「鍵っこ」が社会問題化した昭和30年代以降の高度経済成長期に、保護者等の自主運営や市町村事業として広がったものである。そのため、地域によって運営のあり様が大きく異なり、"学童保育"という言葉から私たちがイメージする姿は、実に多様である。

さらに近年、少子化や自由に遊ぶことのできる場・機会の減少、お稽古事や塾の増加、保護者の働き方の変化等によってこどもの放課後の過ごし方が変化・多様化する中で、事業の民間委託が普及するなど学童保育事業の運営方法・運営内容も一層多様化している。また、遅い時間の預かりや学習・スポーツの指導等、公的な事業だけでは対応しきれないところに民間サービスが参入する等により、"学童保育"という名の下で提供される支援・サービスの裾野も広がっている。

本レポートでは、近年の学童保育事業への民間企業等の参入状況を確認するとともに、多様な主体による学童保育事業が生み出す新たな価値を踏まえた今後の課題と方向性を考察する。

【各章のindex】

-

1.公的な学童保育事業(放課後児童健全育成事業)

行政施策としての学童保育事業(放課後児童健全育成事業)の近年の動向、特に運営形態 の変化等を確認する -

2.民間企業等が独自に実施する学童保育事業

民間企業等が独自に実施する学童保育事業、所謂「民間学童」の動向・特徴を確認する -

3.コロナ禍を経た学童保育に対する利用者のニーズ

新型コロナウイルス流行を経て、"学童保育"に対する保護者のニーズがどのように変化 したのか、またそれに「民間学童」がどのように対応しているのか/ 対応しうるのかを 考察する -

4.民間企業等による学童保育事業の課題と展望

民間企業等による学童保育事業の課題と今後の展望を考察する -

注なお、本レポートでは「就労等により昼間保護者が家庭にいない児童に対し、放課後の生活・遊びの場を提供する事業」について、(行政施策であるか否かに関わらず)総称して「学童保育事業」としている。うち、児童福祉法に基づき行政施策として実施するものを「放課後児童健全育成事業」あるいは「放課後児童クラブ」(放課後児童健全育成事業を実施する施設等)、また行政施策とは別に企業独自で実施される放課後の預かりサービスを「民間学童」としている。

1. 公的な学童保育事業(放課後児童健全育成事業)

(1)児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の運営

まず、行政施策としての学童保育事業の状況を俯瞰する。我が国における同領域の公的施策として、児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)がある。国は市区町村に対して子ども・子育て支援交付金を交付し、同事業の運営に要する費用の一部を補助している。

上述のとおり、学童保育事業はもともと各地域の多様な状況・運営形態のもとで発展したものであるため、放課後児童クラブの運営形態・運営方針も、地域ごと・運営主体ごとに様々であって良いとされてきた。しかし、こどもの視点に立った放課後の時間の過ごし方、それを踏まえた放課後児童クラブの「望ましいあり方」は、2015年に「放課後児童クラブ運営指針」*1が示されたことにより、徐々に標準化が図られている。また、同施策における課題整理と方向性検討のため、社会保障審議会(放課後児童対策に関する専門委員会)でも継続した議論が行われている。

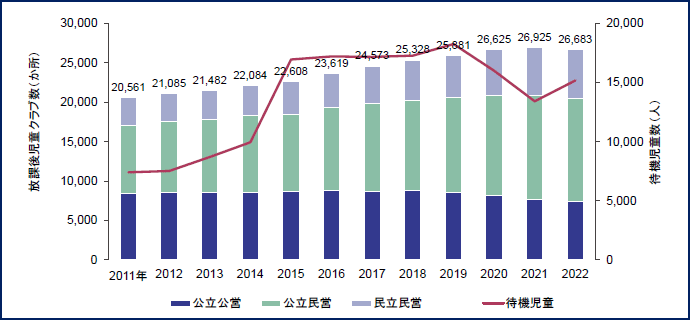

こうした行政による放課後児童対策の結果、2022年度時点で放課後児童クラブの数は全国26,683か所、登録児童数は139万人強にも及ぶ*2。放課後児童クラブは、児童福祉法に基づく「児童の健全な育成」を支援する事業として、町村部を含めた多くの地域で放課後の居場所を必要とするこどもの育ちを支えている。

図表1 放課後児童クラブの数の推移

(資料)厚生労働省「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」より筆者作成

(2)放課後児童クラブをとりまく近年の変化

上述のとおり全国に普及する放課後児童クラブであるが、図表1のとおり、女性の就業率上昇等に伴って登録者数・利用者数は増加の一途をたどっており、待機児童も生じている。また、社会情勢の変化等により、放課後の時間の過ごし方が変わるだけでなく、保護者の「こんな放課後を過ごして欲しい」というニーズも変化・多様化する状況にある。

このような状況を踏まえ、2018年9月には厚生労働省と文部科学省の連携のもと、「新・放課後子ども総合プラン」*3が策定された。同プランは、放課後児童クラブにおける待機児童の早期解消と、放課後児童クラブと放課後子供教室(放課後の学習や体験・交流活動、注釈4もご参照のこと)の一体的な実施*5の推進等による全ての児童の安全・安心な居場所の確保に向けた取組を推進するものである。

同プランに基づく放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的な実施により、放課後児童クラブの「生活及び遊びの場」に、「学習や体験・交流活動の場」を加えることが可能になる。2021年度の調査結果によると、放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的な実施を行う自治体では、その効果として「放課後児童クラブに通う子どもの生活・学習の体験を広げることができた」「放課後児童クラブに通う子どもと通っていない子どもが一緒に過ごす機会を提供できた」を挙げる割合が高い*6。放課後児童健全育成事業だけでは対応が難しい部分を別の施策が補完し、こどもの放課後の時間が立体的になっているのである。

なお、本項では、後述する(公的事業でないものを含めた)民間企業等による学童保育事業運営について考察する前提として、民間企業等が公的事業の枠組み内で実施する放課後児童クラブの状況にも触れておきたい。放課後児童クラブの運営には、公共が施設の建設と運営業務を行う「公立公営」、公共が施設の建設を行い、運営業務に関しては民間企業等に複数年にわたり包括的に委託する「公立民営」、民間企業等が施設の建設、運営業務を行う「民立民営」の3類型がある*7。図表1からわかるとおり、以前は公立公営の施設が多かったが、近年の放課後児童クラブの全体数の増加は、公立民営及び民立民営、すなわち民間企業等が運営する放課後児童クラブの増加によるところが大きい*8。運営形態を1つのパターンに絞らず「公立の放課後児童クラブもあれば民立のクラブもある」「公営の放課後児童クラブもあれば民営のクラブもある」など、複数の運営形態を取り入れる自治体も多い*9。

公営の放課後児童クラブは、直営であるからこそ各自治体の状況や考え方を体現しやすい一方で、職員確保や活動方法・内容等について柔軟に対応することが難しい場合がある。上述したような運営形態の広がりは、従来からある放課後児童クラブの考え方を継承しつつも、民間の創意工夫を取り入れることで地域に様々な放課後の居場所を整備しようという自治体の方向性を示しているものと考えることができる。

2. 民間企業等が独自に実施する学童保育事業

(1)「民間学童」の増加

上記で述べた公的な放課後児童クラブとともに都市部で急増しているのが、民間企業等が放課後児童健全育成事業の届け出を出さず独自に実施する学童保育事業、所謂「民間学童」である。民間学童は、公的な資金を得ないがゆえに自由な方針・戦略を立て、企業のノウハウや強みを活かした様々な支援・活動を「サービス」として提供している。

民間学童というと、保護者が「小1の壁」*10問題を乗り切るためのサービス、すなわち遅い時間までの預かりや食事・送迎等のサービスを思い浮かべる方も多いかもしれないが、当該施設での「過ごし方」、つまり活動プログラムにも特徴がある。例えば、他者との交流・集団行動を重視した活動プログラムを設けることで非認知能力の向上を図る民間学童もあれば、一定の時間になるとスタッフの誘導によりスポーツや芸術関連の習い事・学習塾等に通えるもの、英語によるコミュニケーションを通じて自然な語学力習得を目指すもの、STEAM 教育*11や独自の学習メソッドを通じて横断的な学びの環境を構築するもの等がある。各家庭は、保護者の就労状況だけでなく、どのような体験・活動に参画したいか、それによりどのような能力を身に付けたいか等の「過ごし方」に関する希望を勘案しながら、利用するサービスを選択することができる。

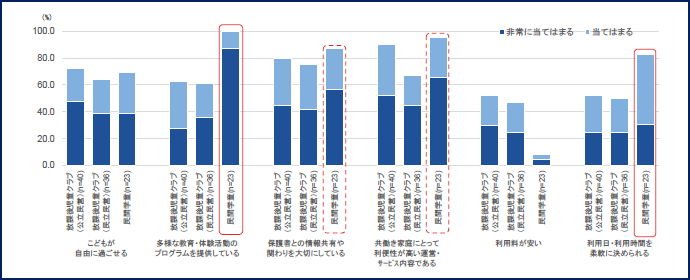

こうした特徴は、当社が2021年に自主調査として実施したアンケート*12の結果からも垣間見ることができる。図表2は、回答企業等の学童保育事業が保護者に選択される理由を運営形態別に集計したものであるが、「こどもが自由に過ごすことができる」を当てはまる(「非常に当てはまる」「当てはまる」)とする割合は、運営形態別の違いがあまり大きくない一方で、「多様な教育・体験活動プログラムを提供している」「利用日・利用時間を柔軟に決められる」は、民間学童で当てはまるとする割合が高い。「保護者との情報共有や関わりを大切にしている」「共働き家庭にとって利便性が高い運営・サービス内容である」も、同様の傾向である。本調査結果はサンプル数の制限もあり一概には言えないものの、こども・保護者向けの活動プログラムやサービスの多様化が、民間学童の差別化のポイントになっていると推察できる。

図表2 自社の学童保育事業が利用者に選択される理由(運営形態別)*13

(注)サンプル数が少ないため、結果の取扱いには留意が必要

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ「学童クラブの運営状況に関するアンケート調査」(2021年12月)より筆者作成

(2)民間学童の運営事例

それでは、民間学童では実際にどのようなサービス・支援が行われているのか。ここで、株式会社パソナフォスターによる運営の事例を紹介しよう。

同社は、自治体からの委託や補助による公立小学校内等での放課後児童クラブ運営と並行して、東京都内で民間学童の運営も行っている。小学校1年生~3年生を対象にした「MiracleKids Gakugeidai」(東京学芸大学附属小金井小学校に隣接)と小学校4年生以上を対象に教育型のプログラムを提供する「Miracle Labo」。これら2つの施設運営を通じて、学童期に移行する保護者にとっての小1の壁・小4の壁*14の問題や、附属小学校に通うこどもたちの居場所づくりの課題*15に対応し、接続的かつ段階的にこどもの成長に応じた教育と遊びの場を整えている。

うち、本稿で紹介する「Miracle Labo」は小学校4年生から中学生まで利用できる施設で、2020年に再開発が完了したJR 武蔵小金井駅の近くにある地域密着型の商業施設内にある。周辺地域は教育に熱心な家庭が多いといわれており、「Miracle Labo」の利用者には東京学芸大学附属小金井小学校をはじめ、私立小学校へ通うこどもも少なくない。

同施設では、新学習指導要領に合わせ主体的・対話的な学びを行う「問題解決型学習(PBL)」の考え方のもと、様々な企業とのコラボレーションにより活動プログラム(授業)をシリーズ化し、提供する。PBL はこどもが自ら課題を発見し、解決策を調べ、話し合うことで能動的に学ぶ教育法である。この考え方に賛同した企業がノウハウをコンテンツ化し、プロジェクト型学習*16として「Miracle Labo」のこどもたちに届けているのである。なお、同施設との協働は企業にとって、持続可能な開発目標(SDGs)に関わる取組と位置付けることもでき、こどもたちの発想からアイデアを取り入れる契機になる。こどもたちが課題の解決策を調べる過程において地域を巻き込むことで、地域住民に対する企業の認知向上にもつながる。また、こどもたちが来所していない日中の時間帯や休校日に「MiracleLabo」をレンタルスペースとして利用し、企業活動に利用できるというメリットもあるという。

同施設の活動プログラムは、株式会社パソナフォスターが企画し、特定非営利活動法人東京学芸大こども未来研究所との共同研究契約により助言と協力を受けている。活動プログラムの一例として、ベーグル屋とのコラボにより実施した授業では、「店を経営するとは」について学んだのちに、色々な人に来てもらえる店づくりには何が必要かを皆で考え、最後にそれぞれがプレゼンテーションを行った。過去には、シューズメーカーとの協働により足の構造や正しい靴選びについて学ぶイベント、印刷会社とともに色の不思議について学ぶイベント等もあったそうだ。こうした企業との協業による活動のほかに、オンラインミーティングアプリにて学校で出された宿題をサポートするサービスも行っており、こちらは「Miracle Labo」の通学生以外も利用可能なのだという。

同社の民間学童運営について、インタビューに対応いただいた担当者は、「こどもが外で自由に遊び学べる環境が縮小している。それに伴い地域コミュニティや人との交流機会、様々な体験の機会も減っている。こどもは体験を通して学び成長していくので、もっと社会にふれる機会を増やしてあげたい。そして自主性を育みながら、自他共に認めあえる人間力も養ってほしい。そのような教育プログラムを提供したいとの思いで、PBL や活動プログラムの充実を図っている。」と熱く語ってくれた。

3. コロナ禍を経た学童保育に対する利用者のニーズ

上記のとおり、学童保育事業については、公的施策、またそれ以外の双方の領域で、民間企業等の存在感が増す状況にある。一方で、2020年から始まった新型コロナウイルス感染症の流行は、利用者の価値観・ニーズに変化をもたらし、学童保育事業の運営にも影響を及ぼした。本項では、コロナ禍を経て学童保育事業への期待がどのように変わったか、学童保育は何に応えていかなければならないのか、考察する。

2020年3月、新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため突如全国の小学校が休校となった際、厚生労働省は放課後児童クラブに対して「原則開所」を要請し*17、結果として多くの放課後児童クラブが午前中からの開所に対応した*18。当該期間の放課後児童クラブ関係者の苦労は計り知れないが、この出来事は奇しくも学校以外のこどもの居場所としての“学童保育”の存在や役割を改めて知らしめる契機となった。

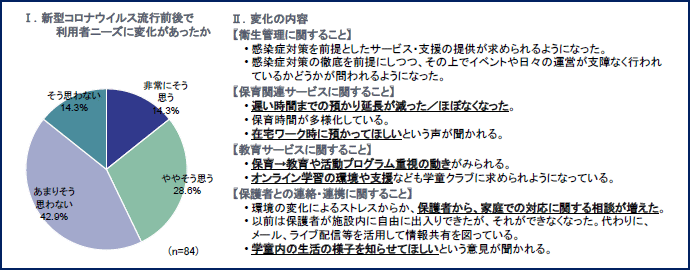

その間の学童保育事業については、コロナ禍を経た生活様式や就労形態の変化、さらにはSociety5.0*19の提唱や学習指導要領の改訂等による教育観の変化を前に、新たな潮流が生まれてきている。先述のアンケートでは、学童保育事業に対する保護者ニーズの変化についても尋ねた。まず、新型コロナウイルスが流行する前と現在で利用者のニーズに変化があったか否かについては、回答者の4割強が「変化があった」(「非常にそう思う」「ややそう思う」)と回答した。変化の内容(自記式での回答)は、大きく以下の4分類、すなわち「衛生管理に関すること」「保育関連サービスに関すること」「教育サービスに関すること」「保護者との連絡・連携に関すること」に大別できる(図表3)。

保育関連サービスのニーズ変化の背景には、保護者の在宅勤務の普及があろう。ただし、保護者の在宅勤務が学童保育事業の利用減に直結したかというと必ずしもそうではなさそうだ。在宅勤務を行う家庭では、「こどもが自由に遊べない」「こどもがいると仕事が進まない」等の新たな悩みが生じる。保護者の在宅勤務下でも、こどもが自由に活動できる"自宅以外"の場所は、引き続き必要とされていると考えられる。

「教育サービスに関すること」「保護者との連絡・連携に関すること」からは、放課後の過ごし方に対する意識の強化、すなわち「わが子の放課後の時間を、より充実した有意義な時間にしたい」という保護者の思いが読み取れる。これは、教育観の変化に加えて、在宅勤務の普及等によりわが子の「放課後」が、保護者の目に触れるようになったことも少なからず影響しているだろう。

こうした要望の高まりを受けて、市場ニーズをより機敏に反映する民間学童での教育サービス拡充の動きは、ますます加速すると推測される。実際に、プログラミング教育や国際感覚を醸成する活動等、多様な教育サービスを併せ持つ民間学童の新規開設情報が、都市圏を中心に各所でみられる。但し、これが企業等にとって市場拡大のチャンスかというと、慎重な意見も多い。先述の株式会社パソナフォスターは、当面は新規開設よりも「Miracle Kids Gakugeidai」「Miracle Labo」の活動内容の拡充にフォーカスする意向である。また、筆者がインタビューを行った別の民間学童運営企業からは、「在宅勤務が普及し、毎日民間学童を利用する/ 利用しなければならない家庭が少なくなった。普段は自宅あるいは公的な放課後児童クラブで過ごしながらも、週に何度か民間学童に通うことを選択する家庭に対して、どのような場・時間を提供するかという観点から、民間学童の経営戦略を考え直す必要がある。」という話が聞かれた。放課後を過ごす場所とそこでの過ごし方が、一つの家庭の中でも多様化されていくのである。放課後の過ごし方に対する保護者の意識が高まり、様々な場所・過ごし方が吟味されることで、民間企業等が提供する豊富な活動プログラムだけでなく、こどもが友達や地域の人々と交わって自由に遊んだり、ゆっくり身体を休めくつろぐことができたりするような、昔ながらの放課後の過ごし方も、改めて評価されるようになるのかもしれない。やはり重要なのは、「選択肢がある」ことなのだ。

図表3 学童保育事業に対する保護者ニーズの変化

(注)グラフの割合は、四捨五入の関係から合計が100.0%になっていない。

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ「学童クラブの運営状況に関するアンケート調査」(2021年12月)より筆者作成

4. 民間企業等による学童保育事業の課題と展望

放課後の過ごし方に多様な選択肢を用意するためには、多様な主体が学童保育事業に関わり、それぞれの強みや特徴を活かした場を構築することが必要だ。岸田文雄首相が「経済社会の持続性と包摂性を考える上で最重要政策」*20と位置付ける子ども・子育て支援政策は「全てのこどもの健やかな成長、Well–being の向上」*21を基本理念の一つに据えており、こどもの居場所確保に向けた国の支援が一層強化される見込みである。民間学童については、先述の社会保障審議会でも言及があり、今後、政策との整合を保ちながら発展の道を模索していく必要があると思われる。最後に、民間事業者による学童保育事業運営、特に民間学童運営の課題を挙げ、今後の方向性を考察したい。

まず、事業実施体制の課題がある。現状、民間学童の運営企業等は小規模事業者が多く、寡占大手等も不在の状況である。コロナ禍の影響が長引く我が国の状況下で、人員や財源を豊富に有し、自社単体で事業内容の見直しや拡充を図ることのできる企業等は少ないだろう。民間学童での活動内容充実のためには、こども向けの事業を企図する様々な企業・団体等と連携し、他社のサービスやノウハウを取り込んだ効率的な運営体制を構築する必要がある。

次に、運営の質の課題が挙げられる。放課後児童健全育成事業として実施する放課後児童クラブには、企業等が遵守すべき基準*22や運営指針が定められているが、民間企業等が独自に運営する民間学童には、そうした基準や要件等がない。運営内容の質の維持・向上のため、国の基準に基づく運営内容の点検や第三者評価等の自主的な取組が求められる一方で、企業同士のネットワーク形成等による業界全体での底上げも望まれる。

3つ目として、現状、民間企業等が提供する豊富な活動プログラムを享受できるのは、比較的富裕層の家庭に限定されている。自社のノウハウを活かして民立民営の放課後児童クラブを実施する民間学童運営企業等の動きもあるが、全国的にみると、僅かな数に留まる。つい先日には、こどもの体験格差に関する調査結果が示された*23。全てのこどもに放課後の様々な体験・活動を提供する持続的な事業実施の観点から、各民間学童において体験入学のようなかたちで誰でも当該施設をスポット利用できるサービスや、オンラインを活用した廉価な活動プログラム提供等の創意工夫が期待される。民間学童の運営を通じて得たノウハウを一般化し、放課後児童クラブ等のこどもの居場所で実践できるようにするなどの取組も評価されるべきであろう。

最後に、教育サービス重視の向きにも問題提起をしておきたい。放課後の活動を通じて一層の学力向上を図る視点は重要であるが、それはこども自身が望む放課後の過ごし方だろうか。こどもにとって放課後の時間は、個々の興味関心や趣味嗜好、また日々の心身の状況等に応じて過ごし方を自由に選択することができる、唯一無二の時間である。こどもが自分で選び、納得して過ごすことのできる放課後時間こそ、豊かでサステナブルな放課後時間といえよう。私たち大人は、こどもの意見・視点も尊重しながら、個々の家庭にとって最も望ましい放課後の過ごし方を選択する姿勢を大切にしたい。なお、こどもは日常生活における他者との何気ない関わりや自由な遊びを通じて、社会性や創造性等の社会で生きる力を育む。今後は、放課後の生活・遊びを通じた非認知能力の向上について、定量的に示し、発信する取組も求められるだろう。

5. おわりに

冒頭で述べたとおり、小学生が長期休み等も含め放課後に過ごす時間は、年間約1,600時間にもなると言われている*24。大人である私たちの誰しもが、幼い頃の放課後の時間を、そこで出会った人や経験を、懐かしく眩しい思いで振り返るだろう。放課後の時間とは、それだけ貴重な時間なのだ。

こどもが生きる未来は、今にも増して予測困難である。潤沢な放課後の時間が、企業等を含めた社会全体の努力により様々な出会いと体験で彩られ、不確実な未来を逞しく生きるこどもたちの力につながっていくならば、これほど素晴らしいことはない。

注

-

*1厚生労働省通知「「放課後児童クラブ運営指針」の策定について(別紙)」(2015年3月31日)、以降「運営指針」という。

-

*2厚生労働省「令和4年(2022年)放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況(令和4(2022年)5月1日現在)」(2022年12月23日)

-

*3厚生労働省・文部科学省通知「「新・放課後子ども総合プラン」について(通知)(別紙)」(2018年9月14日)

-

*4市町村(特別区)実施主体の文部科学省事業。子供たちが放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動ができるよう、地域住民等の参画を得て、放課後等に全ての児童を対象として、学習や体験・交流活動などを行う。

-

*5放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的な実施とは、「同一の小学校内等で両事業を実施し、共働き家庭等の児童を含めた全ての児童が放課後子供教室の活動プログラム(学習支援、体験プログラム、スポーツ活動、読書活動、自由遊び等)に参加できるもの」をいう。両事業が一体化したものではないことに留意が必要。

-

*6みずほ情報総研株式会社(現:みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)「放課後児童クラブに登録した児童の利用実態及び放課後児童クラブと放課後子供教室の一体型による運営実態に係る調査研究(令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業)」(2020年3月)

-

*7厚生労働省「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」に準じた表記としている。

-

*8運営主体別の内訳をみると、株式会社による運営数の増加が顕著である。厚生労働省「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」によると、設置・運営主体別クラブ数の集計が開始された2016年時点(2016年5月1日現在)では、株式会社による運営は全体の3.8%であったが、2022年時点(2022年5月1日現在)では12.3%まで増加している。

-

*9*6のアンケート調査では、回答自治体の37.4%が複数の運営形態により放課後児童健全育成事業を実施していると回答。

-

*10共働き家庭等において、こどもが保育園から小学校に入学した際、小学校では親の退社時間までこどもを預かることができなくなるため、仕事と子育ての両立が困難になる問題。

-

*11「Science」「Technology」「Engineering」「Art」「Mathematics」を統合する教育手法。理系や文系の枠を横断して学ぶことで、問題を見つける力や解決する力を育む。

-

*122021年12月に郵送配布・郵送回収により実施。調査対象は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県内、又は上記以外の政令指定都市に本社があり、学童保育事業を運営する企業等。有効回収数は105件、有効回答率は22.6%。

-

*13放課後児童クラブ(公立民営)、放課後児童クラブ(民立民営)の結果について、民間学童と公的な放課後児童クラブの双方を運営する企業等の回答が含まれていることから、本レポートでは詳細な分析を割愛する。

-

*14この時期のこどもが、発達により抽象的な概念を理解できるようになったり、自分を客観的に認識できるようになったりすることで、つまずきや劣等感を抱いたり、自己肯定感を持ちづらくなる現象。

-

*15担当者によると「附属小学校に通うこどもの多くは、小学校の立地場所から離れたところに住まいがあり、小学校と放課後の生活場所が離れていることで交友関係構築がスムーズにいかない場合がある。附属小学校に隣接する民間学童を設置することで、こどもが学校~放課後の連続した時間の中で互いの関係性を深められるようにしたいという思いがある。」とのこと。

-

*16実社会で扱われる具体的なテーマや課題に対して、児童が解決方法を自ら検討し解決案を示す探求型の学習方法。

-

*17厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての保育所等の対応について」(2020年2月27日)

-

*18厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対策のための学校の臨時休業に伴う主な子どもの居場所の状況等について」(2020年3月17日)

-

*19サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)。第5期科学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱された。

-

*20第211回国会における岸田内閣総理大臣施政方針演説

-

*21こども政策の新たな推進体制に関する基本方針—こどもまんなか社会を目指すこども家庭庁の創設—(2021年12月21日)

-

*22放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年4月30日、厚生労働省令第63号)

-

*23公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン「子どもの『体験格差』実態調査」(2022年12月20日)

-

*24全国学童保育連絡協議会「学童保育(放課後児童クラブ)の実施状況調査結果」(2016年9月2日)

参考文献

-

1.厚生労働省「総合的な放課後児童対策に向けて 社会保障審議会児童部会 放課後児童対策に関する専門委員会 中間とりまとめ」(2018)

-

2.鈴木瞬,住野好久,中山芳一,植木信一,松本歩子「放課後児童支援員による子どもの成長の認識—「学童保育で育てたい資質・能力」指標の構築に向けて—」(2021)

-

3.中山芳一「新しい時代の学童保育実践」(2017)

-

4.国立青少年教育振興機構「子供の頃の体験がはぐくむ力とその成果に関する調査研究 報告書」(2018)

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp