[連載]2040年の社会を、ともに語る。ともに創る。 第1回(DEI編)アジアの持続的発展と外国人受入れの新たな制度「育成就労制度」

2023年12月1日

社会政策コンサルティング部 ヒューマンキャピタル創生チーム

杉田 裕子

人口減少、少子高齢化が加速する我が国、日本。社会・経済の活力を維持・発展させ、安心して暮らせる社会基盤づくりをどのように進めていくべきか、課題解決に向けた取組みが各方面で進んでいます。

社会政策コンサルティング部では、個人の幸福な生活とサステナブルな社会・経済の実現に向け、さまざまな角度から議論を重ねています。

今回はそのなかでも「DEI*」「ヘルスケア」をメインテーマに、2040年を見据えた議論を連載コラムとして皆さんにお伝えしていきます。今回はその第1回です。

2040年の社会を、ともに語り、ともに創っていきましょう。

-

*DEI (ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン):

あらゆる多様性を尊重し、機会の公平性を確保し、多様な視点や価値観を積極的に取り入れるという概念

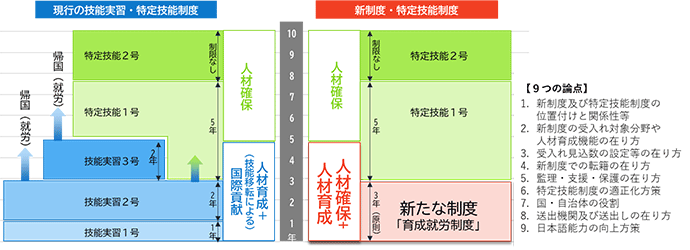

技能実習制度の発展的解消と新たな制度の創設

2023年11月30日、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」が最終報告書を発表した。技能移転を通じた国際貢献を目的に1993年より続いた技能実習制度は、人材確保・人材育成を目的とした新たな制度(報告書では「育成就労制度」との案)に生まれ変わる。また、人材確保を目的として創設された特定技能制度も、適正化の観点から見直しが行われる。最終報告書では、両制度の見直しに係る3つの視点(ビジョン)、すなわち「外国人の人権保護」「外国人のキャリアアップ」「安全安心・共生社会」を軸に、9つの論点に関する提言がなされた。

図表:新制度と現行制度のイメージ

(出所)技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第12回)参考資料をもとに、みずほリサーチ&テクノロジーズにて改編。

両制度関係者が目下気になるのは、転籍要件や監理団体の許可基準、受入れ企業が担うべき日本語能力向上策等であろう。これらの内容は、最終報告書の提言を受け具体的に議論・決定されることとなるため、引き続き検討状況を注視する必要がある。他方本稿では『2040年の社会』という長期的見地に立ち、「育成就労制度」に「人材育成」の機能が付与された意義について、当社が過去に実施した外国人介護職員(技能実習生)に関する調査*1からみえた若干の考察を述べることとしたい。

実習を終え帰国した元技能実習生の声 ―2022年度調査結果より―

介護職種での技能実習生の受入れは2017年に始まった。この数年の間で“1期生”と呼ばれる技能実習生が、技能実習2号までの3年間の実習を終え、次の進路を歩み始めている。介護職種でも他職種と同様に、実習生の多くが特定技能へ移行し、日本で就労継続している。帰国した場合にも、日本とアジア諸国では「介護」の考え方やマーケット等が異なる中、実習で習得した介護の技能等を発揮しづらい状況がある。

しかし、2022年度に当社が介護職種の元技能実習生等に対して実施したアンケート調査*2では、(サンプル数は少ないものの)実習を終えて帰国した/帰国予定の者の9割近くが「技能実習がその後の生活や仕事に役立つ」と回答した。帰国した元技能実習生の事例として「介護施設や病院で働く」「介護の教育に携わる」などがあったほか、「家族に介護のやり方を教えてあげたところ、(介護に対する)認識が変わったようだ」「日本語を教えたい」「介護施設を作りたい」「もう少し日本で働いたあと、帰国して起業したい」という様々な思い・生の声が印象深かった。なお、外国人技能実習機構の調査では、技能実習修了者のその後の状況として「起業」が一定数あることも確認している*3。

技能実習制度が目指した、国際貢献としての「人材育成」

こうした状況を踏まえ、本調査で議論したのは「技能移転とは何か」であった。技能実習法によると、技能移転を通じた国際貢献は、帰国後に同種の業務に従事することにより実現するものと解釈できる*4。しかし、たとえば実習生が習得した介護技能が、家族から地域住民~地域社会へと広がっていくことは、送り出し国に新しい価値をもたらすと捉えられるのではないか。また、技能実習生の中には、日本へ来て初めて「労働者として雇用される」という生活モデルを知る者も少なくない。業務を全うして得た賃金で生活する経験や、毎日働き続けることで知識や技能が身につき、新たな目標を持てるようになるといった経験は、彼ら・彼女らにとってまさにライフチェンジである。現状は実習を終えたあとも日本で働き続けることを選択する割合が多いものの、10~15年後の未来を見据えたとき、必ず「母国に帰る」という選択肢が視野に入ってくる。そのときに、技能実習を起点とした長い日本での就労・生活が、何等かのかたちで母国での就業・起業に結びつく可能性は、十分期待できるのではないか。

そのように検討を進めていくと、技能実習制度を通じた人材育成は、制度創設当初に描いた「技能移転」以外にも、様々な様相でアジア諸国の「人づくり」さらには「地域づくり」に貢献しうるとの考えに至る。同時に、外国人労働者の受入れと人材育成について、外国人本人やアジア諸国の目線に立って考える重要性も改めて理解したのである*5。

新たな制度「育成就労制度」への期待

現行の技能実習制度は、目的と実態が乖離した状態で運用されており、人権保護の面でも様々な問題を抱えている。本制度の見直しに向けた議論は、労働力不足が深刻化し、外国人が経済社会の担い手となっている状況下で、外国人材の確保について正面から検討するという大義のもとで行われた。故に、新たな制度が掲げる「人材育成」も、日本での就労継続のため、国内の労働力確保と経済維持のためという印象を受ける。

しかし、日本が外国人から選ばれる国になる道筋をより長期の目線から俯瞰してみたとき、外国人労働者の受入れを通じた人材育成を、アジア全体の持続的な成長へとつなげる視点が欠かせない。世界銀行は2023年4月に発表した報告書の中で、移住がもたらす恩恵と、その成果を政策が左右することを明示している*6。国際機関が提唱する考え方に則り「両制度を通じた受入れが労働者本人、送り出し国にどのような経済的・社会的発展をもたらすか」「そのために両制度をどのような仕組みとするか」という視座に立つことは、国際社会の責任ある一員として、そして日本が安心して働くことのできる国・個々人の未来を託せる国として選ばれる存在になるうえで、不可欠なことなのだ。外国人労働者の受入れを通じて我が国と送り出し国の協働関係が深まり、双方の便益へとつながる未来を期待したい。

-

*1令和4年度老人保健健康増進等事業「介護職種における技能実習生等の帰国後の活躍に関する調査研究事業」(PDF/3,200KB)

-

*2上記事業の一環として実施した、技能実習修了者の活躍状況等に関するアンケート調査。調査対象は介護職種の技能実習修了者及実習修了を控えた技能実習生(技能実習3号または技能実習2号2年目の外国人介護職員)、調査実施期間は2022年10月18日~11月30日。なお、「技能実習がその後の生活や仕事に役立っているか」の質問の回答は、「とても役立っている」「ときどき役立っている」のいずれかに〇をつけた場合「役立っている」とした。

-

*3令和4年度外国人技能実習機構「帰国後技能実習生フォローアップ調査」によると、帰国後の就職状況について「起業している」と回答した割合は10.7%。

-

*4技能実習法第9条に基づき、技能実習計画の認定基準として「帰国後に本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること」が求められている。

-

*5これらはあくまで調査結果からの考察であり、法制度上の「技能移転」に関する定義に対して意見を述べるもの、現行制度の成果・効果に対する評価ではないことを申し添える。

-

*6THE WORLD BANK, WORLD DEVELOPMENT REPORT 2023

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp