多様なケアラーの存在

近年、家族等の介護や生活支援などの役割を担う18歳未満の子どもたちである、ヤングケアラー*1に世間の注目が集まっている。それを受けて、全国の自治体は条例制定や相談窓口の設置など、ヤングケアラー自身を支援するためのさまざまな施策を展開し始めた。一方、当たり前のことながら、日本社会にはヤングケアラー以外にも多様なケアラー(介護者や家族介護者と呼ばれることもある)が存在している*2。

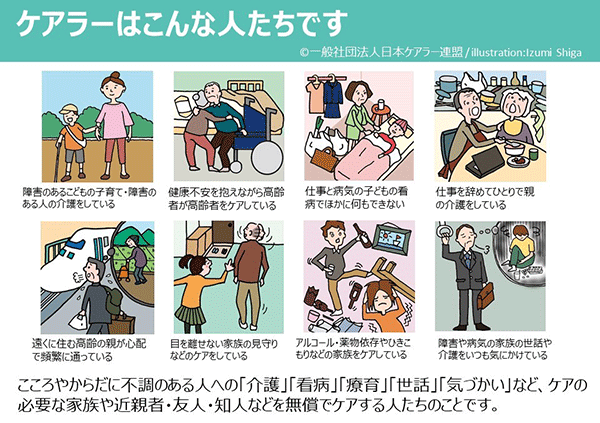

たとえば、高齢者が高齢者の介護を担う「老老介護」、子育てと親の介護を同時に担う「ダブルケア」、一人で親の介護を担う「シングル介護」、離れた場所に暮らしたまま介護を担う「遠距離介護」、介護と仕事の両立の難しさから離職してしまう「介護離職」などは、一度は耳にしたことがあるのではないだろうか。平均寿命の延伸、女性の社会進出、未婚・晩婚化、晩産化などを背景として、ケアラーの像や抱える課題は多様化・複雑化している。そしてそれに応じて、支援の在り方も変化していくことが求められている。

こうした中、2023年5月30日に、日本ケアラー連盟は、ケアラーに対する社会的支援の充実を求め、厚生労働大臣に要望書を提出した。同連盟は、多様な全世代のケアラーが、孤独・孤立状態に陥らないよう、国と自治体が一体となって具体的支援を進めるよう提言を行った。

なお、本稿で扱うケアラー支援は、「介護者本人の人生の支援*3」を指す。具体的には、ケアラー本人の社会参加の継続、生活・人生の質の向上、心身の健康面などに焦点を当てた支援のことである。これからの社会では、このような視点を踏まえた、多様な全世代のケアラーに向けた支援の拡充が求められていると考える。

ケアラーの定義

出所:一般社団法人日本ケアラー連盟「ケアラーとは」*2

ケアラーの属性ごとに異なるニーズへの対応の必要性

「全世代型ケアラー支援」といっても、ケアラーのニーズは多様である。ケアラー自身の年代や性別、就労状況、介護している人の属性などにより、悩みや課題が大きく異なるからだ。また、多様なケアラーの中でも、従来想定されていたケアラー像(「妻」「嫁」などの家族役割を持つ女性による介護、老々介護など)とは異なる特性を持つケアラー、すなわち男性介護者やシングルケアラー(シングル介護を行う人)には、ひとつの傾向がある。それは、共感しあえる同じ立場の仲間を得づらく、孤立しやすいということだ。

実際、当社が2022年度に行ったケアラーへの調査*4では、元シングルケアラーかつ男性介護者のヒアリング協力者(実母を介護していた)から、以下のような声が上がった。

「地元の家族会(介護施設による自主運営)にも参加していたが、パートナーを介護する人が多く、悩みやニーズの違いを感じていた。また、老老介護をする年配の人から『あなたの苦労はたいしたことない』などといわれることもあり、自分の話に共感してもらえないという思いがあった」

しかし男性は、似たような立場にあるケアラーの会に参加し始めたことにより、精神的負担を軽減することができたという。NPO法人介護者サポートネットワークセンター・アラジンが運営している「息子サロン*5」だ。これは月1回、主に実母を介護するシングルの息子がオンラインで集まる会で、参加者は介護の不安や悩み、親や親族との関係性や、自分自身の生活・仕事・将来などについて語り合い、情報交換を行う(同様のコンセプトで「娘サロン」も開催されている)。男性は、「本当は、息子サロンのような参加者を限定した集まりがそれぞれの自治体にあればよいのではないか」と語った。

これから各自治体が全世代型ケアラー支援を展開していくうえでは、「息子サロン」のような、属性ごとに異なるケアラーのニーズに対応できる場を重層的に展開していくことが効果的であると考えられる。似たような境遇にある者同士だからこそ得られる共感や情報は、ケアラーにとって重要な支援になるためだ。こうした機能の提供を強化していくには、属性に応じた支援ノウハウを持つ民間のケアラー支援団体と自治体が連携・協業していくことが必要であろう。

ケアは他人事ではない、多様なケアラーを支援できる世の中へ

今ケアラーではない人にとっても、介護は他人事ではない。東京都が都内企業に勤務する社員に行ったアンケート調査*6によると、「今後介護を行う可能性がある」とする割合が7割を超えており、特に50歳代では「今後5年以内の介護の可能性がかなり高い」と答えた人が4割近くに達していた。家族や知人の介護は、誰もが当事者となりうる身近な話題であるといえる。

近年、少子高齢化や核家族化の進展などの社会環境の変化によって、家庭におけるケアの担い手が不足し、特定のケアラーに過度な負担がかかっているといわれている。ヤングケアラーへの注目を皮切りに、多様な年齢、性別、家族構成、就学・就労状況のケアラーに注目が寄せられ、全世代のケアラーに対しより手厚い支援が展開されることが望まれる。具体的には、多様な主体による支援ネットワークや、属性ごとに異なるケアラーのニーズに対応できる場(カフェ・サロン)について、ICT(オンライン)を含めて拡充していくことなどが必要であろう。

-

*1子ども(18歳未満)のケアラーは「ヤングケアラー」、若者(主に18歳~30歳代まで)のケアラーは「若者ケアラー」と呼ばれている。本来であれば大人が担うべき病気や障がいのある家族などの世話に追われ、進学や就職、キャリア形成などに大きな影響があるといわれている。

-

*2

-

*3厚生労働省「市町村・地域包括支援センターによる家族介護者支援マニュアル ―介護者本人の人生の支援―」(2018年3月)(PDF/11,000KB)

-

*4みずほリサーチ&テクノロジーズ「家族介護者支援に係る人材育成等に関する調査研究」(令和4年度老人保健健康増進等事業 事業報告書の公表)

-

*5https://arajin-care.net/service/

息子サロン・娘サロンの詳しい情報のほか、Post Carer(元家族介護者)のつどいや電話相談窓口が紹介されている。 -

*6

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp