老化する卵子、あなたはいつまで産めるのか

人生においてもっと早くに知りたかったと思うことは多々あるが、これほど早く知りたかったことはない。卵子は加齢の影響を受けて老化し、その数もどんどん減っていくということ、そして、人工授精や体外受精といった生殖補助医療を受けたとしても、35歳を過ぎると出産率は急激に低下するという事実である。

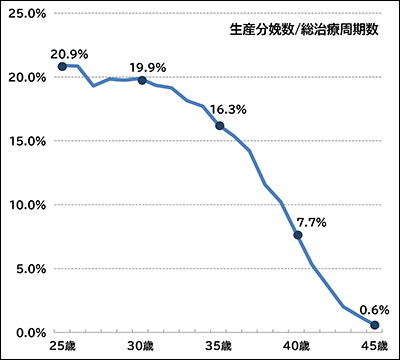

みなさんは図表1をご覧になったことがあるだろうか。生殖補助医療を受けた女性の出産率*1を年齢別に示したもので、30歳から徐々に低下し始め、35歳を過ぎてさらに急降下している。社会的ニーズの増大を踏まえ、2022年4月から不妊治療の費用が、医療保険の対象となったが、治療開始時点での女性の年齢が43歳未満と年齢制限があるのは、その背景とも考えられる。

図表1 生殖補助医療を受けた女性の年齢別出産率

出所:日本産科婦人科学会2010年データをもとに厚生労働省政策統括官付政策評価官室が作成の図1を引用、筆者が一部改変

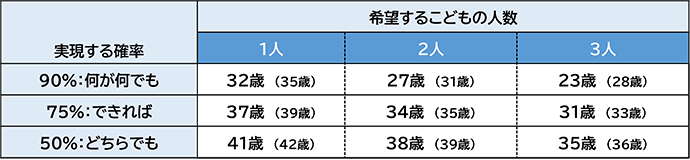

また海外の研究*2では、産み育てたいこどもの人数と、妊活を開始する女性の年齢について検討したシミュレーション結果が示されている(図表2)。自然妊娠を希望するかどうかによってもその状況は異なるが、たとえば、90%の確率で自然妊娠により2人のこどもを希望する場合、遅くとも27歳には、妊活を開始することが望ましいとされている。

その一方で、日本の第16回出生動向調査*3をみると、妻の初婚年齢が30歳以上であっても、結婚当時に予定していたこどもの人数を「2人」または「3人」と回答した者が全体の50%以上、さらに「とくに考えていなかった」と回答した者も25%以上を占める実態にある。

図表2 希望するこどもの人数別、カップルが妊活を開始すべき時点での、女性の上限年齢

※自然妊娠を希望する場合/( )内は体外受精を許容する場合

出所:J.Dik F et al*2より引用、筆者が一部改変

ここで何をお伝えしたいのか。それは、卵子は老化し、出産には厳しい年齢の制約があるという生物学的な情報を、多くの若者が十分に知らず、楽観的に考えているのではないかということである。かくいう筆者らも、高齢になると妊娠しづらくなることは知っていたが、何歳でどれくらいの確率で妊娠できるのか、具体的に考えたことはなかった。冒頭のデータを知った時、これは遠い未来の話ではなく、目の前に迫った現実だとわかったのである。

こどもを生み育てたいと考える人々において、今は3組に1組以上の夫婦が不妊に悩む時代*3。あなたやあなたのパートナーにとっても、決して他人事ではない。

卵子凍結とは?企業や自治体で広がる支援の動き

近年、健康な女性が将来の妊娠に備えて、卵子凍結を選択する動きが出ている。卵子凍結とは、卵子を人工的に採取し、受精前の状態で凍結保存する技術であり、老化前の卵子をそのまま保存しておけることが最大のメリットだ。ただし、健康な女性が卵子凍結を希望する場合、何歳でもできる訳ではなく、学会によると卵子を採取する年齢は36歳未満が望ましいとされている*4。

もともと日本では、がん等の病気の治療により、妊娠機能が低下する恐れがある場合にのみ、卵子凍結が行われていた。近年、女性の社会進出や若年層の経済的な不安、ライフスタイルの多様化などによって、晩婚化・晩産化が進み、不妊に悩む男女が増えたことを背景として、健康な女性における卵子凍結も注目されるようになった。

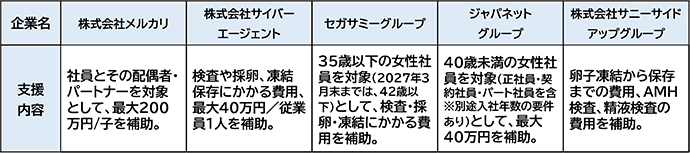

未受精卵子の凍結保存は保険適用外の自費診療であり、医療機関によってその費用は異なるが、多くの人にとっておそらく決して安い金額ではない。ただ現在、民間企業の福利厚生として、社員のライフプランや長期的なキャリア形成の選択肢を広げることなどを目的に、卵子凍結にかかる費用を補助する例もある(図表3)。また、過日東京都も、今後の制度構築に向けた調査協力を要件として、健康な女性における卵子凍結費用の助成を試行的に実施すること*5を公表して話題になった。このような取り組みはまだ限定的であるが、社会のニーズによって、今後広がっていくことも想定される。

図表3 福利厚生として卵子凍結の費用助成を公表している企業例(筆者調べ)

出所:各社公表資料をもとに、筆者が作成

卵子を凍結すれば、すべて解決か?

老化前の卵子を保存できるという点で、卵子凍結はとても魅力的な医療技術に思えるかもしれないが、注意すべきことがある。まず最も大切なことは「卵子凍結はゴールではない」ということ、つまり、妊娠や出産を保証するものではないということだ。

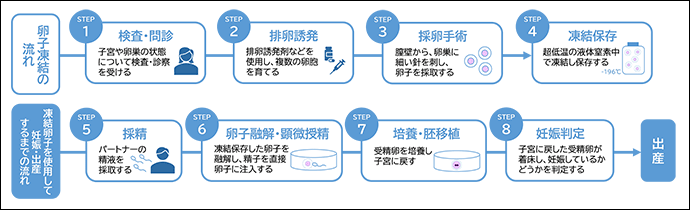

卵子凍結それ自体も決して手軽にできるものではないが、凍結した卵子を使って妊娠・出産に至るまでには、さらに多くのステップを踏む必要がある(図表4)。凍結した卵子で妊娠・出産できるかは、卵子を融解(解凍)した後の未来で、はじめてわかることなのである。

図表4 卵子凍結の流れ~凍結卵子を使用して妊娠・出産するまでの流れ(一例)

出所:東京都福祉保健局「いつか子供がほしいと思っているあなたへ」*6を引用、筆者が一部改変

また、若い時に凍結した卵子を使用しても、出産時の年齢が高ければ、高齢出産のリスクは変わらないことにも注意が必要だ*6。生殖補助医療による妊娠であっても、母体年齢が高くなれば、流産のリスクも増えるほか*1、帝王切開分娩の確率も高くなる*7。

さらに、卵子凍結は、女性だけの問題ではないことはいうまでもない。上で述べたとおり、凍結した卵子を使って妊娠・出産するには、パートナーの精子と受精させる必要があり、男性にも大いに関係する。多くの場合精子も加齢の影響を受けるし*6、卵子の老化や、卵子凍結の注意点を男性も正しく理解していなければ、パートナー間で共通理解が育まれず、心理的支援が必要となる背景になるともいえる。これは、あなたとあなたのパートナーふたりにとっての問題なのである。

卵子凍結は選択肢、重要なのは「正しい情報を知り、未来を今真剣に考える」こと

卵子凍結は、若い時の卵子を残し、活かす可能性を生む、貴重な技術であるものの、妊娠・出産を保証するものではなく、あくまで妊娠・出産の可能性を高める「選択肢」のひとつである。

重要なことは、正しい情報を知り、自分の身体と「今」向き合うこと。そして、自分の人生でこれから何をしたいのか、数ある選択肢のうち何を優先させるのか、「今」真剣に考えることだ。たとえば、やりたい仕事や趣味、留学、結婚、こどもは何人ほしいか、老後はどう過ごしたいかなど、自分の「ライフプラン」*6を具体的に立ててみよう。当然、未来は何が起こるかわからないし、人生は思い通りに進まない。それでも、こどもを産み育てたいと思った時、はじめて厳しい現実を知るといった、そんな悲劇や後悔は減らせるかもしれない。

日本は、先進諸国の中でも、妊孕性(妊娠する力、妊娠しやすさ)に関する知識が男女ともに最低水準であるとの報告がある*8。多くの若者が適切な時期に正しい情報を得るには、個人の努力だけでは難しい。全ての若者が正しい知識を得て、それぞれの考えに基づいて、納得のいく人生の選択ができるよう、妊娠適齢期や不妊など、妊孕性に関する知識の教育、社会的理解の深化などが推進されるような社会環境の整備が、今後より一層望まれる。

注

-

*1日本産科婦人科学会2010データをもとに厚生労働省政策統括官付政策評価官室作成「平成25年版 厚生労働省白書 図表2–3–24:不妊治療における年齢別の出産率と流産率」

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/13/dl/1-02-3.pdf(PDF/3,500KB)https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/13/backdata/index.html -

*2J.Dik F. Habbema, Marinus J.C. Eijkemas, Henri Leridon, Egbert R. te Velde. Realizing a desired family size: when should couples start? Hum Reprod (Oxford, England). 2015;30:2215–2221.

-

*3

-

*4

-

*5東京都 子供政策総合推進本部会議(2023年1月30日)資料

-

*6東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課「いつか子供がほしいと思っているあなたへ」

-

*7Kohei Ogawa, Kevin Urayama, Shinji Tanigaki, Haruhiko Sago, Shoji Sato, Shigeru Saito, Naho Morisaki. Association between very advanced maternal age and adverse pregnancy outcomes: a cross sectional Japanese study. BMC Pregnancy and Childbirth. 2017;17:349.

-

*8Bunting L, Tsibulsky I, Boivin J. Fertility knowledge and beliefs about fertility treatment: findings from the International Fertility Decision–making Study. Hum Reprod (Oxford, England). 2013;28:385–397.

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp