先日、前福岡ソフトバンクホークス監督の工藤公康氏、人材アセスメント専門家の株式会社アルゴオ代表取締役社長の神谷悟氏の対談*に立ち会う機会をいただいた。対談の目的は「プロスポーツとビジネス組織のマネジメント共通点」を探ること。結論からいうと、ビジネス組織を預かる経営者やマネジャーであれば理想であろう科学的手法や行動を工藤氏は実践しており、軽々に書き切れないほど興味深く濃い内容であった。昨今の企業経営のホットイシューである人的資本経営の参考事例として、一部ではあるがポイントを紹介したい。

工藤公康氏の人材マネジメント概要

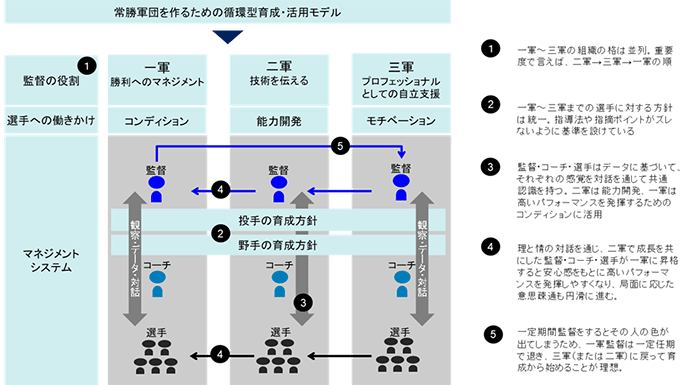

出所:対談における工藤氏のお話を基に、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

拡大図監督の役割重要度は二軍>三軍>一軍

一軍は勝つために膨大な準備とシミュレーションを行い戦況に合わせてチームがオーガナイズするようマネジメントする、二軍は磨けば光る原石に技術を伝え育て上げる、三軍はプロフェッショナルとして個が確立するよう応援をする役割を担っている。もちろん選手としては一軍が花形で、一軍レギュラーの座を獲ろうと二軍・三軍選手が凌ぎを削っているわけだが、工藤氏曰く、監督は本来ヒエラルキーではなく並列でなければならないという。むしろ重要度は二軍・三軍・一軍の順とおっしゃったのは驚いた。

二軍監督の役割にフォーカスすると、監督は選手を育てる過程において色々な悩みを聞いたり性格や技術的長所や短所を共有するなど、相当ウェットな日々を共にする。工藤氏はこの「共通認識を持つ過程」と「監督の循環」の2点が大切だと述べていて、二軍監督は選手の昇格とともに一軍監督を担うと、選手が安心して力を発揮する・使ってくれると意欲が沸くのだという。監督が何を考えているかの戦術理解が進み選手の戦況に応じた判断力や反応の速さにもつながるのだろう。

工藤氏が熱を込めて述べていた「循環型組織」(二軍を担った監督は一軍に、一軍監督を一定期間行ったらまた三軍から選手を育てる考え方)は“常勝”を目的とした組織作りとして極めて合理的である。選手を育てる、その過程で信頼関係を構築する、それが心理的安全性の高い組織、エンゲージメントの高い集団に昇華し、チームの規律と個々の高いパフォーマンスが両立する。これをシーズンを通じ一戦一戦、数年に亘って切れ目なく循環させ続けることは、ビジネスにおけるガバナンスとアジリティを両立させる組織作りに置き換えても参考にすべき点が多い。

観察とデータに基づく徹底した対話

工藤氏の選手へのアプローチは科学的で温かい。データと対話、理と情を組み合わせて選手ファーストのマネジメントをシステム化している。まず、大前提に置いているのが指導法の統一だ。「方針は簡単だが一番難しい作業は、教え方を一軍から三軍までで統一すること。選手が迷うようなことはしてはならない。意思の統一、バッティング意思の統一、就任当初の福岡ソフトバンクホークスでは一軍から三軍で一致しているものがなかったので、そこから取り掛かった」。一軍から三軍まで貫いた方針により、チームが大切にすること、選手に行動してもらいたいことの軸がブレないことになる。ビジネス上のマネジメント理論でいえば、クレドやバリューをもって基盤形成に取り組んだといえる。

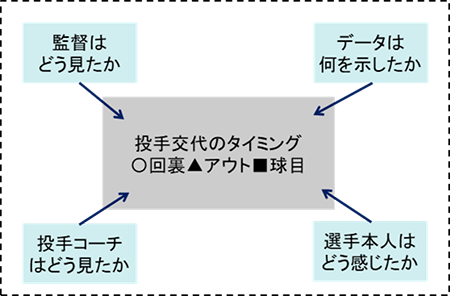

長期的な目線に立って二軍を中心に選手を育成するものの、戦場は一軍における目の前の戦いである。一軍選手はシーズンを通して高いパフォーマンスが求められるため、コンディションの把握が欠かせない。これを工藤氏はトラックマン(解析に用いる弾道測定器)から上がってくるデータに基づき、選手の感覚と監督・コーチの目線に共通認識を持たせるという。下図の通り、投手交代の場面において①データ上でのリリースポイントの変化、②その時の選手の感覚(まだイケると感じていたか、限界と感じていたかなど)を選手・監督・コーチがコメントすることで、コンディション把握はもとより采配に対する選手とベンチの相互理解が進むという。

コンディションの認識統一と対話

出所:対談における工藤氏のお話を基に、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

コンディション把握は、肉体の状態にとどまらない。一軍をマネジメントする上では、選手の心の状態をも把握するという。選手のプライベートの悩み・関心事など、対談の場では選手がハマっているスマホゲームまで監督が関心を寄せるといった話も伺った。選手はプロ契約なので、基本的に心身のケアはセルフコントロールが原則であるが、高いパフォーマンスの源泉となる“良好な体”と“モチベーションが上がった状態”を維持するために、監督自身でよく観察し、参謀役となるコーチやベテラン選手から情報を取って一戦一戦の予測シミュレーションに活かしている。情報の流れや確度、判断するための仕組みからモチベーションコントロールに至るまで、選手ファーストであるための組織メカニズムが実に緻密に設計されている。

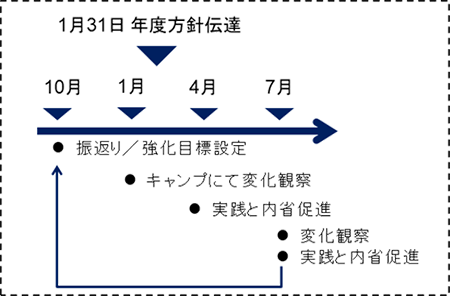

戦力を高める上で、重要な時期はシーズンオフ。そのための仕組みや考え方も秀逸だ。シーズン中は最後の一戦まで「来年どう戦うか」は(それなりの野球しかしなくなるため)口にせず、シーズン終了段階で1年を振り返り、「全選手一人ひとりに監督自ら手紙を書いて課題設定する」という。①秋を目標設定時期として、②2月のキャンプ前、③シーズン前半、④シーズン後半と3~4カ月ごとに“体の大きさ”と“動き”の変化を捉えて目標をローリングさせる。最も大切なのが、前述①の秋に与えた課題に対するキャンプ前の進捗把握。次シーズンを戦える戦力は、このタイミング(1月後半)に予測してチーム方針が決まる。筆者が普段コンサルティングで接する企業では、事業年度第1Qから戦略と育成プランの目標を設定するケースが比較的多いが、工藤氏の設計では、「能力開発の目標設定」「戦略上の目標設定」を分離させ、年間を通じ切れ目なく監督・コーチが選手を観察している。人材マネジメント理論として新鮮で示唆に富む内容だが、筆者の素直な感想は「すごい」「ここまで徹底するか」という驚きのほうが大きい。

個別育成プランの認識統一と対話

出所:対談における工藤氏のお話を基に、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

企業経営への示唆

プロ野球は、

1.戦う相手が決まっており、戦うルールも定められている

2.戦術や戦略のセオリーがあり、技術理論も蓄積されている

3.名球会・タイトル取得者などの業界共通のロールモデルが存在する

の点で一般的なビジネスとは前提の環境が異なる。

しかしながら、

1. 組織の目的はサステナビリティ

2. バリューを軸としてプロフェッショナリティの高い社員を個々に伸ばす

3. パフォーマンスを発揮する環境を提供し、また循環させる仕組みを回す

といった本質的な観点は企業経営と共通だ。

そのための企業行動として、「社員個々人のコンディションや能力を正しく把握する」「一人ひとりの強点伸長や弱点補強に管理者が伴走する」「共通認識のもとに社員をよく見て、正しく導く」これら取り組みを、企業経営者や管理者はここまで信念を持って実践できているだろうか。人的資本経営とは、社員一人ひとりをいかに大きく育て経営に活かすかである。工藤氏の選手に対する基本姿勢や実践される行動量と質は、多くの経営者にとってこれからの経営課題設定とともに中長期的な企業価値向上や持続的成長の参考になろう。

-

*1〈みずほ〉の法人向け会員制サービス「MIZUHO Membership One」の対談企画

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp