世間的な関心が高まっている「人的資本経営」であるが、多くの概念が含まれていることもあり、イメージを掴み切れていない企業関係者も多くいるのではないだろうか。本稿では、企業が真に取り組むべき領域を明確化するとともに、狙い通りの経営を支援するための人的資本ポートフォリオ構築について論じていく。

なお、企業が真に取り組むべき領域の明確化については2章、人的資本経営実現に向けた要件については3章、ポートフォリオ構築イメージについては4章にて論じている。

1. 無形資産である人的資本に対する開示の潮流

国際連合が2005年に発表した責任投資原則(Principles for Responsible Investment)によるESG(Environment, Social, Governance)の考え方や、企業価値に占める無形資産の高まりを背景に、投資家の思考や行動が変化し、企業の情報開示を取り巻く環境に大きな影響を与えている。これを契機とした最近の代表例として、気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)による気候関連情報開示のための枠組みの提言が挙げられるだろう。

本稿で論じる人的資本においても、上述の潮流の影響を受けて、開示の圧力が強まっている。国外では、2020年8月に、米国証券取引委員会(SEC)が、上場企業に対する人的資本に関する情報開示ルールの改定を行った*1。ISO30414に代表される人的資本開示のガイドラインも整いつつあり、環境整備が進んでいる。時間軸としては多少遅れるものの、国内においても進展が見られる。2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードでは、取締役会の機能発揮や中核人材の多様性の確保などの開示が求められることとなった。現在、政府が推し進める「新しい資本主義」においても、企業の人的投資を促進させるため、人的資本について開示を充実化させるよう検討が行われている。具体的には、2022年8月に人的資本可視化指針が公表され、その後の審議を経て、2023年3月期の有価証券報告書から一部人的資本情報の開示が義務化された*2。ESG要因のうち、人的資本を含むS要因のレーティングが高い企業は株価パフォーマンスも高くなる*3といった分析結果も存在しており、開示に向けた環境整備は更に進んでいくものと考えられる。

2. 多くの概念を含む「人的資本経営」と企業が真に取り組むべき領域

前章の流れを背景に、「人的資本経営」という考え方が注目を集めている。直接的な契機としては、2020年9月に提言された「人材版伊藤レポート」であろう。兼ねてより指摘されていた我が国の労働生産性の低さや日本型雇用慣行に対する閉塞感、ジョブ型雇用に対する関心の高まり、政府政策による賃上げ等、人事を取り巻くトピックスも相まって、非常に高い関心が寄せられている。

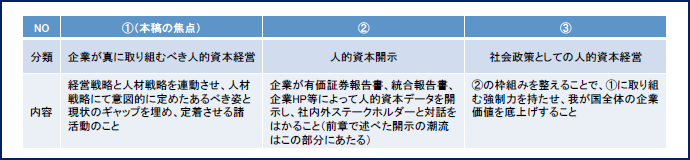

さて、この人的資本経営であるが、前章に述べた人的資本関連の開示を含め、多くの概念が内包されている。本稿では、まず人的資本経営そのものの概念を整理し、企業が真に取り組むべき領域を明らかにした上で、実現に向けた方向性を探っていきたい。整理のための区分として、「人材版伊藤レポート」「人材版伊藤レポート2.0」にて提言された内容を踏まえつつ、人的資本経営を、①企業が真に取り組むべき人的資本経営、②人的資本開示、③社会政策としての人的資本経営と図表1の通り整理する。

まず、①企業が真に取り組むべき人的資本経営は、各企業の経営戦略に応じてダイナミックに人材戦略を描き、人材マネジメントシステムをはじめとした諸施策への展開を通じて企業価値向上を図る、人的資本経営において肝となる部分である。この考え方は、学術的研究が古くから行われている*4こと、松下幸之助氏の「企業は人なり」に代表されるように、多くの経営者に重要な経営哲学として既に認識されていることから、凡そ既知であると言ってよいだろう。そして、企業経営者が本質的かつ優先して取り組むべきは、当然、この①である。

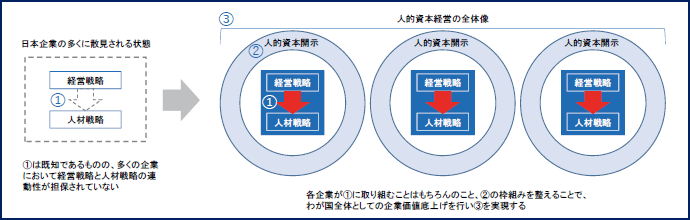

しかしながら、実際には、我が国では終身雇用、年功序列、諸外国に比べ相対的に厳しい解雇規制等も相まって、画一的な雇用慣行が形成され、人材戦略の型枠が定められた状態となっていることも一因となり、多くの企業において経営戦略と人材戦略の連動性が担保されていない状態も散見される。さらに踏み込んで述べると、そもそも人材戦略を定めておらず、成り行きに任せている企業も多いのではないだろうか。つまり、現実的には全ての企業が自発的に①に取り組むとは考えにくい。

現状は、この状況の改善を企図し、投資家の関心に連動した②人的資本開示を国が主導で整備し、半ば強制力を持たせることで、まずは、形式的にであっても③の形を整えようとしていると考えることができる。

以上のことから、広義の人的資本経営は、①企業が真に取り組むべき人的資本経営を改めて強力に後押しする取り組み、人的資本への関心の高まりを活用した②人的資本開示の枠組みの整備、そして、これらの取り組みの推進によって我が国全体の企業価値を底上げしようとする③社会政策としての人的資本経営を内包した考え方として、整理することができる。

図表1 人的資本経営の整理

(資料)「人材版伊藤レポート」をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

図表2 ①②③の構造イメージ(人的資本経営の全体像)

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

3. 企業が真に取り組むべき人的資本経営実現に向けた2つの要件

本章より、企業が真に取り組むべき人的資本経営(以下、人的資本経営)に焦点をあてる。ここで言う人的資本経営の定義は、前章で述べた、経営戦略と人材戦略の連動であるが、抽象度が高く、やや言葉足らずであろう。そこで、「人材版伊藤レポート」にて提唱される3P・5Fモデル*5を参照しつつ、より具体的な考え方を整理したい。

ポイントは、3Pの1つである「As is-To beギャップ」や5Fの1つである「動的な人材ポートフォリオ」のように、将来的な目標からバックキャストすることで経営戦略・人事戦略を練るということ及び、成り行きの人材戦略ではなく、意図的に定めた人材戦略の構築が必須になるということである。これらを踏まえると、本稿の焦点である人材戦略の肝となるのは、「意図的に定めた目指すべき姿(To be)に対し、どのように人的資本ポートフォリオを移動させていくか(現在の姿(As is)とのギャップを埋めていくか)」であると言える。

人的資本ポートフォリオは、企業毎に、事業軸やスキル軸、ジョブ軸など様々な観点で組成されることになるが、人的資本=個人に焦点を当てると、個々人の保有するスキルの移動がポイントとなる。これを企業の人材マネジメントシステムに組み込む場合、「求めるスキル及び現在のスキルが明らかになっており、意図的に求めるスキルの獲得を促す仕組みが整っていること」が人的資本経営実現に向けて必要となる要件の1つとなる。

要件① 求めるスキル及び現在のスキルが明らかになっており、意図的に求めるスキルの獲得を促す仕組みが整っていること

これとは別に、人的資本経営が「移動させること」を前提としている以上、移動しない・停滞してしまう層に対する対応方法についても検討する必要がある。これは、日本の労働慣行、特に解雇規制も論点となる。現状、我が国の判例法理や雇用慣行を踏まえると、外部労働市場と企業の関係において、企業が新陳代謝を図る手段にはかなりの偏りがある。具体的には、入口となる採用は非常に自由度が高く門戸が広く、特に、新卒採用はポートフォリオに当てはまらなくとも、当てはまる可能性が高い人材の青田買いが当然とされている。一方、出口となる代謝については、個人による選択を除き、企業が選択できる手段は限られている。これらを踏まえると、企業は社員が求めるポートフォリオに合致しないからといって即時に代謝を図れる環境下にないため、予め「不必要な滞留は許容しないような仕組みを構築しておくこと」も必要な要件となる。

要件② 不必要な滞留は許容しないような仕組みを構築しておくこと

人的資本経営実現に向けては、以上の2つの要件を踏まえた人材マネジメントシステムの構築が必要となる。

「ジョブ型」と「人的資本経営」の関係

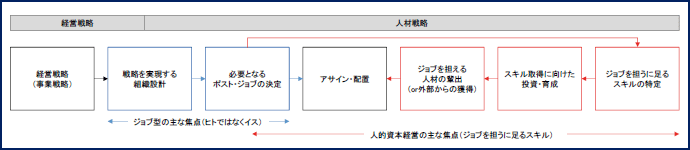

次章に進む前に、昨今人材戦略を語るうえで必ず論点となる「ジョブ型」と「人的資本経営」の関係について触れおきたい。「ジョブ型」では、ヒトではなく椅子(ジョブ)に値札を付け、事業を推進していくにあたって適切な組織設計(ポスト・ジョブの設定)を行い、適所適材に社員を配置していく、という考え方が土台となる。つまり、必要なポスト、ジョブが明確化され、社員が配置されることとなるため、ムダが少なく、効率的な組織人事運営を実現できる可能性があることが、ジョブ型が注目されている背景の一つであろう。

一方、「人的資本経営」では、人的資本=ヒトの有効活用が最重要テーマであり、上記のジョブ型の考え方を踏まえると、「ジョブを担うに足るスキル」が焦点となる。これは、ジョブ型が焦点としている部分とは異なる。関係を整理すると下図となる。

図表3 ジョブ型と人的資本経営の関係

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

以上を踏まえると、ジョブを遂行するためのスキルを有する人材輩出にフォーカスする人的資本経営は、ジョブ型への転換を支援する考え方と見ることができるだろう。なお、企業内での人材輩出に囚われず、外部労働市場からの獲得することも当然考えられるが、先に触れた日本の労働・雇用慣行を鑑みると、日本企業が外部市場を活用して新陳代謝を進めることは事実上困難であるため、企業内で輩出する仕組みは必要であると考える。

なお、「ジョブ型」との対比で述べられる、ヒトに値札を付け、適材を輩出していく「メンバーシップ型」においても、ジョブより抽象度を高めた、会社が求める人材像やスキルを目指すべき姿(To be)として設定し、ポートフォリオの移動を促していくことは十分効果が見込めるだろう。よって、人的資本経営の考え方はジョブ型・メンバーシップ型問わず適用できると考える。

4. 狙い通りの人的資本を創出する動的ポートフォリオの構築

これまで述べた要件を踏まえつつ、「人材版伊藤レポート」において提唱されている「動的な人材ポートフォリオ*6」を参考に、その実現に向けた望ましい仕組みを考えていきたい。本稿では、検討を進める上でポイントとなる点を、①スキルのポートフォリオ(以下、ポートフォリオ)をどのように設計するか、及び、②どのように動かすか(動的にするか)に絞って論じていく。なお、これ以降に論述する「スキル」は外部・内部環境の変化によって必要性が大きく変わる可能性の高いテクニカルスキル*7に限定する。

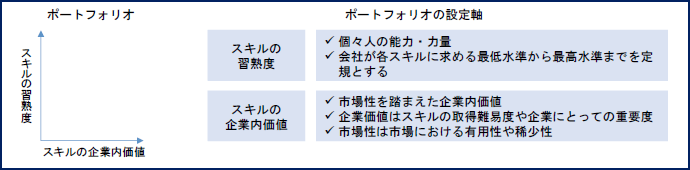

①ポートフォリオの軸をどのように設計するか

ポートフォリオを定める以上、人材戦略において定めた企業が求める人材像、ジョブを担うに足る各スキルについては、相対的な位置関係を明らかする必要がある。そのための軸として、「スキルの習熟度×スキルの企業内価値」という考え方を紹介したい。「スキルの習熟度」は、本人の力量を示し、本人に依存する。「スキルの企業内価値」は、該当するスキルが、市場における有用性や稀少性を踏まえ、企業にとってどの程度価値があるものなのかを示すものであり、企業に依存する。いくら本人の実力が高くとも、企業にとって価値が高くなければ、総和としての価値は低いとみなされ、本人の実力が高く、企業にとっても価値が高いスキルであれば、総和としての価値は高いとみなされることになる。一般的な例として、DXなどを推進するためのスキルは高く評価され、ITに置き換わりやすい定型業務を遂行するためのスキルは低く評価されることになると考えることができる。

それぞれの具体的な定義例として、「スキルの習熟度」では、会社が各スキルに求める最低水準から最高水準までを設定する。使いやすさを重視した例として、「援・独・完*8」といった旧来の職能資格等級制度において多くの企業が用いてきた方法を使うことも一手であろう。「スキルの企業内価値」では、市場性を変数の一つとして加えた評価方法を用いる。具体的には、スキルの取得難易度、企業にとっての重要度、市場における有用性や稀少性の総和を一つの価値尺度とし、中期経営計画策定時期毎(経営戦略と人事戦略の点検時期)にランクを更新していくというような枠組みが考えられる。

図表4 ポートフォリオ設定軸の考え方

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

②どのように動かすか(動的にするか)

目指すべき姿(To be)に現在の姿(As is)が合致していない場合、意図的に、ポートフォリオを目指すべき姿(To be)へ近づけるための施策が必要となる。本論では4つの代表例を紹介する。

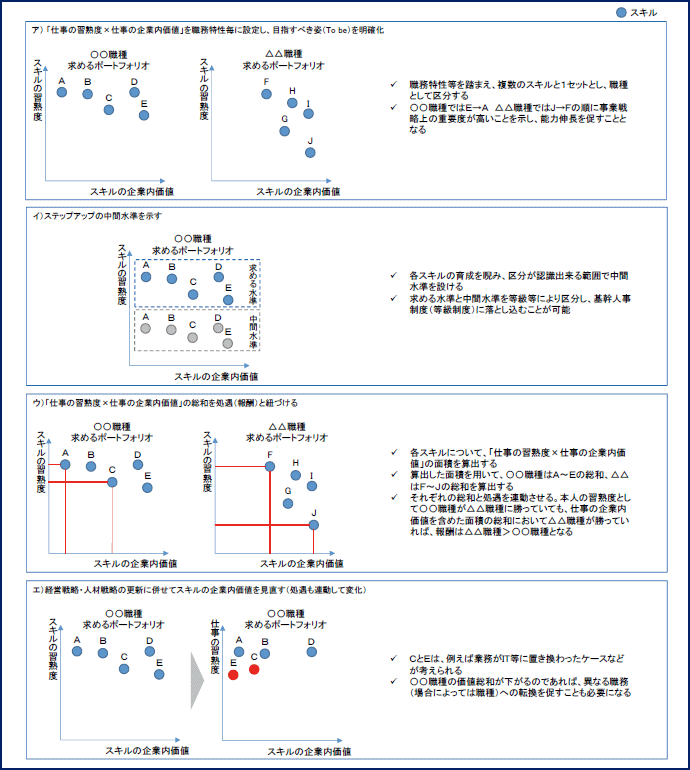

(ア)「スキルの習熟度×スキルの企業内価値」を職務特性毎に設定し、目指すべき姿(To be)を明確化

まずは、職務特性や対応が必要な職種の方向感等を踏まえた目指すべき姿(To be)を明らかにすることが効果的であろう。具体的には、既存の職種を、整理、細分化することや、例えば、担っていた業務がIT等に置き換わることで、別の活用方法を検討せざるを得ない職種(いわゆる一般職等)を、企画系の職種やインサイドセールスとして活用していくための道筋を整える、といったこと等も考えられる。

(イ)スキル伸長の中間水準を示す

目指すべき姿(To be)にむけ、中継点を等級区分などによって整備し、明確化することも、有効な一手になると考える。会社・社員共に等級区分の差が明確に認識できる状態としておくことは、社員のステップアップへ向けたインセンティブを高めることになるのではないだろうか。

(ウ)「スキルの習熟度×スキルの企業内価値」の総和を処遇と紐づける

個々人のジョブ・役割による処遇とは別に、各スキルの習熟度×企業内価値の合計を処遇に反映することで、スキル向上に向けたインセンティブを高めることができる。

(エ)経営戦略・人材戦略の更新に併せてスキルの企業内価値を見直す

ポートフォリオの定期的な見直しに合わせて、スキルの企業内価値も見直すことが重要である。このような見直しを、一般的に運用されている旧来の職能等級制度と比較すると、漸次的・年功的な経験の蓄積が、必ずしも等級や報酬の向上につながらない点に違いがあり、人的資本経営における人材マネジメントの大きな特徴と言える。

図表5 ポートフォリオを動的に動かすための4要素

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

上述①②の内容に加えて、ポートフォリオにて定めたスキルが習熟できるよう、教育体系も整備すべきであろう。これまで、日本企業における教育はOJTが中心であり、仕事を通じてスキル伸長を図る風土が根強く、教育投資額は諸外国と比べ少なく、また、社員側も学びに使う時間が少ないことが明らかになっている。しかし、今後は、このような状況の改善に、企業側及び社員側双方とも取り組むべき必要があると考える。

以上の様な諸活動を積み重ねることによって、人材戦略上のあるべき姿と現状のギャップを埋め、定着させることが、企業に求められる人的資本経営と言えるだろう。

より具体的なイメージを持って頂くために、弊社コンサルティング支援先を例に取り上げる。

- A社 400名規模の製造業

ものづくりを起点に多様な分野へのチャレンジとその事業化・収益化により発展を遂げている企業である。現在、経営課題として付加価値の向上が挙げられており、それを担う高度な技術を保有する社員を計画的に輩出することを企図した人事制度の改定を支援した。特に、技術職に関しては、狙い通りの人材を輩出するため、テクニカルスキルを細やかに明示し、等級・報酬と連動させた上で、社員の育成を行う仕組みとしている。なお、テクニカルスキルは市場価値を踏まえた技術ランクと本人の習熟度を掛け合わせたスキルマップとして作成・公開することで、技能職等、他職種からの転換も積極的に受け入れ、全社的な人材ポートフォリオの転換も図っている。

併せて、「人材版伊藤レポート」にて取り上げられている好事例の内、参考となる部分を抜粋する。これらの好事例では具体的に数値目標を掲げ、推進に対するコミットメントを強めていることが確認できる。

- IBMでは、事業環境や事業ポートフォリオの変化に対応するため、従業員のリスキル・アップスキルに注力している。人員配置に関してもリスキルを通じた内部配置の目標を75%と設定するなど、人材ダッシュボードを作成して経営陣で詳細に議論している。

- 株式会社日立製作所では、デジタル事業をけん引する人材の強化を重要なアジェンダと考え、2021年度までに、デジタル人材3万人、データサイエンティスト3千人及び、AI等研究分野のデジタル人材を2千人にする目標を設定している。中期経営計画の進捗発表の場でも、現在の状況と目標値を発信している。

- 中外製薬株式会社では、激変する事業環境の中、ステークホルダーからの期待に応え、価値創造を果たしていくために、人財要件を再設定し、適所適財を推進するポジションマネジメントを2020年4月から実施している。

5. 結び

近年、無形資産への関心の高まりを背景に人的資本開示が脚光を浴びている。この潮流も影響し、多様な概念を含む「人的資本経営」という言葉が注目を浴び、その意図や内容が正確に理解されないまま、「なんとなく・とりあえず・場当たり的に」実践されることを危惧している。そのため、本稿では具体的な事例を述べるだけではなく、まず、概念の整理を行い、その上で望ましい人的資本経営の実践に向けた仕組み等について述べてきた。

先に述べた通り、人的資本経営を実践するにあたって肝となる部分は「目指すべき姿(To be)に対しどのように人的資本ポートフォリオを移動させていくか(現在の姿(As is)とのギャップを埋めていくか)」であり、個々人のスキルをどのように変容させていくかが焦点となる。また、人材マネジメントシステムの根幹である基幹人事制度(等級・評価・報酬)についても、ポートフォリオと如何に連動させていくかが焦点となると考える。

本稿が各社の人材マネジメントシステムの在り方の再検討の契機となれば幸いである。

注

-

*1開示内容は任意となっているものの、採用・育成・定着については例示として挙げられている。

-

*22023年1月31日に公布された内閣府令によると、人材の多様性の確保を含む人材育成の方針や社内環境整備の方針及び当該方針に関する指標の内容等について、必須記載事項として、サステナビリティ情報の「記載欄」の「戦略」と「指標及び目標」の記載が求められることとなっている。また、提出会社やその連結子会社が女性活躍推進法等に基づき、「女性管理職比率」、「男性の育児休業取得率」及び「男女間賃金格差」を公表する場合には、公表するこれらの指標について、有価証券報告書等において記載が求められることとなっている。

-

*3ニッセイアセットマネジメント株式会社によるESGレーティング別パフォーマンス(国内株式)に基づく。

-

*4須田・森田(2022年)

戦略論・組織論など学術分野では、人的資本の分析は主にRBV(Resource-Based View)やコアコンピテンス、ダイナミック・ケーパビリティなどの資源ベース型戦略論で行われている。 -

*5人材版伊藤レポート(2020年)

3Pは①経営戦略と人材戦略の連動、② As is-To beギャップの定量把握、③人材戦略の実行プロセスを通じた企業文化への定着、5Fは①動的な人材ポートフォリオ、個人・組織の活性化(②知・経験のダイバーシティ&インクルージョン、③リスキル・学び直し、④従業員エンゲージメント)、⑤時間や場所にとらわれない働き方と位置付けられている。 -

*6人材版伊藤レポート(2020年)

動的ポートフォリオを定義する4要素のうち、「現時点の人材やスキルを起点とするのではなく、現在の経営戦略の実現、新たなビジネスモデルへの対応という将来的な目標からバックキャストする形で、必要となる人材の要件を定義し、その要件を充たす人材を獲得・育成することが求められる(適所適材)」に基づく。 -

*7ロバート・L・カッツによるカッツモデルでは、管理者に必要な能力をテクニカルスキル(業務遂行能力)、ヒューマンスキル(対人関係能力)、コンセプチュアルスキル(概念化能力)の3つに分けている。

-

*8職能資格等級制度に基づく我が国の伝統的な人材マネジメントにおいて、企業毎に内容は異なるが、おおよそ援(援助を受ければ遂行できる)、独(独力で遂行できる)、完(完全にでき、指導できる)という段階で能力を区分する評価手法。

参考文献

-

1.経済産業省「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書―人材版伊藤レポート―」(2020年)

-

2.経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会報告書―人材版伊藤レポート2.0―」(2022年)

-

3.非財務情報可視化研究会「人的資本可視化指針(案)」(2022年)

-

4.一般社団法人HR テクノロジーコンソーシアム「経営戦略としての人的資本開示」日本能率協会マネジメントセンター(2022年)

-

5.須田敏子、森田充「持続的成長をもたらす戦略人事~人的資本の構築とサステナビリティ経営の実現」経団連出版(2022年)

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp