[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第3回) 今さら聞けない、スコープ1算定の基本 排出量は「活動量」から算定する

2024年3月14日

みずほリサーチ&テクノロジーズ

サステナビリティコンサルティング第2部

角 潤幸

柴田 昌彦

RECOMMEND

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第1回)

経営戦略の鍵「炭素会計」を学ぶ 炭素で見える、トヨタとテスラの違い

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第2回)

サプライチェーン排出量を理解する 「スコープ3」に見るアップルの戦略

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第4回)

意外に複雑、スコープ2の算定 契約変更で削減が期待できるワケ

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第5回)

「モノの流れ」と「企業の間接活動」で捉える スコープ3で炭素リスクを洗い出す

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第6回)

スコープ3の最大排出源、カテゴリ1の算定に挑戦する データ収集前に目的や範囲を明確に

*本稿は、『日経ESG』2024年3月号(発行:日経BP)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。

これまでサプライチェーン排出量の概要と企業事例を通じて炭素会計の全体像を理解してきた。ここからは温室効果ガス(GHG)排出量をどのように算定するのか、実際の計算プロセスを見ていこう。

排出源と企業活動との関係性から「スコープ1」「スコープ2」「スコープ3」に分類されるサプライチェーン排出量のうち、スコープ1は燃料の使用や工業プロセスで事業者自らが排出する直接排出と定義される。スコープ1は他社のスコープ2、3の構成要素となる。まずは各社がスコープ1をしっかり算定することが炭素会計の基本になる。

企業が温室効果ガスの排出量を算定する時に基準となるのが「GHGプロトコル」だ。GHGプロトコルは温室効果ガス算定についてルール開発を進める民間主導のイニシアチブである。開発されたルールもGHGプロトコルと呼ばれ、企業の排出量算定のデファクトスタンダードとなっている。基本的な算定の要件や解説などについては、2004年発行の「コーポレートスタンダード」、11年発行の「コーポレートバリューチェーン(スコープ3)スタンダード」、そして15年発行の「スコープ2ガイダンス」の3つの文書を参照することになる。

3文書は発行時点から改訂されておらず、要件などに変更があれば新たに発行する文書で書き換える形を採ってきた。3文書間の相違点の一覧はなく、各文書を参照する必要があるなど、炭素会計を進める上で不便な状況にある。

なお、GHGプロトコルは各スタンダードやガイダンスの改訂を予定しており、25年以降の公表に向けて検討が進んでいる。現時点では3文書全てを確認する必要があると認識しておこう。

算定の対象範囲を明確に

サプライチェーン排出量の算定に当たっては、初めに算定の対象となる組織範囲(バウンダリ)を明確にする。自社の排出として位置付けられるスコープ1、2は子会社や関連会社も含めた企業グループを組織範囲とし、排出量の合計を算定するのが基本だ。組織範囲は「支配力基準」と「出資比率基準」の2種類があり、報告企業が自由に選択できる。

前者は財務支配または経営支配を及ぼすグループ企業の排出量の100%を自社の排出量として計上するもので、事業会社が一般的に採用している。後者は、出資している全ての企業を対象とし、各社の排出量を出資比率分だけ自社の排出量として計上する。完全所有ではない権益を多数保有する資源メジャーに適用することが想定されている。

CO2(二酸化炭素)以外のガスも対象となる。対象となる温室効果ガスは、大気中で熱を吸収し大気圏外への熱の放射を妨げる温室効果をもたらす気体だ。GHGプロトコルでは「国連気候変動枠組条約(UNFCCC)」と「京都議定書」が対象とする温室効果ガス(記事執筆時点では7種類)を算定、報告の対象としている。

温室効果ガスはガスごとに温室効果が異なる。CO2を基準に温室効果の強さを示す地球温暖化係数(GWP)を用いてCO2等量に換算した排出量を算定し、換算後のCO2等価量は「t-CO2eq」と記載する。

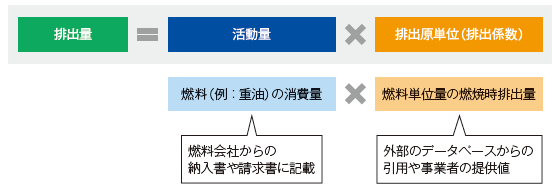

GHGプロトコルは温室効果ガスの「実測」(Direct measurement)と「算定」(Calculation)の手法を示している。ただし、ほとんどの企業は「排出量=活動量×排出原単位(CO2排出係数)」による算定を行っている。つまり現在の炭素会計におけるスコープ1は、実測値ではなく帳簿上の値に基づいた計算結果であることが多いのだ。

温室効果ガスの地球温暖化係数

| 温室効果ガスの種類 | 化学式 | 排出源の例 | 地球温暖化 係数* |

|---|---|---|---|

| 二酸化炭素 | CO2 | 化石燃料の燃焼、セメント製造などの工業プロセス | 1 |

| メタン | CH4 | 農業(家畜の消化管内発酵、稲作)、廃棄物の埋め立てなど | 27 (非化石) |

| 一酸化二窒素 (亜酸化窒素) |

N2O | 農業(農業用地の土壌・肥料・家畜排せつ物)、工業プロセス、化石燃料の燃焼など | 273 |

| ハイドロフルオロカーボン | HFCs | 冷蔵庫やエアコン等の冷媒など | 771 (HFC-32) |

| パーフルオロカーボン | PFCs | 半導体製造、金属洗浄等の溶剤など | 7380 (PFC-14) |

| 六フッ化硫黄 | SF6 | 電気絶縁ガス使用機器など | 24300 |

| 三フッ化窒素 | NF3 | フッ化物製造からの排出など | 17400 |

*地球温暖化係数は100年間の評価時間で適用した値(100年値)

出所:IPCC第6次評価報告書を基に作成

排出源を特定し、活動量を把握

では、いよいよスコープ1排出量を算定していこう。まずは排出源を特定する。GHGプロトコルは、排出源をボイラーやエンジンなど固定設備の利用で燃料を燃焼する「固定燃焼」、エンジン搭載車(ガソリン、軽油)や鉄道、航空機、船舶など移動手段を動作させる際に必要な燃料の燃焼である「移動燃焼」、セメント製造時の焼成などプロセス由来の「プロセス排出」、エアコンの冷媒などとして使われる温室効果ガスが漏えいする「漏えい排出」に分類している。

基本となる算定式「排出量=活動量×排出原単位(排出係数)」に従い、それぞれのデータを入力して排出量を算定する。

例えば固定燃焼における活動量は「燃料の消費量」などで、燃料の購入先からの納品書や請求書に数量が記載されている。燃料の消費量などは帳簿上の財務情報にひも付くことも多い。炭素会計は、財務会計と極めて近い関係にあると言えるだろう。

排出原単位は排出係数とも呼ばれるもので、一般的に外部のデータベースなどから引用する。国内で広く利用されているのが、環境省の「温室効果ガス算定・報告・公表制度」(SHK制度)で公開されている算定方法・排出係数一覧だ。SHK制度が提供する排出原単位はスコープ1だけでなく、スコープ2、3排出量の算定にも適用できる。

例えば、軽油の排出原単位は「2.62(tCO2/kℓ)」である。これは軽油1kℓの燃焼で2.62tのCO2が排出されることを意味する。実際に消費した軽油の量に排出原単位を乗ずれば排出量が算定できる。

プロセス排出は、石油、ガス、アルミニウム、セメントなどの一部の産業部門との関連が強い。例えば、セメント製造では「石灰石から生石灰を製造する工程」で、以下の反応によりCO2が発生する。

石灰石 CaCO3 → 生石灰 CaO + 二酸化炭素 CO2

こうした排出については、反応式から分かる投入物と発生するガスの物質量の関係(化学量論関係)から算定を行うこともできる。ちなみに、この反応についてはSHK制度で用意されている排出原単位を使うこともできる。

漏えい排出は流通小売業など、エアコンや冷蔵・冷凍機器を多用する業種では見落としに注意が必要だ。漏えい量は初期の封入量と回収量の差分などから算定する方法や、SHK制度が提供する排出原単位を用いて算定し、ガスごとのGWPによりCO2等価量に換算する。

排出源の分類

| 固定燃焼 | ボイラー、エンジンなどの固定設備における燃料の燃焼 |

|---|---|

| 移動燃焼 | エンジン搭載の自動車、鉄道、航空機、船舶などの移動手段における燃料の燃焼 |

| プロセス排出 | セメント製造の焼成過程で生じるCO2など、プロセス由来の排出 |

| 漏えい排出 | 設備などからの温室効果ガスの漏えい排出(例:エアコン冷媒の漏えい) |

出所:GHGプロトコルコーポレートスタンダード(2004年)

スコープ1排出量算定の計算方法(燃料燃焼の場合)

スコープ1は燃料の消費量など活動量に排出原単位を乗ずることで算定する。原単位のデータベースは環境省などが公開している

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズの資料を基に作成

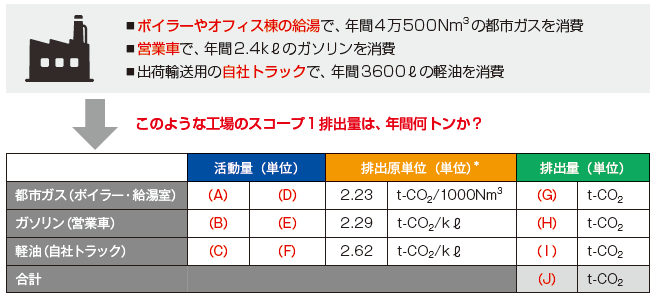

スコープ1算定の演習

最後に、スコープ1排出量を算定する演習に挑戦してみよう。ある企業の工場では、ボイラーやオフィス棟の給湯に年間4万500Nm3(ノルマルリューベ)の都市ガスを消費する。さらに営業車で年間2.4kℓのガソリン、出荷輸送に自社トラックが年間3600ℓの軽油を消費しているとする。このような企業の場合、CO2換算した温室効果ガスは年間どれくらい排出されるだろうか。なお、排出原単位はSHK制度のデータベースを基に、燃料の使用に関する排出係数に換算して表に記入してある。

正解は欄外に記載したので解答後に確認してほしい。算定に当たっては、活動量の単位を排出原単位の「単位」にそろえることにも注意しよう。

手を動かすことで、スコープ1排出量算定の具体的な作業イメージが湧いたのではないだろうか。実際の作業でも、算定の対象となる範囲を確認して排出源を特定し、燃料の消費量といったそれぞれの活動量のデータを収集し、対応する排出源単位を調べ、算定式に従って排出量を計算する、という流れになる。

サプライチェーン排出量のうちスコープ1算定を正しく理解し、次回以降スコープ2、3を学んでいこう。

スコープ1算定の演習問題

「スコープ1」について、言葉としては分かるものの、理解がぼんやりとしているという人は、ぜひ演習問題に挑戦を。基本となる算定式「排出量=活動量×排出原単位」を使って、下の表の空欄(A)~(J)を埋めてみよう。(D)~(F)には単位が入る。

*排出原単位は、令和6年度報告用の「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」を参照した。ただし、記事執筆時点で都市ガスの排出原単位は未公表のため令和5年度版の値を用いている

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ

■解答

(A)40.5 (B)2.4 (C)3.6 (D)1000Nm3 (E)kℓ (F)kℓ (G)90.3 (H)5.5 (I)9.4 (J)105.2

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp