1. はじめに

現在の我々の生活は、ありとあらゆる場面でプラスチックを使用して成り立っている。1950年以降、83億トンのプラスチックが生産された一方で63億トンがごみとして廃棄され、うち79%は埋立てや海洋等へ投棄され、リサイクルされているのは9%に過ぎないとの報告がある*1。埋立・投棄されたプラスチックが増えるに伴い、人々の健康や生態系へ及ぼす影響を懸念する声が広がっている。

プラスチック汚染の実態について多くの科学者による研究が進められているものの、その詳細については多くの不確実性が残る状況である。一方で、環境中に排出されたプラスチックはその多くが分解されないことから、速やかな排出抑制が必要であるとして各国がプラスチック汚染政策を掲げて対策に乗り出している。不確実性を抱えたまま計画を実行・管理する手法に「順応的管理(adaptive management)」があり、一部のプラスチック汚染政策において、この管理手法が用いられていることが知られている。

本コラムでは、プラスチック汚染の実態について多くの不確実性が残るなか、主要なプラ汚染政策がどのような科学的知見を背景に策定され、どのように運用されているのか、そして我が国におけるプラ対策への順応的管理の導入について述べる。

2. プラスチック汚染政策を支える科学的知見と不確実性の扱い

2.1. Nielsen et al.,(2023)による主要なプラスチック汚染政策の根拠となる科学的知見に関する分析

これまでに欧州域内および国際条約において様々なプラスチック汚染政策が講じられているが、6つの主要な政策が、どの程度科学的な知見に基づいているかを示した研究がある*2。研究は、以下に示す6政策(各政策の概要は表1のとおり)を対象に、法的文書や政策文献、データベースのほか政策立案関係者へのヒアリング等により行われた。

- OSPAR*3: 北東大西洋海洋環境保護条約 海洋ごみ地域行動計画

- UNEP*4:バーゼル条約(プラスチック廃棄物に関わる附属書II、VIIIおよびIXの改正)

- 欧州:軽量プラスチック袋消費量削減に関わる改正指令((EU)2015/720)

- 欧州:循環経済におけるプラスチック戦略

- 欧州:特定のプラスチック製品が環境に与える影響の削減指令((EU)2019/904)

- 欧州:REACH規則(意図的添加マイクロプラスチックの制限)((EU)2023/2055)

表1 プラスチック汚染を対象とする6つの主要な政策の概要

| OSPAR:北東大西洋海洋環境保護条約 海洋ごみ地域行動計画 | |

|---|---|

| 開始年 | 2014年(採択) |

| 対象 | 富栄養化、有害化学物質、放射性物質、マイクロプラスチックを含む海洋ごみ、水中騒音、海底・海洋生態系の保護、気候変動と海洋酸性化等 |

| 内容 | 1972年のオスロ条約と1974年のパリ条約を統合・更新し1998年にOSPAR条約として発効後、2014年にプラスチックを含む海洋ごみ削減に向けた海洋ごみ地域行動計画(2014~2020年)を採択。附属書にて陸地および沖合からの汚染や投棄・焼却による汚染の防止と削減、海洋環境の質の評価について規定。

|

| UNEP:バーゼル条約(プラスチック廃棄物に関わる附属書II、VIIIおよびIXの改正) | |

| 開始年 | 2021年(改正附属書発効) |

| 対象 | プラスチック廃棄物 |

| 内容 | 以下のプラスチックの廃棄物を附属書へ追加。他国への輸出前に相手国の同意が必要。

|

| 欧州:軽量プラスチック袋消費量削減に関わる改正指令 | |

| 開始年 | 2015年(施行) |

| 対象 | 厚さ50μm未満の軽量プラスチック袋(適用除外あり) |

| 内容 | 各加盟国へ対象製品の持続的削減を達成するための措置と報告の義務付け

|

| 欧州:循環経済におけるプラスチック戦略 | |

| 開始年 | 2018年(策定) |

| 対象 | プラスチック製品およびプラスチックを含む製品 |

| 内容 | 大きく2つのビジョンと4つの措置から構成される。

|

| 欧州:特定のプラスチック製品が環境に与える影響の削減指令((EU) 2019/904) | |

| 開始年 | 2019年(施行) |

| 対象 | 使い捨てのプラスチック製品のうち、制限内容ごとに7分類(A~G)の製品群が対象。

|

| 内容 | 上記の対象A)~G)のそれぞれについて報告義務や上市禁止、要件指定等を規定。

|

| 欧州:REACH規則(意図的添加マイクロプラスチックの制限)((EU) 2023/2055) | |

| 開始年 | 2023年(採択) |

| 対象 | 合成ポリマー粒子を0.01%重量以上で含む混合物。粒子のサイズは5mm以下または15mm以下の繊維状のもの。自然発生したポリマー、分解性が高いもの、溶解性が高いものは適用除外。 |

| 内容 | 上市禁止、製造者による川下ユーザへの情報提供(使用および廃棄時の環境排出防止方法、REACH附属書XVII No.73による制限対象であること、該当する合成ポリマーの量または濃度、使用および排出量届出のための一般的な情報)、販売時の表示、製造者やその川下ユーザの使用および推計排出量届出等 |

研究の結果、いずれの政策も何らかの科学的根拠に基づいてはいるものの、半数の3政策は予防原則に基づいていることおよび絶対評価であるリスク評価が実施されているのは1政策のみであることが明らかとなった。各政策にどのような科学的根拠が寄与しているのかについて、論文中ではその関係が樹形図のように示されている(Nielsen et al.,(2023)Fig1)。樹形図をもとに筆者にて集計し直したものを表2に示す。

Nielsenらは、プラスチック汚染による人の健康と環境への影響に関しては、未だ不確実性が大きいとの認識が一般的であるとし、不確実性が大きい以上、予防的な措置として柔軟性を持たせた政策とし、継続的な再評価が行われるべきであると結論付けている。

表2 主要なプラスチック汚染政策を支える原則・科学的根拠・ツール

(出所)Nielsen et al.,(2023)のFig2を元に筆者作成

(略語)EC:欧州委員会、ECHA:欧州化学品庁、IA:インパクト評価、JRC:共同研究センター(欧州委員会)

2.2. 順応的管理を取り入れた欧州のプラスチック汚染政策

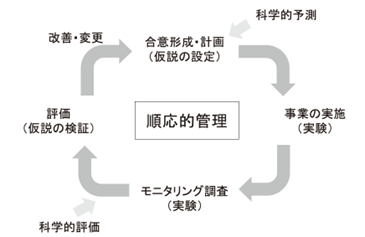

「順応的管理(adaptive management)」は、不確実性を抱えたまま計画を実行・管理する手法として、2000年頃から欧米を中心に、生態系保全や自然再生事業において多用されてきた。複数の定義があるが、鷲谷ら*6によれば「『仮説となる計画の立案→事業の実施→モニタリングによる検証→事業の改善』の繰り返しにより事業を成功に導く、円環的な、あるいは螺旋階段的なプロジェクトサイクルによる科学的管理手法」とされている。また、宮永*7は、順応的管理について「自然科学的知見に基づいた仮説設定や生物多様性モニタリングなどがその実施の鍵を握る。また、政策の実施が事前に設定した仮説の検証となるよう、あるいは政策の実施とモニタリングとがパッケージとなるよう、プロセスデザインが施されている」としている(参照:図1)。我が国における順応的管理の成功事例*8としては、水産資源管理*9や風力発電事業*10などが挙げられる。

図 順応的管理のプロセス

(出典:宮永(2014)*7、図1)

欧州ではプラスチックを含む海洋ごみ対策の分野で順応的管理を用いており、2008年に策定された海洋戦略枠組み指令の中で6年ごとに加盟各国が計画をレビューし、「Good Environmental Status(GES、良い環境状況)」を達成するために計画と目標の評価および更新を行うとしている。2020年6月には評価報告書*11が公表され、その成果として海洋ごみに関する研究の促進や加盟国間の共同での取組が報告された一方で、課題としては政策間の一貫性に疑問が残ることや海洋環境保護に向けたアプローチを実施するために十分な人的・物的資源を確保すべきことおよびより多くのデータの可用性とデータ間の調和が望ましいこと等が挙げられた。

3. おわりに

我が国では環境省がマイクロプラスチックのリスク評価に向けて科学的知見の収集を続けており、多くの曝露データおよび有害性データが揃い始めたところである。一方で、現時点の課題として、実環境中のマイクロプラスチックは極めて多様な形状、大きさ、分布をしているのに対して、実験室内で行われた毒性試験は概ね均一なマイクロプラスチックを用いているために、双方の比較が難しい等の事項が挙げられている*12。今後は収集した知見を適切に政策へ反映していくことになるが、同時にこれらの不確実性を抱えた中で予防的な判断を行わざるをえない場面が出てくるだろう。

生物多様性保全や生態系管理の分野で導入が始まり、それによる成功例も多数報告されている「順応的管理」の考え方は、予防的な措置との相性が良いと考えられる。ただし、これを有効なものとするためには科学と政策との連動性が必要であり、そのための体制づくりをどのように図るのかといったガバナンスの構築が重要となる。いずれにせよ、将来的に発生しうる不可逆な影響を避けるために、このような柔軟な考え方を採用することが持続可能な環境の保全に繋がっていくかもしれない。

脚注

-

*1Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science advances, 3(7), e1700782.

-

*2Nielsen, M.B., Clausen, L.P.W., Cronin, R., Hansen, S.F., Oturine, N.G., and Syberg, K. (2023) Unfolding the science behind policy initiatives targeting plastic pollution. Microplastics and Nanoplastics, 3: 3. Available from: DOI: 10.1186/s43591-022-00046-y

-

*3北東大西洋海洋環境保護条約(OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic)

-

*4国連環境計画(UNEP: United Nations Environment Programme)

-

*5OSPAR(2021)Strategy of the OSPAR Commission for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic 2030

-

*6鷲谷いづみ・鬼頭秀一編(2007)「自然再生のための生物多様性モニタリング」、東京大学出版会

-

*7宮永健太郎(2014)「順応的管理、環境経済・政策研究」、7(1), p. 36-40,

https://doi.org/10.14927/reeps.7.1_36 -

*8松田裕之(2008)「生態リスク学入門―予防的順応的管理」、共立出版

-

*9マサバの乱獲による資源量減少への対策として、推定された漁獲後資源量が一定以下にならないよう漁獲量を調整することで利用可能な資源を維持・回復できるとして、都度資源量の推定と漁獲量を評価し、その後の資源量安定に寄与した。(松田(2008))

-

*10監視員を設置のうえ野生鳥類の衝突に備えて特定の時間に風車を止めるとともに、監視結果をもとにその後の監視体制を見直し、結果的に風車の連続稼働におけるリスクが低い事を突き止めた。(松田(2008))

-

*11欧州委員会(2020)REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC)

-

*12環境省(2024)「令和5年度 海洋プラスチックごみによる生物・生態系影響把握等業務検討結果」、環境省WEBページ https://www.env.go.jp/content/000234987.pdf(PDF/2,334KB)

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp