性能限界に近づきつつある現在のコンピュータ:古典コンピュータ

現代社会においてコンピュータは社会・経済を支える基盤技術として必要不可欠なものとなっている。例えば、スーパーコンピュータと呼ばれる高性能なコンピュータを用いたシミュレーションは、材料や医薬品、電子機器、機械製品などの設計、自然災害の予測、気候変動を始めとする地球環境の問題の解明などに活用されており、産業競争力の強化や安心・安全社会の実現に大きく貢献してきた。また、最近ますます技術的な発展を遂げ、生成AIの登場でも注目される人工知能においても大量のデータを学習したり高精度な推論を高速に行ったりするために高性能なコンピュータが必要であり、その性能に対する要求は留まる気配がない。

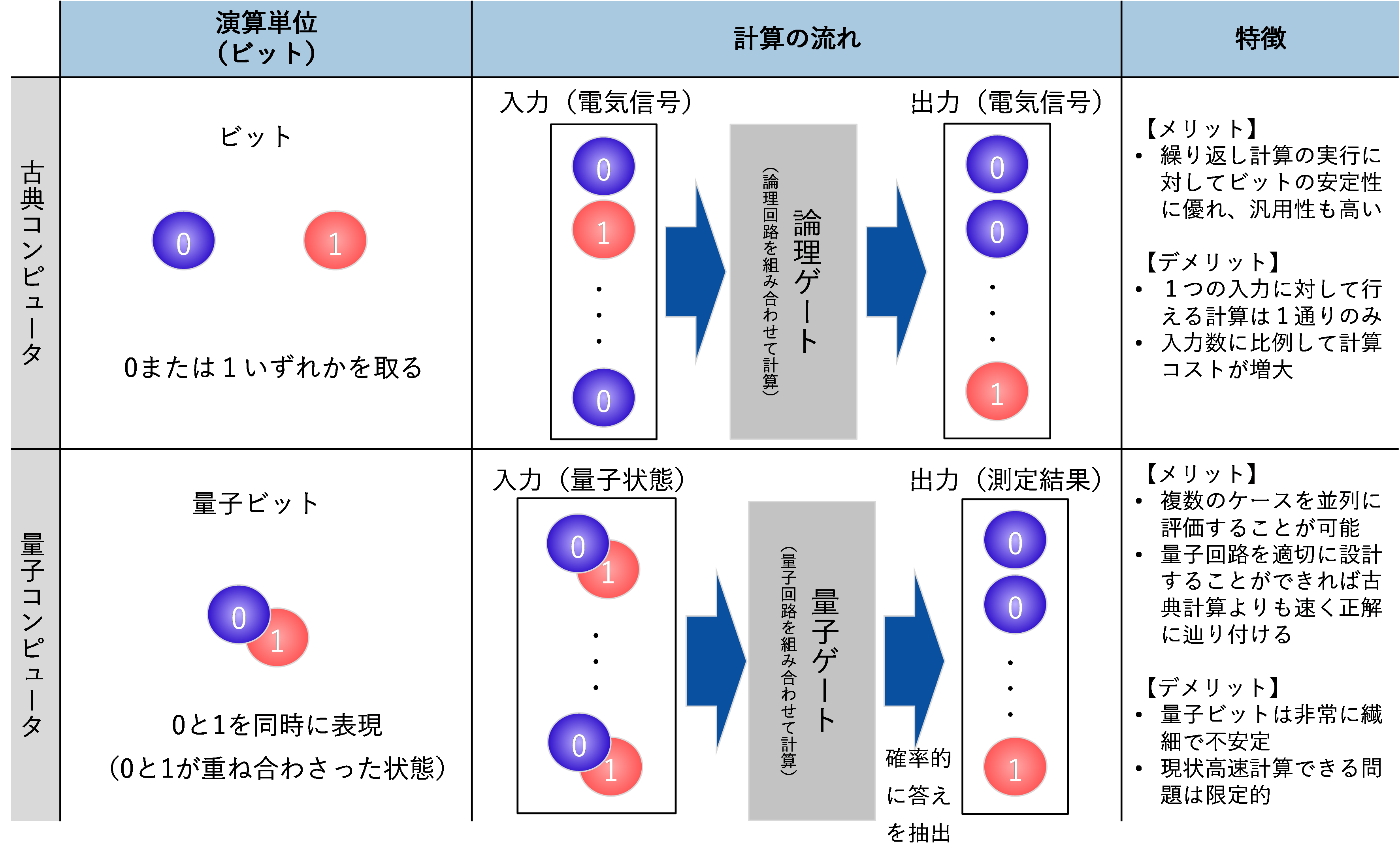

しかしながら、これまで目覚ましい進展を遂げてきたコンピュータの性能も限界に達しつつある。現在のコンピュータ(以下「古典コンピュータ」とする)は、電気の流れを制御するトランジスタと呼ばれる素子を用いて、オン(1)かオフ(0)の2値の「ビット」と呼ばれる単位で情報を処理している。このトランジスタを微細加工技術によりチップ上に非常に高密度に集積することで高速化と省電力化を同時に進めてきた。近年微細化が原子の大きさと同等まで進み物理的な限界を迎えつつある中で、高性能化に対する要求に早晩応えられなくなる可能性がある。

量子の不思議な特性を利用したコンピュータ:量子コンピュータ

このような性能の限界を克服すべく、古典コンピュータとは全く異なる原理で動作するコンピュータがいくつか検討されている。その中でも、量子コンピュータは次世代のコンピュータとして大きな期待が寄せられている。

量子コンピュータは、現在コンピュータの「ビット」の代わりに、「量子ビット」を利用する。通常のビットが0か1かの一方の値しかとれないのに対して、量子ビットは量子力学の不思議な特性により0と1の両方の状態を同時にとることができる。量子ビットの数を増やしていくとその組み合わせが取れる状態の数は指数関数的(2のべき乗=2n;nは量子ビットの数)に増えていく。例えば、量子ビット数が10個では1,024、50個では1,000兆以上の状態を同時に表現できる。量子コンピュータではこのような特性を用いて非常に多くの解の候補を同時に試すことができる。無数にある解の候補から正しい答えを上手く取り出す方法があれば、逐一計算を行う古典コンピュータよりも素早く答えに辿り着くことができる。

古典コンピュータと量子コンピュータの比較

今後大きなインパクトを与える量子ゲート方式

量子コンピュータの計算方法、つまり確からしい*1を取り出す方法としては大きく「量子アニーリング方式」と「量子ゲート方式」の2つがある。

「量子アニーリング方式」はイジングモデルと呼ばれる磁性体の物理モデルを用いてエネルギーが最小となる状態を求めていくもので、組み合わせ最適化問題*2に特化した計算方法である。既に実用化されており道路交通網の最適化*3などに適用されている。

「量子ゲート方式」は量子ビットに対して一連の操作を行う回路(ゲート)を用いて正解を導き出すものである。操作手順(量子アルゴリズム)を適切に設計することで、“原理的には” 古典コンピュータのように様々な問題に適用できる「万能型」の方式である。現在基礎的な実験が繰り返されている段階であるが、古典コンピュータが何年もかかる問題を1秒で解くとも言われており、実用化された際のインパクトは計り知れない。

「万能型」量子ゲート方式の技術的課題

量子ゲート方式の実用化に向けてはハードウェア及びソフトウェアの双方で多くの課題がある。

ハードウェアに関する大きな課題の一つは量子ビットの大規模化である。必要な量子ビットの数は計算したい内容によって異なるが、最低でも数十万から数百万個の量子ビットを集積する必要があると考えられている。現状の量子ビット数は数百程度であり必要とされる量子ビット数との間に大きな開きがある。ノイズや外部環境から量子ビットの保護、素子の材料や構造の改善、読み取りや操作方法の改善など、安定性を向上するための技術も未だ発展途上にある。発生したエラーを訂正する技術も計算の負荷の大きさや精度等の点から実用的な運用には程遠い状況である。

また、ソフトウェアの面にも課題があり、大きな課題として量子アルゴリズムの開発がある。量子コンピュータの能力を十分に引き出せる量子アルゴリズムは、現状では素因数分解、量子化学計算、量子機械学習、量子シミュレーションなどの一部の問題に限定されている。

量子コンピュータが未来社会に与えるインパクト

高性能なコンピュータは学術分野での基礎的な研究だけでなく、新素材や新薬の開発、サプライチェーンの最適化、自動運転等、企業における製品開発やAI等の先端的なデジタル技術を用いたサービスの提供など、様々な領域で必要不可欠であり競争力の源泉となっている。したがって、人類が量子コンピュータという破壊的なコンピューティング能力を手に入れたとき、想像できないくらい大きなパラダイムシフトが起こるであろう。

量子コンピュータが威力を発揮し比較的早期に適用される用途の一つとして量子化学計算*4がある。これは量子力学の原理にもとづいて原子や分野の電子状態を解析するもので材料開発における原理解明や機能予測等に用いられる。古典コンピュータでは大規模でかつ高精度な計算は難しいが、量子コンピュータを用いると可能であると考えられている。これまでに分からなかったメカニズムが解明され、従来の材料を遥かに凌ぐ性能を持った材料の創成につながる。量子コンピュータにより得られる理論的知見をもとに宇宙・深海の探索や核融合発電などの極限環境で用いられる材料が創成され、人類の未来を切り開いていくことも想定される。

また、医薬品開発においても量子コンピュータが創薬プロセスを劇的に変えることが期待されている。新薬をつくる際には、多くの化合物の組み合わせから対象とする疾病の治療に最適な候補を探索する必要がある。現在、このプロセスに古典コンピュータが用いられているが、計算に膨大な時間を要するため探索できる範囲は限られており有望な医薬品の候補を取り逃がしている可能性もある。この問題に対して“非常に多くの解の候補を同時に試すことができる”量子コンピュータは有効な解決策を提示する。古典コンピュータでは不可能であった無数の化合物の組み合わせから新薬の候補を探索することで、様々な疾病に対して効果的な医薬品が創出されることが期待される。これまで治療法がなかった難病を人類が克服している未来も想像できる。

量子コンピュータが起こすパラダイムシフトに備えよ

「『万能型』量子ゲート方式の技術的課題」で述べたように、量子コンピュータはハードウェア、ソフトウェアの両面での取り組みが必要であり、古典コンピュータを置き換え、社会や産業に大きなインパクトを与えるまでにはまだ時間がかかると思われる。実用化時期については様々な機関から予測が出されているが、エラーに対する耐性がある大規模な万能型量子コンピュータは2035年以降になるという見方が有力である。しかしながら、各国の研究機関や巨大IT企業、ベンチャー企業等が研究開発に参入し、世界的に開発競争が繰り広げられていることから今後急速に技術が進展し、その時期が前倒しになる可能性もある。

量子コンピュータは乗り越えるべき多くの課題があり、実用化は遠い未来とも感じられる。最も大きな課題は量子ビットの大規模集積化であろう。しかしながら、筆者は物理的な量子ビット数が例えば数千といった一定の水準を超えた時点から目覚ましく技術が進展するシナリオも想定している。量子コンピュータの社会実装は案外近いかも知れない。ハードウェアの開発動向を注視しておく、量子コンピュータがどのようなものか今から触れて親しんでおくなど、今後起こり得るパラダイムシフトに対応できるように備えておくことが必要ではないか。

-

*1量子コンピュータでは数多くの解の候補の中から正解である確率が高いものを選ぶため、「確からしい解」という表現となっている。

-

*2様々な制約の下で多くの選択肢の中から、ある指標(価値)を最も良くする変数の値(組み合わせ)を求めるもの。「複数の決められた地点を1度ずつ訪問して出発点に戻るときにどのようなルートを辿れば移動距離が最小になるのか」といった巡回セールスマン問題が有名。

-

*3D-wave “QUANTUM IN PRODUCTION:OPTIMIZING E-COMMERCE LOGISTICS”

https://www.dwavesys.com/media/2sof3qhz/the-pattison-food-group_case_story_v8.pdf(PDF/581KB) -

*4量子力学にもとづく計算モデルを用いて材料を構成する電子の挙動を調べる理論手法。電子に関連する材料の様々な特性や現象を明らかにすることができる。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp