2024年6月21日に内閣府から令和6年版の交通安全白書が公開された。前年と比べると、交通事故発生件数は307,930件となり、7,091件の増加、負傷者数は365,595人と、8,994人の増加となり、両者とも2004年以来19年ぶりの増加となった。また、死者数も2,678人と、68人の増加となり、2015年以来8年ぶりの増加となった*1。

その要因としては、新型コロナウィルスの5類移行に伴う活動活発化や、高齢運転者の事故増加等、様々な要因が分析されているが、2025年までに交通事故死者数を2,000人以下にすることを目標とする我が国においては厳しい数字を突き付けられたといえる。

少子高齢化・人口減少が進む中でも、自動車保有台数は年々増加を続けており、2024年時点で約8,256万台に上る*2。免許保有者については、人口トレンドに伴って減少傾向にあるものの2023年は増加する*3など、地域差はありつつも、交通社会における自動車の位置づけが高まるモータリゼーションは年々進んでいる。モータリゼーションが進む中においてもなお、交通事故死者数が大きく増えていかないのは、技術進展に伴って、車両自体も進化しており、様々な運転支援技術・予防安全技術が開発され、また義務化や保険上の優遇措置等もあってその普及自体も着々と進み、技術開発もこれまでの交通事故低減には大きな貢献があったものと考えられる。しかしながら、この技術進展だけに頼っていては、交通事故死者数をこれ以上大きく減らすことはできないのではないか。

では、どのようにすれば、交通事故死者数を減らすことができるのだろうか。

そこで本稿では、より安全な交通社会の実現のための一つの手段として、データを活用したまちづくり施策に焦点を当て、データ活用の方向性と考慮すべき事項を考察する。

交通実態を示すデータはあるが使われていない

自治体等が交通事故に対する施策を検討するためには、まずは、交通事故の要因やリスクとなっている交通実態の把握が必要である。

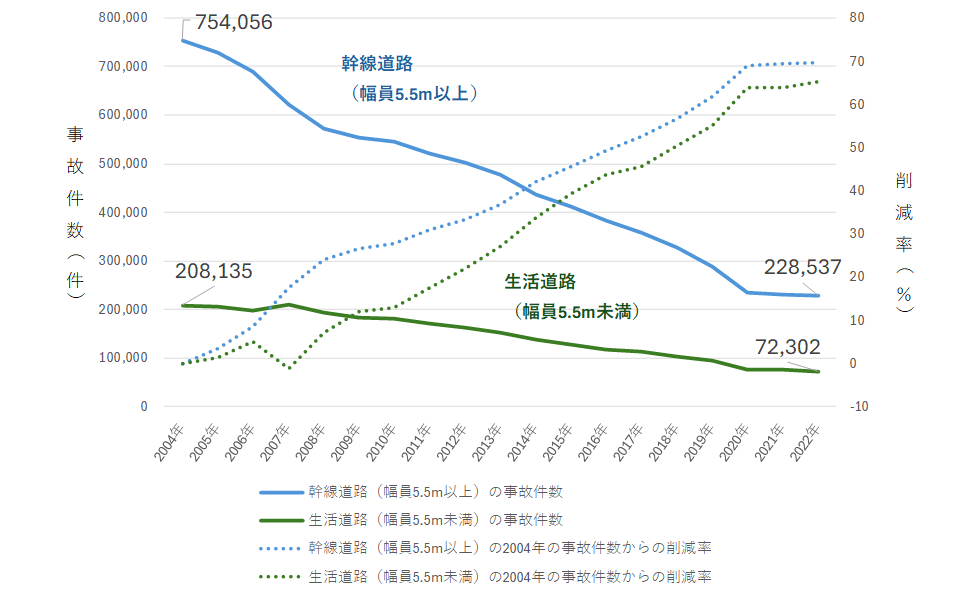

例えば、交通事故の内訳として、警察庁の交通統計及び交通事故統計年報を見ると、道路のうち、幹線道路(車道幅員5.5m以上)と生活道路(車道幅員5.5m未満)を比較した場合、割合としては幹線道路のほうが事故件数は高いが(2023年時点で幹線道路が約22万件、生活道路が約7万件)、過去からの事故件数の傾向を見ると生活道路の事故削減率が低く、幹線道路のほうが高いことが示されている(下図)。

図 道路種別の交通事故件数

(出典)警察庁「交通統計」、「交通事故統計年報」を元にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

統計情報では、交通事故の概略をつかむことはできるが、さらに効果的な施策を検討するためには、潜在的な要因やリスクを明らかにする必要がある。その方法として、車両の流れを示すデータの活用が挙げられる。

その一つのデータは、国土交通省で普及を進めるETC2.0車載器から取得する車両データである(以下、ETC2.0プローブデータと呼ぶ)。ETC2.0プローブデータは、道路ごとの車両の速度情報や交通量、急減速の発生地点等が含まれている。

また、車両の流れを示すデータは、ETC2.0プローブデータだけでなく、トヨタ自動車や本田技研工業、日産自動車、日野自動車等の自動車メーカーがカーナビゲーションシステム等を通じて収集・蓄積した情報を提供している(以下、民間プローブデータと呼ぶ)。民間プローブデータは、ETC2.0プローブデータでは見えない、ETC2.0車載器を搭載していない車両からのより詳細な走行状況が含まれている。

さらに、車両に設置されたドライブレコーダーのデータについても、ドライブレコーダーメーカーや、ドライブレコーダーを用いたサービス等を提供する損保会社等から情報が提供されている(以下、ドラレコデータと呼ぶ)。ドラレコデータは、ドラレコ内のセンサから取得する加速度や速度等といった情報だけでなく、カメラによる車外の映像も含まれている。

これらは、自動車に係る交通の実態を示す代表的なデータの一例であり、下表に示すとおりスマートフォンのアプリケーションや携帯電話基地局、Wi-Fi等から取得できる人の流れを示すデータ等も含めて、様々なデータで潜在的な要因やリスクを示す交通実態を把握することが可能である。

表 交通実態を把握するデータの一例

| 分類 | 項目 | 概要 |

|---|---|---|

| 統計情報 | 人口情報 | エリア内の人口(年齢別含めて)等を示す情報 |

| 移動に関する情報 (パーソントリップ調査) |

人がどのような目的で、どこから、どこへ、どのような時間帯に移動したのか等を示す情報 | |

| 全国道路・街路交通情勢調査 (交通量調査) |

全国の道路状況及びそれに対する交通量等を示す情報 | |

| 全国道路・街路交通情勢調査 (自動車起終点調査) |

全国の道路状況及びそれに対する自動車運行の出発地・目的地等を示す情報 | |

| 車の流れを示すデータ | ETC2.0プローブデータ | ETC2.0を搭載した自動車等の速度や、交通量等に関する情報 |

| 民間プローブデータ | 自動車OEMのテレマティクスサービス等から取得した自動車などの速度や交通量に関する情報 | |

| ドラレコデータ | 損害保険会社、レンタカー会社等が契約者等に設置したドライブレコーダーから取得した加速度、速度等のデータを元にした車流に関する情報や、映像 | |

| 人の流れを示すデータ | 人流情報 (携帯電話基地局データ) |

携帯電話キャリアが収集する基地局との更新履歴を用いた人の動態情報 |

| 人流情報 (Wi-Fiアクセスポイントデータ) |

Wi-Fi等のアクセスポイントと更新した履歴を用いた人の動態情報 | |

| 人流情報 (アプリ利用履歴・GPSデータ) |

スマートフォンアプリケーション実行時の位置情報等を活用した人の動態情報 |

このように、確かにデータは存在しており、データを活用すれば交通実態を把握でき、それに応じた対策・施策を実行できる。しかし、必ずしも現状においては、データを活用して交通実態を詳細に把握している例はあまり多くはなく、データは使わずに、自治体の職員や外部に委託された調査員等が現場に行き、道路毎の交通量や通過車両の速度の確認を行う等の人手による確認の大部分が残っている。すなわち、交通実態を把握できる手段はあるが、その手段が使われていない(この理由は後段の考慮すべき事項において説明する)。

どのような交通安全施策を打てばよいのか

現状からさらに事故を削減し、より安全な交通社会を実現していくためには、これまでの施策の積み上げに加え、より一層まちづくりにおける交通安全の位置づけを高めていくことが重要である。

例えば、生活道路に対する交通安全施策の代表的なものは、「ゾーン30(2011年~)」や「ゾーン30プラス(2021年~)」に係る取り組みである。「ゾーン30」は最高速度30km/hとする区域規制を行うものであるが、その区域規制に物理的なデバイスを適切に組み合わせたものが「ゾーン30プラス」である。物理的なデバイスとは、車両の進入自体を抑制するライジングポラード(自動で昇降する車止めのポールのこと)のような道路設備や、構造的に速度を出しにくくするハンプ(路面に設けられた凸状のもので、通過の際に上下振動が生じる)や、狭さく、スラローム、スムーズ横断歩道等がある。この点、生活道路については、法定速度を一律30km/hに引き下げる道路交通法施行令が閣議決定されており、2026年9月1日から施行開始が予定されている。今後は、制限速度を下げるだけでなく、どのように効果的に速度規制以外の対策として、物理的デバイス等を設置するかが重要になる。ただし、この対策は、如何に自動車を使いにくくするかということに他ならない。

制限速度を下げ、物理的デバイス等で走りにくくすることは、自動車だけの視点でみれば、不便になる。単にこのような施策を打つだけでは、交通自体の利便性も低くなり、まち自体の住みやすさも低下してしまう。そのため、ただ道路における交通安全施策を打てばよいのではなく、まちとしての住みやすさは維持しつつ、より安全なまちづくりができるかどうかを考えなくてはならない。

この点、一つの方法として、データに基づいて、交通の役割分担を行い、適切に運用していく方法が考えられる。人口減少・人手不足等の課題を抱える我が国において、交通の役割分担を行うためには、まちにおける交通実態や、地域における移動需要を把握した上で、地域におけるリソース(車両やドライバー等)に応じた適切な配置が必要であり、その配置を行ううえでもデータによる現状把握が重要となる。

市を跨ぐ移動や県内での移動等の中距離の移動については、一定程度の輸送能力がある公共交通を充実させることで、自家用車による移動から公共交通を利用した移動に行動変容を促していくこともそのうちの一つの手段である。極論で考えれば、自家用車で移動するよりも、公共交通によって移動したほうが便利と思えれば、自家用車から公共交通への一定の行動変容も促すことができる。また、短距離の移動については、自家用車での移動も引き続き行えるようにしつつ、事故危険エリア等に係る情報提供を行う等によって安全な移動を行えるようにする。各地域が、このような施策すべてをデータに基づいて検討することによって、より安全な交通社会の実現に繋がる。

データに基づいて効率的に交通社会を見直していく

より安全な交通社会の実現に向けては、データを活用して地域における交通実態を把握し、移動需要を鑑みた上で、適切な交通の役割分担と、交通安全施策を実行していくことが重要となるが、筆者は、以下の2つの大きな考慮すべき事項が決まらないため、その実践に多くの時間を要しているのではないかと考察する。

各地域は、まず、①データ活用を牽引する担い手を探り、その担い手を中心に、②必要なデータの収集や活用に向けた調整を推進し、実践を通じてデータ活用の価値を具体化した上で、データに基づいて効率的に交通社会を見直していくことが重要である。

考慮事項①データ活用や施策実行等を担う担い手を決める

実証実験段階では、国や自治体等からの予算に基づいて、地域のシステムベンダーやコンサルティング会社等の民間企業が主導して事業を進めるが、予め導入・実装段階における担い手やエコシステムを検討していないと、予算がなくなったことに伴って、主導役を失い、取り組みが先に進まなくなる。将来ビジョン検討や施策実行にあたっては、その推進を取り組む担い手が自分ゴトとして主導し、その担い手のもとで推進していく体制を組むことが必要ではないか。一方で、市町村によっては、そのような担い手となり得る候補がいないことも想定されることから、隣接する市町村などで、担い手自体の連携も視野に入れることの調整も必要になるだろう。担い手は、自治体や民間企業に限らず、各地域の状況に応じて協議会や公社等も想定される。

考慮事項②データ等に対する投資対効果を、実践を通じて明確化し、推進する

交通実態を把握するデータ等の取り扱いには、その取得にあたる投資やデータ購入・分析などに伴うコストを要するが、データの活用方法や価値等が分からず、投資及びコスト負担に踏み切れない場合が多く、それでは効率的・効果的な施策検討は行えない。明らかにしたい交通実態や施策によって期待する効果を明確にしたうえで、まずはデータを活用した施策検討を実践し、その価値を具体化することが必要である。この価値の具体化は、各地域が費用負担するだけでなく、データを提供する側から、データがもたらす効果や活用事例等を示すことも含まれる。

当然ながら、データだけですべてが解決できるものではなく、施策の実行等においては人手により介入・判断・調整が必要である上に、仮にデータに基づいて施策を検討したとしても、危険だから対策するといった対処療法的な施策では、いたちごっこになってしまい大きな変化は期待できない。例えば、「より安全な交通社会の実現」という目指すべき姿を共有した上で、地域住民や地域の関係者等がどのようなまちにしたいのかという将来ビジョンを設定し、そのビジョンに向けて、地域の関係者が取り組みを進められる羅針盤を得ることがあらゆる施策実行の基礎になる。

交通に係る地域課題は、我が国において待ったなしの課題であり、将来ビジョンを見据え、データに基づいた効率的な実践によって、早期に交通社会を見直していくことが重要である。

データに基づく効率的な実践を行うことで、これまでよりも早く目に見える形でまちが変わり、ひいては交通事故が削減され、より安全な交通社会を早期に実現できるはずである。

-

*1

-

*2一般財団法人自動車検査登録情報協会:自動車保有台数の推移

https://www.airia.or.jp/publish/file/hoyuudaisuusuii06.pdf(PDF/457KB) -

*3

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp