はじめに

2023年9月1日、10万人以上の死者・行方不明者が発生した関東大震災から100年の節目を迎えた。震災発生日の9月1日は「防災の日」と定められ、日頃の防災対策を改めて考える日とされている。災害の報道がなされると全国的に防災意識が高まり、災害関連グッズが店頭からなくなることがたびたびあるが、喉元過ぎれば熱さを忘れるといわれるように、時間が経つにつれ危機意識は薄らいでしまうものである。しかし、依然として日本には巨大な災害リスクが存在する。たとえば、30年以内に70~80%、50年以内には90%以上の確率で発生すると推定されている南海トラフ巨大地震では、30都道府県で最大32万人の死者が想定されている*1。この節目に、今一度、自身の災害対策について考えてみてはいかがだろうか。

かくいう筆者も、数年前までは災害に対する備えを十分に行えていなかった。2018年に発生した北海道胆振東部地震を経験した際には、ブラックアウト(大規模停電)に伴う電波基地局の停波により、スマートフォンでの通信が行えなくなった。情報収集をSNS等のインターネットに頼っていた筆者は、画面に表示される「圏外」の文字に非常に心細い思いをしたことを記憶している。

発災時に身を守るにあたり、被害状況や避難指示等の災害情報*2を収集することは大変重要である。しかし、電力・通信インフラが断絶する可能性がある中で、それらに依存した備えを行うことは危険を伴う。

過去の災害に伴う停電の被害

災害による停電の発生数は、台風や豪雨の頻発化・激甚化に伴い増加している。また、通信インフラは電力インフラに依存していることや、通信設備の損傷、アクセス集中により、通信障害が発生することが多い。下表の通り、近年においても多くの被害が発生している。

また、災害に起因するものではないが、2022年7月にはKDDIにおいて最大3915万回線に影響する大規模通信障害、同年12月にはNTTドコモにおいても約311万人に影響する通信障害が発生した。通信障害の可能性は災害時に限らず身の回りに潜んでいる。

災害時には被災地域周辺から電源供給等の支援が行われるが、必ずしもその支援が有効となるとは限らない。2019年に関東地方において台風15号による停電が発生した際には、中部電力や関西電力等により移動電源車が派遣されたが、倒木による道路の寸断などにより移動電源車を活用できなかった事例も存在する。

南海トラフ巨大地震においては広域にわたって甚大な被害が想定されているため、周辺地域からの協力を十分に得ることができず、電力・通信インフラが長期間停止する可能性がある。

災害に伴う停電・通信障害の発生事例

| 災害種別 | 年月 | 名称 | 被害 | 主な停電発生地域 |

|---|---|---|---|---|

| 台風 | 2018年9月 | 台風21号 | 最大約240万戸停電 一部地域で通信障害 |

近畿地方 |

| 地震 | 2018年9月 | 北海道胆振東部地震 | 最大約295万戸停電 北海道エリアにて通信障害 |

北海道地方 |

| 台風 | 2019年9月 | 令和元年房総半島台風 (台風15号) |

最大約93万戸停電 一部地域で通信障害 |

関東地方 |

| 台風 | 2019年10月 | 令和元年東日本台風 (台風19号) |

最大約52万戸が停電 一部地域で通信障害 |

東北地方 関東甲信越地方 |

| 地震 | 2021年2月 | 福島県沖地震 | 最大約95万戸で停電 一部地域で通信障害 |

東北地方 |

| 地震 | 2022年3月 | 福島県沖地震 | 最大約226万戸で停電 宮城県、福島県を中心に 通信障害 |

東北地方 関東地方 |

出所:各種資料より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

電力・通信を活用した災害情報収集を前提とすることへの懸念

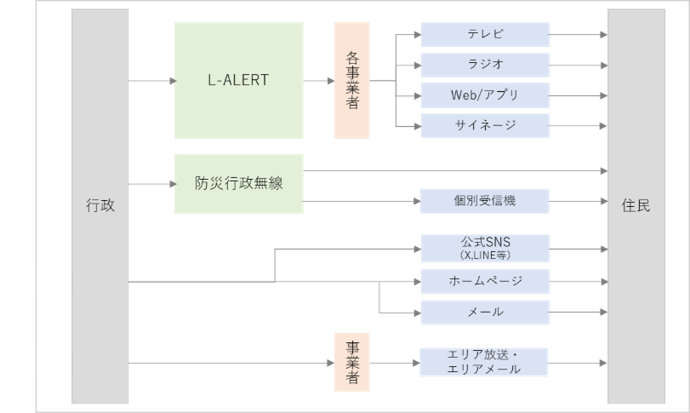

発災後に、行政から発信される被害状況や避難指示等の災害情報を住民が収集する手段は、下図のように多様であるが、状況によっては必ずしも全てが有効な手段となるわけではない。

たとえば、「Lアラート(災害情報共有システム)」*3」の情報を配信するテレビやアプリ、各自治体が運営する公式SNSを通じた情報収集は、情報伝達経路の全ての主体が電力・通信を利用できる場合にのみ有効となるものである。

また、防災行政無線においても、2011年に発生した東日本大震災においては地震や津波により設備が破損、あるいは長時間の停電が発生したことにより不通となった事例も存在する。さらに、維持費等の観点から、防災行政無線を廃止する自治体も出てきている。

発災後に、電力・通信を活用した災害情報収集手段を失う可能性がわずかでも存在する現状においては、それらの手段を前提とせず、発災前に自身に災害情報を「蓄積」することが重要である。

住民の災害情報収集手段

出所:各種資料より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

デジタルを活用した災害情報「蓄積」のすゝめ

発災後に、電力・通信を活用した災害情報収集手段を失う可能性について述べた。しかし、いつどこで発生するかわからない災害に対して、発災前に災害情報の収集を行うことはハードルが高いことであるかもしれない。

そこで、電力・通信を利用可能な今、気軽に幅広い情報を得ることができる「デジタル」を活用した災害情報の収集について、「知る」「想像する」「収集する」の3ステップに沿って紹介したい。そしてこれらの過程を経ることで、自身の知識・体験として災害情報を「蓄積」することが重要である。

「知る」

まずは、自宅や会社など、自身の身の回りや日常生活に潜む災害リスクを「知る」ことである。災害リスクを確認する最も簡単な手段の1つとして「ハザードマップ」がある。自治体等から紙媒体での配布もされているが、通勤途中などにスマートフォンで確認することもできる。たとえば、国土交通省がWeb上で提供している「重ねるハザードマップ」では、地理情報システム(GIS)の技術が活用されており、住所を入力するだけで洪水や津波、土砂災害などのリスクを具体的な数値によって確認することができる。自宅周辺のみならず、勤務先や普段よく訪れる商業施設の災害リスクについても気軽に確認することができる。

「東京スカイツリー」地点の災害リスク検索の結果

出所:ハザードマップポータルサイト「重ねるハザードマップ」

「想像する」

次に災害時の状況を「想像する」ことである。たとえば、ハザードマップで洪水のリスクが「0.5m~3.0m」であると理解するだけでは十分ではない。それがどの程度の危険性を伴うものであるか、具体的に想像することが重要である。想像を手助けする手段を、ここでは2つ紹介する。1つは、AR(拡張現実)である。洪水や土砂災害の発生時に今いる場所がどのような状況になるかを、スマートフォンアプリを用いてARで疑似的に体験することができる。もう1つは、動画共有サイトである。地震や停電が発生した後の状況を再現したさまざまな映像が共有されているため、それらを視聴することで自身が実際に経験したことのない災害への想像を膨らませることができる。どちらも無料で提供されているものが多いため、自宅で気軽に体験することができる。

「収集する」

最後に「収集する」ことである。前述までのステップを踏むことで、自身の周囲に潜む災害リスクを知り、想像することができただろう。そこで、危険が迫った場合に自身が取るべき行動の材料となる避難場所や避難ルートなどの情報を収集したい。一口に「災害」といっても洪水や地震、津波などのさまざまな種類があり、それぞれ異なる避難所や避難場所が指定されている場合もある。また、「避難」は必ずしもそれらの場所への移動を示すものではなく、災害リスクが小さい場合には自宅にとどまることや、親戚・知人宅などへ移動することも避難のひとつである。そのため、災害ごとに異なる状況を検討することが必要である。

避難ルートについては、ハザードマップ等をもとに各災害時に避難すべき場所を確認したうえで、自宅や会社からのルートを確認することが望ましい。また、建物の倒壊や土砂崩れなどの影響で道が寸断される可能性から、複数ルートを確認できるとよいだろう。地図アプリで最短経路を確認するほか、自力で避難する場所に向かえるように実際に歩いてみることや、ストリートビューで疑似的に歩いてみることも有効であろう。

むすび

電力・通信を活用した災害情報収集手段の存在は非常に頼もしいものであるが、災害時には手段が失われる可能性があることから、発災前に災害情報を収集し、蓄積することが重要である。

発災時に最後に頼れるものは、電力・通信ではなく、自身の「防災力」である。事前に行う災害情報の蓄積のほか、水や食料の備蓄、家具の転倒防止など、防災力を高める方法には枚挙にいとまがない。そのため、まずは簡単にできるところから徐々に行えるとよい。

また、これは個人の話にとどまらず、企業においても同様である。災害時において停電や通信障害が発生する可能性を想定し、発災前に企業としての防災力を高めることが重要である。この手段の1つとして、さまざまな可能性を想定したBCP(事業継続計画)を強化・策定することが挙げられる。

個人と企業それぞれが防災力を高めることで、発災後の被害を抑えることができ、その余力を用いることで復旧・復興までの時間を少しでも短くすることができる。関東大震災から100年を迎えた今、電力・通信の弱点を理解したうえで、それらを活用した災害への備えを行うことが求められているのではないだろうか。

-

*1中央防災会議 防災対策推進検討会議 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ「南海トラフ巨大地震の被害想定について(第一次報告)」(2012年8月29日)

なお、中央防災会議では、制定から10年が経過することから被害想定や基本計画の見直しに向けた動きが見られる。 -

*2発災後に得られる被害状況や避難指示等の情報のみではなく、発災前に得られる災害リスクや避難先の情報も含むものである。

-

*3

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp