「小回り」変革が呼び起こすデジタル業務改革の新たな可能性 生成AIがもたらす、個人が業務を変革する時代の幕開け

2023年10月31日

デジタルコンサルティング部

木村 俊介

昨今、生成AIに関しては、新たな技術開発や活用事例などが盛んに報じられており、そうしたニュースを聞かない日がないほどである。企業の経営者やDXを担う担当者の中には、ニュースを耳にし、自社での活用可能性を模索している方も多いことだろう。一方で、ChatGPT等の生成AIツールに対して、そもそも得体が知れない、あるいは導入効果がイメージしにくいなど、不安の声が漏れ聞こえてきていることも事実である。

そこで本稿では、それら生成AIツールの特徴を改めて見直したうえで、この新たな技術に導かれる業務変革の形とはどのようなものか、また、企業はどのようなことに注意して活用に取り組むとよいか、という点について考察する。

生成AIツールの特徴

ChatGPTに代表される生成AIツールは、従来のITツールと比較して知識がないユーザーにも使いやすいなど、さまざまな特長を備えている。中でも際立った特徴といえるのが、同一のプログラムで、細かいカスタマイズや環境設定がなくとも、使い方の工夫で多様な業務において、大幅な生産性の向上をもたらすことができる汎用性の高さである。実際、ChatGPTの活用が期待される場面例は、「記事や論文の要約」「プログラムを生成し実績データを分析」「英文メールを書く」など幅広い。

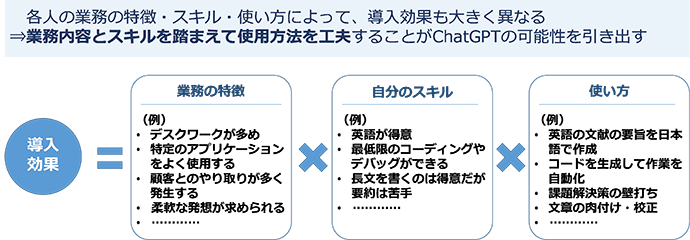

たとえ同一部署であっても、業務の内容は人によって少しずつ異なり、語学やプログラミング、文章作成などの各自が持ち合わせるスキルも一様ではないだろう。生成AIツールは、そうした業務の特徴に合わせ、また、各自の備えるスキルも活用しながら、個々人が最適な使い方を見出すことで、大幅な生産性の向上を実現できるのである。

裏返せば、生成AIツールが持つ業務変革の可能性は、会社がツールを導入して社内に配布するだけでは十分に引き出せないということでもある。たとえば、一般的なソフトウェアや企業の基幹システム、あるいは資材運搬ロボットなど、多くのITツールやソリューションは、ある程度目的や使用方法を想定したうえで設計されている。そのため、会社が導入し、社員が使用方法に沿って使用することで、確実に一定の効果を発揮することができる。それに対し、生成AIツールは、社員一人ひとりが自らの業務やスキルを見つめ直し、使い方を工夫することで初めて真価が発揮される。

一人ひとりの導入効果を左右する多様な要素

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

生成AIの導く業務変革のかたちとは

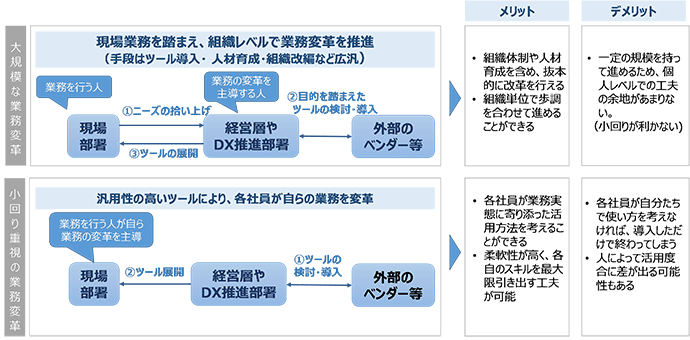

上で述べたChatGPTの特徴を「業務の変革」という観点から捉え直すと、 ChatGPTは組織単位で行う大規模な改革よりも、むしろ個人単位で行う「小回りの利く」改革の効果を飛躍的に向上させるツールであるといえる。

一般的なITツールは、十分に社内でのニーズや効果を見極めたうえで、一定の規模を持って導入されることが多い。また、近年ではそうしたシステムの導入は、組織自体の仕組みや人事・教育体制等の改革とも歩調を合わせ、企業のビジネスモデルそのものを含めた、業務プロセスを抜本的に変革する「デジタルトランスフォーメーション(DX)」の一環として位置付けられ、進められることも多い。

しかし、ChatGPT等のツールが秘める汎用性が最も発揮される舞台は、そうした大規模な業務変革というより、むしろ各個人が自らの業務とスキルを見直し、改善させる個人単位での変革である。生成AIの躍進により、組織レベルでは考慮が難しかった個人ごとの業務の違いや個々のスキルにまで焦点を当てた柔軟な業務変革が実現し、大がかりな取り組みでは指の間から零れ落ちてしまう「痒いところ」に手を届かせることが可能になった。

もちろん、そうした小回り重視の業務変革の効果が増したからといって、会社として大規模に進めるDXの意義が低下するわけではない。いかに生成AIの効果が大きいとはいえ、各個人が自分の業務を改善するだけでは個別最適でしかない。大きな視野で進む組織レベルのDXと、ChatGPT等による個人レベルでの業務変革の双方が進むことではじめて、互いに足りない部分を補完しながら、より効果的に業務変革を遂行することにつながるだろう。

業務変革の2つのかたち

※なお、業務変革の進め方は各社さまざまであり、上図は典型的な進め方の一例を示したものである。

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

生成AIによる業務変革推進のポイント

それでは、ChatGPT等の生成AIツールを用いた小回り重視の業務変革が、期待した通りに社内に行き渡り、効果を発揮するためにはどのような点に留意が必要だろうか。

まず重要になるのは、各社員に対して自らの業務とスキルを見つめ直し、ツールの使い方を工夫しながら業務改善に取り組むことを意識付けることだろう。生成AIツールは、業務の大幅な改善につながる可能性がある一方で、試行錯誤しながら有効なプロンプトの書き方を見つけ、場合によっては自分の業務手順や使用しているフォーマットを変更するなど、使いこなすために一定の労力が求められる。そのため、一度ツール導入や配布を行ったからといって、すぐさま活用が盛り上がるとは考えにくく、継続的に社内の啓発に取り組むことが求められる。

ほかにも、生成AIツールを活用した新たな業務のあり方に合わせた、組織の仕組みや制度のアップデートという視点も必要となるだろう。たとえば、各個人が試行錯誤の末見出したユースケースや留意点、プロンプト例などのナレッジが、組織内で共有されるための仕組みやインセンティブ設計が今まで以上に重要になると考えられる。また、今後生成AIツールの活用により、飛躍的に生産性を上げる社員や、急速な成長を見せる社員が現れることも想定されるところ、評価者側も同じように高いスピード感を持って個々の取り組みや成長を評価し、さらなる活躍の場を提供できる枠組みがあれば、企業全体の成長を加速させることにつながるだろう。

生成AI時代における業務変革の成否は、社員一人ひとりが変革の「主役」としての意識を持つことができるか、また、企業としてそうした意識を根付かせ、変革を促す仕組みを用意することができるか、という点にかかっている。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp