「過去—現在—未来で考える日本の人事」は、人事領域の様々なトピックについて、現在の実情を捉え、歴史的背景や将来予測から未来のあり方を問うシリーズ連載企画である。

本稿はその第2回。日本の労働組合について、現在地を整理しつつ、未来においてどうあるべきか、一考察をお届けする。

この賃上げ、だれのおかげ?

3.58%、5.17%、5.40%。2023年以降3年間における春闘の賃上げ率の結果*1は、働く人々の期待を膨らませ、経営者を焦らせ、労働組合を安堵させている。

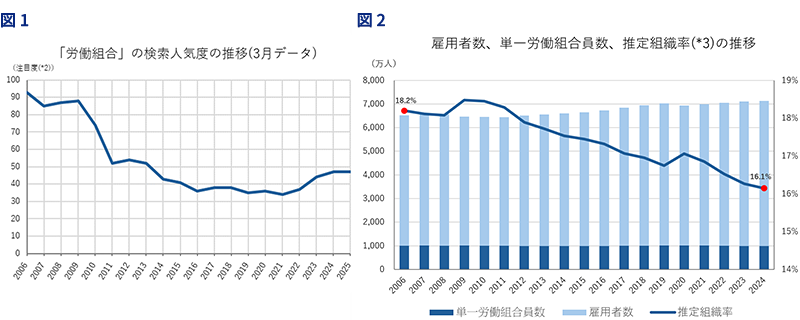

さて、組合要求とそれに対する各企業の回答結果が連日ニュースで取り上げられているため、「労働組合」という言葉自体の露出は増えているように感じられる。実際に、Google トレンド*2で検索動向を調べてみると、春闘が本格化する3月において、ここ3年間は相対的な注目度が高まっている。

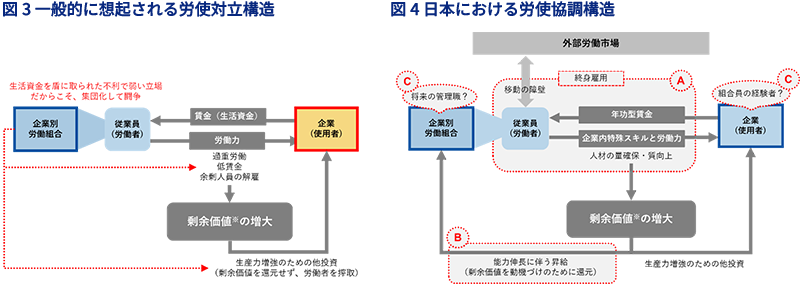

ただし、20年前と比べると、その注目度は半減している(図1)。そして、そんな世間の関心と連動するように、組合組織率*3は、今や16.1%にまで下がってしまっており(図2)、戦後最大だった1949年の組織率55.8%からは下降の一途を辿っている*4。厚労省の調査では、組合に加入しない理由として、「加入するメリットが見出せないから」「労働組合や組合活動に興味がないから」という回答が約75%を占めており*5、昨今、労働組合の存在感が発揮されなくなっている、というのは間違いなさそうである。

図1:Googleトレンドを用いてみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

図2:厚生労働省「労働組合基礎調査」よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

これら事実を踏まえると、23年以降の賃上げに対する見方も変わってくる。この賃上げは、物価上昇やそれに伴う政府の賃上げ方針があったから、少子化で優秀人材の獲得競争が激化したから、人的資本投資に対する株主期待が高まったから、だから実現したものなのではないか。

現に、23年、24年の春闘は、「満額”超え”回答」もしばしばで、交渉のゴールであるはずの組合要求が、単なるベンチマークにしかなっていない様子も見られた。また、実質賃金プラスの定着は依然として課題だが、その主たる要因は、中小企業や非正規雇用労働者の賃上げが追い付いていないことで説明されている。24年の連合発表の賃上げ率は5%である一方で、政府統計では2%と乖離がある状態であり、賃上げが波及していない層があることは明らかだ。*6

つまり、昨今の賃上げは、「組合による闘いの結果」という側面以上に、企業が対応しなければならない外的な圧力の影響や、大企業・正社員以外を後手に回している実情が目立ってはいないだろうか。

日本の労働組合はどういった存在か?

上述の通り、労働組合の現在地はあまり芳しい状態とはいえない。未来にわたって労働組合が存在感を発揮するには、今のあり方を見直してみる必要があるだろう。

この点を考えるため、まずは日本の労働組合の特徴である、①企業別労働組合、②労使協調路線、の2点を整理しておきたい。

① 企業別労働組合がメインであること

この点は、日本的経営の三種の神器ともいわれ、ご存じの方も多いだろう。欧米では、労働者が企業を横断した特定の職業/産業ごとに集団化する「産業別労働組合」が主流だ。一方、日本では、一部大きな産業別労働組合はあるものの、企業を単位として結成される「企業別労働組合」がメインとなっているのが特徴である。

日本でも、戦前には職業別組合の形成を志されていた時期はあった。しかし、戦時中は国の弾圧を受けて解散させられたり、逆に、戦後は急速な結成推進の施策を受けて事業所単位での労働組合が急増したりと、大きく時代に左右されてきた。その結果として、産業別よりもすぐ結集でき、目下の労働問題にいち早く対応できる企業別が、戦後以降は主流になってきたと考えられる*7。

また、企業別労働組合は、いわゆる高卒中心のブルーカラー(技能系)と大卒中心のホワイトカラー(管理事務系)とが一緒になって所属している「工職混交」、という特殊性がある。同じ職場で働くメンバー全員に開かれた組織であるがゆえに、企業内で職種間の賃金格差の是正に向けた動きが生じ、今の形態に至ったと考えられている。

② 企業別労働組合が労使協調路線をとっていること

元々の労働組合は、使用者と比べて立場の弱い労働者が、使用者からの搾取を退けるために集団化して対立するところにルーツがある(図3)。一方で、現在、日本の多くの企業別労働組合は、企業との共存共栄を前提とした協力関係を維持している。では、なぜ日本で労使協調路線が主流となったのか。これについては、以下のA・B・Cによって簡易的に説明されると考えている(図4)。

A:年功型賃金によって生じる終身雇用の慣行

新卒入社した企業で、定期異動やOJTに身を任せながら、年齢に応じて上がる賃金をもらっていると、気づけば“その企業でしか通じない能力を身に着けた、それなりに給料がある人”になる。これにより成立した外部労働市場との分断が、終身雇用の慣行を生み出し、従業員の中に、「企業に貢献して一緒に成長しよう」という企業への忠誠心や共存共栄の意識を醸成する。

B:企業内特殊スキルの伸長に対する動機づけ

企業は、生産性向上のために従業員の企業内特殊スキルを引き上げる必要がある。そしてそのために、能力伸長に対する金銭的なインセンティブを設ける。これが、職能給や、評価に応じたその昇給である。外部労働市場と分断された終身雇用下では、従業員は自身の価値を、企業内相対的な地位や昇給度合いのみで測ることとなる。この結果、企業への対抗意識よりも、従業員間での競争意識が優先されていく。

C:「組合経験済み経営者」と「経営者予備軍の組合員」

①に記載の通り、企業別労働組合は、ホワイトカラーを含んだ工職混交だ。したがって、必然的に管理職や経営者が組合員を経験してきている確率は高い。また、運用において、組合経験を管理職昇進の登竜門に位置づけている企業も少なくない。こうした中では、労使が相互に企業成長を目指す協力関係が作られやすい。

※「剰余価値」とは、生産過程で生み出された、投入する労働力(賃金)以上の価値のこと。言い換えると、増大させるほど人件費の費用対効果が高まるイメージである。

みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

これまでのあり方が今に与えている影響

上述の特徴は、必ずしも悪いものではない。むしろ、過去においては、各企業の事情に寄り添いながら、労使ともに健全な関係性を築いていくにあたって必要なあり方だったと考える。しかし、現状に目を向けるとどうだろうか。

企業別労働組合(前章①)は、従業員数が少ない中小企業や、従業員間の団結力が弱い非正規雇用を保護しきれない、という弱点を有している。しかし、今や働く人の3人に1人は非正規雇用者だ。また、世の中の過半数が従業員1,000人未満の中小企業に勤めている。冒頭に指摘した組合の組織率低下は、ここに大きく起因しており、日本の多くの労働者のニーズを満たせていないことは、今の組合のあり方における明確な課題と言えるだろう。

また、労使協調路線(前章②)は、高度経済成長期という、企業が容易に賃金交渉に応えられる時代にあっては、労使の健全な対立による共存共栄が築けていた。しかし、バブル崩壊後の不況が続いた30年間は、「雇用か賃上げか」を迫られる時代であった。協力関係のままでは、組合が「雇用も賃上げも」勝ち取るような価値発揮をすることは難しい。そんな中、上述の通り、協調路線が固定的な構造として根付いていたことで、各企業の組合は必要なタイミングですら貪欲になりにくくなってしまった。これが、一部では「第二人事部」や「御用組合」と呼ばれるまでに存在意義を縮小させた一因ではないだろうか。

さまよえる労働組合のゆくえ

ここまで、日本の労働組合の特徴を整理した上で、今のあり方が存在価値を見出しにくくしている可能性を考察してきた。それでは、未来の労働組合はどうあるべきだろうか。

未来に待ち受ける変化の中で、初任給高騰やジョブ型雇用への移行により、終身雇用の前提が崩れ、労働市場の人材流動性が高まっていく、という趨勢は無視できない。なぜなら、これらは、前々章で解説した、労使協調路線を形成するA・Bの要因を失わせることを意味するからだ。将来的に、従業員は、他の企業との間でも自身の価値を測れるようになり、少子化による人材不足も相まって、企業に対する“個”としての交渉力が強まっていくだろう。また、転職市場の活発化で、一つの企業に中長期的に貢献する、という忠誠心は失われていくことが想定される。

こうした変化においても日本の労働組合が価値を発揮していくには、①産業別労働組合の活性化と、②”真の”労使協調の実現が大切になると考える。

① 産業別労働組合の活性化に未来を求める

ジョブ型雇用が主流となり、終身雇用の前提が崩れると、人材流動化とともに、職種ごとに賃金相場が形成されていくため、ごく自然な流れとして、産業別労働組合が価値を発揮しやすくなると考えられる。産業別労働組合は、こうした外部環境を追い風にして組織拡大を目指すことが重要だろう。

そうすれば、中小企業や非正規雇用等の末組織労働者を含めた、最大公約数的な労働条件の改善、賃金の引上げが推進しやすくなる。今取りこぼされている多くの労働者のニーズを満たすことが可能となり、組合という組織が存在感を取り戻すことに繋がるのではないだろうか。

② 企業別労働組合の “真の”労使協調に未来を求める

企業別労働組合も、今のあり方を見直す必要はある。先行きの見えない時代、産業別では対応しきれない各企業の労働条件に目を光らせる存在は必要だ。また、人事部がHRBP*8と呼ばれ、経営パートナー的な役割が求められる中、人事部以外で個人の悩みを受け止める拠り所の機能も無視できない。したがって、これまで以上に、従業員個々人に寄り添った丁寧な対話や、詳細な情報発信は重要になるだろう。

加えて、特に主張したいのは、企業経営に対する監視役、批評役としての役割だ。冒頭に述べたように、昨今の賃上げは企業に対する外的な圧力の影響が大きかった。しかし、こうした賃上げは、それを受け止められる経営体力や、必要な構造改革が伴わなければ、長期的には続かない。また、賃金を優先した結果、本質的に必要な投資が後手に回った企業は、徐々に市場から淘汰されていく危険性も孕む。

ここにおいて、企業別労働組合が、企業経営や人事戦略に対する教養を持ち、経営者と健全に対峙する意義は大きいと考えている。企業別ゆえに、内情には株主以上に理解があるはずだ。そんな組合が、中長期的な視点で、多様な戦略・施策に対しても批判的な意見を述べられる存在となれば、それは“真の意味での”労使協調、と呼べるのではないだろうか。

もちろん企業側も、透明性ある情報開示等の協力が必要だ。しかし、前々章Cで述べた、すでに管理職、経営者と組合員が属性的に近い立場にある、という構造を逆手にとり、ともに成長することができれば、再び存在感を取り戻す結果へと繋がっていくのではないだろうか。

以上、筆者自身、一企業の組合に属しつつ、普段は経営者を支援している職業にある立場から私見を述べた。

産業別労働組合は、外部労働市場を舞台に最大公約数的な日本の経済発展を支え、企業別労働組合は内部労働市場を舞台に企業内の自浄作用を支える。「労働組合」という存在に求められる役割は、変化・分化しつつも残り続けるのではないだろうか。

問題はそれを発揮できるかどうかだ。物価と賃金の好循環を止めず、日本全体で継続的な経済成長を叶えるためにも、労使各主体が時代に適応しながら着実に役割を発揮する社会を望みたい。

-

*1日本労働組合総連合会の発表で、定昇・ベアを含む水準。2025年は3月末時点の2次集計。

-

*2検索キーワードの人気度を調べられるGoogle社のサービス。「労働組合」という検索における2004年以降最高値を100とした場合における、各月の相対的な注目度の値を示す。

-

*3推定組織率=雇用者数÷単一労働組合員数。単一労働組合は、当該組織への個人加入の形式を取り、下部組織(支部、分会等)を有するものをいう。

-

*4厚生労働省「労働組合基礎調査」

-

*5厚生労働省「令和元年労使コミュニケーション調査 2労働組合に対する意識」

-

*6日本経済新聞2025年3月26日水野雄二「実態映さぬ賃上げ集計 中小企業の動向掴み切れず」

-

*7諸説あるうちの一説を引用している。

-

*8「Human Resource Business Partner」の略称で、経営者に近い目線で組織人材を捉え、現場で戦略的に人事施策を推進する立場を指す。

主要参考文献

朝日吉太郎 著「現代資本主義と資本・賃労働関係 日独比較を通じて」

小松隆二 著「企業別組合の生成 日本労働組合運動史の一齣」

熊沢誠 著「労働組合運動とはなにか 絆のある働き方を求めて」

二村一夫 著「企業別組合の歴史的背景」(オンライン著作集)

濱口桂一郎 著「賃金とは何か」

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp