みずほリサーチ&テクノロジーズ 環境エネルギー第2部 氣仙 佳奈

目標設定関連イニシアチブの比較・整理(続き)

(2)金融機関の目標設定(目標設定のパターンと企業評価の基準)

[1] 金融機関の目標設定パターン

金融機関が投融資ポートフォリオの脱炭素化を目指してどのような目標を設定するかが分かれば、その後に続く投融資行動の変化やそこから生じる企業への影響も予測することができると考え、これまで4つの方法論の解説を行ってきた。ここからは今まで解説した方法論を俯瞰しつつ、さらに掘り下げて考察を深めていく。

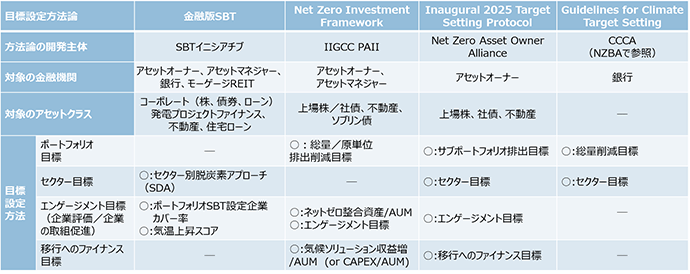

まず、(1)で解説した方法論ごとの目標設定方法を整理したものを図表6に示す。

図表6 方法論ごとの目標設定方法の比較*12

(資料)各種公開情報に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

図表6に示したとおり、本稿では金融機関の目標設定方法を大きく4つのパターンに分類した。

- ポートフォリオ全体を対象として数値的な排出削減目標を設定しようとする「ポートフォリオ目標」

- 多排出セクターに焦点を当てて活動量当たりの排出削減を狙う「セクター目標」

- 投資先企業を評価し、取組みの促進等、エンゲージメントに繋げていく「エンゲージメント目標(企業評価/企業の取組み促進)」

- 気候ポジティブな領域への投資を増やしていこうとする「移行へのファイナンス目標」

このように、金融機関はこのいずれか或いは組み合わせで目標を設定していくことが想定される。

それぞれの目標設定パターンによって、企業にはどのような影響があるだろうか。

これらのうち、「ポートフォリオ目標」「セクター目標」「移行へのファイナンス目標」については企業への影響が想像しやすい。すなわち、目標値によって影響度は異なるものの、「ポートフォリオ目標」「セクター目標」では排出削減が求められ*13 、「移行へのファイナンス目標」では気候変動対策に繋がる製品・サービスの展開が投融資を呼び込む機会となり得ることが想像できる。

一方、「エンゲージメント目標(企業評価/企業の取組み促進)」の場合は金融機関が企業をどのような基準で評価し、どのような行動を求めるかによって異なるため、影響が予測しづらい。そのため、次章ではPAIIが提示している企業のネットゼロ評価基準についての解説を行い、企業のどのような取組みが金融機関に評価されうるのかについて整理していく。

[2] 「エンゲージメント目標(企業評価/企業の取組み促進)」の事例

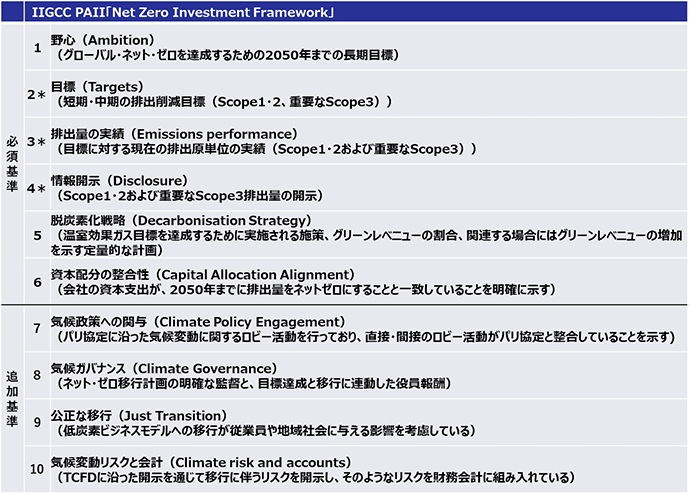

PAIIの「Net Zero Investment Framework」では上場株/社債に対して、資産(企業)のネットゼロへの整合性を評価するための基準を設けている*14。気候変動への影響の大きい企業は6つの必須基準と4つの追加基準(可能な場合)、気候変動への影響の小さい企業については3つの必須基準が指定されている*15。

必須の基準としては排出削減目標の有無(2050年ネットゼロと整合する長期目標、短・中期目標)、目標に対する排出実績、排出量の開示、目標を達成するための計画、2050ネットゼロと整合した資本配分が挙げられる。

図表7 企業のネットゼロを評価する基準

(資料)IIGCC Paris Aligned Investment Initiative「Net Zero Investment Framework 1.0」よりみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

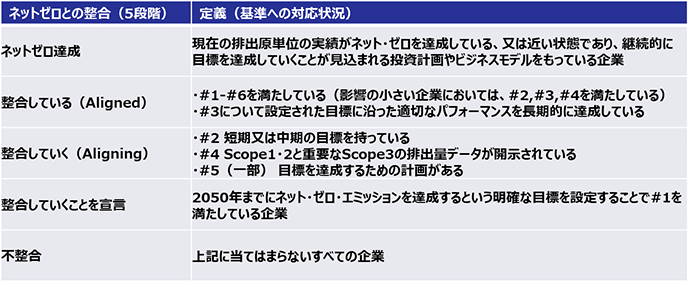

金融機関は、企業がこれらの基準をどの程度満たせているかによって、ネットゼロ達成/整合している(Aligned)/整合していく(Aligning)/整合していくことを宣言/不整合の5段階で評価を行う。

すなわち、企業を2050年ネットゼロの宣言の有無だけでなく、どれだけその宣言に見合った目標の設定、戦略策定、排出削減、開示等がされているかによってネットゼロとの整合度合いを評価することとなる。

金融機関は「ネットゼロ達成/整合している/整合していくに分類される資産の割合(%/AUM)についてのポートフォリオ・カバレッジ目標を設定する」こととなっており、特に、ネットゼロ達成/整合している企業の割合を増やしていくことが目指される。

目標の達成に向け、金融機関は企業に不足する取組みへの対応を求めていくこととなり、企業はそれに対応することで、自社評価の向上・維持、ひいては追加的・継続的な投資を受けることに繋げていくことができるだろう。

図表8 ネットゼロとの整合5段階(企業のネットゼロを評価する基準との対応)

(資料)IIGCC Paris Aligned Investment Initiative「Net Zero Investment Framework 1.0」よりみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

企業への影響

ここまで、金融機関がポートフォリオの脱炭素化を目指すための目標設定方法や企業を評価する基準として、どのような内容が示されているかを整理してきた。

金融機関は今後、「ポートフォリオ目標」「セクター目標」「エンゲージメント目標(企業評価/企業の取組み促進)」「移行へのファイナンス目標」のいずれかあるいは組み合わせによって、目標を設定していくだろう。それでは、このような目標設定に基づく金融機関の取組みは企業にどのような影響を与えるのだろうか。最後は、これまでの内容から見えてきた企業への影響について具体的に考察する。

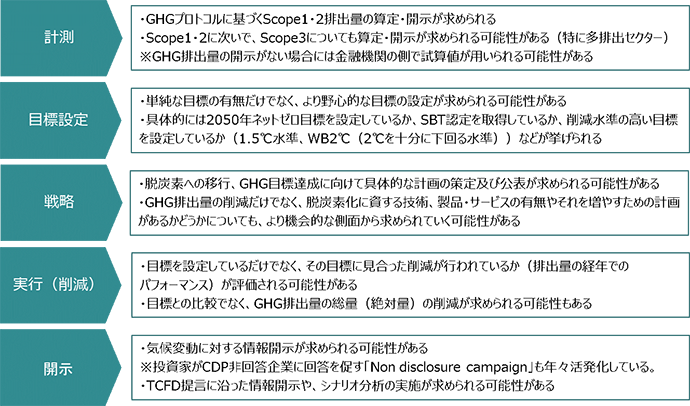

前章までで紹介した4つの目標設定パターンや企業を評価する基準を重ね合わせると、企業が金融機関から求められる可能性がある取組みが様々に浮かび上がってくる。それを整理したのが図表9である。

図表9 企業が金融機関から求められる可能性がある取組みの例

(資料)各種公開情報に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

企業は金融機関から、計測(GHG排出量の算定・把握)、野心的な排出削減目標の設定、脱炭素化に向けた戦略、実行(目標に見合った削減)、情報の開示等が求められる可能性がある。

具体的には、計測(GHG排出量の算定・把握)であれば、Scope1・2はもちろんのこと、Scope3についても算定・開示が必要とされ、開示がない場合には金融機関の側で試算値が用いられる可能性がある。また、野心的な排出削減目標の設定についても、単純な目標の有無だけでなく、より野心的な目標の設定として、ネットゼロ目標の設定やSBT認定等まで必要とされることが考えられる。図表9で示したとおり、企業はこれ以外にも様々な取組みが金融機関から求められ得るだろう。

今後、金融機関が企業に脱炭素化を求める動きは拡大していくと想定される。特にポートフォリオの脱炭素化に係る目標を設定した金融機関は、自身の目標達成のため、積極的なエンゲージメントに乗り出していくことが考えられる。金融機関からの脱炭素要求に応えられない企業は、投融資を受けることが難しくなり、徐々に成長機会が失われるであろう。一方、こうした流れを前向きにとらえ、脱炭素化に向けた取組みを進めようとする企業にとっては、更なる投融資を呼び込むことが可能となり、競争優位の確立、企業ブランドの維持向上に繋がりうるものと考えられる。

企業においては、可能なところから脱炭素化に向けた取組みを進めることで、リスク回避・機会獲得に繋げていくことが望まれる。

金融機関の動きを後押しに、企業の取組みが促進されることで、社会全体としての脱炭素化が進んでいくことを期待したい。

(2021年9月末時点での情報に基づき作成)

注

- *1)本来、「問題解決に向けた新たな取組み」を意味するイニシアチブという単語であるが、近年では、環境問題等の社会課題解決の取組みのみならず、その主催団体を指すことも増えた。主催団体は、民間組織のみで組成されることも、官民連携で組成されることもあり、多くの場合は緩やかな連合体に留まる。本稿ではこうした意味で、この単語を使用する。

- *2)Financed Emissions、Portfolio Emissionsという名で呼ばれることもある。Scope3ではカテゴリー15に相当する。

- *3)2021年7月に、みずほフィナンシャルグループが本邦金融機関として初めてPCAFに加盟。その後続けてニッセイアセットマネジメント、三菱UFJフィナンシャル・グループ、住友生命保険、野村アセットマネジメントが加盟している(2021年9月末時点)。

- *4)SBT(Science Based Targets)は、パリ協定が求める水準との整合を意識したGHG排出削減目標。SBTの運営組織であるSBTイニシアチブは、CDP・UNGC・WRI・WWFが共同で運営。2021年9月末時点で世界1845社がSBTの設定に取り組んでいる(SBTとして目標が認定されたのが919社、今後SBTを設定することにコミットしているのが926社)。

- *5)Net-Zero Asset Owner Allianceは自ら目標設定のプロトコルを開発。Net-Zero Banking AllianceはCollective Commitment to Climate Actionの目標設定ガイドラインを活用している。詳細は第2章参照。

- *6)いずれの方法論も投融資に伴う排出量(Scope3カテゴリー15)に対する目標設定は必須。金融機関自身の排出量(Scope1・2)に対する目標設定は方法論毎で扱い(必須又は任意)が異なる。

- *7)2021年4月に、認定基準・目標設定のガイダンス・目標設定ツールの内容が一部改定された。

- *8)金融機関自身のScope1・2に対する目標設定は推奨事項。

- *9)ソブリン債については別のアセットクラスレベルの目標が提示されている。

- *10)金融機関自身のScope1・2に対する目標設定も推奨される。

- *11)その他のタイプの目標を設定したとしても、総量又はセクター別原単位の排出削減目標を設定することが必要。このガイドラインの本文では金融機関自身のScope1・2目標について言及されていないが、注記にはカーボンニュートラル目標(2050年より十分前の期間が対象)の設定は当然のこととするとの記載がある。

- *12)この表では、PAIIのソブリン債を対象とした目標設定方法は含めていない。

- *13)投融資先企業のScope3の扱いについては方法論によって異なるものの、段階的に対象範囲に含めていく方向性が示されていることが多い。

- *14)PAIIが用いている基準は概ねClimate Action 100+「Net Zero Company Benchmark」の企業評価基準と類似。

- *15)PAII「Net Zero Investment Framework」では、気候変動への影響が小さい企業については6つの必須基準の内、2~4(表中*)を満たせばよいと整理されている。

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

関連情報

この執筆者はこちらも執筆しています

-

2020年10月30日

―新たな視点で目標を見つめる―

-

2019年11月15日

―「1.5℃」と「2050年実質ゼロ排出」―