- *本稿は、『月刊化学物質管理』2021年8月号(発行:情報機構)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。

みずほリサーチ&テクノロジーズ 環境エネルギー第2部 後藤 嘉孝

はじめに

2020年10月に欧州委員会が欧州グリーン・ディールの1つの戦略として公表した「持続可能な化学物質戦略(Chemicals Strategy for Sustainability -Towards a Toxic-Free Environment-;CSS」において、今後のEUの目標として「有害物質のない環境に向けた汚染ゼロ目標(A zero-pollution ambition for a toxic-free environment)」が打ち出され、欧州の化学物質管理規制全体における内分泌かく乱物質やPFASの規制、REACH規則及びCLP規則の改定(例:混合物評価係数(MAF)の導入、難分解性、移動性及び毒性(PMT)及び極めて難分解性で高い移動性(vPvM)等の新規クライテリアの導入等)などの規制強化の方向性が示されている。また規制強化だけではなく、化学物質管理の投資戦略として「安全で持続可能にデザインされた化学物質の促進」や「化学物質生産のグリーン化とデジタル化」など、化学物質管理をビジネスチャンスと位置付ける新たな方向性が示された。

本稿では、EU持続可能な化学物質戦略の概要とそれを踏まえた欧州の化学物質関連規制に関する今後の改定の最新動向について説明する。また本稿に記載の内容は2021年6月末時点での情報である点にご留意頂きたい。

なおEU持続可能な化学物質戦略の本文については、「化学物質国際対応ネットワーク」より和訳(仮訳)が提供されているため、適宜参照されたい。

EU持続可能な化学物質戦略の背景

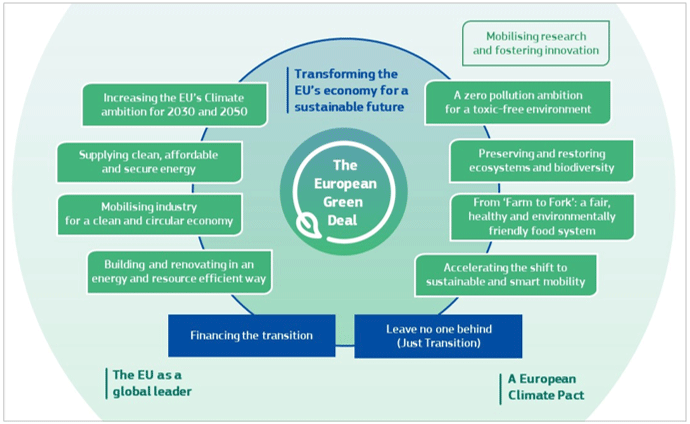

2019年12月に新欧州委員会発足後、今後のEUにおける環境政策として欧州グリーン・ディールを発表*1した。欧州グリーン・ディールを提案するコミュニケーションでは、8つの政策骨子とそれを支えるサステナブル・ファイナンス政策が説明されている。8つの骨子のうち8番目に掲げられているのが、「有害物質のない環境に向けた汚染ゼロ目標(A zeropollution ambition for a toxic-free environment)」である(図表1 右上)。

欧州グリーン・ディールでは、大気・水域(表層水・地下水・海洋)・土壌・労働者・消費者製品といった、化学物質規制の関連分野の取組の方向性について言及している。また、有害物質のない環境(toxicfreeenvironment)の達成に向けて、2020年10月14日に欧州委員会からコミュニケーションとして「持続可能な化学物質戦略(Chemicals Strategy for Sustainability-Towards a Toxic-Free Environment-)」が公表*2,*3された。さらに「クリーンな空気・水・土を確保するためのゼロ汚染行動計画(Towards a Zero Pollution for Air,Water and Soil)」が2021年5月に採択*4されている。

EUが「有害物質のない環境」を目指す背景として、図表2に示す事実が挙げられている。欧州では既に世界的に最も先進的で包括的な規制枠組みを有しているが、グリーン化・デジタル化への移行を可能にする化学物質を開発・普及し、人健康と生態(のうち特に脆弱性集団)を保護するためには、化学産業とそのバリューチェーンのグリーン化への移行に係るイノベーションを促進し、化学物質管理政策を発展させ、有害な化学物質がもたらす課題への迅速かつ効果的な対応が必要であるとしている。

図表1 欧州グリーン・ディールの全体像

出典:“The European Green Deal”, Brussels, 11.12.2019, COM(2019) 640 final

図表2 EUにおける化学物質、化学産業、化学物質の法規制に関する事実と数値

左右スクロールで表全体を閲覧できます

|

化学物質、化学産業、化学物質の法規制に関する事実と数値(略) EUのバイオモニタリング研究によると、ヒトの血液や体組織内には、特定の農薬、殺生物剤、医薬品、重金属、可塑剤、難燃剤などの、さまざまな有害化学物質の数が増加しているといいます。出生前にばく露した化学物質の組み合わせ次第では、成長障害や出生率の低下につながることも分かっています。 ヨーロッパ人の84%は日用品に含まれる化学物質が健康に与える影響を心配し、90%は環境への影響を心配しています。 |

出典:「EUの持続可能な化学物質戦略(化学物質国際対応ネットワークによる仮訳)」より一部抜粋、太字は筆者による

EUの化学物質政策の新しい長期ビジョンについての全体像

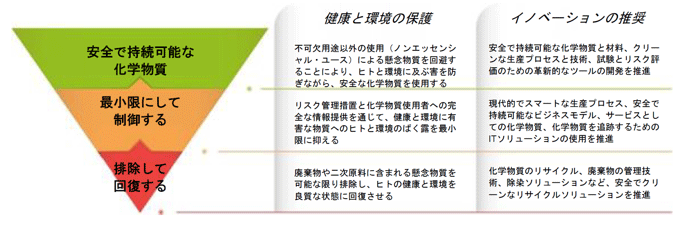

1.で述べた背景を踏まえ、EUの化学物質政策に対する新しい長期ビジョンとして、「欧州グリーン・ディールに沿って、グリーン化とデジタル化の達成など社会へ最大限に貢献する方法で化学物質を生産及び使用しながら、また地球と現在や未来の世代への危害を回避しながら、“有害物質のない環境”を目指す」としている。当該戦略において、一際目を引くのは、図表3の逆三角形の図である。

EU持続可能な化学物質戦略においては、図表3の図の詳しい説明が記載されていないが、前述の「ゼロ汚染行動計画」においては以下のように説明(図表4)がある。

その要点として、まず第一に本質的に安全で持続可能な化学物質を使用すること、本質的に安全で持続可能な化学物質の使用が(まだ)不可能な場合は、汚染を最小限に抑える行動をとること、そして最後に、汚染が発生した場合、それを回復し、関連する損害を補償する必要があると説明している。

これは、化学物質、化学産業、化学物質の法規制に関する事実と数値(図表2)に記載されている通り、現在のリスクベースのアプローチの推進のみでは、全ライフサイクルステージにおいて適切な化学物質管理の実現が難しく、ハザードベースで本質的に安全な物質の推進が必要不可欠であるという意図であると考えられる。また、本文においても“競争力”や“投資”という言葉が随所に記載されてあり、EUにおいて“安全で持続可能な化学物質”に関するルールメイキングをすることによってEU産業の競争力を向上させる狙いであるともいえる。

戦略では、上記を踏まえたアクションプランを策定しており、それらの要点は図表5の通りである。

このうち、上記の内容について、筆者が事業者への影響が大きいと考えた事項について分類すると以下のようになる。以降では①~⑧を中心として内容を解説する。

① 安全で持続可能にデザインされた化学物質

② 安全な製品及び有害物質がない材料サイクル

③ 消費者製品における包括的アプローチ(Generic Approach)の拡大

④ PFASの段階的廃止

⑤ 内分泌かく乱物質への対応

⑥ 混合物評価係数(MAF)の導入

⑦ CLP規則の改訂による新たな化学物質分類の提案

⑧ REACH規則の情報要件等の拡充

なお、①~⑧以外のアクションプランについての詳細は、適宜原文を参照されたい。

図表3 ゼロ汚染階層(The zero pollution hierarchy) - 化学物質管理の新しい階層

出典: 化学物質国際対応ネットワーク - EUの持続可能な化学物質戦略(仮訳)

図表4 ゼロ汚染階層(The zero pollution hierarchy)の説明

左右スクロールで表全体を閲覧できます

|

ゼロ汚染階層(The zero pollution hierarchy) 気候中立性を達成するための努力と並行して、EUは、条約に謳われている原則を考慮に入れた、より効果的な「ゼロ汚染階層(The zero pollution hierarchy)」を必要としている。この原則とは、特に、EUの環境政策は予防原則に基づくべきであり、予防措置が取られるべきであるという原則に基づくべきであること、環境破壊は優先的に発生源で是正されるべきであり、汚染者は回復費用の支払いを行うべきであるという原則である。 |

出典:「クリーンな空気・水・土を確保するためのゼロ汚染行動計画(Towards a Zero Pollution for Air, Water and Soil)」より仮訳、太字は筆者による

図表5 EU 持続可能な化学物質戦略におけるアクションプランの要点

左右スクロールで表全体を閲覧できます

| 節 | タイトル | アクションプラン(抜粋)※ |

|---|---|---|

2.1 |

安全で持続可能なEU化学物質へのイノベーション |

|

2.1.1 |

安全で持続可能にデザインされた化学物質の促進 |

|

2.1.2 |

安全な製品及び有害物質がない材料サイクルの達成 |

|

2.1.3 |

化学物質の生産におけるグリーン化及びデジタル化 |

|

2.1.4 |

EUにおける開かれた戦略的自律の強化 |

|

2.2 |

環境と健康への差し迫った懸念に対処する、より強力なEUの法的枠組み |

|

2.2.1 |

最も有害な化学物質からの、消費者、脆弱なグループ、労働者の保護 |

|

2.2.2 |

化学物質の複合影響からのヒトと環境の保護 |

|

2.2.3 |

化学汚染ゼロの環境へ向けて |

|

2.3 |

法的枠組みの簡素化及び統合 |

|

2.3.1 |

1物質1評価 |

|

2.3.2 |

法令非遵守に対するゼロ・トレランスなアプローチ |

|

2.4 |

化学物質に関する総合的な知識基盤 |

|

2.4.1 |

化学物質データの利用可能性の向上 |

|

2.4.2 |

化学物質の科学政策の接点を強化 |

|

2.5 |

世界規模の適正な化学物質管理模範の設定 |

|

2.5.1 |

国際標準の強化 |

|

2.5.2 |

EU外での安全性と持続可能性の推進 |

(略) |

- ※アクションプランは、筆者が重要と考えた事項のみを抜粋。(出典: 化学物質戦略本文及びAnnexより作成)

関連情報

この執筆者はこちらも執筆しています

-

2021年11月

―化学物質PFAS の規制の広がりと欧米企業の対応の最前線―

-

2020年7月