サステナビリティコンサルティング第2部 上席主任コンサルタント 佐野 翔一

企業を取り巻くプラスチックに関するサーキュラーエコノミー動向

以降ではサーキュラーエコノミー及びカーボンニュートラルの両面から、国内外で関心が高いプラスチックに着目して検討を行った。本章では、特に企業を取り巻くプラスチックに関するサーキュラーエコノミー動向について概説する。

プラスチックはサーキュラーエコノミーで議論の対象となる製品・素材等の中で、最も初期から注目を集めている素材であると言える。その背景には、プラスチックに係る複数の観点があると考えられる。一つは廃棄物処理を含めたプラスチック資源循環の観点である。2017年末の中国における廃棄物輸入規制及び諸外国の追随する動きによって、日本では廃プラスチックの輸出が難しくなり、処理が滞る事態が生じた。これを契機に、プラスチックの資源循環の形は変更を余儀なくされ、企業は処理方法の変更を迫られた。二つ目が海洋プラスチックの観点である。2019年にG20大阪サミットで共有された大阪ブルー・オーシャン・ビジョンでは、「包括的なライフサイクルアプローチを通じて2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す」としている。また、2022年3月に開催された第5回国連環境総会再開セッションにおいては、海洋環境等におけるプラスチック汚染対策に関する法的拘束力のある国際文書の策定に向けた政府間交渉委員会の設立が決定され、2024年末までに議論が行われる予定となっている。そして三つ目が気候変動の観点である。先に述べたように、カーボンニュートラルへの移行に向けて、製品中の素材への関心が高まっている。加えて、プラスチックは焼却処分に伴いGHGが排出されるため、製品製造に要するプラスチックに由来するGHG排出、焼却処理に由来するGHG排出削減の両面で関心が高まっている。

このような背景から、プラスチックに対しては、各国で法制度の整備が進んでいる。たとえば欧州をはじめ世界の多数の国で使い捨てプラスチックが規制されるようになった。また、英国では再生プラスチックの使用量が30%未満のプラスチック製包装材に対する税制を2022年4月より導入している。日本でも、2022年4月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(以下、プラスチック資源循環促進法)が施行された。これは、プラスチック使用製品の設計から廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環の取組を促進するための措置を盛り込んだものとなっている。

また、プラスチックに対しては、多様なステークホルダーが、カーボンニュートラルと類似の観点で関心を寄せつつある。たとえば、投資の側面では、「Plastic Solutions Investor Alliance」が2019年に設立された。本アライアンスは合計1兆ドルの運用資産を持つ、4か国の25の機関投資家がプラスチック汚染を明確な企業ブランドリスクとして挙げ、企業のコミットメント、プログラム及び、ポリシーを通じて解決策を見つけるために大手企業と対話することを誓約したものである。また、世界の主要企業のCO2排出量や気候変動への取組について質問書を用いて情報収集し、集まった回答を分析・評価、公開しているCDPは、2023年の質問票作成に向け、2022年、プラスチック関連の設問案を公表し、公開協議を行った。日本でも、経済産業省及び環境省が2021年に「サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス」を策定し、企業と投資家等の間のプラスチック資源循環に係る開示・対話のポイントを示している。これらに加え、プラスチック排出量が多い企業のリスト、プラスチック産業に資金を提供している機関のリストを公表する主体なども登場している。

このようにプラスチックは政策的な措置だけでなく、カーボンニュートラルと同様に多様な主体から対応が求められる状況が、徐々に強化されつつあると言える。今後、カーボンニュートラルと同様に更なる対応が求められることとなる可能性も否定できず、対策の検討は急務であると言えるだろう。

カーボンニュートラル制約下におけるプラスチックに関わるサーキュラーエコノミー対応に関する動向

本章では、カーボンニュートラルに向け、プラスチックを対象とした場合にどのようなサーキュラーエコノミーに資する取組がありうるか、また企業がどのような取組を行っているか概説する。

(1)カーボンニュートラル実現に向けた廃プラスチック対策

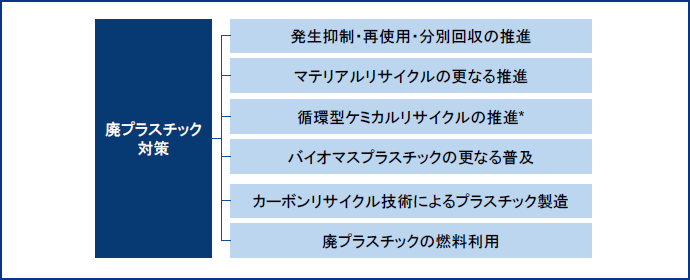

環境省は、カーボンニュートラル達成に向けた廃棄物・資源循環分野における検討の一環で、「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)」を2021年8月に示した。そこでは、2019年度の日本のGHG排出量1,212MtCO2の3.3%が廃棄物分野由来であり、内、廃棄物分野のGHG排出量の約76%を「廃棄物の焼却・原燃料利用に伴うCO2排出」が占め、さらにその内の48% が廃プラスチックに由来していることを指摘している。加えて、廃プラスチックに焦点を当てた検討内容も公表されており、廃プラスチック対策の基本的な考え方として、図表2に示す対策が示されている。3R(Reduce、Reuse、Recycle)+Renewableの概念に沿った対策ラインアップになっており、ライフサイクルの段階毎に、多様な取組が想定されていることがわかる。なお、取組の優先順位は、①発生抑制、②再使用、③再生利用または炭素回収・利用、④熱回収、⑤適正処分、と整理されており、廃プラスチックの発生抑制・再使用・分別回収の推進を最大限に進めつつ、排出された廃プラスチックについては、マテリアルリサイクル及び循環型ケミカルリサイクルで素材循環重視のリサイクルを実施し、焼却・最終処分される廃プラスチックの量を大幅に削減するとの考え方が示されている。

図表2 カーボンニュートラルに向けた廃プラスチック対策

- *一般社団法人日本化学工業協会(2020)「廃プラスチックのケミカルリサイクルに対する化学産業のあるべき姿」において、循環型ケミカルリサイクルは“モノマー化、ガス化、油化(コークス炉による油化含む)等による化学原料化”とされている。

(資料)中央環境審議会循環型社会部会(第38回)「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)」(2021年8月)よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成*4

(2)企業におけるプラスチック対策

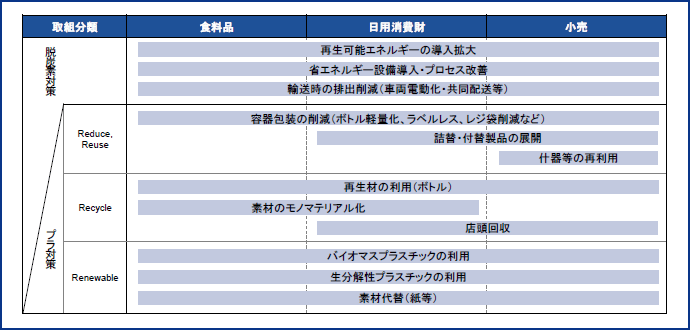

前述のように、日本全体の検討においては前述の廃プラスチック対策が進展しつつあるが、本節では、足元、企業の取組としてどのようなプラスチック対策が行われているかを示す。ここでは、プラスチック由来のGHG排出削減に対して関心が高いと考えられる業種、具体的にはSCOPE3排出量においてカテゴリ1の占める割合が大きいと考えられる食料品、日用消費財及び小売の業界における脱炭素及びプラスチックに係る取組を整理した(図表3)。

このような業界では、特にプラスチック対策については、容器包装削減(リデュース)や詰替製品(リユース)等の2Rの推進、店頭回収や再生材利用等のリサイクルの促進などに加え、製品設計に係るバイオマスプラスチックや生分解性プラスチック等のリニューアブル素材等の活用を、現在実施中である、あるいは今後実施予定としていた。これらの取組は脱炭素に繋がるケースもあると考えられるものの、今回調査対象とした企業では、プラスチックに関する取組のGHG削減効果について言及している例は限定的であった。

一部の先進的な取組では、プラスチックに係る取組のGHG削減効果も開示している。たとえば、サントリーホールディングスは、リサイクラーである協栄産業と開発したFtoPダイレクトリサイクル技術(回収したペットボトルを粉砕・洗浄したフレークを高温、真空下で一定時間処理し、溶融後、直接プリフォームを製造できる技術)について、従来の仕組みと比較した場合のCO2排出削減効果を示している*5。また、ユニクロやジーユーを傘下に持つファーストリテイリングは、ペットボトルを再生したリサイクルポリエステルを生地に使用した際のCO2排出削減効果を石油由来の原料の場合と比較して開示している*6。また、海外に目を向ければ、食品グロバル大手のNestleは、2050年ネットゼロを目指すネットゼロロードマップにおいてプラスチック対策も織り込み、包装のリサイクル、リユース等の拡大、単一素材への転換及び、再生プラスチック含有量の拡大等の各種取組によるGHG排出削減効果を、定量的に、ロードマップに織り込んでいる*7。

図表3 食料品・日用消費財・小売業におけるプラスチック対策の例

(資料)各種資料よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

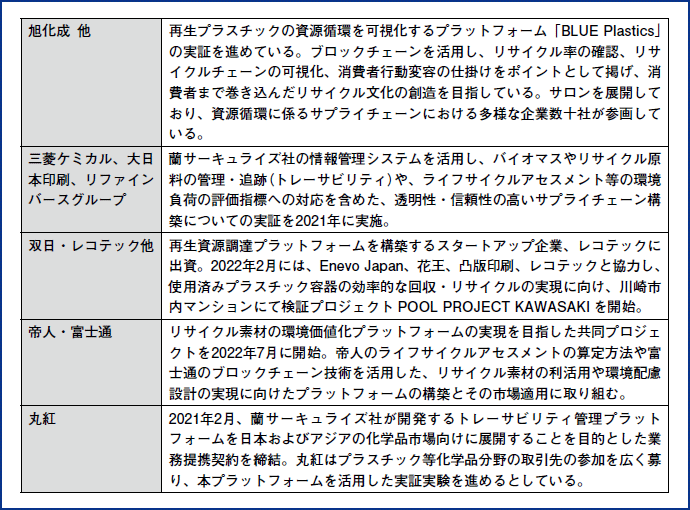

(3)企業プラットフォーム形成に向けた動向

上記のような動きに加えて、プラットフォーム形成に向けた企業の取組(図表4)も増えつつある。これらはトレーサビリティを確保しつつ、再生プラスチックの調達・利用に資するものであり、上述のようなプラスチックに関する気候変動対策ニーズが、このような傾向の背景の一つにあると考えられる。また、プラスチック資源循環促進法の施行に伴い、動脈産業主導での資源循環が後押しされつつあることも関係があると推測される。

これら取組はいずれもスタートしたばかりではあるが、大規模に拡大していくことで、日本や他国における再生プラスチックの利用増加に寄与することが期待される。また、これらの取組のポイントの一つとして、動脈産業と静脈産業、サプライチェーンチェーンの様々な段階で企業が連携しているケースが数多くみられる点が挙げられる。また、同業種で連携して取組を進めるケースも登場している。

図表4 プラスチックに係るプラットフォーム形成に関する動向(例)

(資料)各社プレスリリースよりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

関連情報

この執筆者はこちらも執筆しています

-

2021年3月25日

サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンスの潮流

循環経済 ―サーキュラー・エコノミーへの波(2)