年金コンサルティング部 上席主任コンサルタント 田上 亜希子

運用機関のスチュワードシップ活動に関するアンケート結果(つづき)

(3)経営層との有益なエンゲージメント

エンゲージメントの実効性を高めるためには、「企業の意思決定に影響を及ぼす人物」を対話相手とすることが有効な手段の1つとなる*3。経営層との有益なエンゲージメントを行っている運用機関についてのアンケート結果は図表3(右図)のとおりとなった。最も評価の高かった三井住友トラスト・アセットマネジメントからは、「定期的に企業の経営層から面談依頼がある」との声が聞かれ、継続的なスチュワードシップ活動の結果、企業の経営層と信頼関係が醸成されている様子が確認された。

また、経営層とのエンゲージメントは、投資判断の上でも重要な役割を担うと考えられる。長期投資の観点では、環境の変化や経営課題の複雑化に対して企業が的確に対応していくため、経営層がどのような資質を持ち、どのような戦略・方針で経営を行っているかということは重要なポイントであろう。この点に関して、フィデリティ投信(図表3に掲載がないものの上位に評価されている)から、経営層に対して意識の変化を促したエンゲージメントの事例が紹介された。株式市場から適切な評価を受けていない企業の経営層に対して、株式市場への積極的なコミットメントを行うことの重要性について理解を促すエンゲージメントを実施した結果、経営層自らの判断により充実した情報開示やサステナビリティ目標の公表等のアクションを起こし、株価上昇の一因になったとのことであり、経営層へのエンゲージメントとして、好事例であると言えよう。

また、エンゲージメントの対話相手として、社外取締役を重視しているとの運用機関も複数見られた。社外取締役との対話は、客観的な視点から取締役会の実効性を把握できるという点や、運用機関の考えを取締役会に伝えることができる点で有益であると考えられる。

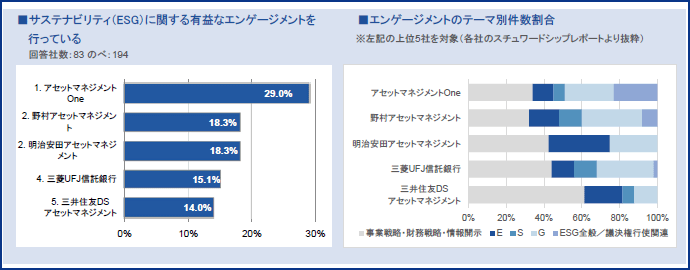

(4)サステナビリティに関する有益なエンゲージメント

SSコードでは、スチュワードシップ活動が「運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮」に基づくものであることが求められている。サステナビリティは事業リスクや収益機会の観点から中長期的な企業価値に影響を及ぼす要因であると考えられることから、これを考慮することは中長期的な投資リターンの拡大を目指す機関投資家にとって有用であるという考えが反映されたものである。こうした背景もあり、運用機関におけるサステナビリティに関するエンゲージメントは増加傾向にあり、全エンゲージメントの半数以上をサステナビリティ関連が占めている運用機関も多い。こうした中、サステナビリティに関して有益なエンゲージメントを行っていると評価された運用機関については図表4のとおりとなった。

「サステナビリティ」は広範囲に及ぶテーマであるため、スチュワードシップ活動や投資判断において「特に重要視するESG課題」を特定し、特定した課題について投資先企業へ取組みを促す運用機関も多い。例えば三菱UFJ信託銀行においては、様々なESG課題について、「社会における重要度」と「運用(財務)における重要度」を評価し、双方にとって重要なテーマを「重大なESG課題」として特定しており、この課題に関して社会・市場への影響度が大きい企業や、各課題の重要性が高い企業などに対してエンゲージメント等を通じて課題解決を促している。こうした取組みを行うにあたり、ESGに関する課題解決を行うことが企業価値(株価)の観点でも有用であるとの実証分析*4を行っており、課題解決に取り組む意義を示すという観点でも評価される取組みだと考えられる。

また、サステナビリティに関するエンゲージメントについては、国際的なイニシアティブを通じた協働エンゲージメントを積極化している運用機関も多い。例えば、2017年12月に設立されたClimate Action 100+は、協働エンゲージメントを通じて気候変動への対応を求めるイニシアティブで、2022年6月現在約700の運用機関が参画し、運用資産残高の総額は68兆ドルに達している*5。資産規模の大きさは、行使できる議決権行使の多さに直結するため、企業にとって大きな影響力を与えることが可能である。また、こうしたイニシアティブへの参加は、先進的な情報・事例の収集を通じたエンゲージメントの質向上に寄与するほか、国際的なESGに関するルール策定に参画するという側面もあるとの意見も聞かれた。

図表4 アンケート結果(サステナビリティに関して/エンゲージメントのテーマ別件数割合)

(※)各社の最新のスチュワードシップ・レポートに開示されているデータよりみずほR&T が作成。集計方法、エンゲージメントの定義等は各社により異なる。

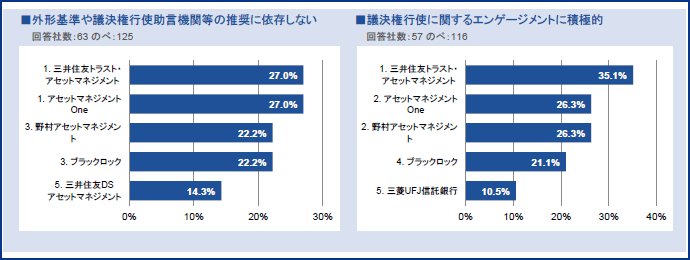

(5)議決権行使

SSコードでは、議決権行使に関して「明確な方針を持つ(原則5)」ことを求めている。それを受け、多くの運用機関が、投資先企業の企業価値向上を促すと考えられるコーポレートガバナンスや企業経営の在り方を反映した議決権行使の判断基準を制定しており、個別議案の議決権を行使する際には、原則これに基づき賛否の判断を行っている。この基準については、日本企業のコーポレートガバナンス改革の進展等にあわせ、より高度なガバナンスを求めるよう定期的に改訂されている。

たとえば、野村アセットマネジメントの議決権行使基準は、取締役会の「マネジメント・ボード(経営の意思決定が主な責務)」から「モニタリング・ボード(経営陣の監督が主な責務)」への移行を後押しする内容となっており、運用機関として投資先企業に求める企業像を明確にしている。また、野村アセットマネジメントの考える「望ましい経営」の実現に向けた取組みが不十分である投資先企業に対し、対応を促すエンゲージメントを実施したにもかかわらず十分な対応が行われない場合には取締役選任議案に反対することもあるとしており、エンゲージメントの結果を議決権行使に反映するような仕組みが構築されている。こうした基準は、日本企業全体のガバナンスを底上げするという観点で有意義な取組みであると考えられる。

また、実際の議決権行使にあたっては外形基準や議決権行使助言機関等の推奨のみに依存せず、個別企業の状況を勘案することや事前・事後のフィードバックを行うことなどが重要とされる。SSコードでも「形式的な判断基準にとどまらず投資先企業の持続的成長に資するものとなるように工夫する(原則5)」こととされており、こうした取組みについて実施している運用機関についてアンケートを行った結果が図表5である。

議決権行使に関する積極的なエンゲージメントの事例として、ブラックロックの例を紹介する。ブラックロックでは日本株議決権行使ガイドラインにおいて「女性の取締役もしくは監査役を2名以上選任されていない場合、責任を有すると考えられる取締役再任に反対する場合がある(TOPIX100構成銘柄のみ)」との基準を2023年1月より適用することを公表している。これはコーポレートガバナンス・コードで求められる基準(「取締役会はジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立する形で構成されるべき」)よりも踏み込んだ内容となっており、適用までの期間に新基準を満たしていない投資先企業とエンゲージメントを実施する予定としている。既に複数の企業とはエンゲージメントを進めており、対応が難しい企業については、その背景等も理解した上で必要なソリューションについての議論を実施していることが確認された。議決権行使とエンゲージメントを一体的に運用している事例であると言えよう。

図表5 アンケート結果(議決権行使関連)

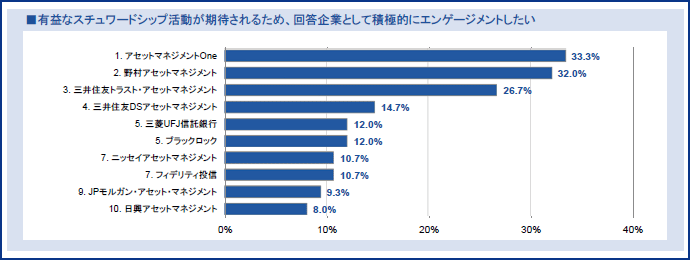

(6)企業にとって有益なスチュワードシップ活動

上記の観点等を踏まえて、「有益なスチュワードシップ活動が期待できるため、回答企業として積極的に対話を行いたい」運用機関のアンケート結果が図表6である。各項目で高い評価を得たアセットマネジメントOne、野村アセットマネジメントや三井住友トラスト・アセットマネジメントが高い評価を得る結果となった。

図表6 アンケート結果(有益なスチュワードシップ活動)

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

関連情報

この執筆者はこちらも執筆しています

-

2021年12月28日

-

2021年10月

みずほリサーチ&テクノロジーズ コンサルティングレポート vol.1