年金コンサルティング部 上席主任コンサルタント 田上 亜希子

運用機関全体のスチュワードシップ活動について

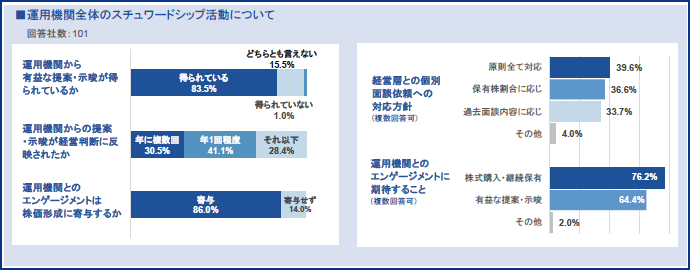

図表7は、特定の運用機関ではなく、運用機関全体のスチュワードシップ活動についてアンケートを実施したものである。

まず、「運用機関から有益な提案・示唆が得られているか(設問①)」「運用機関からの提案・示唆が経営判断に反映されたか(設問②)」については8割以上の企業が運用機関の提案・示唆を有益と考え、7割以上の企業については過去1年間に運用機関の提案が経営判断に1回以上反映されたと回答している。2.で紹介したとおり、運用機関においては企業とのエンゲージメントの実効性向上に向けた様々な取組みを実施しており、企業からも概ね評価されていることが確認される。

「運用機関とのエンゲージメントは株価形成に寄与するか(設問③)」については、大半の企業が寄与していると考えていることも確認できた。寄与していないと回答した企業の約半数は、運用機関から有益な提案・示唆が得られ(設問①)、またそれが経営判断にも影響した(設問②)と回答しており、運用機関からの提案に対して企業が行動したとしても、株価(もしくは企業価値)への影響は限定的であると考えている企業が一定数いると推察される。

運用機関からの「経営層との個別面談依頼への対応方針(設問④)」については、「原則すべてに対応」するとの回答は4割程度に留まった。多くの運用機関がスチュワードシップ活動を重視する中、企業側も依頼のあった全ての運用機関との面談をセッティングすることが難しくなっていることが推察され、運用機関にとっては、付加価値の高いエンゲージメントを実施することが重要になっていることを示している。なお、この点に関して企業からは「担当者によっては経営層とのエンゲージメントを行うレベルに達していない」「経営層とのエンゲージメントに適切なトピックを選んでほしい(細かい業績数値の確認は避けるなど)」との意見も出ており、運用機関には更なる研鑽が期待される。

最後に、「運用機関とのエンゲージメントに期待すること(設問⑤)」については、「株式の購入・継続保有」が最も多い結果となった。運用機関によっては、スチュワードシップ活動と運用プロセスがそれぞれ独立した活動となっており、エンゲージメント内容が株式の購入や売却の投資判断に直接影響しない場合もあるものの、企業側では、連携を求めていることが窺える。運用機関は、スチュワードシップ活動の位置づけや、スチュワードシップ活動の結果どのような投資判断を行ったのかを企業に対してフィードバックすることも有益であると考えられる。

図表7 アンケート結果(運用機関全体の活動)

おわりに(モニタリングの視点)

ここまで、運用機関のスチュワードシップ活動に関するアンケート結果をまとめてきた。これは、投資先企業(主にIR担当者)から見た一面を捉えたものであるということに留意しつつ、アセットオーナーが運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリングする際の参考としてもらえればと考えている。

最後にアセットオーナーが運用機関のスチュワードシップ活動をモニタリングする際の評価の視点についても触れておきたい。

まず、重要な点は、各運用機関のスチュワードシップ活動の方針を理解することである。スチュワードシップ活動の最終的な目的である「中長期的な投資リターンの拡大」をどのような方法で実現しようとしているかは運用機関により様々であり、一律の正解があるものではない。ただし、スチュワードシップ活動の方針は、運用の基本となる運用哲学と整合的であるべきと考えられ、またこの方針を実現するために、どのような組織体制やプロセスが構築されているか、具体的にどのような活動が行われているかという点がモニタリングのポイントとなる。

例えばパッシブ運用は、多くの銘柄に分散投資をしており、また経済全体の成長がリターンの向上につながるため、個別企業特有の課題より保有株式全体に影響を与える課題(例として気候変動やダイバーシティなど)を解決するインセンティブが大きい。よって、各課題について影響の大きい投資先企業(市場規模等の観点)を重点的な対象先として課題解決を促すことが有効なプロセスの一つであると評価できるであろうし、政策当局等への働きかけ等を通じて金融市場が良好に機能することを支援するといった観点も重要な取組みと言えるだろう。

一方、アクティブ運用は、ファンダメンタルリサーチ等により適正な企業価値・本源的な価値を推計し、それを運用パフォーマンスの向上につなげることが本質的に求められていると考えらえる。例えば、推計された本源的な価値に対して時価評価額が低い投資先企業には、正しく評価されていない要因(例として情報開示やガバナンス体制など)を解消するような働きかけを行うことが求められるであろうし、将来的に高い成長が見込まれる投資先企業には、長期的な経営戦略や競争力の源泉を深く理解し、その成長性をより着実なものとするための道筋をつけることに重きが置かれる場合もあるだろう。投資先企業の規模や、投資先企業数によっても求められる活動内容は異なるものになると考えられる。いずれの場合においても、運用哲学と一貫性のある形で、投資先企業の企業価値向上に向けた取組みを行っているかが重要であり、運用プロセスとスチュワードシップ活動の連携をどのように行っているかもモニタリングのポイントとなろう。

また、スチュワードシップ活動が形式的になったり、活動を実施すること自体が目的となってしまうことを避けるためにも、スチュワードシップ活動の成果を確認することも重要であると考えられる。運用機関が、エンゲージメントや議決権行使を通じて、投資先企業の企業価値向上に資するような企業行動を促した具体的な事例を確認することなどが有用であろう。さらに、スチュワードシップ活動の目的(「投資先企業の価値向上」や「市場全体の底上げ」等、投資戦略によって異なることが想定される)を果たしているか、すなわち投資先企業の財務情報の改善や社会課題の解決等の成果が得られたのかという点もスチュワードシップ活動の効果を検証するという意味でモニタリングする意義が大きいと考えられる*6。

注

- *1)スチュワードシップ・コードは、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり有用と考えられる以下の8つの原則を定めている。(原則1:明確な方針の策定・公表、原則2:利益相反に関する方針の策定・公表、原則3:投資先企業の状況の的確な把握、原則4:「目的を持った対話」を通じた投資先企業との認識共有・問題の改善、原則5:議決権行使の方針・結果の公表、原則6:受益者への定期的な報告、原則7:実力の具備、原則8:機関投資家向けサービス提供者向け原則)このうち、投資先企業との関連性が深い原則3から原則5について企業向けアンケートの項目としている。

- *2)GPIFは、スチュワードシップを重視したパッシブ運用モデル「エンゲージメント強化型パッシブ」として、2018年度にアセットマネジメントOneとフィデリティ投信の2ファンドを採用。また、2021年度には三井住友トラスト・アセットマネジメント及びりそなアセットマネジメントの2ファンドを追加採用している。

- *3)コーポレートガバナンス・コードの補充原則5-1①において、株主との対話については、株主の希望と面談の主な関心事項を踏まえた上で、合理的な範囲で経営陣幹部、社外取締役を含む取締役または監査役が臨むことを基本とすべきとされている。

- *4) 具体的な内容は三菱UFJ信託銀行のスチュワードシップ活動報告書18-19頁を参照。(PDF/4,000KB)

- *5) Climate Action 100+のホームページより。

- *6)スチュワードシップ活動が企業価値の向上に寄与したかという点については、スチュワードシップ活動の効果のみを切り出すことが困難なこと、効果が具現化するまでの時間軸に差異があることなどから検証が困難とされている。ただし、これを定量的もしくは定性的に評価しようという取組みが複数の運用機関でみられる。

参考文献

- 1.スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会「『責任ある機関投資家』の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》(2020年3月改定版)」

- 2.澤口実、内田修平、小林雄介「コーポレートガバナンス・コードの実務(第4版)」

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

関連情報

この執筆者はこちらも執筆しています

-

2021年12月28日

-

2021年10月

みずほリサーチ&テクノロジーズ コンサルティングレポート vol.1