みずほリサーチ&テクノロジーズ 戦略コンサルティング部 久米 雅人

海外市場動向

(1)海外における国際旅行者の足元動向

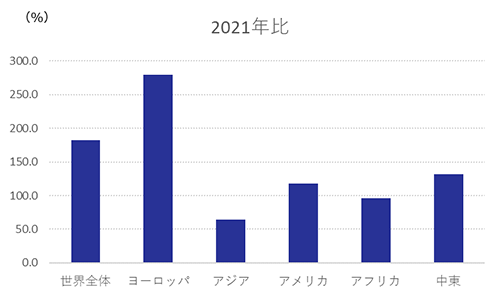

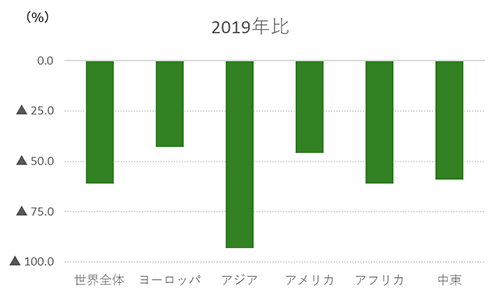

海外では国や地域にもよるが、順次国際旅行者が戻りつつある。特に「渡航規制」緩和に積極的な地域の伸び率が高く、市場回復が各国の「渡航規制」緩和に反応して急速に進むことが見て取れる。例えば、2022年第一四半期における世界の国際旅行到着者数を見ると、全体では推定1億1700万人となったが、前年同期対比では182%増であった。最も伸長した地域は前年同期対比280%増となる欧州で、北中南米も117%増となった。一方、新型コロナウイルス感染拡大前の2019年同期と比較すると、世界全体では▲61%の回復状況であり、回復道半ばといえよう。欧州、北中南米エリアはそれぞれ▲43%、▲46%と半分以上の回復を見せているものの、アジア・太平洋地域では中国をはじめとする一部の国が渡航を禁じたため▲93%と、ごく低調で全体の数字を押し下げている。

図表2-1 2022年第一四半期における国際旅行到着者数回復度

(注)2022年第一四半期国際旅行到着者数(2019年同時期対比率)

(出所)UNWTO「World Tourism Barometer: May 2022 EXCERPT」よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

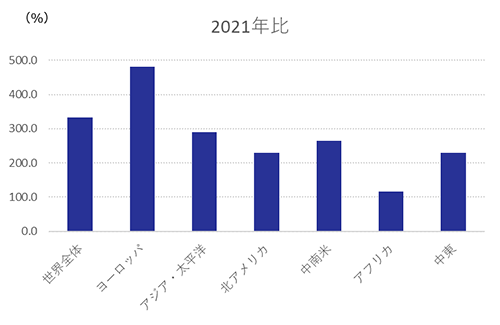

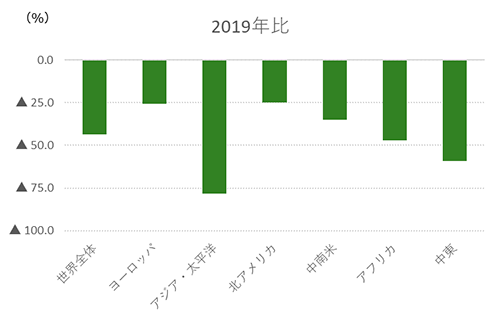

国際旅行の主な移動手段である国際線の状況を確認してみると、2022年4月の国際線RPK(revenue passenger kilometers、有償旅客キロ)は、その回復が加速傾向にあり、世界平均で前年同期比331.9%増、欧州内では前年同期比480%増と急速に改善している。2019年同期比で見ると、それぞれ▲43.3%、▲25.8%の水準ではあるが、別途内訳を見ると、規制緩和が先行する地域を結ぶ各路線本数(欧州~中米間、中東~北米間、北米~中米間)は新型コロナウイルス感染拡大前の水準を超えた。

このように、海外旅行市場は、新型コロナウイルス感染拡大前の水準までには至らないものの急速に回復しつつあることが見て取れよう。

図表2-2 2022年4月における国際線RPK回復度

(注)国際線RPKとはrevenue passenger kilometerの略称で有償旅客キロと呼ばれる指標。旅客数×輸送距離による旅客輸送実績を示す。

(出所)IATA「Air Passenger Market Analysis」よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(2)海外市場の先行き見通し

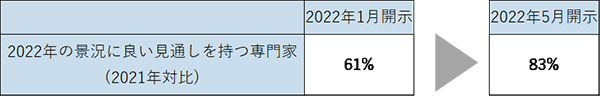

これらの状況を踏まえ、2022年5月、UNWTO(国連世界観光機関)が国際旅行者数の先行きに関して楽観的な見通しを公表している。観光専門家委員会による世界的な観光実績と景況感を表す「信頼指数」について、2022年は2021年よりも業界環境が「よくなる」「ずっとよくなる」と予測する観光専門家が83%にのぼった。2022年1月時点よりも、予測を大幅上方修正している。これまで確認してきた2022年第一四半期の各指標を踏まえると、世界的な情勢不安がありながらも、コロナ禍にて繰り越された需要による市場の再生が各機関予想を上回るものであり、海外旅行市場の今後の急速な回復も十分に期待されよう。

図表2-3 UNWTO 2022年の見通し

(出所)UNWTO「World Tourism Barometer」よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

新たな旅行市場の創出に向けて

(1)旅行市場の新たな傾向

これまで、国内・海外旅行市場の動向を俯瞰して確認してきたが、回復しつつある旅行市場において、新たな傾向が見て取れる。ここからは、それらの傾向とその背景を整理することで、新しい時代における旅行の在り方について考察したい。

①衛生面の重視

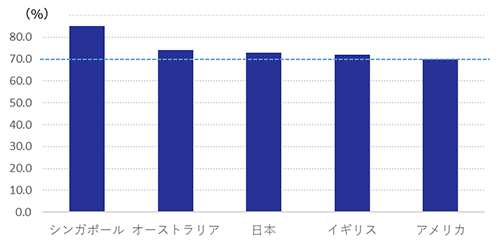

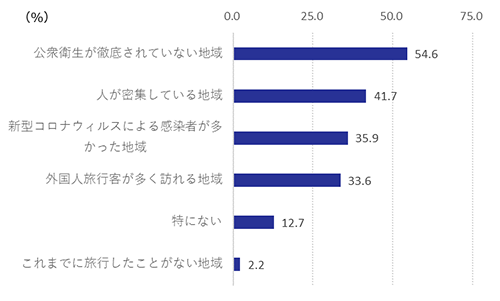

旅行市場の新たな傾向として第1に挙げられるのは、コロナ禍による「衛生意識の高まり」であろう。手洗い、密回避等のライフスタイルは不可逆的で長期に亘って継続するものと思われる。したがって、今後の旅行市場において、目的地の衛生面を考慮する傾向は根強く残るだろう。実際、Trip Advisorの意識調査では、調査対象各国とも70%以上の人が、世界中の感染状況が落ち着いた後でも、滞在施設での衛生対策が、2022年の旅行を決める際の重要な要素と回答している。また、)公益財団法人日本交通公社の意識調査においても、コロナ禍収束後の旅行であまり行きたくない地域については、「公衆衛生が徹底されていない地域」が最も多く、次点で「人が密集している地域」であった。

図表3-1 アフターコロナでも施設の衛生対策が重要な要素になると答えた割合

(注)トリップアドバイザーの委託によりIpsos MORIが実施した消費者意識調査。18~75歳の成人を代表する割当サンプル(英国で2,199人、米国で2,191人、オーストラリア、日本、シンガポールでそれぞれ2,000人の成人)を対象にインタビューを実施。

(出所)Trip advisor webページより、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

図表3-2 新型コロナウイルス流行の収束後、行きたくない地域

(注)新型コロナ収束後に旅行に行きたいと回答した人のみ、複数回答可

(出所)公益財団法人日本交通公社「新型コロナウイルス感染症流行下の日本人旅行者の動向(その4)」よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

②長期滞在

第2の傾向として挙げられるのは、「滞在の長期化」である。

短期的には、コロナ禍の繰越需要から、アフターコロナの旅行にかける支出額は増加し、平均宿泊数は伸長が予想される。

中長期的には、テレワークの普及というライフスタイルの変化とデジタル技術の発展を背景に、仕事をしながら旅行をするスタイルが登場しており、旅行者は休暇でしか生活拠点を離れられない制約がなくなることで、旅行の平均泊数が伸長する傾向にあるものと思われる。Airbnbによれば、2021年第2四半期に最も伸長した同社サービスのカテゴリーは28泊以上の長期滞在であり、リモートワークの普及を背景に挙げている。またAirbnbを通じた予約の20%は1カ月以上の長期滞在で過去最も多い。

一方、Harvard business reviewの記事によれば、デジタルノマドビザ(特徴として観光ビザで認められている以上の長期間滞在、現地の労働市場には参入しないなどの特長を持つデジタルワーカー向けの入国ビザ)を発行する国は46か国になるという(2022年5月時点)。世界各国でノマドワーカーを取り込む動きが普及しつつあると言える。

滞在が長期化するほど、仕事と実生活的な側面が接近し、旅行者は一時的に地域コミュニティの一員として現地で生活をすることも予想され、旅行の性質そのものが変化しつつあるとも言えよう。

③新しい目的地

第3に、旅行者は、「衛生意識の高まり」による密回避と合わせて、より個別性が高く、地域特有の体験を求めており、旅行の目的地は従来よりも分散し、新しい場所を目指す傾向が見て取れる。

前述のAirbnbによると、コロナ禍の間に世界中10万もの都市・町でAirbnbを通じた予約があったが、そのうち、初めて予約が入った都市・町は、6,000か所にものぼった。また米国では2021年第3四半期に、アメリカ人のゲストが、地方部で予約した宿泊数が、2019年第3四半期に比べて85%増加した。

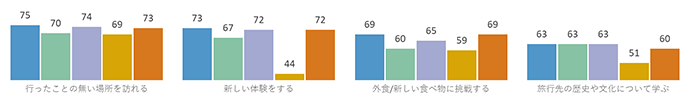

また、Trip Adviserの意識調査では、今後の旅行プランで目的地を訪れる際に重視される考慮事項は、上から「行ったことのない場所を訪れる」「新しい体験をすること」「レストランで外食する/新しい食べ物に挑戦する」「旅行先の歴史や文化を学ぶこと」となっており、初めて訪問する旅行先の魅力や体験に浸りたい傾向が色濃いと言えよう。

図表3-3 今後の旅行プランで目的地を訪れる際に重視される事項

(注)トリップアドバイザーの委託によりIpsos MORIが実施した消費者意識調査。18~75歳の成人を代表する割当サンプル(英国で2,199人、米国で2,191人、オーストラリア、日本、シンガポールでそれぞれ2,000人の成人)を対象にインタビューを実施。

(出所)Trip advisor webページより、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

④地域還元志向

第4の傾向として挙げられるのは、「地域還元志向」である。サステナビリティ希求の価値観は、2010年代後半から加速度的に浸透しており、特に国内においてはコロナ禍の前後に急速に拡大した。人々の消費も自らの満足のみならず、社会的な影響を与えられるかどうかが、消費の判断基準の一つになりつつあり、旅行においても、自らの行動を通じて、地域社会にポジティブな影響を与えたいという人々の傾向が見て取れる。

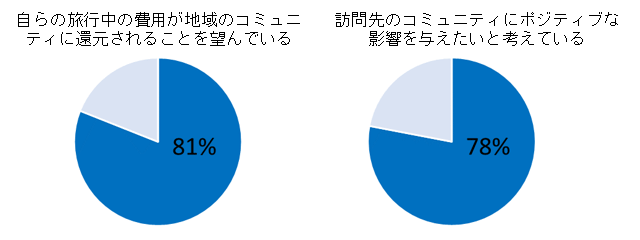

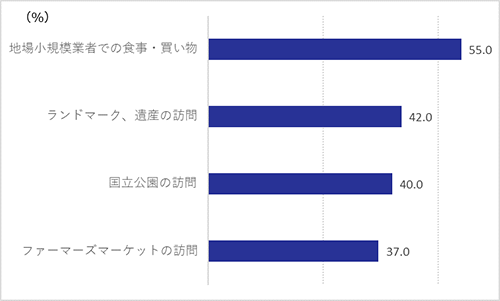

American Expressの調査を見ると、81%の旅行者が旅行中の費用が地域のコミュニティに還元されることを望んでおり、78%が訪問先のコミュニティにポジティブな影響を与えたいと考えているとした。また、地域コミュニティにポジティブな影響を与えるために関心がある活動として、ローカルの小規模企業での消費活動や自然、文化的資源への訪問が挙げられた。

図表3-4 高い地域還元志向

(注)モーニング コンサルトが 2022年2月にアメリカ人 2,000人と、日本、オーストラリア、メキシコ、インド、英国、カナダの1,000人を対象に行った調査。(世帯収入70,000ドル以上、は年に1回以上飛行機に乗る成人が対象)

(出所)American Express webページよりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

図表3-5 地域コミュニティにポジティブな影響を与えるために消費者が関心を持っている活動

(出所)American Express webページよりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。