みずほリサーチ&テクノロジーズ 戦略コンサルティング部 久米 雅人

新たな旅行市場の創出に向けて(つづき)

(2)旅行市場拡大の方策

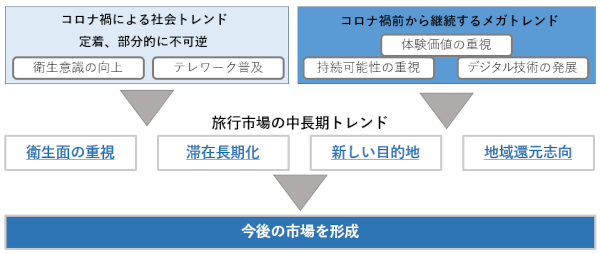

このような旅行市場における新たな傾向は、萌芽的であるが、コロナ禍の不可逆的なライフスタイルの変化やコロナ禍前より継続する社会トレンドを背景としていることから、今後も同様の傾向が続き、旅行の在り方に大きな影響を及ぼすものと思われる。目的地は多様化、分散し、旅行者はその地域特有の体験を求めて、短期的な休暇に限らず、時に仕事や生活を伴いながら旅をするケースが増えていくことが想定されよう。

図表3-6 新しい旅行の傾向と影響

(出所)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

今後、旅行関連業者や自治体を中心に旅行市場を拡大するには、これらの傾向を踏まえ、新たな人流をとらえることが重要である。方向性としては以下の二つが考えられる。

①地域住民による地域性を押し出した観光業

旅行者は地域固有の体験を求め、自らの旅行支出が地域に還元されることを望む傾向が見受けられる。地域観光業の提供者が、地域の魅力を知り尽くし、生の現地体験や魅力を提供できる正真正銘の地域住民であることは、旅行者に対してひとつの訴求力になる。例えば、食事に関して言えば、チェーン展開による画一的な旅行者向けのレストランよりも、地元ならではの食材の生産者であること、地元で愛される歴史あるレストランであることなどはアピールポイントになろう。

②時流に乗った情報発信と集客

新しい場所を目指し目的地が分散する人流の変化は、観光地として知名度が低かった地域にとって、自らの魅力を発信して、旅行者を誘致できる新たな機会である。ただし、その他観光地に、埋もれずに発信するためには時流にあった情報発信方法が求められよう。

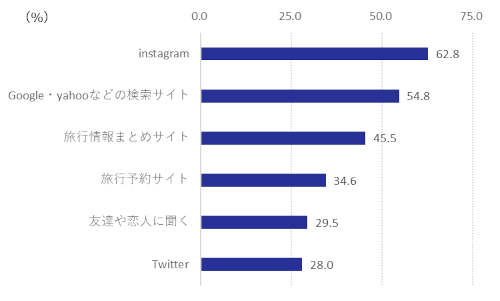

一つはSNSへの投稿やwebプラットフォームへの掲載による情報発信である。コロナ禍の間にも、これらの存在感はより際立ってきており、楽天グループによる15~25歳を対象とした調査によれば行先を決定する情報源の第一位はinstagramで、以降も旅行サイト等web媒体が続く。

図表3-7 若年世代の旅行の情報収集方法

(注)若年層向け(15歳から25歳)のメンバーシッププログラム「楽天学割」のメンバーを対象の「旅行の情報はどこで集めていますか」の質問への回答結果(複数回答可)

(出所)楽天グループと、楽天LIFULL STAY「若者の夏の旅行に関する調査」よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

A)事例:Marriot(積水ハウス) 「フェアフィールド・バイ・マリオット」

地域観光業者とホテルチェーンブランドが協働で、地域による観光業を活性化しつつ情報発信をしている事例として、Marriotと積水ハウスの日本における「フェアフィールド・バイ・マリオット」の展開がある。

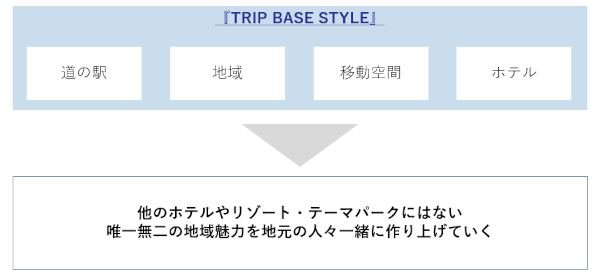

本件は、道の駅という地域観光業者、特産品業者が集まるスポットをハブにしている点が方策①と合致しており、ホテルチェーンブランドが連携して情報発信し、集客等の相乗効果を図っている点で方策②と合致している事例である。

Marriotは世界139の国と地域に30のブランド、8,000を超える宿泊施設を持つ世界最大のホテルチェーンであるが、展開先地域での関わり方も部分的に変わりつつある。その1例として、リミテッドサービス業態(宿泊施設のみでレストランなどを併設しないホテルサービス)「フェアフィールド・バイ・マリオット」ブランドのホテルを2025年に25道府県、3,000室規模拡大する予定である。同ホテルは、積水ハウスが運営する形で、地域の情報や特産物の発信地である道の駅に併設する。地域情報の発信地であり、地方自治体等が運営する道の駅を通じて、ホテル外とのシームレスなつながりを保ち、地域そのままの自然、食事、史跡、イベントなどの魅力を体験できる「TRIP BASE STYLE」という旅のスタイルをコンセプトとして提案する。

図表3-8 「フェアフィールド・バイ・マリオット」のコンセプト

(出所)積水ハウスwebページよりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

B)事例:北海道清水町とAirbnbの包括提携プロジェクト

本件は、宿泊施設や観光資源といった地域そのもの魅力をアピールポイントにしている点が方策①、世界的なプラットフォームAirbnbが提携して発信しようとしている点が方策②と合致している事例といえる。

Airbnbは、世界最大の民泊プラットフォームである。ピーク時には、一日400万人がAirbnbを通じて宿泊し、登録物件数は6,000万件を超えた。独自のリスティング(Airbnbに登録されている施設)により、web広告を殆ど通さずに、オウンドメディアへのアクセスを確保していることから、発信力や影響力も高い。

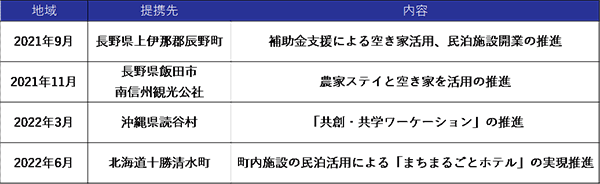

民泊は、既存物件の有効活用により初期投資の抑制と地域独自の施設を用意できることから地方活性化とは相性が良いとされる。このため、地方自治体との提携により、地域活性化を図りつつ、地域ならではのリスティング形成に注力してきた。

例えば、 2022年6月、町内での宿泊施設や不動産等を民泊に活用する地域経済の活性化「まちまるごとホテル」の実現に向け、Airbnbは北海道清水町との包括契約締結を発表した。町に点在する遊休不動産を活用し、町全体を一つのホテルのように見立てるとともに、相互に連携して、北海道十勝の自然とそこに根ざす産業と暮らしを学ぶ体験コンテンツを、若年層への発信力の強いAirbnbのメディアを通じて提供し、旅行者の誘致(将来的には2拠点居住者、移住者の誘致)を図るものである。ユニークなのは、清水町町長や職員も自らの自宅をホームシェアリング物件として貸出している点であるが、今後シェアしていく物件も空き家等、地域住民の所有物や地域に元々備わったものを活用する予定だ。

図表3-9 Airbnbの日本地方部における関係人口創出取組事例

(出所)Airbnbプレスリリースよりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(3)新たな旅行市場の可能性

これまでの議論のように、旅行の新たな傾向を捉え、地域住民による地域性を押し出した観光業を進めていくことが出来れば、地域住民を主体とした地域活性化を実現することができよう。すなわち、地域住民が自律的に独自の魅力を掲げ、地域社会の観光利潤を地域経済に取り込むことで、地域活性化を図ることができる。また、その地域が魅力的な場所になれば、ワーケーション等を通じて自らの地域に人流を呼び込み、長期滞在を促すことで、関係人口を増やすことが出来る。二地域居住・複数地域居住等の拠点となれば、地域の発展の礎とすることもできよう。

新型コロナウイルス感染拡大前から、地域創生、地域社会の発展について度々論じられてきたが、ヒト・モノ・カネの流れの偏在は解消されず、目に見えた社会構造の変化は実現してこなかった経緯がある。しかし、新型コロナウイルス感染拡大を契機に、ヒト・モノ・カネが特定地域に偏在し形成されたグローバルな経済社会の脆弱性が浮き彫りになったこともあり、サステナビリティの観点から各地域で衣食住のインフラやバリューチェーンを完結させる自立分散型社会を確立しようとする動きが活発化している。こうした動きを背景に、旅行市場において、地域住民による地域性を押し出した観光業を確立することが出来れば、ヒト・モノ・カネが地域により一層還流し、その地域が、真のレジリエントな自立分散型社会に転換する最大の好機となろう。

おわりに

旅行市場は、コロナ禍による需要喪失からの回復により、大きな転換期にあると言える。旅行者の人流や消費活動における志向は中長期的に継続するものと思われ、業界の構造やビジネスモデルを変えるだろう。今後、姿を変えて行くであろうアフターコロナの旅行、そして観光地である地域社会がより魅力的で持続的であるように、業界各社や観光地、地域住民の取組に期待したい。

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。