みずほリサーチ&テクノロジーズ デジタルコンサルティング部 鈴木 大介

企業が備えるべき対策

首都圏の広域で被害が想定される状況において、企業は富士山噴火に対して何を備える必要があるだろうか。本稿では、企業への影響が大きいと考えられる人流停止、物流停止、停電への備えと、個別対策を取りまとめた事業継続タイムラインについて解説する。

人流停止への備え

交通網の停止に伴う従業員の出社困難などの人流停止に対する備えとしては、コロナ禍を経て一般的となった「リモートワーク」が効果的である。リモートワークは交通網の状況に左右されずに業務を行えることから、企業においてはリモートワーク環境の整備や、出社必須となっている作業をリモート環境で行えるように業務見直しを進めるとよい。

一方、製造ラインでの業務や接客業務など、出社が不可欠である業務ではリモートワークによる業務継続はできない。そこで、「代替地での業務継続」や「勤務地周辺での宿泊拠点の確保」が考えられる。代替地での業務継続については、代替拠点の確保が前提になるが、噴火警報の発令等をきっかけに、降灰による影響が懸念されない場所に業務拠点を一時的に移す方法である。代替地での業務継続は、後述する物流への影響や停電に伴う影響に対しても効果的な対策となるため、代替拠点を確保できる企業は、対策手段としてあらかじめ計画しておくことが望ましい。勤務地周辺での宿泊拠点の確保については、従来の場所で業務を継続する場合、公共交通手段による通勤が難しくなることを踏まえ、最低限必要となる従業員が公共交通機関に頼らずに通勤できる範囲に宿泊先を確保する方法である。緊急時の宿泊先については、同じように宿泊先を確保しようとする企業などの集中や、宿泊先自体の業務停止が想定されるため、あらかじめ候補先を複数リストアップしておくこと、噴火警報の発令等をきっかけに迅速な確保が行えるよう準備しておくことなどが必要である。

物流停止への備え

物流停止の備えとしては、「代替地での業務継続や在庫保管」「在庫量の見直し」「代替調達先の確保」が考えられる。代替地での業務継続は人流停止への備えで前述しているが、物流停止への備えとして代替地での在庫保管も併せて検討したい。降灰による影響を受けない地域に製品在庫を確保していた場合、そこを拠点とした製品出荷を一定期間継続することができ、除灰作業などによる交通網の再開まで耐えしのぐ手段となりうる。また、原材料・部品の在庫量の見直しを行い、調達先から原材料・部品が供給されない期間があっても業務を継続できるよう備えておくことも効果的だ。なお、噴火警報等に基づいて、被災が予想される拠点から代替業務拠点に原材料・部品在庫や製品在庫を移動させることで、より長期的な業務継続につなげられるため、物流拠点間の迅速な在庫の移動手順などをあらかじめ定めておくとよい。代替調達先の確保は、昨今の事業継続策として標準的な手段となってきているが、サプライチェーンを冗長化し、物流停止による影響を受けない地域から資源調達ができるよう備え、部品や原材料などの調達ができずに業務停止に陥ることを防ぐ対策である。代替調達先の確保は、富士山噴火に限らず、地震や風水害、調達先の閉業などのさまざまな危機的事象に効果的な手段となるため、優先的に取り組むことをお勧めしたい。

停電への備え

昨今、いかなる事業でも電力は不可欠となっており、停電発生時には事業継続が困難となる。富士山噴火による影響の場合、複数の発電所が一斉に停止となることは考えにくいため、全面的な停電(ブラックアウト)となる可能性は低い。しかし、火力発電所の性能低下や停止が発生すると、電力供給不足に陥るため、東日本大震災の際にも行われた計画停電が実施される可能性がある。全国規模で需給調整機能を担っている電力広域的運営推進機関においても災害時等における計画停電の実施を計画している*3。

万が一計画停電が実施された場合、東京電力管内では、「原則、1グループあたり1日1回、2時間程度」「9時30分~20時までの間で実施(状況に応じて拡大の可能性あり)」とする考え方が示されている*4。このことから、企業では1日2時間程度の停電を想定した対策を講じる必要がある。最もシンプルな対策としては、非常用電源を備え、停電時間帯の電力供給を代替する手段である。しかし、大型機械などに電力を継続して供給できる非常用電源を備える場合、大きな投資となる可能性があることや、オフィスビルなどの非常用電源はエレベーターや空調などの共有部分に限定して供給され、事業継続に必要な機器への電力供給はできないことが多いことなどから、非常用電源による備えは簡単な方法ではない。そこで、「勤務時間帯のスライド」による対策を提案したい。状況により変更となるが、東京電力管内における計画停電は、9時30分から20時までの間の2時間に限定される方針であるため、停電時間帯を避け、その前後の時間帯を勤務時間帯としてスライドすることで、停電による中断なく業務を行うことができる。なお、勤務時間帯の変更には、従業員の合意が不可欠であるため、企業はあらかじめ緊急時における勤務時間帯の調整について、就業規則等で定め、円滑な調整が行えるような仕組みを作っておくことが望ましい。また、製造ラインなどの機械・システムについても稼働時間帯の調整をスムーズに行うための手順をあらかじめ定めておくとよい。

事業継続タイムラインの制定

ここまで、富士山噴火に伴う火山灰の降灰により生じる影響を踏まえ、企業があらかじめ備えておくべき対策について紹介した。では、これらの対策について、事業継続計画(BCP)としてどのように整理すればよいだろうか。

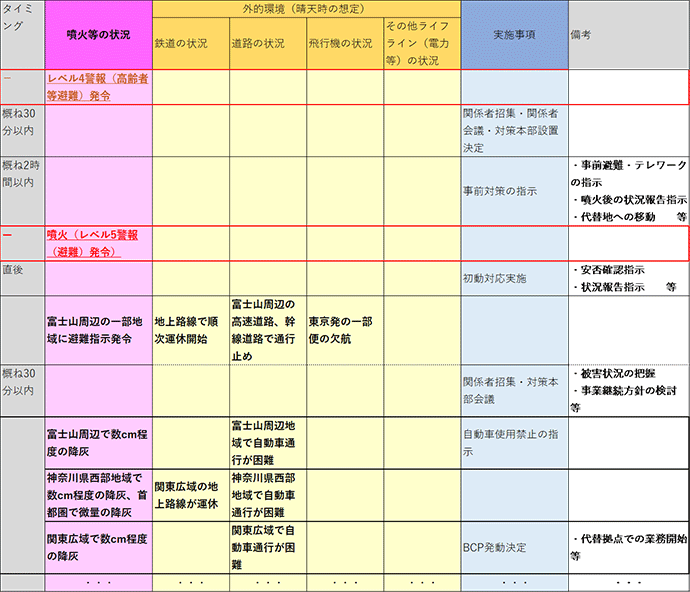

気象庁では富士山を含めた50の火山を「火山防災のために監視・観測体制の充実等が必要な火山」と位置づけて噴火の兆候を監視しており、噴火が懸念される際には噴火警報・予報を発表することを定めている*5。突発的な噴火を否定することはできないものの、多くのケースでは警報・予報を受けてから被害に備えることができると考えられる。そこで、警報・予報の発令を起点とした時間経過や周辺地域への降灰状況など、あらかじめアクションのトリガーとなる要素・タイミングを決め、その時々で実施すべき対策を定義した「事業継続タイムライン」(図2)を定め、状況に応じて前述した対策の実施などができるように備えておくことを推奨する。

図2 事業継続タイムライン(イメージ)

出所: みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

関連情報

この執筆者はこちらも執筆しています

-

2022年3月30日

-

2021年1月

―オールハザードBCPへの転換―