経営コンサルティング部 主任コンサルタント 佐藤 修平

狙い通りの人的資本を創出する動的ポートフォリオの構築

これまで述べた要件を踏まえつつ、「人材版伊藤レポート」において提唱されている「動的な人材ポートフォリオ*6」を参考に、その実現に向けた望ましい仕組みを考えていきたい。本稿では、検討を進める上でポイントとなる点を、①スキルのポートフォリオ(以下、ポートフォリオ)をどのように設計するか、及び、②どのように動かすか(動的にするか)に絞って論じていく。なお、これ以降に論述する「スキル」は外部・内部環境の変化によって必要性が大きく変わる可能性の高いテクニカルスキル*7に限定する。

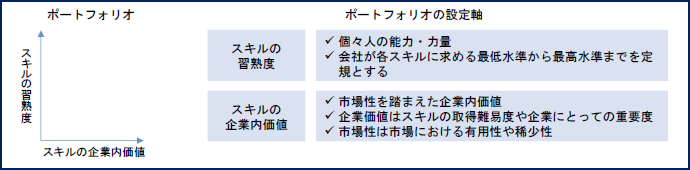

①ポートフォリオの軸をどのように設計するか

ポートフォリオを定める以上、人材戦略において定めた企業が求める人材像、ジョブを担うに足る各スキルについては、相対的な位置関係を明らかする必要がある。そのための軸として、「スキルの習熟度×スキルの企業内価値」という考え方を紹介したい。「スキルの習熟度」は、本人の力量を示し、本人に依存する。「スキルの企業内価値」は、該当するスキルが、市場における有用性や稀少性を踏まえ、企業にとってどの程度価値があるものなのかを示すものであり、企業に依存する。いくら本人の実力が高くとも、企業にとって価値が高くなければ、総和としての価値は低いとみなされ、本人の実力が高く、企業にとっても価値が高いスキルであれば、総和としての価値は高いとみなされることになる。一般的な例として、DXなどを推進するためのスキルは高く評価され、ITに置き換わりやすい定型業務を遂行するためのスキルは低く評価されることになると考えることができる。

それぞれの具体的な定義例として、「スキルの習熟度」では、会社が各スキルに求める最低水準から最高水準までを設定する。使いやすさを重視した例として、「援・独・完*8」といった旧来の職能資格等級制度において多くの企業が用いてきた方法を使うことも一手であろう。「スキルの企業内価値」では、市場性を変数の一つとして加えた評価方法を用いる。具体的には、スキルの取得難易度、企業にとっての重要度、市場における有用性や稀少性の総和を一つの価値尺度とし、中期経営計画策定時期毎(経営戦略と人事戦略の点検時期)にランクを更新していくというような枠組みが考えられる。

図表4 ポートフォリオ設定軸の考え方

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

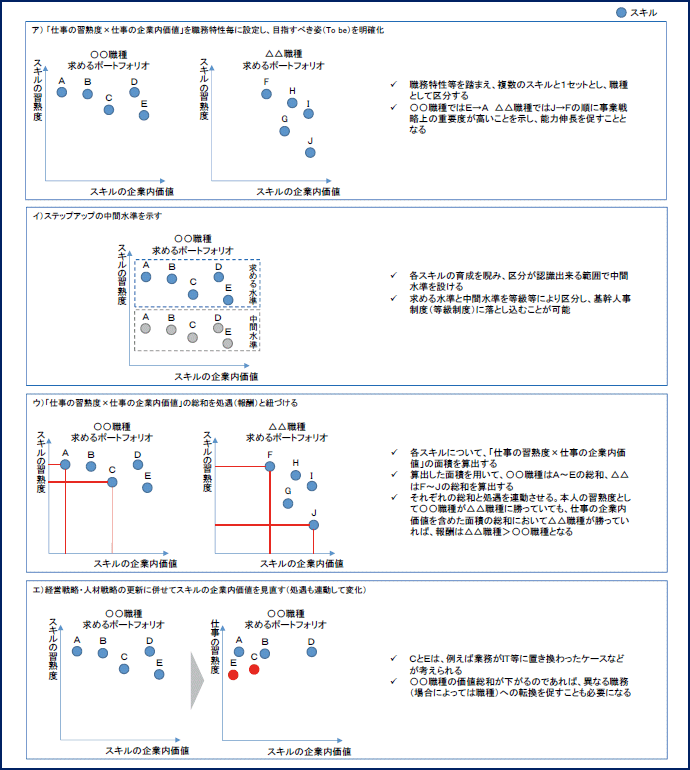

②どのように動かすか(動的にするか)

目指すべき姿(To be)に現在の姿(As is)が合致していない場合、意図的に、ポートフォリオを目指すべき姿(To be)へ近づけるための施策が必要となる。本論では4つの代表例を紹介する。

(ア)「スキルの習熟度×スキルの企業内価値」を職務特性毎に設定し、目指すべき姿(To be)を明確化

まずは、職務特性や対応が必要な職種の方向感等を踏まえた目指すべき姿(To be)を明らかにすることが効果的であろう。具体的には、既存の職種を、整理、細分化することや、例えば、担っていた業務がIT等に置き換わることで、別の活用方法を検討せざるを得ない職種(いわゆる一般職等)を、企画系の職種やインサイドセールスとして活用していくための道筋を整える、といったこと等も考えられる。

(イ)スキル伸長の中間水準を示す

目指すべき姿(To be)にむけ、中継点を等級区分などによって整備し、明確化することも、有効な一手になると考える。会社・社員共に等級区分の差が明確に認識できる状態としておくことは、社員のステップアップへ向けたインセンティブを高めることになるのではないだろうか。

(ウ)「スキルの習熟度×スキルの企業内価値」の総和を処遇と紐づける

個々人のジョブ・役割による処遇とは別に、各スキルの習熟度×企業内価値の合計を処遇に反映することで、スキル向上に向けたインセンティブを高めることができる。

(エ)経営戦略・人材戦略の更新に併せてスキルの企業内価値を見直す

ポートフォリオの定期的な見直しに合わせて、スキルの企業内価値も見直すことが重要である。このような見直しを、一般的に運用されている旧来の職能等級制度と比較すると、漸次的・年功的な経験の蓄積が、必ずしも等級や報酬の向上につながらない点に違いがあり、人的資本経営における人材マネジメントの大きな特徴と言える。

図表5 ポートフォリオを動的に動かすための4要素

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

上述①②の内容に加えて、ポートフォリオにて定めたスキルが習熟できるよう、教育体系も整備すべきであろう。これまで、日本企業における教育はOJTが中心であり、仕事を通じてスキル伸長を図る風土が根強く、教育投資額は諸外国と比べ少なく、また、社員側も学びに使う時間が少ないことが明らかになっている。しかし、今後は、このような状況の改善に、企業側及び社員側双方とも取り組むべき必要があると考える。

以上の様な諸活動を積み重ねることによって、人材戦略上のあるべき姿と現状のギャップを埋め、定着させることが、企業に求められる人的資本経営と言えるだろう。

より具体的なイメージを持って頂くために、弊社コンサルティング支援先を例に取り上げる。

- A社 400名規模の製造業

ものづくりを起点に多様な分野へのチャレンジとその事業化・収益化により発展を遂げている企業である。現在、経営課題として付加価値の向上が挙げられており、それを担う高度な技術を保有する社員を計画的に輩出することを企図した人事制度の改定を支援した。特に、技術職に関しては、狙い通りの人材を輩出するため、テクニカルスキルを細やかに明示し、等級・報酬と連動させた上で、社員の育成を行う仕組みとしている。なお、テクニカルスキルは市場価値を踏まえた技術ランクと本人の習熟度を掛け合わせたスキルマップとして作成・公開することで、技能職等、他職種からの転換も積極的に受け入れ、全社的な人材ポートフォリオの転換も図っている。

併せて、「人材版伊藤レポート」にて取り上げられている好事例の内、参考となる部分を抜粋する。これらの好事例では具体的に数値目標を掲げ、推進に対するコミットメントを強めていることが確認できる。

- IBMでは、事業環境や事業ポートフォリオの変化に対応するため、従業員のリスキル・アップスキルに注力している。人員配置に関してもリスキルを通じた内部配置の目標を75%と設定するなど、人材ダッシュボードを作成して経営陣で詳細に議論している。

- 株式会社日立製作所では、デジタル事業をけん引する人材の強化を重要なアジェンダと考え、2021年度までに、デジタル人材3万人、データサイエンティスト3千人及び、AI等研究分野のデジタル人材を2千人にする目標を設定している。中期経営計画の進捗発表の場でも、現在の状況と目標値を発信している。

- 中外製薬株式会社では、激変する事業環境の中、ステークホルダーからの期待に応え、価値創造を果たしていくために、人財要件を再設定し、適所適財を推進するポジションマネジメントを2020年4月から実施している。

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。