塗布シミュレーション

ダイコートシミュレーション

使用ソルバー:InterFoam

キーワード:VOF法、自由表面、非ニュートン流体、並列化

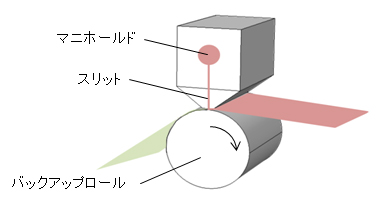

機能性フィルムや電池の電極の製造工程で用いられる代表的な塗布方式の一つにダイコートがあります。ダイコートは通常、下図に示すようにマニホールド部とスリット部を形成しています。マニホールド部に供給された塗料がスリット部で均一に広げられ、バックアップロールに巻かれた対象面に液膜を塗布します。

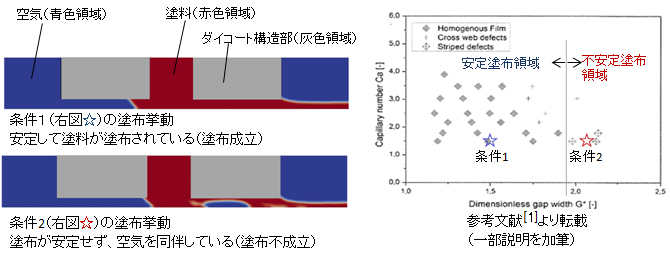

ダイコートの塗布は、塗布速度、塗料の粘度などの塗布条件によっては、うまく塗ることが出来ず(塗布破綻)、製品不良が発生する場合があります。このため、まず、うまく塗ることが出来る塗布成立条件(コーティングウィンドウ)を探索する必要があります。その上で、塗膜の厚みムラを押さえるための条件を求めます。

塗布条件探索の実験の負担を低減するため、シミュレーションを用いた塗布成立可否の予測や端部の膜厚分布予測に取り組んでいます。シミュレーションを活用することで、塗布速度、塗料の粘度をはじめとする製造時の塗布条件や、ダイの形状、バックアップロールの偏心などが塗布に与える影響を予測可能です。

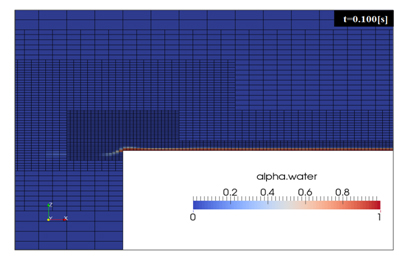

計算例1塗布成立可否の予測

参考文献[1]で用いられているダイ形状に基づき、スリット先端部に着目した二次元モデル作成し、塗布の成立可否を予測しています。シミュレーションの結果は非ニュートン性の塗料を用いた実験の結果[1]とも対応しています。

- [1]Marcel Schmitt, Michael Baunach, et.al., Slot-die processing of lithium-ion battery electrodes –Coating window caracterization, Chemical Engineering and Processing 68(2013) 32-37

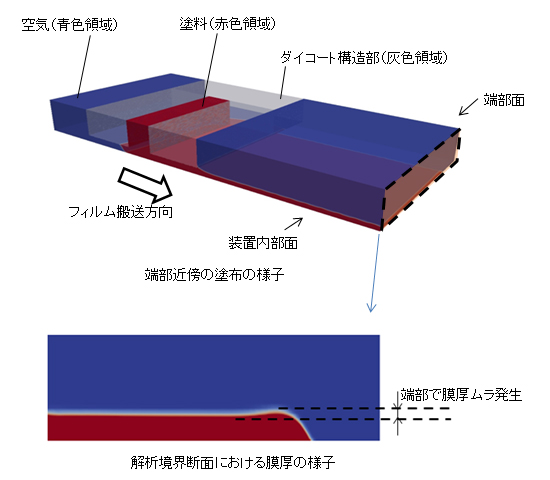

計算例2端部の膜厚分布予測

フィルム(塗布領域)の端部に着目した三次元モデルにより塗料端部の膜厚分布を予測しています。シミュレーションの結果からは塗布面端部で盛り上がり(膜厚分布)が生じることが示唆されます。

スピンコートシミュレーション

使用ソルバー:InterFoam

キーワード:回転系、VOF法、自由表面、並列化

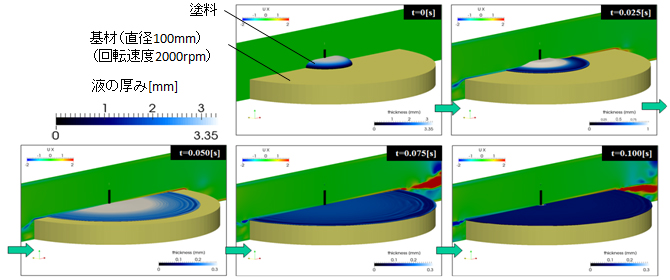

スピンコートは、基材を高速回転させることで、基材中心部に配置した塗料を遠心力で広げて薄膜を生成する方法です。半導体の製造工程やブルーレイディスクなどの記録メディアの製造工程で広く使われています。

一般に、厚みが均一な薄膜を生成するスピンコートですが、ウエハー上の配線パターンのような微細な凹凸構造の影響で厚みムラが発生し製品不良となる場合や液が基材全体に広がらず製品不良となる場合があります。このような場合、不良を回避する製造条件を、実験を繰り返して求める必要があり、製造の負担になります。そこで、実験に代わって条件出しを行い、製造の負担を低減するスピンコートのシミュレーションに取り組んでいます。

基材(円板)上を塗料が遠心力で広がっていく様子

スピンコートは薄膜の厚みに対して基材のサイズが桁違いに大きい(縦横比が大きい)、回転が高速といった、シミュレーションを難しくさせる要素を含んでいます。しかし、OpenFOAM®の計算スキーム、並列化機能を活用することで基材上を遠心力で塗料が広がっていく挙動を再現しています。回転中の液の挙動、膜厚変化、基材から飛び散る液の様子などが検討可能です。

円周の淵から飛び出る液の挙動 (円周近傍領域の断面を表示)

段階的に円周淵部分のメッシュを細かくして端部の液挙動を検証

圧着による塗料の流動シミュレーション

使用ソルバー:InterFoam

キーワード:VOF法、自由表面、移動メッシュ、非ニュートン流体、並列化

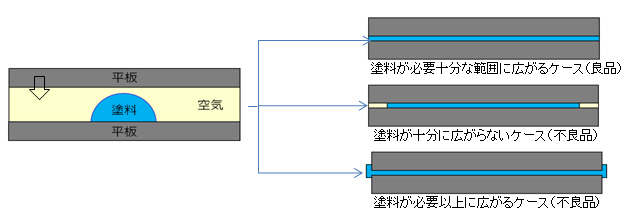

塗料を二つの板で挟み、押し付けることで広げていく(圧着)という工程はものづくりの様々な場面で行われます。このとき、塗料を必要十分な範囲に広げなければなりません。広がりが大き過ぎれば塗料がはみ出してしまいますし、広がりが小さ過ぎると製品としての性能が満たせない場合があり、どちらも不良品となってしまいます。このため、板を押し付ける強さ、樹脂の初期配置、配置する量、などをうまく調整する必要があります。

みずほリサーチ&テクノロジーズでは、圧着の条件に対して塗料の広がりを予測するシミュレーションの構築を進めています。板を押し付ける力、塗料の初回配置、配置する量に加えて、塗料の物性(粘度の非ニュートン性など)、板の壁面摩擦(流体抵抗)の異方性などを考慮することができ、圧着の条件出しに活用できます。

液滴状塗料の圧着時の流動挙動:ニュートン流体と非ニュートン流体の比較

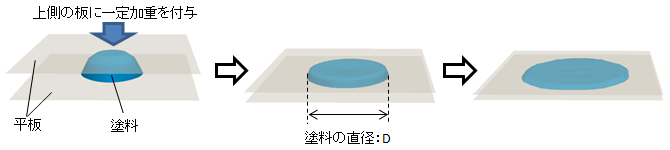

下側の平板の中央にマイクロメートルサイズの液滴状に塗料を配置し、上側の平板に一定加重を付与して下方へ移動(加重制御)させることで塗料を押し広げています。

3次元の流動解析により、液滴が広がっていく様子が予測できます。下図に示すように、粘度特性が異なる塗料で圧着時間に対する塗料の広がり方(塗料の直径Dで評価)を調べると流動挙動(広がり方)が大きく異なることがわかります。

一般に、非ニュートン流体のように非線形性が卓越すると製造工程の条件出しが難しくなり、試行錯誤の回数(実験の負担)が増える傾向にあります。このような場合にシミュレーションの活用が有用です。

平板にはさまれた液滴の圧着時の挙動

ニュートン流体と非ニュートン流体の流動比較

- *OpenFOAMはOpenCFD社の登録商標です。

- 適用事例(1):閉空間内の水素拡散挙動のシミュレーション

- 適用事例(2):塗布シミュレーション

- 適用事例(3):カスタマイズ例の紹介

- 適用事例(4):専用シミュレーションシステムの構築