消滅可能性都市――。センセーショナルな課題提起とともに地方創生が国策の柱に掲げられてから約8年。都市部から地域への人材還流政策は、その対象の力点こそ移住人口から関係人口*1に移りつつあるが、地域が人材を集めたい思いに変わりはない。

では、人材を惹きつけ地域の活力に結び付けるために、地域のどのような取り組みが有効だろうか。筆者も委員として参加した令和3年度 経済産業省 関東経済産業局「人材活用検討会議*2」で議論した内容を参考に、2回にわたり検討したい。

59もの実例にみる「地域ぐるみの人材確保」の共通項

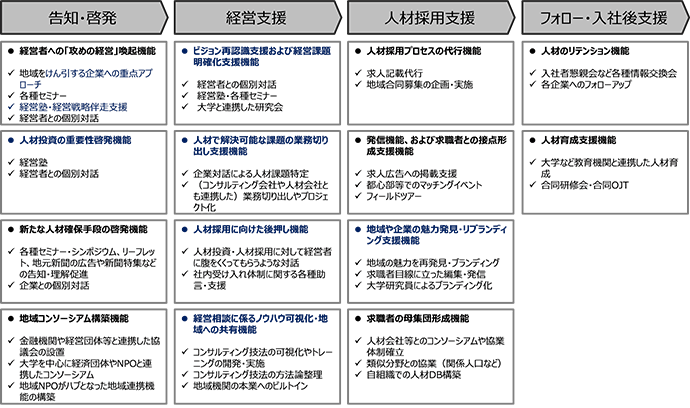

筆者はこれまで、内閣府「プロフェッショナル人材事業*3」の立ち上げや中小企業庁「中核人材確保スキーム事業*4」など、地域ぐるみで人材採用を推進する仕組みづくりに携わってきた。両事業あわせて、のべ59もの「地域ぐるみの人材確保」スキームの構築と発展を微力ながら後方支援した過程で、よりよい人材確保に結び付く地域の取り組みには共通点があることに気付かされた。そうした共通の取り組みを列記したのが図表1である。

特筆すべきは、単に「人材採用支援」に終始するのではなく、「企業への啓発」や「経営支援」などの前工程にこそ注力している点である。

たとえば、前述の中核人材確保スキーム事業に参画した静岡商工会議所では、地域の企業と将来像や成長戦略について対話を重ね、コンサルティング会社と連携して経営課題の掘り起こしや明確化を行い、人材投資の重要性について経営者と議論した。そして、課題解決に向けて必要な人材の要件や確保戦略について、都心部人材会社とも連携して検討を重ねた。求人化の際には、企業自身も気づいていないような魅力や持ち味を抽出し、地域の魅力などとあわせた求人情報の発信により、100近い応募に至った例もみられた。

また、プロフェッショナル人材事業の鳥取拠点では、自県の企業特性や他県との差別化に鑑み、副業元年ともいわれる2018年以前から「副業・兼業人材」の活用に取り組んできた。都市部人材会社等と密に連携し、副業候補人材の現地ツアーや企業経営者との接点形成、都市部大企業とのスキーム実証などに取り組み、副業・兼業人材の獲得に至っている。こうした取り組みは他県の模範にもなり、今では「副業・兼業先進県」ともいわれている*5。

こうした動きは、単なる地元求人の収集・発信とは一線を画した取り組みといえる。そこには、(1)まず地域の持ち味やあるべき姿を十分に吟味した上で、(2)補完できる外部機関を巻き込みながら最適な支援体制を構築し、(3)時には経営者の背中を押して、伴走しながら企業が抱える経営課題を特定し、(4)候補人材にとって魅力的な要素を抽出しマッチングの成功に導く、といったある種の戦略性が存在している*6。

図表1 「地域ぐるみの人材確保」実施の各機関に共通する取り組み

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成。関東経済産業局「人材活用検討会議」(第1回)提出資料(一部加筆)

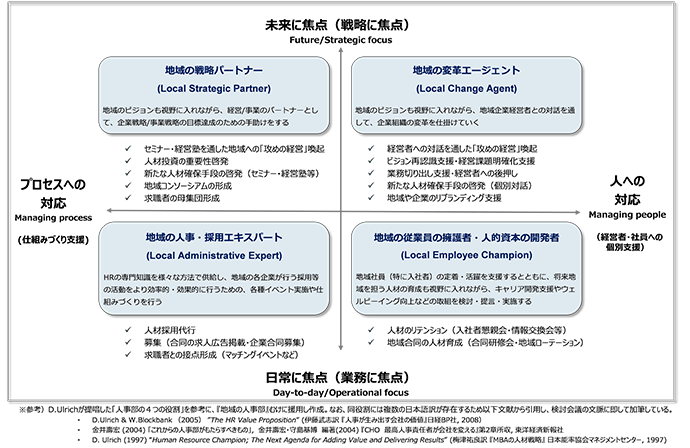

拡大図企業人事の4つの役割に学ぶ、「地域の人事部」に求められる役割

こうした戦略性に焦点を当て、概念的な整理を行ったのが図表2である。この整理は、前述の検討会議に際して実施したものである。地方自治体、地域企業、地域機関(商工会議所・地域金融機関・NPO法人)、都市部大企業、人材会社などが集い、「地域が一丸となった多様な人材活用の在り方」について検討した同会議において、その主要テーマは「地域の人事部」の構想であった。人事部という比喩は言い得て妙で、地域全体を1つの組織と見立てた時に必要となる機能を喚起させてくれる。このテーマ設定に着想を得て、企業人事の役割を説いたデイビッド・ウルリッチ教授のフレームワークを地域版に援用した試論がこの図表である。

なお、デイビッド・ウルリッチ教授は、企業人事の役割を「変革のエージェント」「戦略パートナー」「人事管理のエキスパート」「従業員の擁護者」の4つだと提唱した。この定義は2000年~2010年代頃の日本の企業人事にも大いに参考とされたが、とりわけ、変革のエージェントや戦略パートナーのように戦略性を持った対応にもっと注力すべきというメッセージが共感を得た。当時、新卒一括採用や年次管理など既存の仕組みの運用に終始しがちであった日本企業の人事部にとって、こうした戦略性の重要度は核心を突く提起だったためである。

もちろん企業人事を対象とした概念がそのまま地域に当てはまるわけではない。しかし、当時の企業人事が得た示唆は、現在の地域各機関にとっても大きなヒントになる。すなわち、地域の既存人材ニーズを集めて発信する役割(地域の人事管理のエキスパート)も必要ではあるが、それら以上に重要なのは、地域のありたい姿に照らしながら、地域にとって必要な企業や人材を結びつけ、化学反応を促すような「地域の戦略パートナー」であり、さらには、地域の戦略構築や地域の魅力化促進、地域企業の変革誘発を推進するような「地域の変革エージェント」であろう。

企業の採用現場において、魅力的でない企業がどれだけ小手先の採用施策に頼っても効果には限界がある。それと同様に、地域においていくら人材集客策に頼っても、地域の持ち味や魅力、将来像と紐づかなければ成果にはつながらない。地域や地域企業の持ち味を見つめ直し、まずは磨き上げることが、一見遠回りのようでいてよい結果につながる。よりよい人材を惹きつけ地域の活力に結びつけるためには、上述した4つの機能を持つ「地域の人事部」のような存在が必要ではないだろうか。

さて、こうした問題意識で臨んだ検討会議であるが、議論を通して、さらに重要な「第5の役割」が浮き彫りになる。その詳細は後編でお伝えしたい。

図表2 地域の人事部が果たすべき役割

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成。関東経済産業局「人材活用検討会議」(第2回)提出資料(一部加筆)

拡大図“転職なき移住”の落とし穴?

私ごとで恐縮ではあるが、15年以上住んだ東京を離れ、2021年春から近郊の地方圏に移住した。コロナ禍前から計画していた移住ではあったものの、折しも政府から「転職なき移住」というコンセプトが打ち出された昨今、図らずも私もその1サンプルに加わることとなった。

さて、いざ転職なき移住を実践してみると、思わぬ落とし穴もあることに気付かされた。それは地域への順応である。転職も伴う移住 ―いわゆる普通の移住であれば、居を構える地域で職に就き、その職場を通じて地域と交わり、地域に順化していくのであろう。ところが、転職なき移住の場合、職場は都市部のままである。これは地域と交わる貴重な機会を逸していることを意味する。ましてや昨今のリモートワークである。1日在宅で仕事をしている場合、移住者が単なる待ちの姿勢であっては地域人脈を育む機会は訪れない。転職なき移住には、普通の移住以上に、地域ネットワークに溶け込む努力が求められるように思う。

幸い筆者の場合には子供がまだ幼く、小学校・幼稚園のパパ友・ママ友のネットワークを通じて地域との接点ができたほか、たまたま興味のあるボランティアが地域にあり、その参加を通じて徐々に地域の輪に入ることができている(と私は思っている)。もちろん地域に馴染む努力は、第1には移住者本人の責任であろう。しかし、外から来た人材をいかに地域に馴染ませ、地元との化学反応を誘発するかという地域側の視点に立った場合、地域側にも担える大切な役割があるのではないだろうか。そんなことに気付かされたのが、前編でも紹介した経済産業省 関東経済産業局「人材活用検討会議」での議論であった。

いま地域に求められる、新入者へのオンボーディング機能

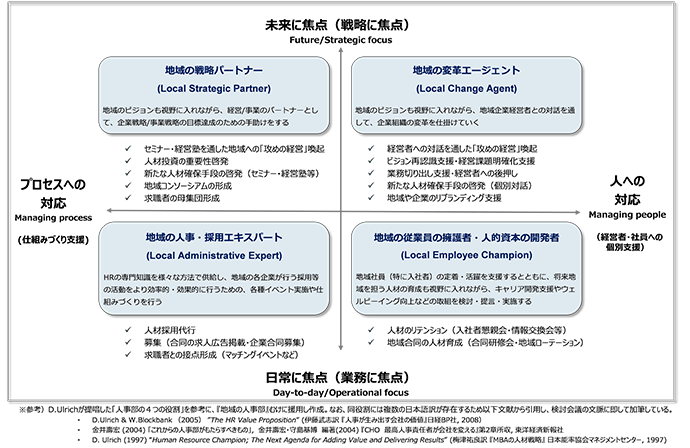

前編でも述べたように、同会議において筆者は「地域の人事部」が果たすべき4つの役割の試論を提起した。

こうした役割については早々にも同意が得られたものの、各地域のフロントランナーの方々(たとえば、静岡商工会議所地域人事部長 村上孝明氏、NPO法人MEGURU代表理事 横山暁一氏、特定非営利活動法人G-net理事 南田修司氏など)のもっぱらの課題は、人材獲得の後の段階にあった。すなわち、新規人材が地域と接点を持った後に、いかにその人材を惹きつけ続け、地域に馴染んでもらうか。ひいては地域ネットワークとの融合を通し、さらなる発展やイノベーションにどう結びつけるかという点にあった。この課題に対する取り組みとして、たとえば塩尻市では、地元企業に加入した人材に継続的フォローを行うとともに、新規人材の交流促進や地域ネットワークとつなげるようなコミュニティ形成促進を行っている。同市でそうした取り組みの先頭に立っていた横山暁一氏は、2020年にNPO法人MEGURUを立ち上げ、地元企業への人事支援やマッチング支援と、個人へのキャリア支援や地元学生の教育とも連動するような仕組みづくりに着手している。

こうした地域への順化促進について、検討会議では、人事用語になぞらえ「地域のオンボーディング機能」と呼称している*7。リクルートマネジメントソリューションズによると、オンボーディングとは、既存の組織に新しく参加する人が早く組織の人や文化・仕事の仕方などを学び、力を発揮するのを支援するプロセスを指す。入社直後のサポートだけでなく、新入者が特定の職場で力を発揮できるようになるまでの期間にわたって行われる組織的な取り組みを含むことにも特徴がある。

地域の人事部が果たすべき役割

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成。関東経済産業局「人材活用検討会議」(第2回)提出資料(一部加筆)

* 前編「図表2」を再掲

関係人口時代に求められる地域との結びつき

移住・定住人口から関係人口へと政策対象の力点が移る中、地域のオンボーディング機能は、各地域にとって今後ますます重要になるものと考えられる。定住人口と比べて、関係人口はその定義上、移ろいやすい性質にあるためである*8。仮に現在、兼業・副業・プロボノなどで人材が地域と接していても、その関係性が永続的に続くわけではない。移住・定住人口と比べると、関係人口は容易に他地域へ移ることができる。そのため、「プロジェクトの切れ目が縁の切れ目」になってしまう可能性を関係人口は常に抱えている。また、些細なミスマッチが、人材と地域との関係性の終焉につながる可能性もある。魅力的な人材であるほど他地域からも引く手あまたであることに鑑みると、地域側には外部人材を地域と結びつけ、惹きつけ続けるような工夫が求められている。

地域のオンボーディング機能は具体的には次のような取り組みが必要となる。すなわち(1)新規人材が地域企業に加入した後も継続的に定着・活躍状況をフォローし、(2)必要に応じてその人材の意欲と能力が遺憾なく発揮できるような環境づくりを働きかけ、(3)その人の特性に応じて、人的ネットワークの構築支援やイノベーションを誘発するような仕掛けづくりをする、といった取り組みである。こうした機能は、地域に根差す機関にしか提供できない。入社後も人材に親密に関わり最適な個別対応を行うきめ細かさや、地域ネットワークのハブになる関係性の密度が求められるためである。検討会議においても、地域機関が最優先で取り組むべき課題は、地域のオンボーディング、ひいては地域の持つ社会的価値の向上にあると提起された*9。

企業人事の「第5の役割」は地域の人事部にも求められる

思えば、デイヴィッド・ウルリッチ教授が人事の4つの役割を提唱した約10年後、日本では第5の役割について議論されている。その役割とは「文化の擁護者(ガーディアン・オブ・カルチャー)*10」であった。人材の流動性が高まり競争環境の変化も激しくなる中で、他社には模倣困難な「組織文化」が企業競争力や人材確保の源泉になっていたことが背景に挙げられる。本稿テーマから逸脱するため詳述は控えるが、こと人材確保の観点からいえば、組織文化は人材を惹きつける磁力のようなものとして作用する。組織文化やそれを通じた他社では経験できないような体験(エンプロイーエクスペリエンス)が、組織の求心力を高め、他社との差別化につながるのである*11。

もちろん企業の現象がそのまま地域に当てはまるわけではない。しかし、人材の流動化と多様化に伴って、各企業固有の組織文化や社員に提供できうる体験価値の重要性が高まったという労働市場の構造は、地域にとっても大きな示唆を与えてくれる。関係人口や地域兼業・副業人材、転職なき移住者など、地域を取り巻く人材にも流動化と多様化が進む中、今後地域には、地域との結びつきを強め、地域独自の魅力を磨き上げる機能がますます重要になるだろう。その機能の一翼を担うのが、「地域の人事部」である。これからの地域の人事部には、(1)人を惹きつけ続ける地域の魅力(とりわけ地域が大切にしている価値観・文化や、その地域の人々が持つ魅力)や、各地域の独自の社会的価値をいかに規定するか、(2)そうした魅力・価値を地域の新たな参入者にも伝えつつ、いかにオンボーディングの成功を導くか、(3)新規参入者の地域順応のみならず、新しい知見や価値観などをいかに地域に取り入れ、さらなる価値創出につなげていくか、といった課題への取り組みが必要となるだろう。

筆者は、今年度も引き続き、関東経済産業局の検討会議に関わらせていただくこととなった。労働市場に関わる実務者かつ研究者として、そして、一人の移住者として、「地域の人事部」がもたらしうる価値やその在り方について引き続き検討していきたい。

-

*1多様な定義があるが、総務省では「移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、地域と多様に関わる人々」と定義している。

-

*2令和3年度「関東経済産業局における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業」(事務局:株式会社パソナJOB HUB)において実施された。

-

*3内閣府が2015年度より開始した事業。東京都を除く全国46道府県にプロフェッショナル人材戦略拠点を設置し、地域企業に対して「攻めの経営」への転身を促しつつ、人材会社を通じて人材確保支援を実施し、都市圏から地方圏への人材還流を促す事業。当社は2015年度~2018年度に全国事務局を担当した。

-

*4中小企業庁が2018年度より開始した事業。経営支援機能と人材確保支援機能のシームレスな連携を目的に、副業・兼業も含めた人材のマッチングを図ったもの。当社は2018年度・2019年度の実証事務局を担当した。

-

*5「副業・兼業先進県」が人材迎え入れで奏功したピンポイント戦略(2021年7月30日、日刊工業新聞)

なお当社も、とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点ならびに同拠点戦略マネージャーの松井太郎氏と連携し、副業・兼業に係る体験ツアーの企画や大企業との実証企画などに携わっている。 -

*6ここでいう戦略性とは、地域の将来像やあるべき姿を見据えて地域の現状とのギャップに鑑みた上で、地域が対応すべき事項に優先度を付け、最適な資源配分・体制構築を行って活動している姿を指す。

-

*7「地域のオンボーディング」の呼称については、本検討会議のファシリテーターをつとめた平田麻莉氏(一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会 代表理事)によって提案された。また、こうしたニーズは、人材を受け入れた企業からも声があがった。たとえば竹内佑騎氏(株式会社竹屋旅館 代表取締役)からは、「仕事の側面だけ捉えた狭義のキャリアだけでなく、人材の人生や生き方も含めた“ライフ(ライフキャリア)”に寄り添った支援が望ましい」という趣旨の提案もあった。

-

*8総務省は関係人口の定義を「移住した『定住人口』でもなく、観光に来た『交流人口』でもない、地域と多様に関わる人々」としており、いくつかのパターンを示している。本稿ではそのうち主に「風の人(行き来する者)」や「何らかの関わりがある者」を念頭に置いている。

関係人口ポータルサイト(総務省) -

*9地域における社会価値の向上の必要性については、本検討会議のなかで加藤遼氏(株式会社パソナJOB HUB)によって提起された。

-

*10金井ら(2010)や中村ら(2014)によると、文化の擁護者とは、企業の理念や組織価値、DNAのようなものを社員に浸透させる役割を指す。元P&Gヴァイスプレジデントの会田秀和氏が提唱したとされている。

-

*11ただし、企業人事において組織文化やエンプロイーエクスペリエンスが重要視された背景には、企業競争力の源泉がモノや財務から「人と組織」に変遷したことに他ならない。こうした背景に伴い、近年の日本企業ではCHO(Chief Human Officer)、CHRO(Chief Human Resource Officer)などのポジションが設置されている。

参考文献

-

1.リクルートマネジメントソリューションズ(2021)『RMS Message』vol.63 特集1「変わるオンボーディング」

-

2.金井壽宏・森永雄太・浦野充洋(2010)「人事部の役割 ―変革主導の役割とサーバント・リーダーの役割」(国民経済雑誌 第202巻, 第1号, 69-93.)

-

3.中村和彦・金井壽宏・大谷友樹・平野光俊(2014)「戦略パートナー/チェンジ・エージェントとしての人事部が取り組む組織開発」(経営行動科学 第27巻, 第1号, 61-87.)

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp