持続可能な社会実現に向けたカギとも言える教育格差の是正。この是正が難しい点は、そもそも格差が目に見えにくいことにある。データに基づいて分析し、メカニズムが明らかになって初めて「格差」として認識できるためだ。また、格差是正の対応もデータによる検証を踏まえてこそ妥当性が判断できる。本稿では、「情報格差が生みだす地域の大学進学差」を例に、データに基づいた課題把握や対応策検証の必要性について述べる。その上で、データに基づく施策の実施に向けた3つの具体策を紹介する。

1. はじめに

いまや小学校の授業にも登場するSDGs。企業や行政の取り組みも連日のように報じられ、SDGs に関する報道を目にしない日はないと言っても過言ではない。そのSDGs

の掲げる目標達成の重要な役割を担うのが教育である。国連の定める17の達成目標のうち「目標4.教育」として一角を占めるだけではなく、貧困の撲滅(目標1)や健康・福祉の向上(目標3)、働きがいや経済成長(目標8)、技術革新(目標9)など複数の目標達成に教育の拡充が大きく寄与するためである。

教育に関するSDGs

の目標は「目標4.質の高い教育をみんなに」と掲げられ、公正で質の高い教育をすべての子どもに提供することや、教育への平等なアクセスを担保することなど、教育格差の是正に関する目標が明記されている。教育への平等なアクセスなどと聞くと、ついその対象は発展途上国だと思われがちである。しかし、教育機会の格差はわが国にも存在する。とくに問題が根深いのは、目に見えにくい教育格差である。本稿ではまず、そうした見えざる教育格差の一端を例示するとともに、データがあって初めて可視化できることを紹介する。次に、一見効果的に思える対応策も、データをもとに検証することで初めてその限界や新たな課題が浮き彫りになることをお伝えする。そして最後に、そうした検証に必要な3つの具体策として、追跡データの構築や行政情報の活用、施策のリサーチデザインについて述べる。

2. 見えざる教育格差

(1)情報格差が引き起こす都市・地方間の大学進学格差

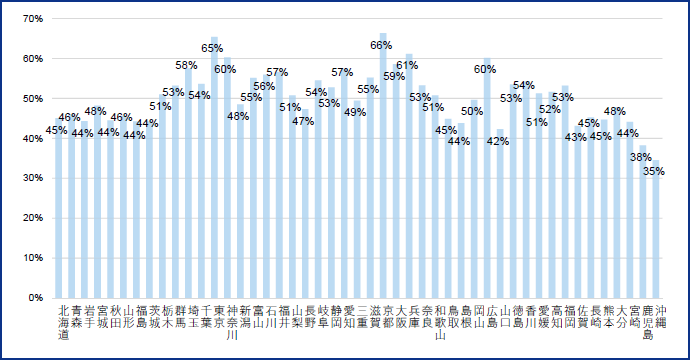

わが国に存在する教育格差の顕著な例の一つが、地域による大学進学差である*1。都道府県別の高校卒業生のうち大学進学者の割合を示した図表1を確認すると、最も高い京都府や東京都では高校生の大学進学率は65%以上に上る。これに対して最も低い沖縄県は35%に過ぎない。すなわち、国内でおよそ2倍近い進学差が存在することになる。

もちろん進学・進路選択はあくまで個人の自由である。そのため、上述の進学差が個人の適切な意思決定による結果であれば、一概には問題だとは言えない。しかし、教育社会学や経済学の諸研究では、こうした差は、個人の意思決定のみならず家庭環境の違いや地域の違いによっても引き起こされていることが明らかになっている。例えば、地域によって大学の定員人員が異なること(上山2012など)や地域の県民所得が異なること(佐々木2006など)などが代表例である。たしかに大学数が都市部よりも少ない地方では、地元大学の定員人員も限られる。また、地方から都市部の大学に通うことは生活費負担にもつながるため進学にも影響を及ぼすであろう。

もしも地域の進学差の要因が、こうした大学収容人数や家計所得だけであれば、格差は発見しやすく対応もしやすいだろう。例えば奨学金の拡充や大学定員人数の調整など政策的対応策も浮かびやすい。ところが問題は、格差の要因が親や地域による目に見えない影響にある点である*3。こうした目に見えない影響は、データを収集して分析を重ねることで初めて顕在化される。例えば教育社会学を中心に教育格差の先行研究を整理した松岡(2019)では、両親の学歴によって習い事やメディア消費時間に差があることや、子供に進学を期待する割合も親の学歴によって異なること(松岡2019)、両親の学業や職業といった家庭の社会・経済的背景によって子供の学習努力量が異なること(苅谷2001、Matsuoka

2013)、親の読書量・読書習慣が子供にも引き継がれる世代間伝達が起こっていること(松岡・中室・乾2014)など、親の影響に関する実証研究が例示されている*4。

目に見えない要因は、親による影響だけではない。地域による違いも見逃せない。とくに重要なのは、情報の地域格差によって、進学に対する生徒の認識に地域格差が生じている点である。東京大学「高校生の進路に関する調査」*5の個票データを用いて分析した筆者の研究(森安2021a)では、大学進学によって得られるメリット(ここでは「大卒・高卒間の賃金差異」を代理変数としている)について、地方圏の高校生は三大都市圏よりも統計的に有意に低く認識していることが明らかになった*6。その影響からか、中学時点で同様の学力だった生徒を比較しても、地方圏の高校生は都市圏より有意に大学進学希望が低かった。こうした大学進学に対する認識の違いを引き起こす要因を分析したところ、地方・都市間の情報差があることも明らかになった。具体的には、調査で確認できる情報取得経路のうち都市圏では「塾や予備校の先生」、「学校の進路指導」、「学校の先生」、「学校のガイドブック」、「オープンキャンパス」、「家族」など多様な情報経路によって大学進学に対する認識や主観的な進学メリットを高めているのに対し、地方圏で有効なのは「学校のガイドブック」だけであり、それ以外の項目(前述の「塾や予備校の先生」、学校、「家族」などの項目)に統計的に有意な影響は確認できなかった。こうした結果からは、同じ高校生であっても居住地域によって取得する情報が異なり、大学進学に対するそもそもの認識に違いが生じている様子が伺える。こういった目に見えない格差は、高校生の認識について精緻に調査した貴重なデータが存在してこそ明らかに出来るものである。

図表1 都道府県別高校卒業者の大学進学率(2)

(資料)文部科学省「学校基本調査」(令和2年度)をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(2)情報提供によって解決できるか?ランダム化比較実験を用いた検証

では情報格差の是正に向けてどのように対応すればよいのだろうか?直感的には「情報の差が問題なのであれば、情報を提供すればよい」と思いがちだ。しかし現実はそう単純ではない。以下に示すように、効果が限定的であったり、思わぬところに影響を及ぼすことが知られているためである。

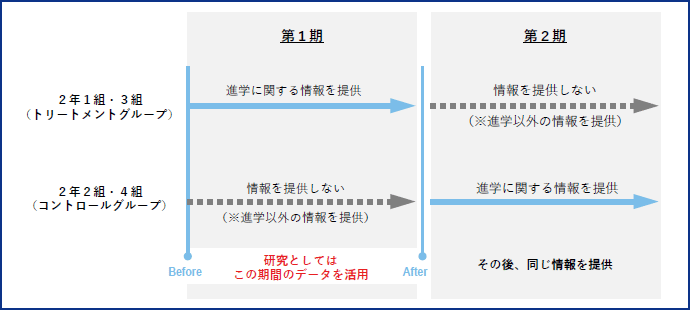

情報提供による影響を検証する際、有用な手法がランダム化比較実験である。これは、対応を施す層(Treatment group: 介入群)と、対応を施さない比較可能な層(Control

group:対照群)を準備し、外的条件を同一にした上でその前後変化を比較検証する分析手法である*7。ただし、その実施には平等性や倫理的な問題、学校現場の受容など様々な困難が伴うことを前著「行政への浸透に向けたEBPM

の課題とその一方策~EBPM

を契機とした行政・研究の連携を~」(森安2019)で述べた。しかし工夫によって一定期間の実験を実施することは可能である。例えば、生徒をランダムに振り分けることが難しい場合には、学校単位・クラス単位でランダム化する方法(クラスターランダム化比較実験)がある。また、ある特定層だけの情報提供が不公平だとされる場合には、実験・研究期間終了後に対照群にも同様の情報を提供することで教育の平等性を保つことも可能である(フェーズインランダム法)。

筆者は慶應義塾大学において、これらの手法を用い、進学情報提供の影響に関する実験研究を行った(森安2021b)。これは地方のとある高校を対象としたクラスターランダム化比較実験であり、生徒に対して大学進学による金銭的なリターン(最終学歴別の平均所得の違い)・キャリアパスの違い・進学に関する費用(学費、付随する生活費、奨学金制度など)などの情報を提供しその影響を検証したものである。結果、生徒たちが希望する勉強時間については統計的に有意な変化がみられた。具体的には、情報を授受した生徒はそうでない生徒に比べて有意に「今後行おうと思う勉強時間(平日1日あたり)」が高まっていた。しかしその一方で、進学希望については一部の生徒に上昇がみられたものの、生徒の大半は無変化であった。経済学では、大学進学にかかる費用(コスト)と進学によって得られる効用(リターン)を比較して進学可否を判断するものと考えられている*8が、適切な進路・進学情報の提供は、生徒の進路選択の直接的な変更ではなく、むしろ自身への教育投資意欲の喚起に影響したことを示唆している。加えて、興味深いことに、実験の結果、情報提供によってむしろ逆に進学希望が減退するような生徒も一部確認された。そうした生徒の特徴は、もともと過度に高い大学進学リターンを見込んでおり、なおかつ低学力の層であった。この現象は前述した経済学の理論に照らすと次のように解釈できる。すなわち、一般的に低学力者ほど学力向上のための必要な投資(時間的・金銭的・心理的なコスト)は高くつくが、進学情報の取得によって「当初思っていたほどには、投資コストに見合うリターンが得られない」ことを認識し、結果、大学進学意欲が減退したというものである。この実験研究から得られる教訓は、第一に、進学に関する情報を提供したからといって必ずしも生徒の反応が進学選択に直結するとは限らないという点である。第二に、学生によっては情報提供がむしろ進学意欲を減退させてしまう可能性もある点である。こうした教訓は、行政や学校関係者などが留意すべき点であろう。

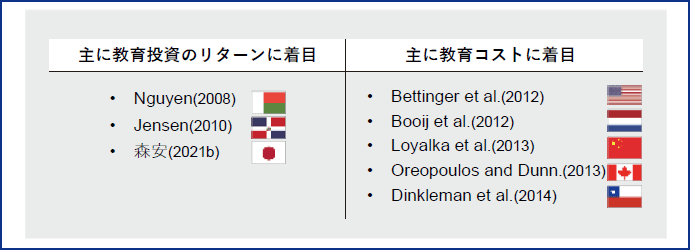

もちろんこの1研究だけで、情報提供の影響を断定するのは拙速である。そこで複数の研究結果も確認したい。実は進学と情報提供の関係性は、経済学では2010年ごろから世界各国で実験的研究が行われている。とくに進学によって得られるリターンに対する個々人の認識については、Perceived

Returns(主観的な期待収益)と概念づけられ、近年注目されている。前述のように、経済学では進学によって得られる効用と費用の現在価値を比較して進学判断がなされるものと考えられているが、従来の経済学では、個人は情報をすべて正確に認識し完全予見できることが前提とされていた。しかし現実的には、個人の収集できる情報には限界があり、認識できるリターンはあくまで主観的なものに過ぎない。ノースウェスタン大学のチャールズ・マンスキー教授が言うように、「経済学者は進路選択と結果に関するデータから教育のリターンを推計しようとするが、若者は、家族や友人らが過去にどんな選択をし、その後どうなったかを参考に自分の進路を考える」のである(マンスキー2020,p190)。実際、Perceived

Returns

を実証する実験研究の嚆矢にもなったNguyen(2008)では、地方ほど情報が乏しく、期待収益と実際のリターンにギャップが生じることを指摘した上で、マダガスカルで情報提供実験を行っている。結果、進学のロールモデルも交えた情報によって学業成績が高まることを示しているが、その一方で進学によるリターンを過大評価していた生徒については、むしろ学業成績が下がったことも発見している。

その他、進学コストに関する情報提供実験も各国で行われている。適切な情報提供によって進学選択に正の影響を与える結果が多いものの、ここでも単なる情報提供だけでは影響は限定的だとする結果も存在する。例えば、アメリカ低所得者に対する奨学金支援の実験研究では、奨学金情報だけの提供では大学進学への効果は乏しく、個別的なサポートとセットになってこそ効果が発揮されることを明らかにしている(Bettinger

et al. 2012)。

このように、「情報提供」という一見妥当に思える対応策も、いざ検証するとその効果は限定的であったり、改善点が浮き彫りになったりすることが伺える。例えば個別サポートをせず単に情報提供するだけでは効果が限定的なことや、情報提供によってむしろ進学意欲が減退する可能性などは、検証なき対応ではつい見逃してしまう現象であろう。

こうした教訓は大学進学情報の分野に限らず、行政や企業が行う多くの施策にも当てはまる。一見どれだけ妥当と思える対応策であっても、「単なる思い込みかもしれない」と疑ってかかる必要があり、対応後の効果検証や意図しない副作用(Unintended

Consequences)の有無を点検することが求められる。ただし、こうした検証・点検には、事前設計やデータの準備がものをいう。なにか施策を講ずる際は、必ず事後の効果検証とセットで検討し、効果検証も見据えた設計・実施が必要不可欠となる。次章にて詳述したい。

図表2 フェーズインランダム法を用いたクラスターランダム化比較実験のイメージ

(資料)森安(2021b)を参考にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

図表3 進学情報の影響に関する実験研究例

(資料)森安(2021b)を参考にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成。図表中の国旗は実験対象地域を示す。

3. 効果の検証に求められる事前設計・追跡データ・行政情報

それでは、効果検証も見据えた施策の検討・実施にあたり何が必要だろうか。筆者はこれまで厚生労働省や文部科学省におけるEBPM(エビデンスに基づく政策立案)推進支援に携わり、政策の各種効果分析や省内向け研修などを行ってきた。そうした経験を踏まえ、必要となるデータや、対応策実施時の工夫といった観点から、次の3つを紹介する。

(1)追跡データの収集・蓄積

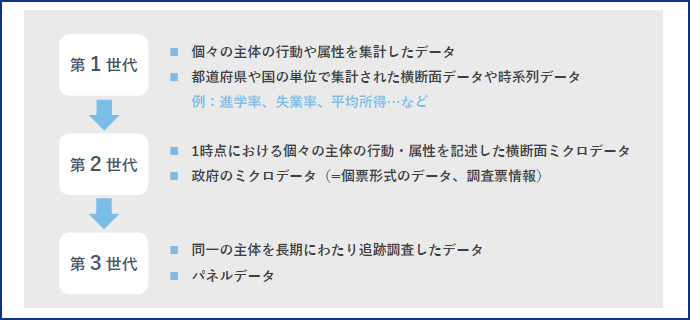

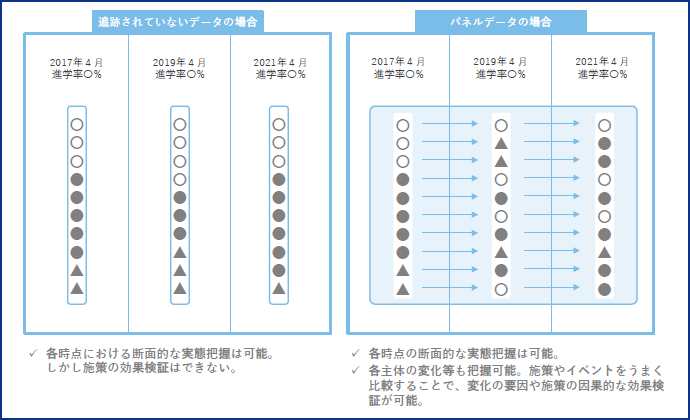

企業・学校・行政にかかわらず、読者がもしデータ構築に携わる立場ならぜひご検討いただきたいのが、追跡的なデータの構築である。個人や企業、学校など同一個体を追跡的に把握するデータを蓄積しておくことで、施策の効果検証は各段に精度が高まる*9。なお、こうした追跡的なデータをパネルデータという。都道府県単位など集計されたデータ(第1世代)、1時点における個別の主体について記述した個票データ(第2世代)と比べて、パネルデータは第3世代のデータとも呼ばれる。

第1世代・第2世代のデータでは、その時点における状態は観察できるものの、何かの施策の因果的な効果を把握することは難しい。例えば2017年以降のキャリア教育の実施によって生徒の進路選択にどのような変化が生じたのかを知りたい場合、実施以前の2015年と実施以降の2020年を単純比較するだけでは、キャリア教育の影響は確かめられない。別の要因(学生の世代の違い・景気変動など)による影響が排除できないためである。どのようなキャリア教育を受けた個人が(又は、どのようなキャリア教育を施した学校が)、その後、キャリア教育を受けていない層と比較して進路状況が変化したかを把握できて初めて、因果的な効果を検討できることになる。

こうしたパネルデータは、例えば21世紀出生児縦断調査(厚生労働省・文部科学省)など、ある特定層を追跡した調査であれば行政でもいくつか存在する。ただし、ある特定の層だけの追跡の場合、他世代との比較ができず分析には限界がある。そうした中、わが国の人口構成を反映したパネルデータとして稀有な例が慶應義塾大学の持つパネルデータ「日本家計パネル調査JHPS/KHPS」である。筆者も共同研究員として週2日勤務している慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センター(センター長:山本勲教授)では、2004年から毎年、個人や世帯を対象に追跡した調査を行っている。その調査では、家族構成、個人属性、学歴、就業・就学状態をベースに、所得、教育、健康・医療、消費、所得、住宅、生活時間の配分、親との居住関係に至るまで包括的なテーマについて追跡調査がなされている。また、新型コロナウイルス感染症の影響を把握するため、2020年5月以降追加的に特別調査も実施されている。その結果、コロナ禍前には在宅勤務実施率に所得階層による差は見られなかったにもかかわらず、コロナ禍以後の2021年4月には高所得層で顕著に在宅勤務が拡大。ワークエンゲージメントや自己研鑽の学習時間も高所得層で増大したことなどが明らかになっている(山本・石井2021、石井・中山・山本2021)。こうした分析は、コロナ禍前の段階から個人の就業状態や学習時間、心理状態などを調査し、追跡的に検証できたからこそ可能となる分析である。もちろん事後的にアンケートを行い、回顧的に過去を振り返って回答することも可能である。しかし詳細な前後変化や要因分析、因果関係の検証という点では限界があるし、仮に過去のワークエンゲージメントなどを回顧的に答えてもその信頼性は低い。

なお、慶應義塾大学では、教育分野に特化したパネルデータも収集・蓄積されている。2010年以降、慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センターが前述のパネル調査の回答対象者のうち子どものいる世帯に対し、算数(数学)・国語・推論の基礎学力テストや、生活に関するアンケート、教育環境や子育て・子どもの行動に関するアンケートを行っている(日本子どもパネル調査)。加えて、慶應義塾大学こどもの機会均等研究センター(センター長:赤林英夫教授)とも連携し、親子の二世代にわたって追跡したデータも構築。経済格差や教育格差の世代間連鎖に係る各種研究も行われている。

図表4 第3世代と言われるパネルデータ

(資料)慶應義塾大学パネルデータ設計・解析センターHPを参考にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

図表5 パネルデータのイメージ

(資料)各種資料を参考にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(2)行政情報・校務情報など業務上、収集されている情報の利活用

さらに、もしも読者が行政関係者や教育委員会・学校関係者などで、行政データや校務情報にも関わる方なら、ぜひご検討いただきたいのが行政情報や校務情報の活用である。前述のパネルデータは研究テーマに即した調査はできる反面、数値の正確さ・脱落の少なさ・観測値数の多さ等の点についてはデメリットもある(別所ら2019,

田中2020等)。長年にわたり個人や企業を追跡調査する過程で、どうしても回答が途中で途絶えてしまったり、回答者数を増やそうしてもコストが発生してしまったりするためである。

そこで近年注目されているデータが行政データ(administrative

data)である。自治体は日々の業務を遂行する上で必要なさまざまな行政データを持っており,特に教育政策に関連する分野では学力テストや体力テスト、児童生徒の健康診断情報など,さまざまな有益なデータを保有している(田中2020)。これらのデータは行政や学校の業務遂行のために収集されたものであり、ほぼ全数のデータが蓄積されている。こうしたデータを他の情報と紐づけることで、目には見えない社会課題を浮き彫りにすることが可能になる。

こうしたデータは既に北欧諸国やアメリカなどで活用されている。特筆すべきは、教育以外の分野のデータとも紐付けることで新たな発見を生み出している点である。例えば、アレックス・ベルらハーバード大学の研究では、ニューヨーク市の児童のテストの点数およそ20年分のデータを、成人後の税務記録や特許記録と紐づけることで、教育が成人後のイノベーションに与える影響について分析している。結果、恵まれない家庭環境等の「教育機会の不平等」によって、イノベーション創出という「教育結果の不平等」が引き起こされていることを明らかにしている。そうした教育機会の不平等によって喪失されたイノベーションの機会*10も推計しており、推計の結果、恵まれない家庭環境など不利な立場にいた生徒たちが、もしも有利な立場(白人の高収入家庭)と同等の教育を受けていたら、アメリカでは今の4倍近いイノベーターが存在することを示している(Alex

Bell et

al.2019)。この他にも、アンガス・ディートン(11)やアン・ケースらの研究では、教育データに死亡記録や健康データ、人口動態調査などを紐づけて分析している。その結果、アメリカの各属性のうち中年白人の学士号未満の労働者層だけが医療・健康状態の悪化がみられることが明らかになった(アン・ケース&:アンガス・ディートン2021)。教育の差によって、成人後の健康状態や心理的苦痛、死亡率などにも影響が及んでいたのである。

こうした研究の利点は、学校卒業後の「中長期的な教育成果」を明らかにすることにある。一般的に用いられる学力テストなどのデータは、学力向上等については検証できるものの、学校卒業後の影響はとらえにくい。これに対して上記のような研究は、成人後の雇用や健康、福祉、医療、技術革新などの分野のデータを教育データと紐づけることで、学校現場だけでは発見できないような、新たな課題やメカニズムを浮き彫りにしている。もちろんこうしたデータは前述のパネルデータでも取得可能ではあるが、1から追跡データを収集・蓄積すると、生徒が成人後に至るまで多くの年月を待たねばならない。その点、行政データを用いれば既に存在するデータを紐づけることで追跡的なデータセットの構築が可能になるのである。そうしたデータさえあれば、統計的な分析手法を駆使することで、「もしも平等な教育を受けていたら、成人後どんな違いがあったか」という、現実には存在しないような、いわば仮想的な教育成果を推計できる。いま我々が実際に観察できるのは、いま現実に存在する成人の教育成果だけだが、もしこうした仮想的な教育成果を可視化できれば、現実との比較によって我々が気付かないうちに失っている機会を認識することができる。こうした潜在的に失っている機会について、例えば早稲田大学の松岡亮二准教授は「一人ひとりに教育機会がもっと与えられていれば、あなたが癌になったとき、担当医は現在の医者よりも優秀かもしれないし、新しい抗癌剤を創薬する研究者も増えるかもしれない」(松岡2019.p314)と述べている。適切なデータさえあれば、こうした”今とのギャップ”を数字で示すことが可能になる。目の前に見える問題の改善だけに終始するのではなく、こうした可視化によって浮き彫りになる「あるべき姿と現状とのギャップ」に目を向けることで、より適切な課題設定ができるようになる。

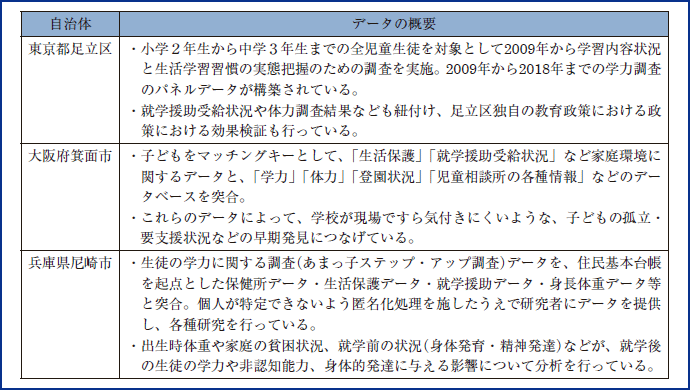

もちろん行政データの整備には、情報管理やプライバシー・人権、利活用ルールの在り方や法的側面、社会的合意などいくつかの課題が存在する。拙速なデータ整備や活用にはリスクもはらんでいることは言うまでもない。そのため、先進的な諸外国や先行自治体などの実情やリスクも吟味した上で、検討・対応していくことが必要であろう。なお、国内に限っても東京都足立区・大阪府箕面市・兵庫県尼崎市など、すでに行政データの活用や複数データの突合・利用がなされている自治体も存在する。とくに大阪府箕面市では、教育データと家庭環境に関するデータを突合することで、支援が必要な子どもの早期発見にも活用されている(子ども成長見守りシステム)。こうした先行例の経験にも学びながら、適切な範囲でデータ構築を広めていくことが有用である。

図表6 行政情報の活用が進む自治体の一例

(資料)各種HPよりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(3)事前の設計(効果検証にむけた分析のリサーチデザイン)

では、データベース構築に関する部門ではない担当者には何も対応できないのかというと全くそんなことはない。筆者も厚生労働省や文部科学省むけのEBPM研修等で、むしろデータ部門以外のすべての事業担当者にお願いしている対応策は、効果検証にむけた事前の設計(リサーチデザイン)である。重要なのは、施策を実施する前に、(1)施策によってもたらされる効果の仮説を立て、(2)効果のうち、定量化できる指標とデータセットを定め、(3)効果が抽出できるような比較可能な対象(対照群)等の準備をしておくことである。例えば学校教育分野を例にすると、近年1人1台端末の配布やアクティブ・ラーニングの実施など新たな教育ツール・教育手法が学校現場に導入されている。こうした導入の効果検証に際し、事後的にアンケートやインタビューをいくら精緻に行っても、残念ながら因果的な効果を抽出することは難しい。仮にアクティブ・ラーニングの実施頻度と生徒学力に相関関係があったとしても、それはアクティブ・ラーニングによって学力向上が引き起こされたのか、それとも学力の高い学校ではアクティブ・ラーニングの実施がスムーズなのかが識別できないためである。因果的な効果を検証するためには、新たな手法と比較可能なグループ(対照群)を予め設定しておくとともに、新手法によって変化が起こるであろう効果を測るための定量指標やデータ、分析手法を先に決めてセットしておくことが必要である。

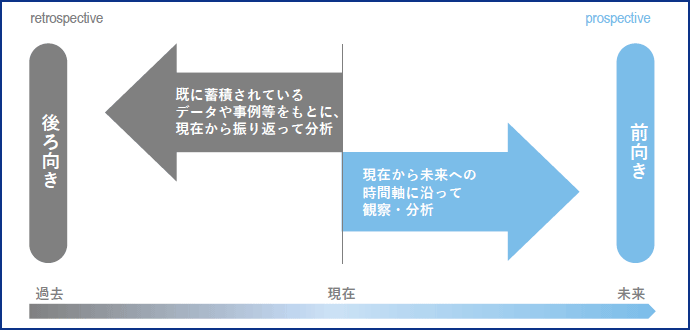

このような、事前に仮説を立てて検証項目やデータを検討する姿勢は、前向き(prospective)アプローチと呼ばれる。このアプローチは、すでに蓄積されている調査やデータをもとに集計・分析するようなアプローチ(後ろ向きアプローチ)とは発想が大きく異なる上、事前設計がものをいう。仮に制度上、一朝一夕には比較可能な対象(対照群)の設定は難しかったとしても、少なくともこうした前向きアプローチの視点を取り入れて施策を講じることが、効果検証の質を高める第一歩である。

なお、施策担当者が前向き(prospective)アプローチを実践するための有益なフレームワークが「ロジックモデル」である。これは、行政や教育分野のみならず、何らかの施策実施を担当する全てのビジネスパーソンにも有用なツールだと言える。とくに目に見えない価値・非財務価値の可視化には大きな効力を発揮する。関心のある方は拙著コラム「EBPM推進で用いられるロジックモデルとは?

EBPM浸透に向けた第一歩」(2020年11月26日当社HPコラム)や「EBPMで用いられるエビデンスの役割とは?EBPM促進のための「3つのエビデンス」の理解」(2021年7月16日当社HPコラム)を是非ご覧頂きたい。

図表7 効果検証で必要な前向きアプローチ

(資料)各種資料を参考にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

4. 結びにかえて

以上、本稿では、わが国の教育には生まれ育った地域や家庭環境によって目に見えない格差が生じており、そうした格差はデータがあって初めて可視化できることをまずお伝えした。次にその対応策についても、データで検証しないと効果が限定的であるばかりか思わぬ副作用すら生じることについて述べた。その上で、パネルデータの構築や行政情報の利活用、効果検証のための事前設計(リサーチデザイン)などの必要性を紹介した。

とくに学校教育分野は、今後デジタル化の更なる進展によって、テストの点数や学習行動履歴など様々な情報がデータ化され、授業内容の改善等に活かされることが予想されている。しかし、学力や学習行動は、家庭環境や地域環境の影響を大きく受けている。さらに教育による効果は、単なるテストの点数のみならず、成人後の雇用や健康、医療、技術革新などに色濃く反映されることとなる。そのため、学校内で収集できる教育データのみならず、家庭や地域、雇用、健康、医療といった他分野と連携したデータを収集・構築することが本来的には必要である。そうしたデータの整備を通し、学力の背後にある構造の可視化や、教育施策の事後検証に活用することこそが、持続可能な社会の土台たる教育分野に今求められている。

注

-

*1本稿では、「差・差異」と「格差」を区別して表記する。「差・差異」については、必ずしも問題視されない違いを指す。これに対し、「格差」は問題をはらむ差異であり、是正・縮小・緩和をめざす対象の場合に用いる。

-

*2ここでいう高校は、全日制・定時制・通信制に加え、中等教育学校の後期課程も含む。また令和2年度卒業の、いわゆる現役生のみを母数とした算出である。

-

*3教育社会学では、家庭や地域が子どもの学力に影響を与える要素を、①経済資本(家計・教育投資など)、②文化資本(本や美術品など客体化されたもの、学歴など制度化されたもの、行動様式・言葉の使い方・知識教養など身体化されたもの)、③社会関係資本(人間関係や社会的ネットワークに内在する情報・義務と期待を担う信頼関係・規範など)の3つに分類している(参考:耳塚寛明編2014『教育格差の社会学』有斐閣)。本稿でいう「目に見えない格差」とは、社会関係資本と文化資本のうち身体化された文化資本のことを念頭においている。

-

*4教育社会学における近年の先行研究は松岡(2019)に詳しい。

-

*5東京大学大学院教育学研究科 大学経営・政策研究センターが、高校生を対象に追跡的に行った調査。2005年11月に高校3年生だった生徒4,000人に対し、その後2006年3月(高校卒業時点調査)、2006年11月(卒業1年目)、2008年1月(卒業2年目)、2009年12月(卒業4年目)、2011年2月(卒業5年目)と6年弱にわたって回答を依頼している。初回2005年11月調査では当該生徒の保護者も調査対象としている。高校生時点での学習状況や成績、進路等への認識、親の世帯年収や親の学歴、進学期待等を踏まえた上で、その後の生徒の進路も把握できる貴重なデータとなっている。

-

*6ここでいう三大都市圏は東京1都3県(東京・埼玉・千葉・神奈川)、大阪2府1県(大阪・京都・兵庫)、愛知県の計8都府県が該当する。地方圏はそれ以外の39道県を指す。

-

*7こうした手法による発展に対し、2019年ノーベル経済学賞(アルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン国立銀行賞。以下ノーベル経済学賞という)がアビジッド・バナジー教授、エスター・デュフロ教授、マイケル・クレーマー教授らに授与された。受賞理由は「世界的な貧困を軽減するための実験的アプローチ」に対してであり、彼ら彼女らは途上国でランダム化比較実験の手法を用いた研究を多数行い、「開発経済学の発展を通し、貧困と闘う力を大幅に向上させた」ことが評価されている。

-

*8ゲイリー・ベッカーの人的資本理論に基づく考え方。なお、ここでいう費用には学費など直接的な費用だけではなく、「もしも進学しなかったら得られていたはずの効用」という機会費用も含む。こうした効用や費用は、概念的には非金銭的なものも含まれているが、データの制約から実際の経済学の諸研究では、金銭的な指標を用いたものが多い。

-

*9厳密には、追跡データだけでは因果効果は分析できず、何かの事情で自然発生したイベントをうまく利用して分析することとなる。なお、そうしたイベントをあたかも「自然実験」(準実験)とみなして因果関係を分析する手法の発展を理由に、2021年ノーベル経済学がヨシュア・アングリスト教授、グイド・インベンス教授らに授与されている。同時に受賞したデービッド・カード教授も、授賞理由こそ「労働経済学への実証的な貢献」であるが、その研究は自然実験の発展に大きく貢献している。

-

*10そうした失われたイノベーションの機会を、アレックス・ベルらは「ロスト・アインシュタイン(失われたアインシュタイン)」と名付けている。

-

*112015年にノーベル経済学賞を受賞した医療経済学者。受賞理由は「消費、貧困、福祉に関する分析」であり、貧困や不平等研究の発展に大きく貢献した。余談ではあるが、前述のランダム化比較実験には懐疑的な立場を取ることでも知られている。

参考文献

-

1.Alex Bell et al(2019) “Who Becomes an Inventor in America? The Importance of Exposure to Innovation”, The Quarterly Journal of Economics, 134(2): 647-713.

-

2.Anne Case and Angus Deaton (2020) Deaths of Despair and the Future of Capitalism,Princeton University Press, (アン・ケース,アンガス・ディートン(著),松本裕(翻訳)(2021)『絶望死のアメリカ 資本主義がめざすべきもの』みすず書房)

-

3.Bettinger EP, Long BT, Oreopoulos P, and Sanbonmatsu L. (2012) “The Role of Application Assistance and Information in College Decisions:Results from the H&R Block Fafsa Experiment,”The Quarterly Journal of Economics, 127 (3), pp.1205?1242.

-

4.Booij, A., Leuven, E. and Oosterbeek, H. (2012)“The role of information in the take-up of student loans” Economics of Education Review, 31 (1),pp.33-44.

-

5.Charles F, Manski (2013) Public Policy in an Uncertain World: Analysis and Decisions, Harvard University Press( チャールズ・マンスキー(著),奥村綱雄(監修),高遠裕子(翻訳)(2020)『マンスキー データ分析と意思決定理論 不確実な世界で政策の未来を予測する』ダイヤモンド社)

-

6.Dinkleman, T and Martinez A.C(2014) “Investing in schooling in Chile: The role of information about financial aid for higher education” Review of Economics and Statistics, 96(2), pp.244-257.

-

7.Jensen,R. (2010) “The (Perceived) Returns to Education and the Demand for Schooling”, The Quarterly Journal of Economics, 2010, 125 (2)pp.515-548.

-

8.Nguyen Trang.(2008) “Information, Role Models and Perceived Returns to Education Experimental Evidence from Madagascar” Job market paper,MIT, Cambridge, MA

-

9.Oreopoulos P and Dunn Ryan(2013) “Information and College Access: Evidence from a Randomized Field Experiment.” the Scandinavian Journal of economics, 2013, Volume115(1), pp.3-26.

-

10.Loyalka Prashant, Yingquan Song, Jianguo Wei, Weiping Zhong, and Scott Rozelle. (2013)“Information, College Decisions and Financial Aid:Evidence from a Cluster-Randomized Controlled Trial in China.” Economics of Education Review 36, pp. 26-40.

-

11.Matsuoka Ryoji(2013)Tracking Effect on TenthGrade Sudents’ Self-learning Hours in Japan, 理論と方法,28(1),87-106.

-

12.石井加代子・中山真緒・山本勲(2021)「コロナ禍での在宅勤務の潜在的メリットと定着可能性:パネルデータを用いた検証」PDRC Discussion PaperSeries DP2021-007

-

13.上山浩次郎(2012)「高等教育進学率における地域間格差の再検証」『現代社会学研究』,Vol.25, pp.21-36.

-

14.苅谷剛彦(2001)『階層化日本と教育危機―不平等再生産から意欲格差社会(インセンティブ・ディバイド)へ』有信堂高文社

-

15.佐々木洋成(2006)「教育機会の地域間格差- 高度成長期以降の趨勢に関する基礎的検討」『教育社会学研究』,Vol.78, pp.303-320.

-

16.田中隆一(2020)「根拠を活用した教育政策形成へ向けて─自治体教育データを用いたクラスサイズ縮小効果の検証─」,『社会保障研究』,第5巻 第3号,pp. 325-340

-

17.別所俊一郎・野口晴子・田中隆一・牛島光一・川村顕(2019)「子どもについての行政データベースの構築」,『フィナンシャルレビュー』,第141号,pp.106-119

-

18.松岡亮二(2019)『教育格差─階層・地域・学歴』ちくま新書

-

19.松岡亮二・中室牧子・乾友彦(2014)「縦断データを用いた文化資本相続過程の実証的検討」教育社会学研究,第95号,89-110

-

20.森安亮介(2021a)「個人の主観的な期待収益が進学希望や進学格差に与える影響(大学進学率の地域差を用いた実証分析)」『経済分析』第201号,pp39-61.

-

21.森安亮介(2021b)「大学進学の情報が生徒の進学関心に与える影響(クラスターランダム化比較実験を用いた実証分析)」Keio-IES Discussion PaperSeries. DP2021-008

-

22.森安亮介(2021c)「EBPM で用いられるエビデンスの役割とは?EBPM 促進のための「3つのエビデンス」の理解」みずほリサーチamp;テクノロジーズHPコラム(2021年7月16日)

-

23.森安亮介(2020)「EBPM 推進で用いられるロジックモデルとは? EBPM 浸透に向けた第一歩」みずほリサーチ&テクノロジーズHP コラム(2020年11月26日)

-

24.森安亮介(2019)「行政への浸透に向けたEBPM の課題とその一方策~EBPM を契機とした行政・研究の連携を~」みずほ情報総研『みずほ情報総研レポート』Vol.18

-

25.山本勲・石井加代子(2021)日本経済新聞 経済教室「ポストコロナの雇用:格差拡大、働き方や熱意でも」2021年9月23日

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp