再生可能エネルギーに係るFIT、FIP制度及びPPAの特徴と留意点について

2023年8月

みずほリサーチ&テクノロジーズ

サステナビリティコンサルティング第1部 コンサルタント

小林 将大

*本稿は、『環境技術会誌』第192号(廃棄物処理施設技術管理協会、2023年7月発行)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。

2022年度よりFIP(Feed-in premium)制度が開始され、再エネ発電事業を巡る環境は大きく変化した。本論ではFIP制度の特徴を、従来のFIT(Feed-in tariff)制度との比較を通じて解説し、またFIP制度と関連して近年注目を集めているコーポレートPPA(Power Purchase Agreement)について紹介する。

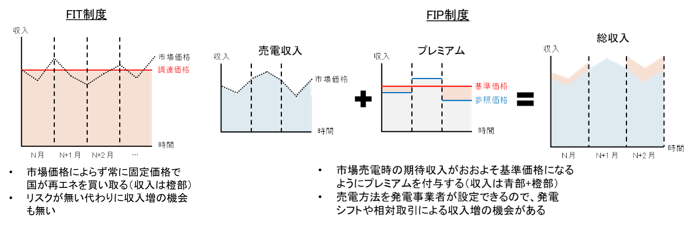

まず前提として、従来の再エネ発電事業においては、FIT制度を通じて国に再エネを買い取ってもらうことが基本であった。FIT制度では基本的に市場価格よりも高い金額で長期間、固定価格で再エネを買い取ってもらうことが可能であるため、発電事業者にとっては市場売電よりも収入が高く、また予見性の高いものであったからである。こうして制度開始以降、国内の再エネ導入量は急速に拡大することとなった。

しかしながら、FIT制度を継続する中で買取費用による国民負担の増加や、主に太陽光発電の増加に伴う電力系統の需給調整に関する問題が生じてきたことから、再エネの中でも発電コストが低下してきた大規模電源については、固定価格買取から市場取引への移行が目指されるようになった。この市場統合を後押しするものとして、FIP制度は開始されたのである。

FIP制度の仕組みを端的に述べると、発電事業者が再エネを国に買い取ってもらうのではなく、自由に相手先を決めて売電し、プレミアムと呼ばれる収入の補助を国から受け取るというものである。プレミアムの算出式は複雑である*1が、要は市場売電した際の想定収入に対し、あらかじめ定められた基準価格*2に達するようにプレミアムを付与するというものである。これにより、市場売電時の期待収入はおおよそ基準価格となる。なお、市場価格が高騰し売電収入が基準価格を上回る場合であっても、収入の返還は無いため、プレミアムは付与されないものの総収入は増加することとなる。その他、FIT制度とFIP制度の相違点については表1の通りである。

図1 FIT制度とFIP制度のイメージ

(出典)経済産業省資料を基にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

表1 FIT制度とFIP制度の主な相違点

| FIT制度 | FIP制度 | |

|---|---|---|

| 制度の目的 | 再エネの導入促進とそれに伴うコスト低減 | 再エネの市場統合 |

| 補助形式 | 発電した再エネを無条件で長期間、固定価格で買い取る | 市場売電の際の期待収入が一定になるようにプレミアムを付与する |

| 対象電源 | 再エネ全般 → FIP制度の登場により小規模電源のみに |

大規模再エネ電源 |

| 電力(kWh価値)の扱い | 国が調達価格で買い取る | 発電事業者が自ら市場取引もしくは相対取引で売電する |

| 環境価値の扱い | 国による買取に含まれるFIT非化石証書として発行され、国が市場取引で売却する | 非FIT非化石証書(再エネ指定あり)として発行され、発電事業者が自ら市場取引もしくは相対取引で売却する |

| インバランスの扱い | 特例により免除する | 発電事業者が自ら管理する |

| 蓄電池の活用 | 蓄電した再エネは買取対象外 | 蓄電した再エネもプレミアム付与対象 |

(出典)経済産業省資料を基にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

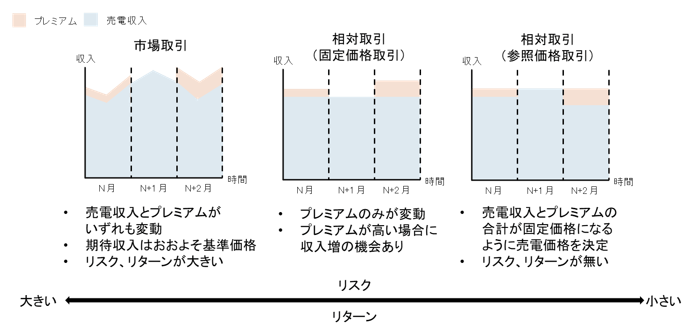

FIP制度において最も重要な点は、付与されるプレミアムは実際に得られる売電収入とは関係なく、機械的に算出されるものであるということである。このため、創意工夫により売電収入を増加させることが出来れば、総収入もその分増加する。例えば、蓄電池を活用し、市場価格が高い時間帯に売電すれば、その分総収入を増加させることができる。また、電力及び環境価値の売却先は市場だけでなく、相対取引も認められているため、相対取引を通じて固定価格で売電することが出来れば、プレミアムを獲得しながら、FIT制度と同様に市場価格の変動に振り回されることなく売電することも可能である。

図2 FIP制度における収入のイメージ

(出典)経済産業省資料を基にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

ここで、相対取引に関連しては、コーポレートPPAという契約形態が昨今注目を集めている。コーポレートPPAとは発電事業者と電力需要家が直接、あるいは小売電気事業者を介して契約を締結するスキームであり、通常の電力メニューと異なり長期間、固定価格で特定の発電所からの電力供給を行うものである。

コーポレートPPAが注目を集めている理由は大きく2つある。1つ目は、再エネ調達における「追加性」を評価する動きの拡がりである。この動きは、電力需要家が参加するRE100*3等の国際的なイニシアティブ、さらには国内の省エネ法等においても拡がっている。追加性とは、世の中の再エネ電源容量を増加させるような再エネ調達の性質のことである。例えば、新たに再エネ自家発電設備を設置して再エネ調達を行うのは、世の中の再エネ電源の増加に繋がるため、追加性が高いとみなされる。一方で、数十年前から稼働している大型水力からの再エネ調達は、再エネ電源容量を増やすものではないため、追加性が低いとみなされる。コーポレートPPAでは再エネ供給のために新たに発電所を設置する場合が多く、その場合には追加性が高いとの評価が得られる。

2つ目の理由は電力価格の高騰である。ウクライナ情勢以降、化石燃料価格の高騰を受け電力価格が高騰していることは周知の通りである。これに対し、卸電力価格よりも安価に、また長期に固定価格で再エネを調達できるコーポレートPPAを希望する電力需要家が増加しているのである。

このようなコーポレートPPAであるが、先述の通りFIP制度との重ねがけが可能であるため、発電事業者目線では売電収入を増やし、また予見性を高めるものとして活用可能である。市場売電と比較すると自社で取引先を探さなければならないという手間はかかるものの、創意工夫を通じてより収益を上げることが可能となる。

FIP制度の登場により、発電事業者の創意工夫が売電収入の増加に繋がるものとなった。発電事業者としては、制度を正しく理解し、上手く活用していくことが重要である。

-

*1プレミアム=基準価格-参照価格、基準価格:FIT制度における調達価格と同等の概念、参照価格=前年度年間平均卸電力市場価格+(当年度月間平均卸電力市場価格-前年度月間平均卸電力市場価格)+非化石価値相当額-バランシングコスト、である。

-

*2FIT制度における調達価格(買取価格)にあたる概念。

-

*3企業の事業運営における消費電力を再エネ100%にすることを目指すイニシアティブ。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp