はじめに

昨年9月にTNFDが自然分野の情報開示枠組みを公表した。この枠組みは企業に自然関連の「リスク」と「機会」の情報開示を求めている。すでに多くの企業が開示を始めているが、現在はリスクに関する開示が中心で、機会に関する開示はまだ進んでいない。TNFDへの対応としてリスクの開示は当然であるが、機会の開示も併せて行うことで投資家などに自社の取り組みをより強くアピールすることができる。そこで本稿では、自然関連の機会について評価や対応策を進めるためのポイントを解説する。

自然関連の機会とは何か

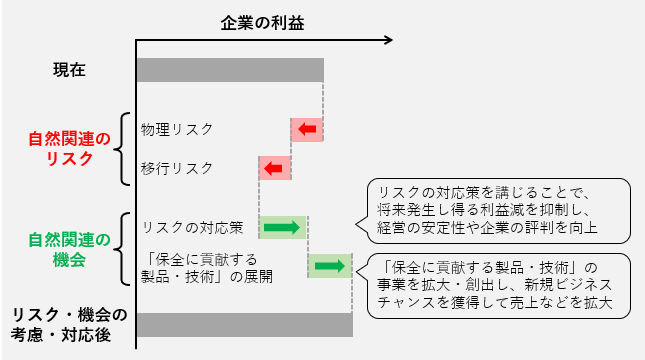

TNFDでは自然関連の機会を「自社と自然にプラスの効果をもたらす取り組み」と定義し、大きく2つに分けている(図表1)。1つは、リスクに対応することで将来発生し得る財務への悪影響を抑制し、経営のレジリエンスや企業の評判を高める取り組み(リスクの対応策による機会)である。もう1つは、「保全に貢献する製品・技術」に関する事業を拡大・創出し、新規ビジネスチャンスを獲得することで売上などを拡大する取り組み(保全に貢献する製品・技術の展開による機会)である。

図表1 自然関連の機会の考え方

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

TNFD対応における「保全に貢献する製品・技術」の重要性

自然関連の機会の中でも、保全に貢献する製品・技術の展開は、製品・技術の売上拡大を通じて財務上のメリットをもたらし、企業価値の向上へとつながりやすい。そのため、投資家などに強く訴求することができる。また、自然環境保全への貢献や、自然分野の対応を経営戦略と結び付けて進める姿勢も示すことができる。すでに、先行するTCFDでは、自社の排出量削減や気候災害リスクの対応と並行して、環境貢献製品や脱炭素ソリューションの提供などを機会として開示する企業が増え、そうした企業が投資家などから注目され始めている。

実は、保全に貢献する製品・技術の市場規模拡大への期待は大きい。たとえば、世界経済フォーラムは、ネイチャーポジティブへの経済の移行に伴い、2030年に世界で10兆ドルの市場機会が創出されると試算している*1。また、この市場に資金も集まり始めており、自然関連の技術開発に取り組むスタートアップへのプレシード、シード、アーリーステージの合計投資額は、2020-2022年の間で倍以上に増えている*2。政府や企業の今後の対応によって状況が大きく変わる可能性はあるものの、この市場が気候変動分野における再エネやEVと同じように拡大していくことも十分に考えられる。

以上を踏まえて、以降では自然関連の機会の中でも保全に貢献する製品・技術に焦点を当てて、その考え方や対応の進め方について説明する。

「保全に貢献する製品・技術」にどのようなものが該当するか

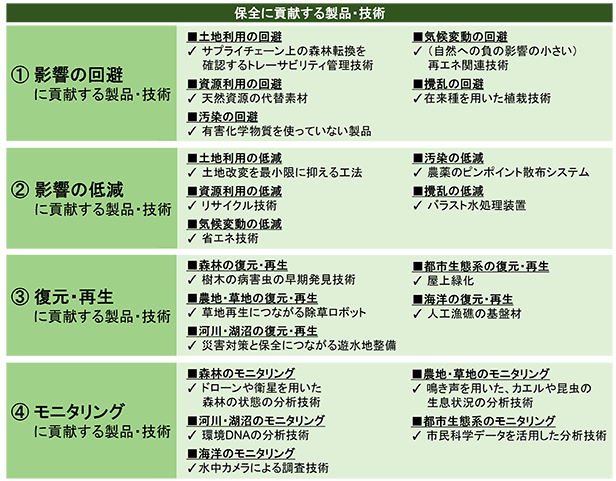

保全に貢献する製品・技術とは、具体的にどのようなものが該当するだろうか。図表2のように4つに分類すると分かりやすい。

「①影響の回避」に貢献する製品・技術には天然資源を代替する人工素材など、「②影響の低減」に貢献する製品・技術には汚染物質の処理技術やリサイクル技術などが該当する。汚染対策や資源循環などの各テーマの下ですでに開発が進んできた技術も多いが、自然分野関連の技術として改めて注目される可能性がある。

「③復元・再生」に貢献する製品・技術には緑化技術や人工漁礁の基盤材など、「④モニタリング」に貢献する製品・技術には衛星画像や環境DNAの分析技術などがある。DX推進が後押しとなり、除草ロボットや画像分析などのデジタル技術を活用した製品・技術を中心に、今後急速に開発が進む可能性がある。

このように、保全に貢献する製品・技術は「対象領域」と「基盤となる技術」ともに多岐にわたる。たとえば、対象領域には野生生物の保護や生態系の維持管理だけでなく、汚染対策や水利用に関する領域も含まれる。基盤となる技術も、化学技術、バイオテクノロジー、土木技術、デジタル技術など多様である。そのため、業種や自然関連リスクの大きさなどに関わらず、多くの企業がこの製品・技術に接点を持つと思われる。

図表2 「保全に貢献する製品・技術」の分類

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

機会獲得に向けた対応の進め方

ここでは、保全に貢献する製品・技術の事業を拡大・創出する手順を整理してみたい。まず、自社の持つ製品・技術を棚卸して保全に貢献し得るものを抽出する。次に、それらの技術について関連する政策動向や市場規模などの外部環境を整理してニーズを評価する。その後、評価結果に加え、自社の強みや競合他社の動向なども考慮して、具体的な事業計画を策定する。最後にその内容を適切な範囲で開示する。

保全に貢献し得る製品・技術の棚卸は、図表2で示した類型化を参照に進めることができる。①影響の回避と②影響の低減に貢献する製品・技術は影響要因(土地利用/資源利用/気候変動/汚染/攪乱など)ごとに、③復元・再生と④モニタリングに貢献する製品・技術は生態系(森林/河川・湖沼/農地・草地/都市/海洋など)ごとに、求められる効能が大きく異なることに留意して整理するとよいだろう。

ニーズの評価では、特に政策動向を注視することが必要である。政府が国家目標や支援策を設定している領域は、ニーズが高まる可能性が高いからである。たとえば、農林水産省は2021年に「みどりの食料システム戦略」を策定し、2030年までの化学農薬・肥料の使用量の野心的な削減目標を掲げ、その達成に貢献する商品・技術を支援する制度を始めている。そのため、農地生態系の保全に貢献する製品・技術の市場拡大が有望視されている。

自然の地域性も評価における重要なポイントになる。生態系やその状態には地域差があるため、ニーズの大きさも地域によって異なる可能性がある。たとえば、獣害対策のニーズは農業被害が甚大な西日本で、海洋汚染低減のニーズは保全上重要な海域と隣接している工業地帯で高い可能性などが考えられる。そのため、その場所の自然の情報を活用して、地域ごとに機会を評価するとよいだろう。そうすれば、有望な販売先などを細かく特定して、効果的な事業計画を策定することもできる。リスクだけでなく、機会の評価においても自然の地域性が肝になる。

最後に

企業は、政府やイニシアチブがネイチャーポジティブに向けて動き始めている現在の状況を、新たな機会が生まれるタイミングと捉える必要がある。機会を認識し、その対応を経営戦略に反映できれば、TNFD開示を企業価値向上につなげることができるだろう。そのため、企業は今後、リスク対応だけでなく、保全に貢献する製品・技術のビジネスチャンスにも目を光らせることが重要になる。そのような企業が増えれば、ビジネスと保全の双方が進展していく世界も見えてくるだろう。

-

*1世界経済フォーラム「The Future of Nature and Business」

https://jp.weforum.org/publications/new-nature-economy-report-ii-the-future-of-nature-and-business/ -

*2Nature4Climate「The state of nature tech: Building confidence in a growing market」

https://nature4climate.org/the-state-of-nature-tech-2023/

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp