本稿は、『労政時報』2024年6月28日号(発行:株式会社労務行政)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと、内容の一部を要約したダイジェスト版として掲載しております。

2020年に発表された経済産業省の「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書~人材版伊藤レポート~」(以下、人材版伊藤レポート)では、人材戦略に求められる共通の要素を五つあげている。本稿では、その一つである「動的な人材ポートフォリオ策定」について解説していく。

1. 動的な人材ポートフォリオとは

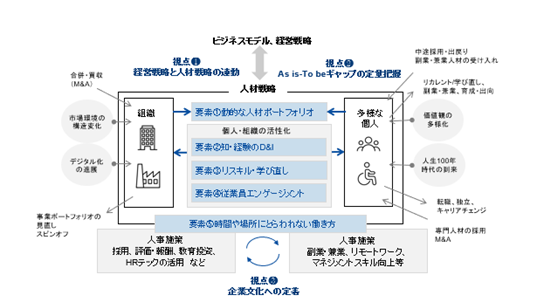

人的資本経営を実現するため、人材版伊藤レポートでは、企業が取り組むべき規定演技として、3P・5Fモデルが提唱されている。3Pは人事戦略実行において押さえるべき視点、5Fは実行における具体的な要素(≒手段)である。

動的な人材ポートフォリオは5Fの一つである。ポイントとして、人材版伊藤レポートでは、適所適材、適時適量、HRテクノロジーの活用等が挙げられており、平時より人材の獲得・育成等によって人材ポートフォリオの最適化を図るべきだと示されている。もっとも、3Pと5Fの関係性を考えると、3P(視点)を踏まえて5F(共通要素≒実行における手段)が策定される必要がある。そのため、ポートフォリオそのもの、5Fにおける手段論としての出来栄えよりも、まずは3P(視点①経営戦略と連動しているか、視点②目指すべきビジネスモデルや経営戦略と現時点での人材や人材戦略との間のギャップを把握できているか、視点③人材戦略が実行されるプロセスの中で、組織や個人の行動変容を促し、企業文化として定着しているか)と人材ポートフォリオの連動が求められるだろう。

(資料)人材版伊藤レポートを基にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

2. 動的な人材ポートフォリオ策定の要件

前章にて述べたポイントに加えて、ポートフォリオという仕組みそのものの特性も踏まえると、動的な人材ポートフォリオ策定の基本的な要件は、おおよそ下記となる。

(ア)ポートフォリオを描く前提として、求める人材像(To be)、現状(As is)、求める人材像(To be)へ至るための道筋が定まっていること

(イ)ステークホルダーとの対話において、視認性の高いコミュニケーションツールとして活用できること

(ア)は、「ポートフォリオづくりから始めるのではなく、結果をポートフォリオに落とし込む」という考えを前提としている。つまり、初めに求める人材像(To be)と現状(As is)を明確化した上で、求める人材像へ至るための道筋を定め、それを動的なポートフォリオとして表現する――という流れである。ここで重要になるのは、ポートフォリオの策定そのものが目的ではない、手段を目的化しないことである。とにかく人材を分類する、ポートフォリオの設定軸を決める、といったことから拙速に始めてしまうと、落とし込む内容が不十分かつ不明瞭なため、非常に苦労するだろう。

(イ)は、「対話ツールとしての活用を念頭に置く」ということである。具体的に、経営層、投資家、従業員、求職者といった各ステークホルダーに対して公開可能な情報を踏まえ、どのようなコミュニケーションを図っていきたいか、という目的に沿ってポートフォリオを構築すると、つくって終わりにならず、うまく機能するだろう。

3. 動的な人材ポートフォリオ策定のステップ

前述した(ア)(イ)の策定要件に沿って検討するに当たって、(ア)で必要な求める人材像やそこに至る道筋が所与のものとして定まっていない場合も多いだろう。そこで、(ア)は定まっていないが(イ)人事部門内や経営層向けのコミュニケーションツールとして人材ポートフォリオを活用したい場合のステップを示すと、下記の順番となる。

① 求める人材像(To be)を描く

② 現状(As is)を明らかにし、求める人材像(To be)に至っていない要因を特定する

③ 求める人材像(To be)を輩出するための「乗り越えるべき課題」および「乗り越えるための構想」を立案する

④ 人材ポートフォリオへ落とし込む

特に④については、以下三つのポイントを押さえてほしい。

A)目的に沿ったポートフォリオをつくる

人材ポートフォリオは、ステークホルダーとの対話におけるコミュニケーションツールとして活用される。このとき、各ステークホルダーとの対話の目的によって描くポートフォリオは異なる。具体的には、全社的な人材の流動性に関する内容について対話を深めたいのであれば、複数の人材像が登場するポートフォリオが描かれるであろうし、特定の人材像の輩出に関する内容であれば、もっと粒度の細かいポートフォリオが描かれるであろう。ポートフォリオを用いて、どのような対話を行いたいかを想定した上で作成すると良いだろう。

B)4象限にこだわらない

「ポートフォリオをつくる」という文字面だけ受けとめてしまうと、「人材を区分しなければいけない」「軸を二つ決めて4象限の分類図をつくらなくてはいけない」という錯覚に陥ってしまう。しかし、無理やり4象限にまとめてしまうと、かえって対話が図りにくくなる恐れがあるため、こだわらないほうがよいだろう。ポートフォリオは、あくまでも対話による相互理解ツールであることを念頭に置いてほしい。

C)経年比較が前提

「動的」という言葉が示すとおり、人材を求める人材像(To be)に向かわせることが前提である。また、外部環境変化によっては、求める人材像(To be)や現状(As is)そのものがダイナミックに動く可能性も高い。よって、人材ポートフォリオは一度つくって終わりとするのではなく、経年比較や見直しを視野に入れて作成するとよいだろう。

4. 最後に

本稿は、動的な人材ポートフォリオの策定・運用について、「ポートフォリオからつくり始めるのではなく、結果をポートフォリオに落とし組む」という考えの下、解説してきた。お伝えしたいことは、動的なポートフォリオを始めとした人的資本経営は、人事部門のみが取り扱うのではなく、経営層や事業部門、場合によっては従業員も巻き込んだ「対話」によって磨き上げていくことが必要不可欠であるということだ。年々業務量が増える人事関係者にさらに負担を強いる論調となり、大変心苦しい限りではあるが、必要に応じて外部リソースの活用も視野に入れつつ、ぜひ人的資本経営実現への道を切り開いていってほしい。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp