社会的インパクト推計で見えてくる新たな企業価値・社会価値(ロジックモデルを用いた推計計画とデータ分析の観点から)後編

2024年10月17日

社会政策コンサルティング部

利川 隆誠

前編ではEBPM(エビデンスに基づく政策立案)を応用した非財務価値の社会的インパクト推計について、ロッテ社との協働事例「ガム噛み習慣の非財務価値可視化(PDF/1,230KB)」事例をケースに、推計すべき取組みや目標をアクティビティからアウトカム・インパクトまでの各フェーズにロジックモデルとして落とし込んだ。次に求められるのはデータや関連するエビデンスをもとに、具体的に製品やサービスがもたらす効果を定量的に示すことである。ただし、データ分析は利用するデータや技術的制約から多くの留意点が存在し、誤った内容やミスリーディングな情報提供は信用を損なう結果になりかねない。本稿ではデータをもとにした定量化の考え方と代表的な3つの留意点を紹介したい。

1. 社会的インパクトを定量化するための考え方

ロジックモデルを応用した分析で重要なことは、製品やサービスの利用とそれによって得られた効果に原因と結果を示す因果関係があると言えるかを確認することだ。理想的にはアクティビティから推計したいインパクトまで一連の指標・データが利用者・比較対象者別にあることが望ましい。しかし、残念ながらそういったデータ・環境がある事例は非常にまれだ。他方で一からデータを構築することも金銭的・時間的費用から現実的でないだろう。

多くの事例がこのような制約を抱えている中で、次善策として考えられるのが既存の研究やデータを利用する方法だ。仮に具体的な製品やサービスをもとにした厳密な因果関係の特定ができなくとも、類似する取組みにおいて効果を示す研究が報告されている場合もある。研究で明らかにされているエビデンスを前提に、既存の社内で管理している販売記録等のデータや公的統計で得られる情報を適切に用いることで仮想的なインパクト効果を試算することも状況次第で検討する余地がある。

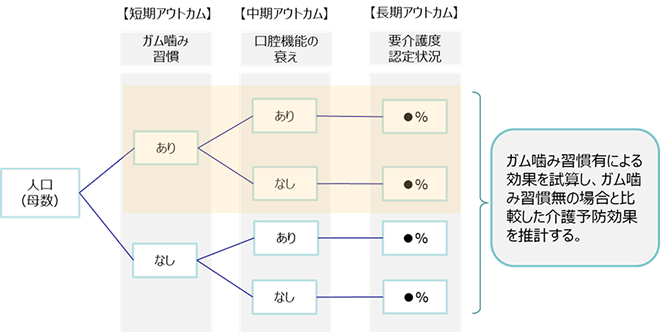

実際、ロッテ社との協働においては自社研究や既存の調査データによって、週に30分以上ガムを噛む習慣があると口腔環境の悪化によって生じる口腔機能が衰える*1リスクが少ないことが分かっていた。加えて、既存研究では口腔機能が衰えていると、将来的に要介護状態へ移行してしまうリスクが高いことも報告されていた。これらの情報から、ロジックモデルとしてガムを噛む習慣が口腔機能の衰えを抑制し、その結果介護予防に資すると仮定した介護費抑制効果を社会的インパクトとして示すこととなった。

図表1 非財務価値の推計イメージ

みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

2. 分析において確認すべき3つの留意点

ロジックに基づいて社会的インパクトを推計する際、気を付けなければならないことは、単純に各フェーズの研究結果をつなぎ合わせることは出来ないことだ。また、データから評価できることには多くの限界がある点も忘れてはならない。このような方法を検討する際は特に次の3点を確認する必要がある。

(1)利用可能なデータが存在するか

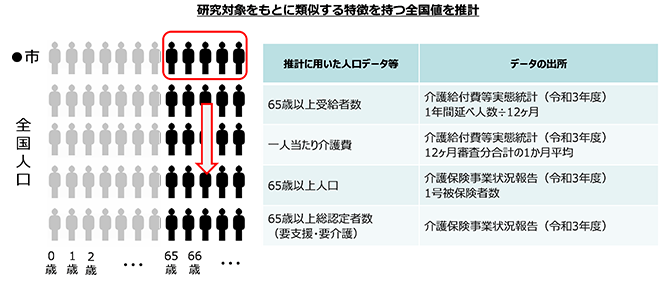

複数のエビデンスや研究結果をつなぎ合わせる場合には、ロジックモデルで示されたフェーズ別の効果量だけでなく、各研究や調査の対象であった性・年齢階級等の特徴が一致しているかデータの精査も必要となる。例えば、ある研究において高齢者を対象に得られた効果(実証データ)は、若年層にも同じ効果が現われるとは考えづらいこともある。そういった時、例えば公的統計であれば仮想的に対象層を限定して得られた結果を全国値に引き延ばすこともできる。ロッテ社のケースでは、ある中核市の65歳以上が研究の対象者であったことから「仮に全国の65歳以上の方が研究と同じ比率だけガム噛み習慣を有している」と仮定を置いて試算を行った。また、抑制できたと想定される介護費用等も研究で示された要介護状態別の全国平均値に公的統計を用いた。

図表2 推計の補足に用いた研究・公的統計

(2)ロジックモデルのフェーズごとに示す定量効果に妥当性はあるか

それぞれの研究や調査で示されている“効果”は多岐にわたる。単純な時系列比較で確認された変化を“効果”と呼ぶこともあれば、計量分析で明らかとなった統計的有意差を“効果”とすることもある。さらに、例え計量分析を用いた結果であっても、手法が違えば評価している単位も異なる。例えば、ヘルスケア分野で良く見られるリスク比やオッズ比、ハザード比などはそれぞれに違う示唆があるため、互いの “効果”を単純に繋ぎ合わせることはできない。そういった場合は効果を接続すること自体を検証している研究や元のデータ等を参考に、慎重に確認する必要がある。

(3)推計した効果の限界が把握されているか

非財務価値としてインパクトを推計することは、換言すれば企業の新たな価値を発見することとも言える。得られたインパクトは対外的な公表や商品価値向上のためのサポート資料等となることが期待される。実際、ガム噛み習慣が介護の予防に貢献している可能性があることは社会的に意識される発見ではないだろうか。しかし、上述したように推計には様々な仮定を置かざるを得ない限界があり、それら前提条件が認識されていなければ誤解を招いたり、かえって信用を損なったりする結果になりかねない。

今回紹介したロッテ社との協働で得られた結果も、複数の研究等で得られた効果を全国規模に当てはめた試算であるため、必ずしも因果関係を示すものとは限らない。より正確な効果を把握するためにはガムを噛む習慣が直接要介護を予防できるか検証する研究や調査が必要である。そのような限界や仮定を誠実に説明することはむしろ今後のより精密な評価方法について建設的な議論につながる。

3. 今後求められる社会的インパクト推計の活用とは

以上、非財務価値の推計について、計画の立て方から実際の推計アプローチ、結果の取扱いにおける留意事項までをロッテ社との協働事例を中心に前後編にわたって概観してきた。

社会的インパクト推計はサステナビリティやESGのみならず、新たな企業価値向上策として重要な論点となりつつある。特にヘルスケア領域では、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」に係る達成貢献を自社のマテリアリティと関連づけて統合報告書等に謳う企業も多く、製品やサービス等がもたらすインパクト推計の実践例が増えていくことが予想される。こうした企業が社会価値を生み出し続けるシステムづくりが進む中、当社でも障害調整生命年(DALYs)等のグローバル疾病負荷(GBD)研究を活用しながら、製品や取組み施策がもたらす健康課題解決への貢献の定量化支援を推進している。

そういった中、それぞれのケースに応じて検討すべきポイントは多様であるが、インパクト推計を用いた課題解決に伴走する上で特に大事なことは以下の2点と考える。1点目は、会社の理念や目標を受け止め、ともに考えることである。2点目は、社内外、公的統計等の得られるデータや情報を整理し、その特徴や限界を一つ一つ確認しながら最適な方法をご提案することである。これらの支援には当社が今まで培ってきたEBPM・ヘルスケア領域等において数多くの計画策定を支援してきた経験、公的統計を含めたデータを取り扱うための知見が欠かせない。

持続可能な社会・健康の実現にあたり、企業が果たす社会的役割は大きい。当社では引き続き自社製品・サービスが生み出す社会的インパクトを可視化し、社会全体がそのインパクトを認知・最大化できる仕組みが生まれるよう後押ししていきたい。

-

*1前編では「オーラルフレイル」としていたが、ロッテ社との協働事例公表後に定義が変更されたことを受け、より正確な表現に修正した。口腔機能の衰えは老化に伴う様々な口腔の状態(歯数・口腔衛生・口腔機能など)の変化をそのままにしていくと、オーラルフレイルと呼ばれる状態になるといわれている。オーラルフレイルは全身のフレイルや筋肉減弱(サルコペニア)、低栄養を引き起こすと考えられている。(一般社団法人日本老年医学会・一般社団法人日本老年歯科医学会・一般社団法人日本サルコペニア・フレイル学会「オーラルフレイルに関する 3 学会合同ステートメント」より引用)https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/important_info/pdf/20240401_01_01.pdf(PDF/4,443KB)

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp