政策アジェンダとして注目される「暗号資産」「Web3」*1

2024年11月の米国大統領選挙では、連邦証券法の規制等、暗号資産に対する政策も争点の一つとなった。Security.org社の調査*2では米国の成人の約30%が暗号資産を保有しているとされ、米国において政治的にも無視できない領域になりつつある。実際、当選したトランプ氏は選挙期間中から政策として暗号資産分野の成長促進を掲げており*3、今後、政府によるビットコイン準備金の確立、暗号資産に対する規制緩和や関連するスタートアップ支援等の政策が実施される見通しである。

日本でも自民党のデジタル社会推進本部の平将明衆議院議員が座長を務めるweb3プロジェクトチーム(web3PT)がWeb3の推進に向けた論点を整理したホワイトペーパー*4を作成しており、Web3を推進する姿勢を見せている。2024年11月に発足した第二次石破内閣では、平将明衆議院議員がデジタル大臣に任命されており、今後の進展が期待されている。

また、世界各国では都市レベルでの産業振興策として暗号資産の領域に注目している事例も現れている。例えば、2020年頃からアラブ首長国連邦(UAE)のドバイやアブダビにある金融フリーゾーンにおいて暗号資産関連の事業者に対して規制や税制の緩和による事業の後押しがなされている。また、スイスのルガーノ市では、2023年から「PlanB」*5というWeb3の技術やブロックチェーンを都市の基盤として活用する政策が推進されている。カナダのバンクーバー市も、2024年12月にビットコインフレンドリーな都市を目指す動議を可決*6しており、今後具体的な政策が進められることが予想される。

Web3がビジネスにもたらす価値

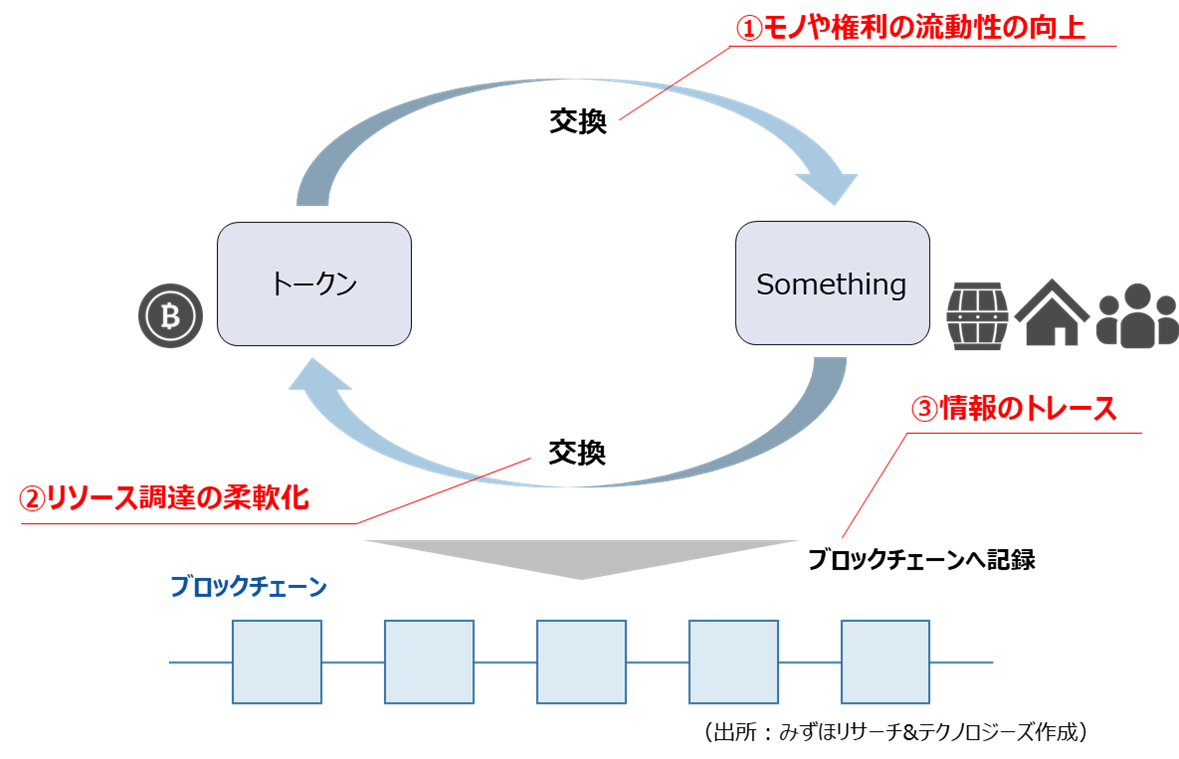

政策的な関心が高まっているが、Web3がビジネスにもたらす価値とは何だろうか。まさに今、先行的に取り組んでいる事業者が価値を模索している最中であるが、本稿では現時点で見えてきている事業者にとっての価値を整理する。それは「①モノや権利の流動性の向上」、「②リソース調達の柔軟化」、「③情報のトレース」である。

図 Web3がもたらす3つの価値の概念図

Web3がもたらす価値①:モノや権利の流動性の向上

ブロックチェーンを基盤とすることで「トークン」*7を容易に発行することが可能となる。トークンは資産やサービスを享受する権利等と紐づけることができ、モノや権利を仮想化し、細分化した上でデジタル上で流通させることができる。これにより、これまで権利移転にかかるコストが大きく、流通させるメリットが乏しかったモノの流動性を高めることができる。

例えば、株式会社UniCaskは蒸留酒の樽の権利を分割し、NFT*8として販売している。従来、蒸留酒樽は卸売業者や一部の愛好家のみが売買していたところ、デジタル化された権利として広く流通させられるようになった。また、NOT A HOTEL株式会社は別荘へ宿泊する権利を分割したNFTを発行している。年間10泊単位で分割しているため、少額から購入できる。また、OpenSea等の一般のNFTマーケットプレイス*9で1泊単位での二次流通も可能となっている。このように、流動性が乏しかったモノや権利の流動性を高め、より広い消費者層にアプローチすることができるようになる。

Web3がもたらす価値②:リソース調達の柔軟化

①で示したモノや権利の流動性の向上は、事業者の視点から見れば事業に必要なリソース調達の柔軟化とも見なすことができる。例えば、UniCaskの取り組みでは、蒸留酒の醸造前に権利をNFT化して広く一般消費者に販売することで、早期に資金調達をしながら蒸留酒の熟成を行うことが可能となり、小規模醸造所の初期投資のハードルを軽減することができる。実際、UniCaskの取り組みでは20年後にボトリングされる予定の蒸留酒樽がNFT化されている。

また、トークンを活用すれば、労働力の調達もより柔軟となる。例えば、東京電力パワーグリッド株式会社(東電PG)、Digital Entertainment Asset社(DEA)、Greenway Grid Global社は、ゲーミフィケーション*10とトークンを活用し、電力インフラの保守点検の労働力をゲームアプリのプレイヤーとして確保する取り組みを実施している*11。2024年4月から群馬や東京等、日本の各地域で、電柱やマンホール等の電力設備の撮影をゲームプレイヤーが行い、電線をつないだ長さ等を競うアプリの実証実験を行っている。アプリのユーザーはプレイ結果に応じて、DEAが発行するトークン等を獲得でき、東電PGはユーザーが撮影した画像を設備の保守・保全に利用することで、必要な労働力の一部を社外から柔軟に調達でき保守業務の効率化を図ることができる。

このように、Web3の技術を利用すれば、従来よりも柔軟にリソース調達を行えるようになる。

Web3がもたらす価値③:情報のトレース

パブリックブロックチェーン*12を基盤としてトークンが発行されていれば、それらの取引データは第三者も参照できる形で残り続ける。これにより、ブロックチェーンは一種の公開されたデータベースとしてみなすことができ、その情報をビジネスに利用できる。例えば、UniCaskの取り組みでは、蒸留酒の樽のNFTを購入したアドレス*13(正確にはそのアドレスの保有者となる人)は、ウイスキーの他に日本酒やワインなどのアルコール類にも興味を持つことが想定される。このようにブロックチェーン上の情報を基に行うマーケティングは「トークングラフマーケティング」という概念として提唱されている*14。

また、この概念はマーケティング以外にも拡張することができる。例えば、TOEIC® Programを実施する国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)は、TOEIC®の試験結果のデジタル認定証をブロックチェーン上で発行している*15。将来的には、資格やボランティア活動の実施実績等の電子的な履歴として利用し、その保有者に対して入学試験の特例を課したり、リクルーティングを行ったりすることも期待される。

さらに拡張すれば、事業者は、マーケットや取引先からの情報を参照するのと同じように、パブリックブロックチェーンに記録された情報を参照するようになると考えられる。ブロックチェーン上には自社の通常の事業活動の中では取得できない情報も記録されており、それらの情報を活用することで事業機会の増加につながることが期待される。

Web3がもたらす「流動化」には市場を変容させるポテンシャルがある

上述のように、Web3の技術は財(モノや権利)の流動性を向上させ、事業活動におけるリソース調達を柔軟にし、これまでにない情報源をもたらす。広く捉えれば、ビジネス活動においてWeb3の技術は財、リソース、情報をより「流動化」させ、その在り方を変える手段となる。消費財から人材、インフラ設備まで、どのような市場・事業者であろうと、その市場に取引や情報交換のコストが存在するのであれば、それらのハードルを下げ得るWeb3の技術の活用は一考の余地があるだろう。

さらに長期的な姿を想定するならば、市場自体の拡大が進むことが期待される。これまでは大企業や名のある組織が中心となってきた領域でも、個人や小規模事業者が「流動化」された財を使ってサービスやプロダクトを提供できるようになり、かつその需要家にもなり得るならば、市場は一気に拡大する可能性がある。ある種のアンダーグラウンド市場として発展し、従来の規制や管理体制を出し抜くように拡大していくケースも出てくるだろう。実際、DeFi(分散型金融)*16が既に同様の事象をもたらしつつある。

このような状況は、既存の事業者の地位を脅かすものであり、まさに市場の地殻変動を引き起こすと言っても過言ではない。既存の枠組みが揺さぶられると同時に、これらの動きはトークンを介して個人を巻き込んだものとなるため、個人・組織の結び付きは大きく変わり、エコシステムの再形成につながる。

このときに重要となるのが、ウォレット*17の普及に代表される、誰もがWeb3を利用できる環境の整備である。ウォレットは、暗号資産の管理だけでなく、Web3におけるあらゆる活動の入口としての役割を担うため、Web3活用の大きな鍵となる。このような基盤が整っていく中で、「公共財としてのブロックチェーン」という考え方にも注目が集まり、開発プラットフォーム等の技術インフラの成熟が、エコシステム全体の価値拡大に必要不可欠なものとして社会一般に認識されていくと考えられる。

財やリソースの「流動化」を促すWeb3の技術は、多数のプレイヤーが参加する分散型の仕組みを広めることで、市場そのものを変容させるポテンシャルがある。これは、既存の収益モデルとは異なる価値創造の機会を提供するだけでなく、既存のビジネスを再定義するほどの潮流となり得るだろう。

-

*1「Web3」とは様々な定義があるものの、分散型の新しいインターネットの世界観を表す概念を指す。本コラムでは暗号資産を含むブロックチェーンを活用したサービスや事業等を包括的に指す用語として使用している。なお、「Web3」以外に、「web3」、「Web3.0」等と表記される場合があるが、本コラムでは固有名詞以外は「Web3」と表記する。

-

*2出所「2025 Cryptocurrency Adoption and Consumer Sentiment Report」(Security.org)

https://www.security.org/digital-security/cryptocurrency-annual-consumer-report/ -

*32024年7月28日にテネシー州ナッシュビルで開催された「Bitcoin conference 2024」にて暗号資産関連の政策について述べており、その後、政策チームにて検討を行っている。

https://apnews.com/article/donald-trump-bitcoin-cryptocurrency-stockpile-6f1314f5e99bbf47cc3ee6fc6178588d -

*4

-

*5

-

*6

-

*7本コラムではブロックチェーン技術を用いて電子的に記録された持分のことを指す用語として使用する。

-

*8Non-Fungible Token(非代替性トークン)のこと。トークンの一種であるが、個々のトークンが区別でき、唯一性がある。なお、個々のトークンが区別されず同じものとして交換できるトークンをFT(Fungible Token 代替性トークン)と呼ぶ。

-

*9NFTの売買や交換ができるオンライン上のプラットフォームのこと。

-

*10ゲームのメカニズムやデザインの要素をゲーム以外の分野に応用し、ユーザーのモチベーションを高め、その行動に影響を与える仕組みや技術のことを指す。

-

*11

-

*12特定の管理者が存在せず、不特定多数がブロックチェーンにアクセスすることができ、誰でも、ブロックチェーン上の情報の閲覧や検証等を行うことができるブロックチェーンのこと。

-

*13暗号資産やNFTの送受信の際に、その宛先または送信先となる公開鍵。銀行の口座番号のような役割をはたす。

-

*14「トークングラフマーケティング」(SUSHI TOP MARKETING株式会社)

https://www.sushitopmarketing.com/service/tokengraphmarketing -

*15

-

*16ブロックチェーン上のプログラム(スマートコントラクト)によって実行される、特定の仲介者が存在しない金融サービスのこと。トークンの交換や貸出・借入等を行うDeFiが存在している。

-

*17トークンを保存し使用(送付・受領)する機能を備えたツールのこと。自身のブロックチェーンアドレスに対応する秘密鍵を管理するアプリケーションであり、DeFiやNFTのマーケットプレイス等に接続する際に使用される。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp