はじめに

人的資本開示が義務化されて2年が経とうとしており、人的資本とその戦略に関する議論はより深化しつつある。人的資本の一指標とされる従業員エンゲージメント(employee engagement)は、人材版伊藤レポートのなかで示された「3つの視点・5つの共通要素」*1へ含まれたことをきっかけとして以前に増して注目されるようになり、人材戦略の成功の要として各社が取り入れ、開示するようになった。

しかし実際のところ、その定義と測定方法は各社によってまちまちである。同じ言葉を用いながらもバラバラの内容を指し、客観的な同一性を保てない指標となっている現状があり、なかには従来からある従業員満足度などの概念と区別できない定義をしている場合さえある。そうした事態に陥っている背後には、従業員エンゲージメントの定義を巡る混乱と、本質的に従業員に求めたい”engagement”への理解不足がある。

本稿では、企業が従業員に求める「"engage"している状態」とは本来どのようなものであるべきか、それを踏まえて従業員エンゲージメントをどのように定義すべきかを再考する。

「従業員エンゲージメント」の定義の混乱

従業員エンゲージメントは1990年代にギャラップ社によって提唱され、これに追随するようにコンサルティングファーム各社が独自の定義や測定方法を開発したのが始まりとされる*2。特に有名な測定尺度として、ギャラップ社の「Q12」*3や、コーンフェリー社が質問票を公表しているが、その内容はコミットメントの定義に近いものである。

コンサルタントや企業から注目されるようになった一方で、従業員エンゲージメントに関して学術的に一貫して支持されている定義はなく、研究を蓄積しづらい状態が続いている。学術的な定義が確立されなかった理由の一つとして、ワーク・エンゲイジメントやコミットメント等の従来からある概念と類似しており、区別が難しかったことが挙げられる。実際、ギャラップ社のQ12の調査項目は職務満足感の内容を含むことが指摘されている*4。さらに、有価証券報告書などの開示資料で企業が従業員エンゲージメントの指標として挙げている設問を確認すると、実際には従業員満足度を測定しているものも多い。

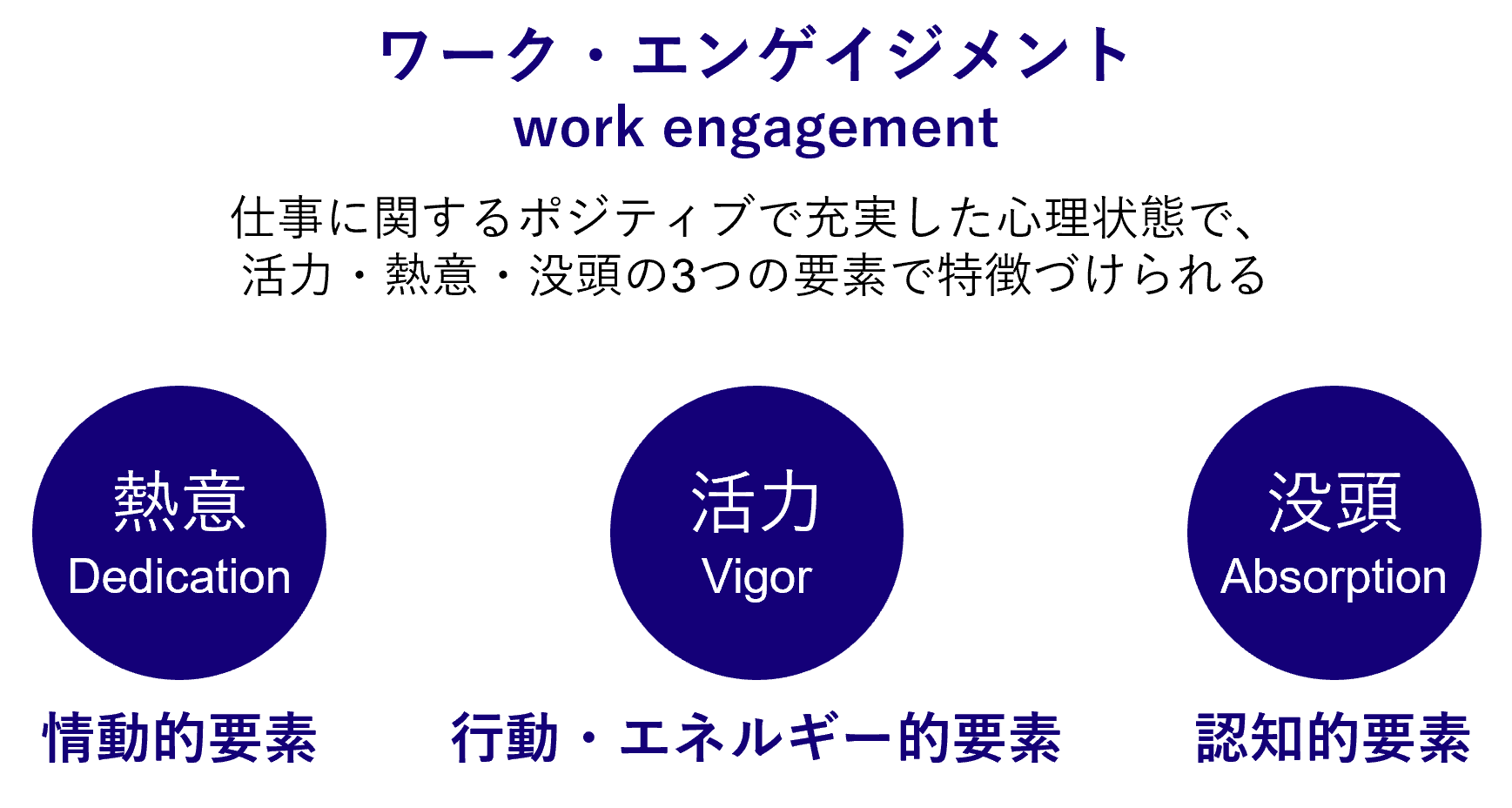

従来の概念と変わらないのであれば、元通りの名前で語る方が社内外に理解されやすく、これらを高めるためにどのような取組をすればよいかも検討しやすいだろう。特に、仕事へ"engage"している状態であるワーク・エンゲイジメントは、その要因や効果についての研究が盛んで、業績向上に繋がることが多く示されている。こうした従来の概念と明確に区別されないまま、従業員エンゲージメントという用語が独り歩きし、定義の混乱を招いている現状がある。

それでも「従業員エンゲージメント」が注目される理由

上記のように定義が曖昧で、同一性が担保されていない状況にもかかわらず、多くの企業が従業員エンゲージメントに惹きつけられるのには、単なる目新しさや対外的なアピールだけではない相応の理由があると考えている。

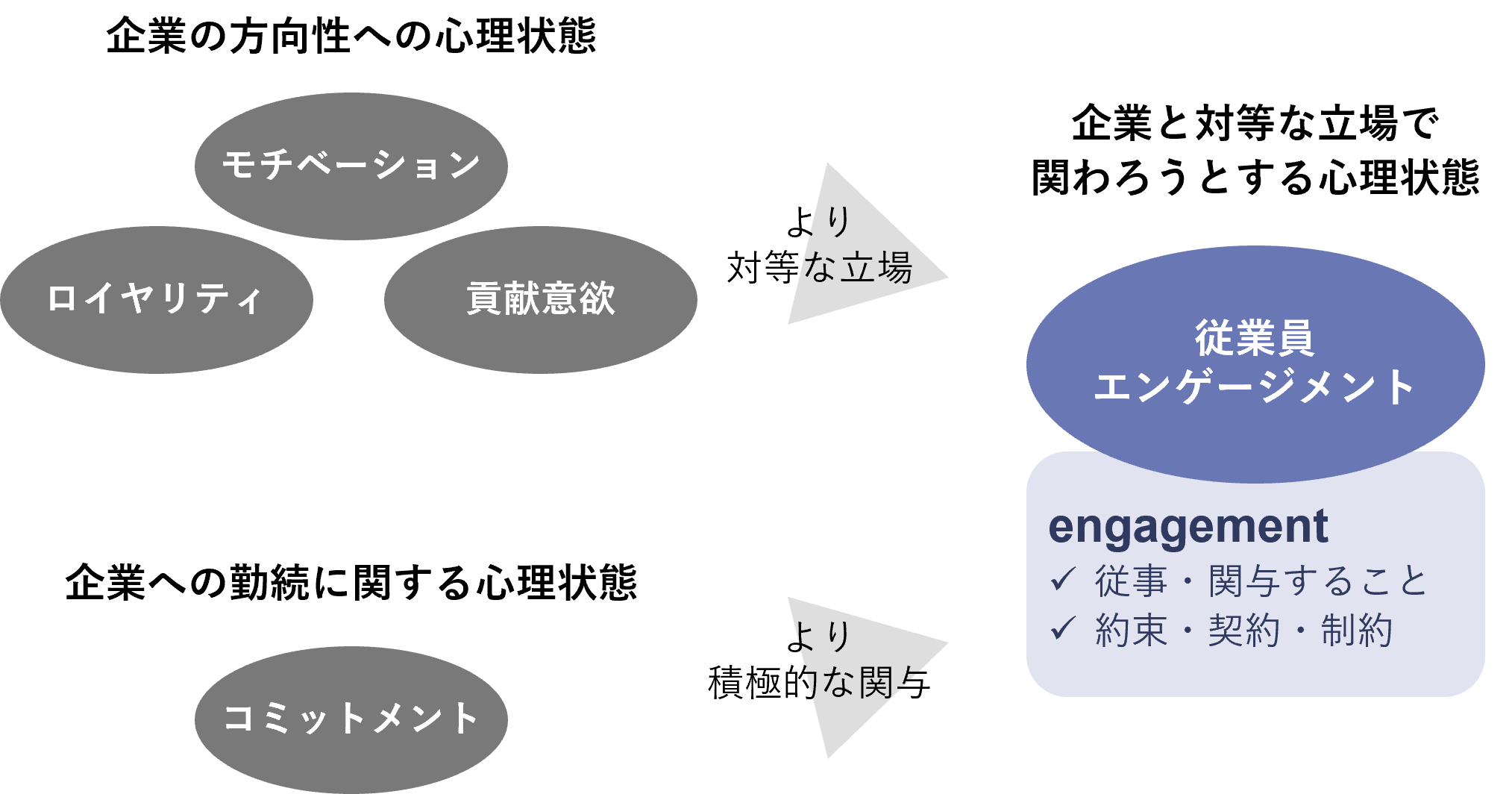

従来からある「モチベーション」や「ロイヤリティ」、「貢献意欲」、「従業員満足度」といった概念は、いずれも企業そのものや企業が規定した目的・目標・役割などに対し、従業員がどう感じるかを測るものであった。従業員から企業への働きかけは、あくまで企業が敷いたレールに沿ったものが想定されている。

一方で”engagement”という単語は、直訳すると「従事[関与]すること」「約束,契約,誓約」などと訳される*5。このニュアンスを汲み取ると、従業員エンゲージメントは従業員から企業への関与だけでなく、双務的な繋がり・関係性をも含むことになる。これを従来の概念と比較すると、大きく異なる2つのポイントがある。1つは、企業から一方的に決められるだけでなく、企業と従業員が対等である点、もう1つは満足度などのポジティブに感じることだけに留まらず、企業へ関わる行動へ駆り立てられることを期待されている点である。

従来概念で唯一、「コミットメント」は企業を辞める意思決定に関わるため、対等さを含んでいる。しかし、勤続する以上に企業へ関わろうとする側面を含んでいない点で不足がある。

図1 従来概念と従業員エンゲージメントの性質の違い

出典:UNFCCC資料等より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

つまり、従業員エンゲージメントは、経営方針や企業風土、そこで担う仕事や働き方など、企業から提供するもの全てを前提とし、従業員が企業と強く関わろうとしている・関わっている状態かを捉える概念として、注目を浴びているのである。

このような概念は、VUCAの時代を生き抜くために個々の従業員の力を最大限に引き出し、生産性を高め、自律的にキャリアや事業の未来を切り開いてもらう…といったシナリオを持つ企業にとって、用意した環境を従業員からどのように受け止められているか、その結果として企業のためにどれだけ行動してくれるかを予測する上で、魅力的な指標と言えるだろう。

図2 ワーク・エンゲイジメントの定義

出典:Schaufeli & Bakker(2010)*6を基にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

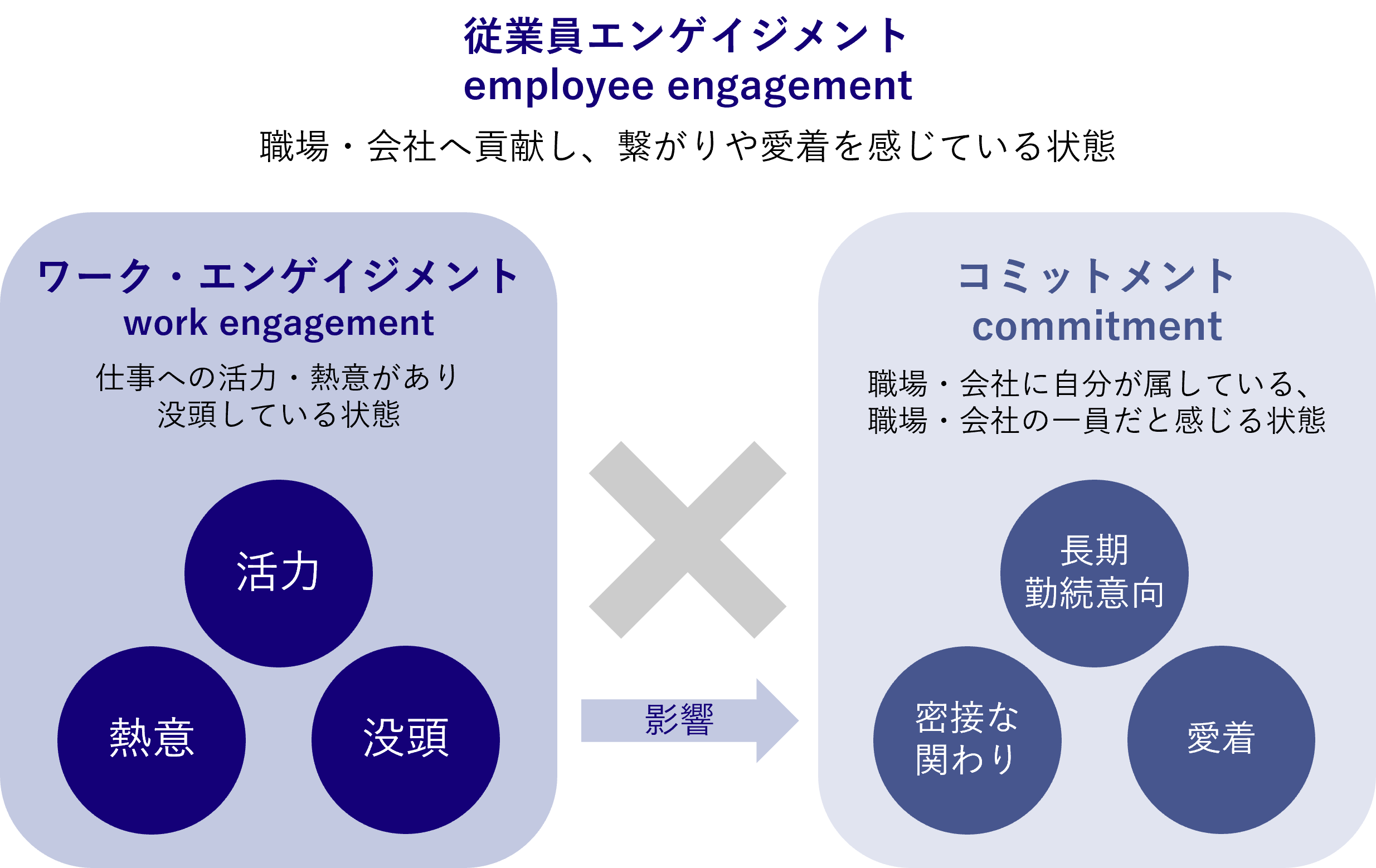

このワーク・エンゲイジメントは、従業員の仕事へのエネルギーの高さ、ひいては企業へ関与する行動の原動力を捉えるためのものとして非常に重要な概念であると考えられる。

もちろん、企業への関与は日々の仕事に留まらない、方針への共感や勤続意向などを含めて捉えるべきものである。そうした側面を捉えるには、「組織と従業員の関わり方を特徴づけ、組織におけるメンバーシップを継続もしくは中止する決定に関わる心理的状態」*7として全般的な企業への感情を捉えている、「コミットメント」を併せて使用するのが適するだろう。

参考までに、当社コンサルティングでの従業員エンゲージメント(当社では「従業員エンゲイジメント」と表記*8)の定義を示す。

図3 当社「従業員エンゲイジメント」の定義

出典:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

いずれにしても、従業員エンゲージメントという概念を使用・測定するにあたって重要なポイントは、従業員の企業への感情を捉えるだけではなく、それが仕事に向けるエネルギー、すなわちワーク・エンゲイジメントへと繋がっているかに目を向けるべき、ということである。これらが揃うことで初めて企業と従業員のwin-winな関係を象徴するものとして戦略へ位置付けることができる、という点を改めて強調したい。

この点を踏まえると、企業が追求すべき従業員の”engagement”とは、従業員が企業へ繋がりを感じ、仕事を通じて会社と関わりながら、健全な関係を築いている状態であるべきである。

なお、当社による従業員エンゲージメントの定義とその高め方は『日経ムック 実践!人的資本経営』*9に詳述されているほか、不定期連載として今後も順次当社HP上で発信予定である。

-

*1経済産業省(2020)「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書(人材版伊藤レポート)」.

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kigyo_kachi_kojo/pdf/20200930_1.pdf(PDF/2,655KB) -

*2Schaufeli, W. B. & Bakker, A. B. (2010). Defining and measuring work engagement: Bringing clarity to the concept. In Bakker, A. B. & Leiter, M. P. (Eds.), Work Engagement: A Handbook of Essential Theory and Research (p.10). Psychology Press. (バッカー,A. B.& ライター,M.P.(Eds.)島津明人総監訳(2014)『ワーク・エンゲイジメント 基本理論と研究のためのハンドブック』星和書店,p. 19.)

-

*3ギャラップ(2025)「たった12問であなたの職場の従業員エンゲージメント状態が分かる(Q12)」『ギャラップ公式ホームページ』(2025年2月18日閲覧).

-

*4Schaufeli & Bakker(2010), p. 16.

-

*5小学館(2012)『プログレッシブ英和中辞典』(第5版).

-

*6Schaufeli & Bakker(2010), pp. 20-21.

-

*7Meyer and Allen(1997)の鈴木・服部(2019)による訳。

Meyer, J. P. and Allen, N. J. (1997). Commitment in the workplace: theory, research, and application. Sage Publications, inc.

鈴木竜太・服部泰宏(2019)『組織行動』(p.222)有斐閣. -

*8当社定義では2024年度よりemployee engagementを「従業員エンゲイジメント」と表記しているため、本稿では一般的な概念を表す場合は「従業員エンゲージメント」、当社定義を表す場合は「従業員エンゲイジメント」と表記している。

-

*9みずほフィナンシャルグループ・みずほリサーチ&テクノロジーズ監修 『日経ムック 実践!人的資本経営』日本経済新聞出版.

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp