*本稿は、『自治体法務研究』 2025年春号(発行:株式会社ぎょうせい)に掲載されたものを、同社出版事業部の承諾のもと掲載しております。

1. はじめに

日本は、「家族依存型福祉国家」と呼ばれるように、生活保障の面で「家族」が大きな役割を果たしてきた。しかし、家族形態が変容しており、以前のように家族が大きな役割を果たせなくなっている。

特に、単身高齢者においては、社会的孤立に陥る人の比率が高い。また、人生の最終段階では、病院同行や買い物支援などの生活支援、病院や介護施設への入院や入所の際に求められる身元保証、さらに本人が死亡した後の葬儀や家財処分などの死後対応などが求められる。家族がいれば主に家族が対応してきたが、家族のいない高齢者―いわゆる、身寄りのない単身高齢者*1―はどのように対応していくのかが、課題となる。

本稿では、単身高齢者の増加の実態と社会的孤立の状況を概観し、身寄りのない単身高齢者への支援の実態と課題を考察する。その上で、今後重要となる施策を検討する。

2. 単身高齢者の増加状況

国立社会保障・人口問題研究所は、2024年4月に、2050年までの世帯数の将来推計を発表した。それによれば、65歳以上の単身高齢者数は、2020年の738万人が、2050年には1084万人と約1.5倍になる。65歳以上人口に占める単身者の比率も、20年の20%から50年には28%となると推計されている。

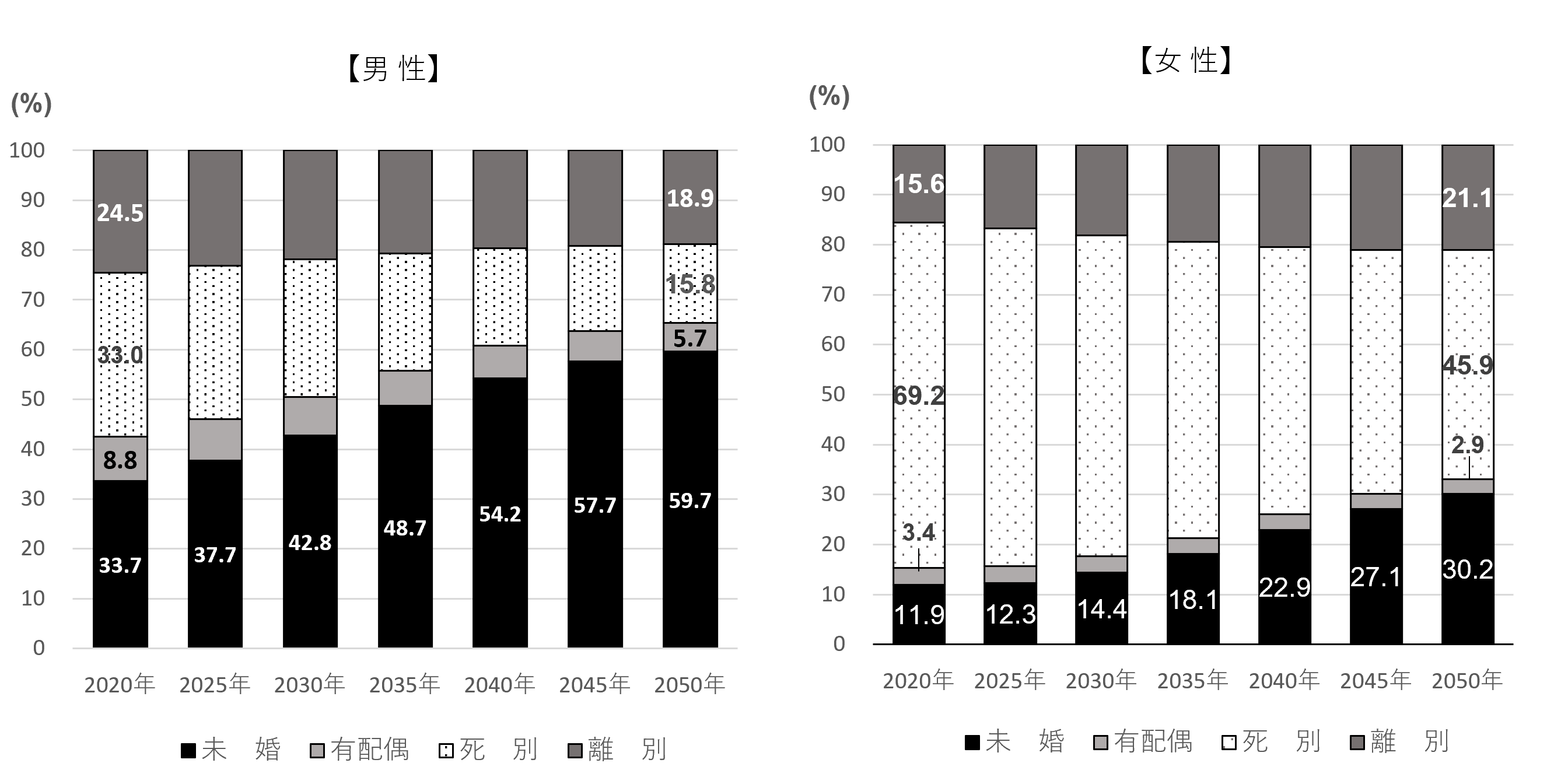

注目すべきは、単身高齢者に占める未婚者比率の上昇である。単身高齢男性に占める未婚者の比率は、20年の33.7%から50年には59.7%に急増する(図表1)。単身高齢女性の未婚率も、20年の11.9%から50年には30.2%になる。「未婚」とは、生涯で一度も結婚していない人をいうので、未婚の単身高齢者は、配偶者のみならず、子どももいないことが考えられる。未婚の単身高齢者の増加に伴って、今後身寄りのない高齢者が増加することが推察される。

図表1 男女別にみた65歳以上の単身高齢者の増加と配偶関係

(資料)国立社会保障・人口問題研究所(2024)「日本の世帯数の将来推計(全国推計)(令和6(2024年)推計」より筆者作成。

3. 単身世帯と社会的孤立

(1)社会的孤立の定義と実態

ところで、単身者は社会的孤立に陥る傾向が高いことが指摘されている。「社会的孤立」とは「家族やコミュニティとほとんど接触がない」という客観的状態を示す概念である。

そこで、世帯類型別に社会的孤立に陥る人の比率を見ていく。孤立の測定指標は定まっているわけではないが、先行研究をみると、①会話の欠如、②「頼れる人」の欠如、③「手助けする相手」の欠如などが挙げられている。なお、「手助けする相手」の欠如が孤立指標になっている点は興味深い。孤立を防ぐには、頼れる人を持つだけでなく、誰かのために何かを手助けすることも重要になる。

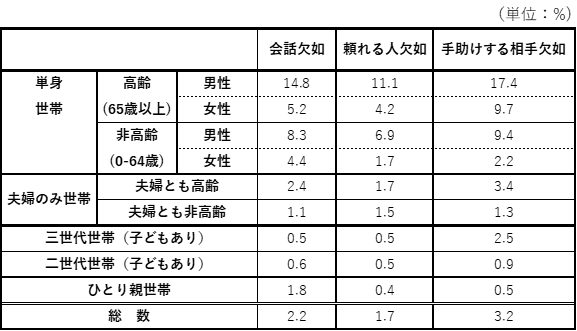

ここでは、「会話欠如」、「頼れる人欠如」、「手助けする相手欠如」という三つの孤立指標について世帯類型別に孤立に陥る人の割合を見る。どの指標についても、単身高齢男性で孤立に陥る人の比率が高い。具体的には、「会話欠如」については、「2週間に1回以下」しか会話をしていない人の比率は、総数では2.2%なのに、高齢単身男性では14.8%に上る(図表2)。

また、「頼れる人欠如」は、「介護や看病」、「重要な事柄の相談」、「日頃のちょっとした手助け」など9項目全てについて「頼れる人がいない」と回答した人の割合である。総数では1.7%であるのに、単身高齢男性では11.1%となる。

さらに、「手助けする相手欠如」は、「家族・親族」、「友人・知人」、「近所の人」、「職場の人」の各人から、上記9項目中、特定の7項目について手助けを求められたときに、全ての人に全7項目を「手助けをしない」と回答した人の割合である。総数では3.2%であったのに、単身高齢男性では17.4%、単身高齢女性は9.7%となり、この指標では単身高齢女性でも高い水準に上る。

同じ単身高齢者でも、男性に比べて女性の方が孤立に陥る人の比率が低い。これは、女性は現役期に専業主婦や主婦パートをしていた人の比率が高く、「近所」とのつながりを持つ人の比率が男性よりも高いことがある。一方、男性は、現役期は勤務先との人間関係が中心となり、地域などとの関係性が薄いことが考えられる。

図表2 孤立指標別にみた孤立する人の比率

(注)1.「子ども」とは20歳未満の世帯員をいう。

2. 各指標の定義については、みずほリサーチ&テクノロジーズ(2021)21-23頁参照。

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ(2021)『社会的孤立の実態・要因に関する調査分析等研究事業報告書』(厚生労働省令和2年度社会福祉推進事業)29頁に基づき筆者作成。データは、国立社会保障・人口問題研究所(2019)『2017年 社会保障・人口問題基本調査 生活と支え合いに関する調査結果報告書』による。

(2)社会的孤立は何が問題か

では、社会的孤立は何が問題なのだろうか。

第一に、日常生活や緊急時において、必要な支援を受けることが難しい点である。冒頭で述べた通り、人生の最終段階では、日常生活支援、身元保証、死後対応が求められることが多い。同居する家族がいれば、多くの場合、家族が支援してきたが、身寄りのない単身高齢者には頼れる家族がいない。

第二に、他者との関係性の欠如は、生きる意欲や自己肯定感の低下を招くことが指摘されている。実際、孤立している人ほど、自己肯定感が低く、自分のことを「価値がない」と考える傾向がある。生きる意欲や自己肯定感は、他者との関係性を通じて得ることが多いためであろう。

第三に、貧困に社会的孤立が加わると、生活困窮が一層深刻になる点だ。孤立していると、生活が困窮してもSOSを出す相手がいない。このため、生活困窮がさらに悪化して、野宿などの深刻な状況に陥りがちである。

-

*1「身寄りがない」とは、①家族や親類がいない人、②家族や親類がいても、連絡がつかない状況にある人、③家族や親類の支援が得られない人、が考えられる。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp