経営・IT コンサルティング部 コンサルタント 羽田 康孝

消費者からみた飲食サービスの利用状況と利用意向

次に、これらサービスのコロナ禍での利用状況や、これらサービスのメリットと消費者が飲食サービスを利用する際に重視する項目との関係を分析するため、「新型コロナ流行に伴う食生活の変化に関する調査」で実施したWebアンケート調査の結果を紹介しよう。

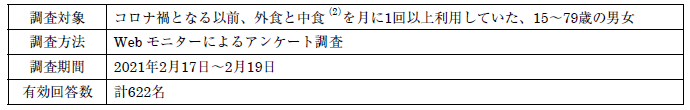

本調査は、定期的に飲食サービスを利用する習慣のある、全国の10~70代の男女(n=622)を対象とし、コロナ禍における「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」の消費者の利用状況や感染予防に繋がる行動の実践状況、外食を利用する際の考え方について訊ねたものである(図表1)。なお調査期間中は、首都圏を含む10都府県に緊急事態宣言が発出され、時短営業(20時まで)や酒類提供時間の短縮(19時まで)といった飲食の場面における感染拡大防止の措置が講じられていた10。

図表1 アンケート調査概要

(資料)みずほ情報総研(現:みずほリサーチ&テクノロジーズ)(2020)「新型コロナ流行に伴う食生活の変化に関する調査」より筆者作成

コロナ禍での消費者の利用状況

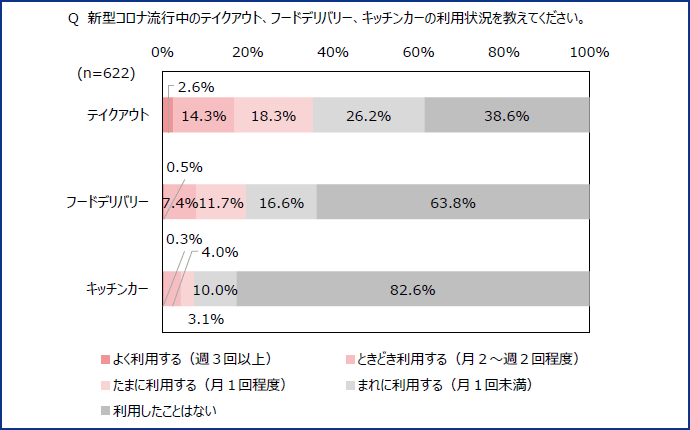

コロナ禍における「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」の利用率*3を見ると、「テイクアウト」は35.2%、「フードデリバリー」は19.6%、「キッチンカー」は7.4%となった(図表2)。「キッチンカー」は、オフィス街やイベント会場など、人々の集まる場所への出店が中心であり、コロナ禍の影響で都心部などでの利用が少なかったと考えられる。コロナ禍以前の2019年に行われた調査における「テイクアウト」や「フードデリバリー」の利用率は、「テイクアウト」が約4割(マイボイスコム株式会社調べ)11、「フードデリバリー」が約1割(MMDLabo株式会社調べ12であったという。これらサービスはコロナ禍で外食市場が大幅に縮小13する中でも一定程度利用されており、堅調な推移が窺える。

次に、コロナ禍における「デジタル技術を活用した感染予防の行動」に注目し、これらサービスの利用者に見られる特徴を検討してみよう。

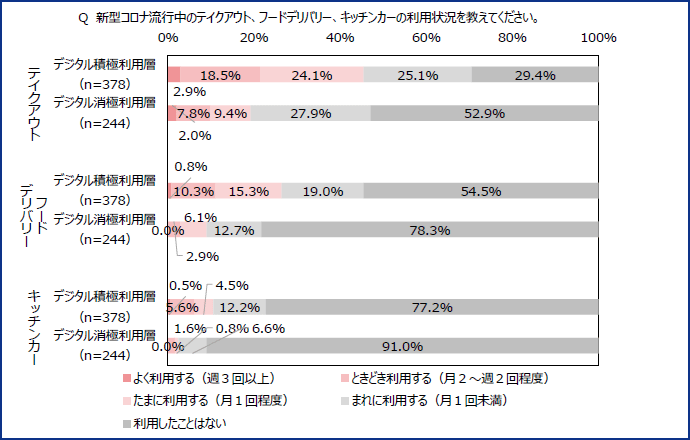

今回のアンケート調査では、コロナ禍におけるデジタル技術を活用した感染予防の行動として、「オンラインショッピングでの食品・日用品の購入」「オンラインショッピングでの食品・日用品以外の購入」「習い事などのオンラインでの実施」「動画配信サービスの利用」「コンサートなど、有料のオンラインイベントの参加」「オンライン飲み会、友人・知人とのビデオ通話」の実践状況を訊ねた。これらの行動のいずれかについて「よく利用する」または「ときどき利用する」と回答した人を「デジタル利用積極層(n=378)」、いずれも「あまり利用しない」「全く利用しない」と回答した人を「デジタル利用消極層(n=244)」とし、2グループに分類した。

このデジタル利用積極層およびデジタル利用消極層について、「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」の利用状況を分析した(図表3)。デジタル利用積極層の利用経験率を見ると、「テイクアウト」は45.5%、「フードデリバリー」は26.4%、「キッチンカー」は10.6%であった。他方、デジタル利用消極層は、「テイクアウト」で19.2%、「フードデリバリー」で9.0%、「キッチンカー」で2.4%に留まった。両者を比較すると、デジタル利用積極層の各サービスの利用率は、デジタル利用消極層よりも2倍以上高くなっている。このことから、これらサービスは特に、デジタル技術を積極的に利用する人々にとって身近で利用しやすいサービスであると考えられる。

図表2 コロナ禍における「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」の利用状況

(資料)みずほ情報総研(現:みずほリサーチ&テクノロジーズ)(2020)「新型コロナ流行に伴う食生活の変化に関する調査」より筆者作成

図表3 コロナ禍における「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」の利用状況(デジタル利用積極層/デジタル利用消極層

(資料)みずほ情報総研(現:みずほリサーチ&テクノロジーズ)(2020)「新型コロナ流行に伴う食生活の変化に関する調査」より筆者作成

消費者が外食を利用する際に重視する項目

次に、消費者が外食を利用する際に重視する項目(≒飲食サービスに対するニーズ)に注目して、「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」の利用が見込まれるシーンを検討する。

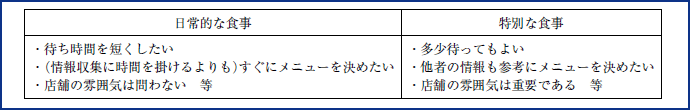

飲食サービスに対するニーズといっても、私たちが飲食サービスを利用するシーンは様々であり、ニーズもそれぞれ異なるだろう。シチズン時計株式会社が実施した待ち時間に関する調査によると、「待ち時間の限度」は、ランチタイムで「10分まで」が最多となる一方、人気飲食店の行列は「30分まで」覚悟するという回答が多い14。また飲食店の選び方に関する株式会社ヴァリューズの調査では、「飲食店の情報収集」を行う割合は、「家族との食事」が「1人での食事」より大幅に高いという15。飲食サービスの利用シーンを、①勤務や授業の間の昼休みや外出の合間といった「日常的な食事」と、②会食や宴会、デート、懇親会といった非日常的な場面での「特別な食事」に区分すると、図表4のようなニーズの違いがあると考えられる。

今回のアンケート調査では、飲食サービスを利用する際に想定される対照的な価値観(例:「満席の場合に諦めるか、待つか」等)のシーンによる違いを調査した*4。

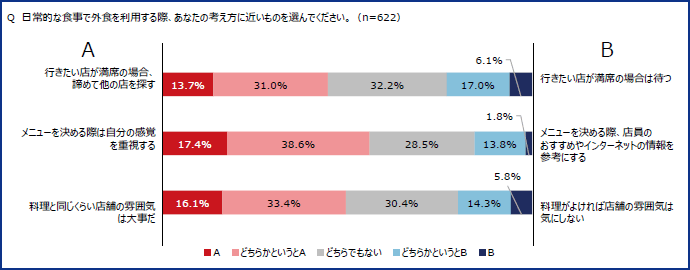

日常的な食事において外食を利用する際の考え方を訊ねたところ、待ち時間について「行きたい店が満席の場合、諦めて他の店を探す」(44.7%)が「行きたい店が満席の場合は待つ」(23.1%)を上回ったほか、メニューの判断基準については「メニューを決める際は自分の感覚を重視する」(56.0%)が「メニューを決める際、店員のおすすめやインターネットの情報を参考にする」(15.6%)を上回った(図表5)。このことから、日常的な食事では「(入店までの)待ち時間を短くしたい」「(情報収集に時間を掛けるよりも)すぐにメニューを決めたい」といったニーズがあるとみられ、「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」が消費者にもたらす利便性に関する付加価値(「待ち時間の有効活用」や「注文できる店舗数やメニューの充実」)は、日常的な食事におけるニーズに訴求できる可能性がある。

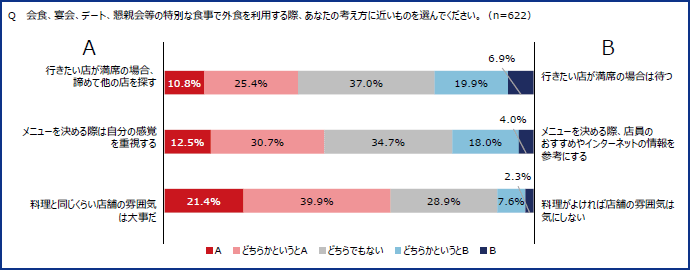

他方、特別な食事において外食を利用する際の考え方を訊ねたところ、「行きたい店が満席の場合は待つ」は26.8%、「メニューを決める際、店員のおすすめやインターネットの情報を参考にする」は22.0%で、日常的な食事における同じ項目よりも高い(図表5、6)。「待ち時間の有効活用」や「注文できる店舗数やメニューの充実」等の付加価値に関わる回答は日常的な食事よりも低く、これらサービスに魅力を感じにくいと考えられる。さらに店舗の雰囲気についても、「料理と同じくらい店舗の雰囲気は大事だ」と回答する割合は61.3%と日常的な食事(49.5%)を上回っている。日常的な食事でも店舗の雰囲気への関心はあるものの、特別な食事において店舗の雰囲気が特に重視されていることが窺えよう。

今回のアンケート調査結果から、「テイクアウト」「フードデリバリー」「キッチンカー」は主に、利便性が重視され、店舗の雰囲気の重要度が相対的に高くない日常的な食事での利用に適していると考えられる。一方、利用シーンや対象者次第を捉え直すことで、日常的な食事以外でもこれらサービスが使われる可能性がある。

例えば、注文・配達の時間や場所を柔軟に設定できる「フードデリバリー」を活用することで、スポーツ観戦の合間に会場外の店舗の料理を客席まで届けてもらうことができる16。別の例として、「キッチンカー」の出店スペースのマッチングサービスにより、これまで昼食時のみ出店してきたビジネス街で、夜間もアルコールを提供する店舗が出店しやすくなり、屋外で短時間の飲み会を楽しめるようになる17。デジタル技術を活用し、特別な食事における飲食サービス利用の物理的・心理的な障壁を軽減することで、料理と喫食場所の新たな組み合わせによる利用シーンの創出にも繋がるのではないか。

図表4 日常的な食事と特別な食事における、外食に対するニーズの違いの例

(資料)筆者作成

図表5 外食を利用する際の考え方(日常的な食事)

(資料)みずほ情報総研(現:みずほリサーチ&テクノロジーズ)(2020)「新型コロナ流行に伴う食生活の変化に関する調査」より筆者作成

図表6 外食を利用する際の考え方(特別な食事)

(資料)みずほ情報総研(現:みずほリサーチ&テクノロジーズ)(2020)「新型コロナ流行に伴う食生活の変化に関する調査」より筆者作成

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

関連情報

この執筆者はこちらも執筆しています

-

2020年12月18日

―デジタル技術が支える飲食業―