デジタルコンサルティング部

上席主任コンサルタント 中 志津馬

上席主任コンサルタント 石岡 宏規

国際比較を通じた日本人の偽・誤情報に対する意識と取り組むべき対策(PDF/4,197KB)

COVID-19等の社会的事案に関連して、オンライン上では偽・誤情報が広がっている。

欧米諸国と比べると日本は偽・誤情報の実態について情報が十分に蓄積されておらず、不明なことが多い状況にある。このような状況を受け、弊社は過去複数年にわたり、総務省から偽・誤情報の実態把握のための調査を受託し、大規模なアンケート調査を通じて、日本人の偽情報への接触状況について国際的な比較を行ってきた。さらに、令和3年度には総務省は弊社に発注した調査の一環として、我が国の偽・誤情報に関する第1線の専門家の協力の下、個人向けのメディアリテラシー向上のための教材を開発した。

本レポートは偽・誤情報の実態把握や対策で先行する諸外国の事例を紹介しつつ、弊社のこれまでの経験を踏まえ、今後、取り組むべき対策について考察を行ったものである。

構成は以下の通りである。

第1章では前提となる情報として、偽・誤情報の国際的な定義、さらに過去の調査結果から日本人の偽・誤情報に対する意識や行動特性について解説を行った。

第2章では、偽・誤情報が広がることで社会にどのような悪影響を及ぼす可能性があるのかについて、企業、個人それぞれについて、具体的事案とともに整理を行った。

第3章は、2章で示した偽・誤情報による悪影響を最小限に抑えるため企業・個人がそれぞれどのような取組を行うべきか、諸外国の先行事例も参考にしつつ有効な対策案について考察を行った。企業に関しては、先行する米国を参考に、組織内の情報セキュリティの取組との一体化について紹介した。個人については、第1線の専門家の協力により開発されたメディアリテラシー教材の紹介とその活用について紹介した。

偽・誤情報とそれに対する日本人の意識や接触状況

(1)概要・定義

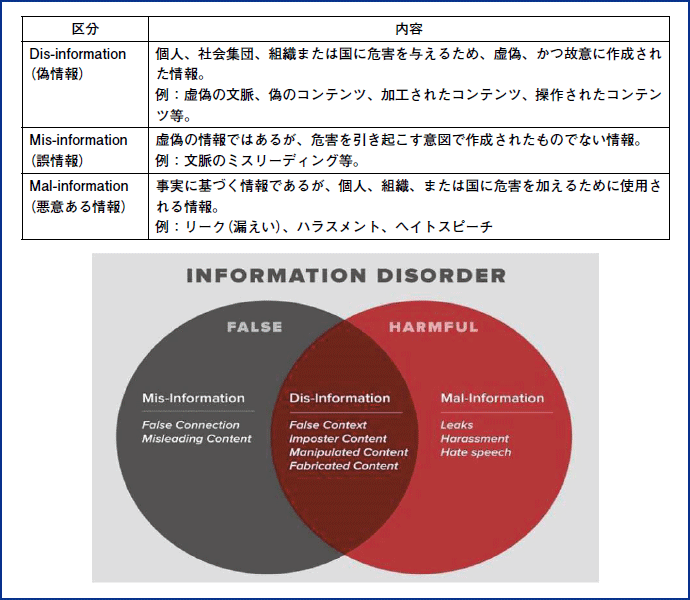

偽・誤情報に対する議論が先行する欧州では、偽・誤情報のことを「情報障害(InformationDisorder)」と総称しており、そのうち、偽情報を「Dis-information」、誤情報を「Mis-information」と称している。それぞれの具体的な定義は図表1のように定義されている。偽情報とは、第3者や社会に危害を加えることを意図して用いられる虚偽情報のことをいい、虚偽情報であるが危害を加える意思で作成されたものではないものは誤情報として区別される。さらに、事実に基づく情報であるが、危害を加えることを目的として用いられる場合は「悪意ある情報(Mal-information)」と整理されている。ただし、このように偽・誤情報は、定義としていくつかに分類されるものの、実際の偽・誤情報を分類するには、意図性があるものなのか、たんなる勘違いによるものなのかを判断する必要があり、専門家の間でも非常に難しいとされている。

なお、米国前大統領が使用したことで日本でも知られるようになった「Fake News(フェイクニュース)」という言葉は、その定義があいまいなこともあり、昨今の偽・誤情報の定義としては主流ではないのが実態である。また、偽・誤情報は、文字、音声、画像・動画等の様々な表現方法で伝達されている。

図表1 偽・誤情報等の定義

(資料)欧州評議会「Information Disorder」(2017年9月27日)*1を元に、みずほリサーチ&テクノロジーズが簡易翻訳

(2) 日本人の偽・誤情報に対する意識や行動特性

弊社では、総務省の委託調査研究として、我が国の生活者の偽・誤情報への意識や接触状況を把握するためのアンケート調査を定点観測的に過去数回実施してきた。本節では、これら調査結果を踏まえた、日本人の偽・誤情報に対する意識や行動の特性について紹介する。

①偽・誤情報を拡散した経験がある人の特徴

ここでは、2020年2月に実施した「偽情報に関するアンケート調査」*2の結果のうち、偽・誤情報を拡散した経験の有無等について紹介する。なお、調査実施当時は、偽・誤情報という言葉ではなく、両者をあわせた意味の言葉として「フェイクニュース」という用語を使用したものであることに留意されたい。

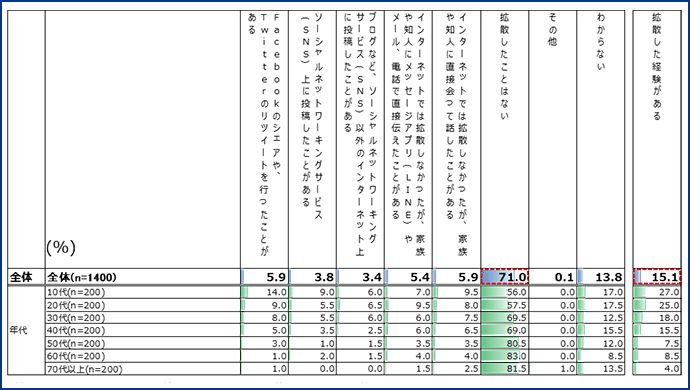

アンケート回答者に偽・誤情報の拡散経験を尋ねたところ、全体では「拡散したことはない」との回答が約70%と最も高くなり、「拡散した経験がある」との回答は約15%であった。さらに、偽・誤情報の拡散手段を見ると、「家族や知人に直接会って話した、もしくはメッセージアプリやメール、電話で直接伝えた」(約5%)*3、「Facebook のシェアや、Twitter のリツイートを行ったことがある」(約5%)が回答として挙げられている(図表2)*4。直接会って口頭で伝えることや、電話を使用して伝える等、インターネット以外の手段によっても、偽・誤情報が拡散されていることが伺える。

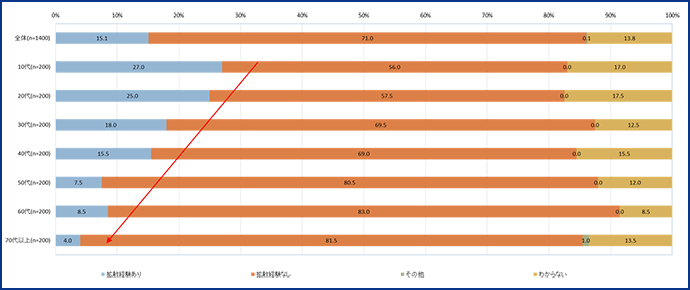

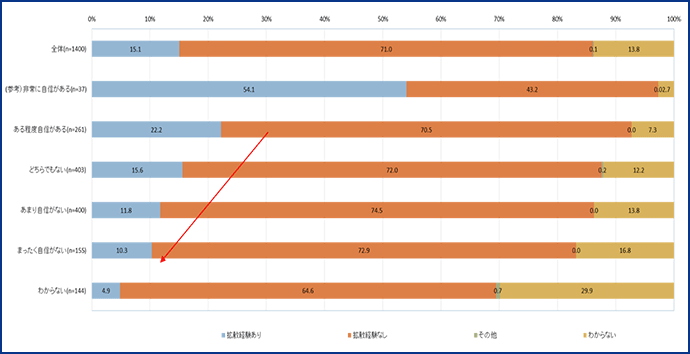

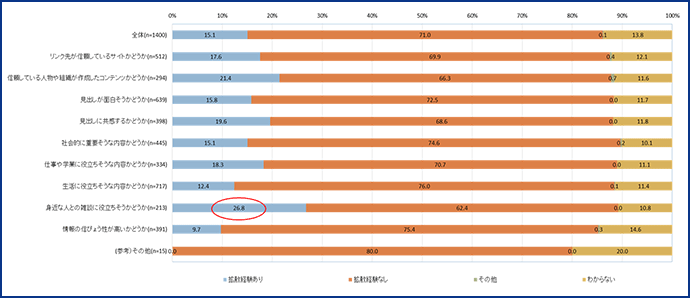

さらにこの調査では、「若い世代の人」、「フェイクニュースを見分ける自信のある人」、「身近な人との雑談に役立つかどうかで記事の見出しをクリックしている人」はそれ以外の人と比べて相対的に、フェイクニュースの拡散経験が多い傾向が見られた(図表3、図表4、図表5)。

図表2 フェイクニュースの拡散経験・拡散手段(複数回答)

※拡散した経験がある:全体から、拡散したことはない、その他、わからないの回答を除いた値

(資料)みずほ情報総研(現みずほリサーチ&テクノロジーズ)「日本におけるフェイクニュースの実態等に関する調査研究」(2020年3月)

図表3 偽・誤情報を拡散した経験がある人の特徴(年代)

(資料)みずほ情報総研「日本におけるフェイクニュースの実態等に関する調査研究」(2020年3月)

図表4 偽・誤情報を拡散した経験がある人の特徴(フェイクニュースを見分ける自信)

(資料)みずほ情報総研「日本におけるフェイクニュースの実態等に関する調査研究」(2020年3月)

図表5 偽・誤情報を拡散した経験がある人の特徴(記事の見出しをクリックする基準)

(資料)みずほ情報総研「日本におけるフェイクニュースの実態等に関する調査研究」(2020年3月)

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

関連情報

この執筆者はこちらも執筆しています

-

2021年3月8日