デジタルコンサルティング部

上席主任コンサルタント 中 志津馬

上席主任コンサルタント 石岡 宏規

偽・誤情報とそれに対する日本人の意識や接触状況(つづき)

(2) 日本人の偽・誤情報に対する意識や行動特性(つづき)

② 国際比較による日本人の偽・誤情報に関する特徴

次に、2021年度に実施したアンケート調査結果を取り上げたい。これは、日本と諸外国における偽情報に関する実態把握を目的としたものであり、日本と5カ国の生活者を対象とした偽情報に関する意識調査である*5。本節では、同調査のうち、偽情報を見かける頻度、真偽を見分ける自信、情報の真偽を確かめた経験についての国際比較結果を紹介する。

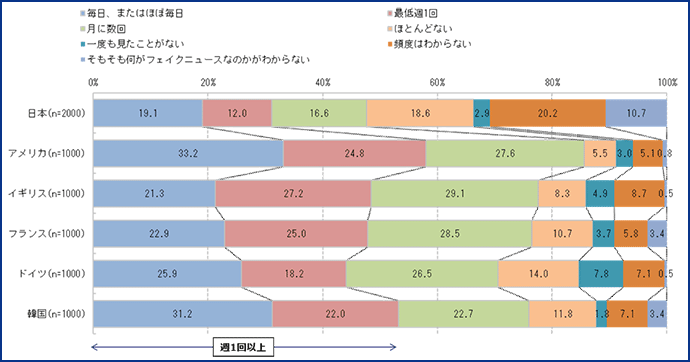

まず、SNS やブログなどインターネット上のメディアにおいて、どのくらいの頻度で偽・誤情報*6を見かけているかを尋ねた結果は図表6のとおりである。「週1回以上」に着目すると、日本の回答割合は約30%台であり、その他の対象国(約40~50%台)と比べて低くなった。

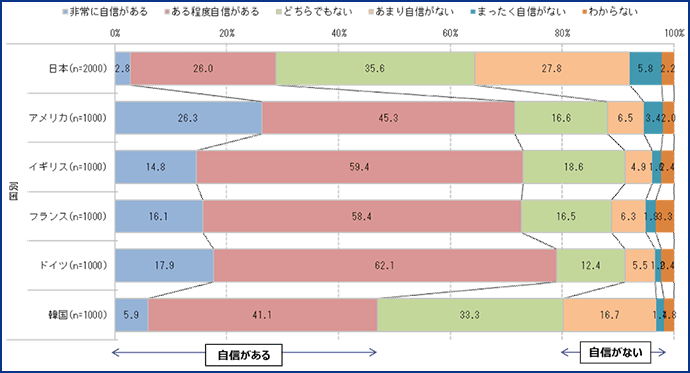

また、情報の真偽を見分ける自信を尋ねた(図表7)。ここでインターネットやメディアで流れる情報全般を対象に「(見分ける)自信がある」*7と回答した結果に着目すると、諸外国の回答は約40~60%程度であるのに対して、日本は約30%未満となり、全対象国の中で回答割合は最も低くなった。

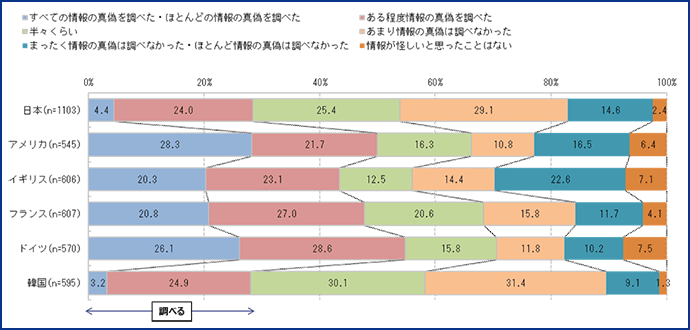

最後に、情報が怪しいと思った場合、情報の真偽を確かめた経験の有無について尋ねた(図表8)。情報の真偽を「調べる」との回答は、ドイツ、アメリカ、フランス、イギリスの欧米諸国は約40~50%台と高く、日本、韓国のアジア諸国では約30%台と低い。アジア諸国の回答者は欧米諸国と比べると、自らで情報の真偽を調べていないことが明らかとなった。

図表6 どのくらいの頻度で偽・誤情報を見かけているか

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ「国内外における偽情報に関する意識調査(2022年3月)

図表7 情報の真偽を見分ける自信

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ「国内外における偽情報に関する意識調査」(2022年3月)

図表8 情報の真偽を確かめた経験の有無

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ「国内外における偽情報に関する意識調査」(2022年3月)

③両調査から浮かび上がる日本人の偽・誤情報に対抗するための課題

ここまで紹介した2つの調査結果を通じて、日本人は比較的、偽・誤情報に対する接触機会は少ないこと、また拡散は行っていないこと、そして情報に対して慎重に接している様子が分かった。ただし一方では、怪しいと思った情報に対しての真偽を積極的に確認しようとしていないとも考えられ、いわば情報に対して受け身な状況ともいえる。そのため、もし仮に今後欧米並みに真偽が怪しい情報が身の回りで増加した場合の対処には課題が残るものと言えよう。

偽・誤情報の与える社会的影響

「人は自らの見たいもの、信じたいものを信じる」という心理的特性を有しており、これは「確証バイアス(Confirmation bias)」と呼ばれる。インターネット上のSNS等のサービスは、利用者の興味・関心事を学習し、独自のアルゴリズムによって利用者に合った情報を提示している。この機能によって利用者は、インターネット上の膨大な情報の中から、自身が求める情報を得ることができる。

一方で、同じような情報が提供され続けることで、自身の関心分野の情報のみしか目にできない、まるで膜の中に包み込まれた状態となる「フィルターバブル(Filter Bubble)」や、SNS上で自身の意見を発信すると似た意見のみが戻ってくる「エコーチェンバー(Echo Chamber)」現象が生じる懸念がある。利用者は、同じ情報を繰り返し目にすることによって、それがインターネット上の偽・誤情報であったとしても信じてしまう傾向があると言われている。

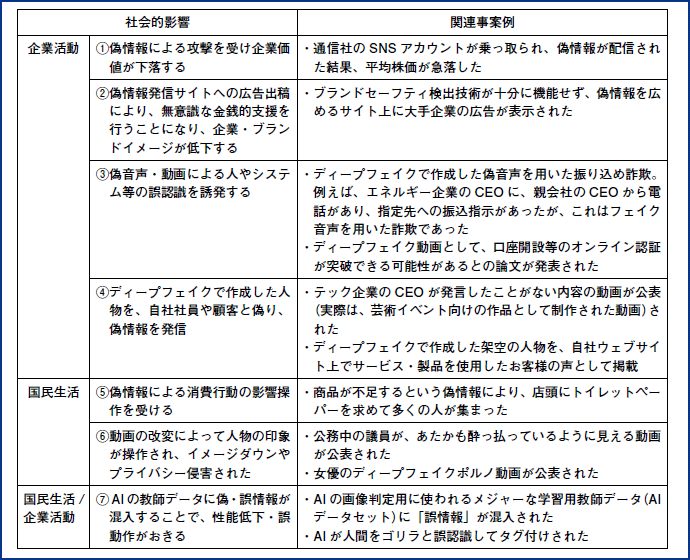

本章では偽・誤情報を信じてしまうことで、企業活動や国民生活に対してどのような影響が起こりうるか、具体的な事例を示す(図表9)。

企業活動において、企業が偽・誤情報によって被害を受ける場合がある。例えば、①偽情報による攻撃を受けて企業価値が下落する、②偽情報発信サイトへの広告出稿により、偽情報を発信する活動に無意識な金銭的支援をしてしまい、そしてこれに伴い企業・ブランドイメージが低下する、③偽音声・動画による人やシステム等が誤認識を誘発する等が挙げられる。また、企業自体が偽・誤情報を用いて混乱を引き起す場合もある。例えば、④ディープフェイクで企業自体が作成した人物を自社社員や顧客と偽り、偽情報を発信してしまうこと等が該当する。

また、個人等の国民生活では、⑤偽情報による消費行動への影響操作を受けることや、⑥自身の動画が改変され人物の印象を操作され、イメージダウンやプライバシー侵害を受けること等が挙げられる。

さらに、我々の経済・社会において、AIが様々な場面で活用され始めているが、企業活動や国民生活に共通する影響としては、⑦ AIが学習するための教師データに、偽情報が混入することで、AIの性能低下・誤動作が起こり得ること等が挙げられる。

これらのことが頻繁に起きるようになると、人々はインターネット等の情報空間やデジタル技術に対する信頼を無くしてしまい、社会全体にとって大きな損失につながる恐れがあると考えられる。

図表9 偽・誤情報による社会的影響の例

※関連事案例には代表的な例を抽出した。なお、新型コロナワクチン、気候変動問題、ロシアのウクライナ侵攻等関連の内容は含まれていない。

(資料)各種情報よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

関連情報

この執筆者はこちらも執筆しています

-

2021年3月8日