デジタルコンサルティング部

上席主任コンサルタント 中 志津馬

上席主任コンサルタント 石岡 宏規

対処方策

これまで述べたように、偽・誤情報は経済活動や社会に様々な影響を与える可能性がある。そこで本章では、組織・企業及び個人に向けて早急に着手することが望ましい偽・誤情報への対処方策について示す。

(1)組織・企業のサイバーセキュリティの観点から

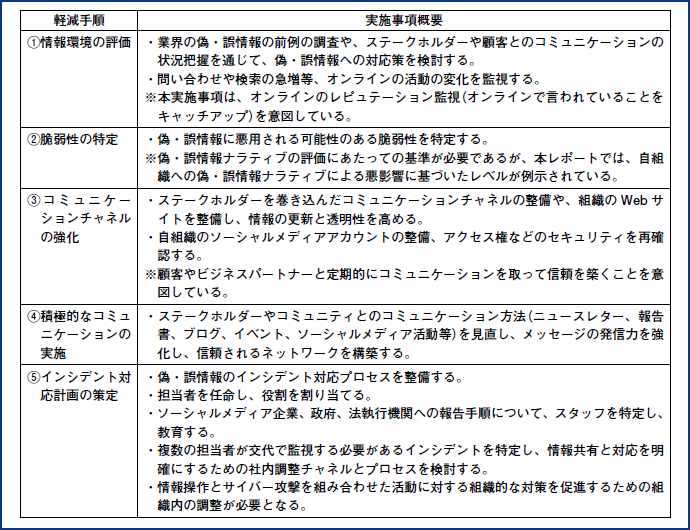

2022年2月、米国政府のセキュリティ対策の専門機関であるCISA(The Cybersecurity and Infrastructure Security Agency:米国国土安全保障省サイバーセキュリティインフラセキュリティ庁)は、ソーシャルメディアやオンラインプラットフォームを介した情報操作によるリスクを軽減するために、重要インフラ事業者を含む組織が実行できる手順をまとめ、「Preparing for and Mitigating Foreign Influence Operations Targeting Critical Infrastructure」として公表*8した。本レポートでは、5つの実施事項として、①情報環境の評価、②脆弱性の特定、③コミュニケーションチャネルの強化、④積極的なコミュニケーションの実施及び、⑤インシデント対応計画の策定が示されている(図表10)。

この中では、ソーシャルメディアとオンラインプラットフォームを活用した情報操作に関するリスクを認識し、その対処として、組織外のステークホルダー等を含むインシデント対応体制の整備と組織構成員への教育の重要性等に言及されている。

一方で、NIST(National Institute of Standards and Technology:米国国立標準技術研究所)Cybersecurity Framework*9等に見られるように、昨今のサイバーセキュリティ対策では、サイバー攻撃を完全に防止することは難しいとの前提のもと、その影響軽減と迅速な事業復旧を重視するレジリエンスの概念が重視されている。組織トップがサイバー攻撃を経営リスクの一部として認識し、自組織の構成員に加えてサプライチェーンを巻き込んだ関係者の能力向上とインシデント対応体制整備が重要とされている。

この様に見ると、偽・誤情報自体の発生を組織が制御することが難しいように、サイバー攻撃の発生自体を防止することは難しいこと、リスク評価、関係者への教育、インシデント対応体制の整備等の偽・誤情報とサイバー攻撃への対処には、多くの類似性を見出すことが出来る。サイバーセキュリティ対策と偽・誤情報対策を一体的に取り組むことが、レジリエンスの強化につながり、効果的な組織への悪影響の低減とパフォーマンスの向上をもたらすのではないだろうか。

図表10 CISA の情報操作に対するリスク軽減のためのレポートの概要

(資料)「Preparing for and Mitigating Foreign Influence Operations Targeting Critical Infrastructure」よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(2)個人のリテラシー向上の観点から

当社は、2021年度に「国内外における偽・誤情報対策を中心としたメディア情報リテラシー向上施策の現状と課題等」の調査研究を総務省から受託*10し、この中で、偽・誤情報に関する欧米各国の政策や、民間企業及び大学等による偽・誤情報への取組を整理した。各国の取組において確認できた共通点は、リテラシー向上のための教育訓練の重要性であった。例えば、EUが2020年に公表した「Digital Education Action Plan」では、優先事項の一つとして、学習者が情報に批判的にアプローチして、フィルタリングを行い、評価する能力を発達させることを挙げている。本計画では特に、「アルゴリズム」や「エコーチェンバー」等による影響を考慮して、EU 市民がオンライン世界で適切な判断を行えるよう、批判的思考スキルを身に付けるための教育機会の重要性について言及している。

また、2022年2月のロシアによるウクライナへの軍事侵攻では、諸外国に対してプロパガンダ活動が行われ、偽情報が兵器化しているとの指摘がある。ターゲットとなったEU 地域では、情報を受け取る市民のメディアリテラシー*11を向上させるための継続的取組の重要性が改めて認識されている。このような取組は、生活者である個人に限定されるものではなく、民間企業などの組織構成員にも同様に必要であると考えられる。偽・誤情報のリスクが高まり、組織構成員が業務遂行時に、疑わしいオンライン情報に接する機会が増えているが、3.(1)で述べた通り、情報操作を検出し、データ侵害や誤情報の拡散から自身と組織を守るために、予防措置として偽・誤情報の教育訓練が重要な役割を担うと言える。

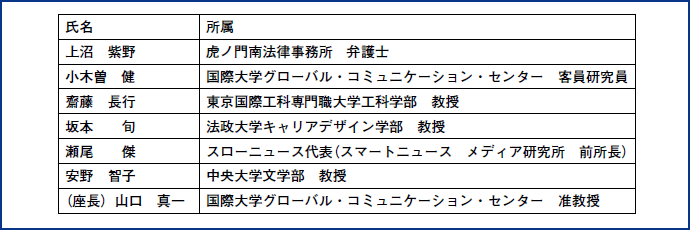

先に紹介した総務省の調査研究では、偽情報の専門家を中心とした研究会(座長:国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 山口真一 准教授)を開催し、教材を制作した(参考資料1、参考資料2)*12。この偽・誤情報に関する普及啓発用教材「インターネットとの向き合い方―ニセ・誤情報に騙されないために―」は、無償で利用でき、各ページの内容をわかりやすく説明するための講師用の台本も付属している。また、受講者が学びたい部分を理解度に合わせて抜粋したり、加筆したりすることができるよう、Microsoft PowerPoint の形式で提供する等、利用のしやすさを促す工夫を行った。本教材は、2022年6月に総務省のウェブサイトにおいて公表された*13。

個人また組織は、個々人の意識啓発を継続し自覚を高めるためにも、こういった教材を有効に活用し、組織内のセキュリティ研修と一体で偽・誤情報の教育を進めることが望ましい。

(参考資料1)研究会構成員

(参考資料2)インターネットとの向き合い方―ニセ・誤情報に騙されないために―

(参考)総務省ウェブサイト

注

- *1)欧州評議会「Information Disorder」(2017年9月27日)

- *2)過去1年間にインターネットの各種サービスを利用したことがある1,400名(日本の15~70代以上の男女)を対象としたウェブアンケート調査。みずほリサーチ&テクノロジーズ「日本におけるフェイクニュースの実態等に関する調査研究 ユーザのフェイクニュースに対する意識調査」(2020年3月)

(PDF/4,700KB) - *3)拡散経験がある/ないの回答を100%としたうちの割合となる。拡散経験ありのみの割合ではない点に留意いただきたい。

- *4)当該質問は回答者の自己申告であることから、 「拡散したことはない」と回答した者の中には、フェイクニュースかどうかに気がつかず拡散している場合も含まれうる点に留意が必要。

- *5)普段インターネットを1週間に1回以上かつ1日数分以上利用している人(15~60代以上の男女)を対象としたウェブアンケート調査(ただし、電子メールのみの利用者は調査対象外)。なお、回答者数は、国別に、日本:2,000名

アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ・韓国:各1,000名。みずほリサーチ&テクノロジーズ「国内外における偽情報に関する意識調査」(2022年3月)

(PDF/8,500KB) - *6)アンケートでは「虚偽又は誤解を招くと考えられる情報/ ニュースをフェイクニュース」と補足説明し回答を促した。

- *7)アンケートの選択肢「非常に自信がある」と「ある程度自信がある」の回答を合わせたものを「自信がある」とする。

- *8) https://www.cisa.gov/uscert/ncas/current-activity/2022/02/18/cisa-insights-foreign-influence-operations-targeting-critical

- *9) https://www.nist.gov/cyberframework

- *10) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html

- *11)偽情報の研究・監視機関であるEuropean

DigitalMedia

Observatory(EDMO)の「偽情報とウクライナ戦争に関するタスクフォース」が2022年6月29日に公表したレポート。本レポートでは、メディアリテラシーには、デジタル、クリティカル、ニュース・情報リテラシーなども含まれている。

https://edmo.eu/2022/06/29/10-recommendationsby-the-taskforce-on-disinformation-and-the-warin-ukraine/ - *12)発行者は、総務省 情報流通行政局 情報流通振興課。監修は、山口真一(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 准教授)、小木曽健(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター客員研究員)。

- *13)なお、本教材は、総務省の偽・誤情報啓発教育教材担当への一報することで、無償で利用可能である。

https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/nisegojouhou/

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

関連情報

この執筆者(石岡 宏規)はこちらも執筆しています

-

2021年3月8日