戦略コンサルティング部

研究員 長谷川 薫

主席研究員 石川 裕康

主任研究員 加藤 隆一

研究員 髙森 惇史

官民連携手法の導入について

(1)導入が想定される事業手法と効果

施設の整備方針が策定されたのちに事業手法が検討されることとなるが、対象施設の種類やコンセプト等により、各施設が有するポテンシャルを引き出すのに最適な事業手法は異なってくる。

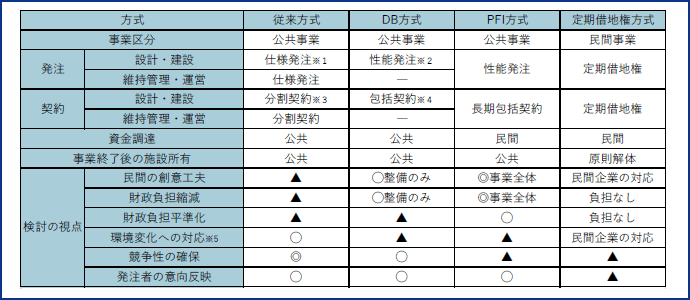

公共スポーツ施設の整備に係る事業方式として、代表的なものには、従来方式(本レポートでは便宜上、設計、建設、維持管理、運営等の各業務を個別発注する方式とする。)、設計と建設を一括するDB(Design-Build)方式、設計、建設、維持管理、運営等を一括するPFI方式があり、民間施設の整備については定期借地権方式(本レポートでは便宜上、定期借地権契約を民間事業者と締結し、民間事業者が民間施設を設計、建設、維持管理、運営する方式とする。)がある。各事業方式の特徴を図表2の通りまとめた。

①各手法の概要

従来方式は各業務を個別に仕様発注する方式である。なお、公共スポーツ施設の場合、維持管理・運営業務については性能発注により包括契約する、指定管理方式を導入する事例も多い。

DB方式は設計、建設業務を一括して発注する方式である。なお、こちらも従来方式同様に維持管理・運営業務については指定管理方式を導入する事例もある。

PFI方式は各業務を一括で性能発注する方式である。細分化すると、施設整備後に所有権を公共に移転し運営するBTO方式(Build-Transfer-Operate)、事業期間中は民間事業者が施設を所有・運営し、事業期間終了時に所有権を公共に移転するBOT方式(Build-Operate-Transfer)、事業期間中に民間事業者が施設を所有・運営し、事業期間終了時に解体撤去をして所有権は移転しないBOO方式(Build-Operate-Own)、民間事業者は既存施設を改修・運営するが、所有権の移転はないRO方式(Rehabilitate-Operate)、民間事業者が施設整備後に所有権を公共に移転し、運営はコンセッション方式にて民間が実施するBT(Build-Transfer)+コンセッション方式等がある。

定期借地権方式は、事業の用途を限定し公有地を民間事業者に賃貸し、民間事業者が民間施設として整備し運営する方式である。借地期間終了時に施設を解体し土地を返還することや、事業期間が非常に長期にわたるといった特徴がある。定期借地権方式により整備された施設は民間施設になるが、運用上の工夫により、公共性を確保している事例もある。例えば、「FLATHACHINOHE」(青森県八戸市)では、市有地の無償貸借を受けた民間事業者が、アリーナを整備し管理運営するものの、八戸市が民間事業者に対し年間利用料を支払い、公共利用枠を借り受けるスキームとすることで、公共性を確保している。

図表2 方式別の比較

- ※1仕様発注とは、発注者が具体的な業務仕様を規定する発注方法。

- ※2性能発注とは、民間事業者の創意工夫の発揮のために、提供されるべき公共サービスの水準を必要な限度で示すことを基本とし、業務仕様の特定については必要最小限にとどめる発注方法。

- ※3分割契約とは、個別の業務ごとに発注する方法。

- ※4包括契約とは、複数の業務をまとめて発注する方法。

- ※5「環境変化への対応」について、従来方式は単年度・分割契約であり、比較的柔軟な対応が可能であるが、DB方式とPFI方式は包括契約であること、PFI方式は長期契約であることから、対応にあたっては、契約変更、議会認等の手続きが必要になる。なお、定期借地権方式は、民間事業者が環境変化に対応することになるが、民間事業者が撤退するリスクはある。

(資料)みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

②契約形態

従来方式は、設計、建設、維持管理、運営をそれぞれ個別に契約するのに対して、設計・建設を包括するDB方式、PFI方式及び定期借地権方式は、建設に関するノウハウを設計に活かして、コスト削減や工期短縮を図ることができるメリットがある。また、従来方式、DB方式では、設計・建設と維持管理・運営が分離した発注となるのに対し、PFI方式、定期借地権方式は、設計・建設に加えて維持管理・運営も包括することで、維持管理・運営を考慮した設計・建設ができるメリットがある。

③発注形態

発注形態は、発注者が実施方法を細かく規定する「仕様発注」と、発注者が求める性能を規定し、受託者が実施方法を提案できる「性能発注」に大別される。例えば、建設業務における仕様発注では、発注者が示す設計図書に基づき民間事業者が施工をするのに対し、性能発注であれば、発注者は建物や設備に求める性能(要求水準)を示し、民間事業者が施工方法等を提案し施工する。DB方式やPFI方式の発注形態は、性能発注である。また、定期借地権方式の場合は、民間施設であり、施設内容や実施方法等を詳細に規定しない事例が多い。例として、「万博記念公園駅前周辺地区活性化事業」では、「大規模アリーナを中核とした大阪・関西を代表する新たなスポーツ・文化の拠点」という公募対象地に係る基本コンセプトや事業の方向性を提示した上で、約17haに及ぶ公募対象地の活用方法や、詳細の施設計画等について、ダイナミックに民間事業者の提案を促す公募内容となっている。

④契約期間

従来方式では単年度契約が原則だが、PFI方式では10~20年の長期複数年度契約が一般的であり、定期借地権方式では20年を超える長期複数年度契約になることもある。

なお、長期契約の場合、事業期間にわたる維持管理・運営に係る費用が概ね確定するため、公共側には、事業期間中の費用の予測が立てやすくなり、費用増加リスクを抑えられるメリットがある。また、民間事業者側も長期的な視野に立ち、より自由度の高い施設運営等を行うことができるため、双方にメリットが生まれる。さらに、民間事業者が独立採算で施設を維持管理・運営できる場合、地方公共団体はPFI方式のコンセッション方式や、定期借地権方式を採用することで、収入を得ることも可能となる。

このほか、地方公共団体が需要変動リスクを負わないスキームを採用した場合は、将来的に安定した財政運営が可能となるが、民間事業者の参画意欲に影響を与えるため、リスクは適切に分担する必要がある。

(2)PFI方式の導入状況

各事業手法のうち、PFI方式については、内閣府が毎年度「PFI事業の実施状況」をまとめているほか、特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会はPFI方式等よる事業化に向けて実施方針を公表した案件の情報をHPで公開している。

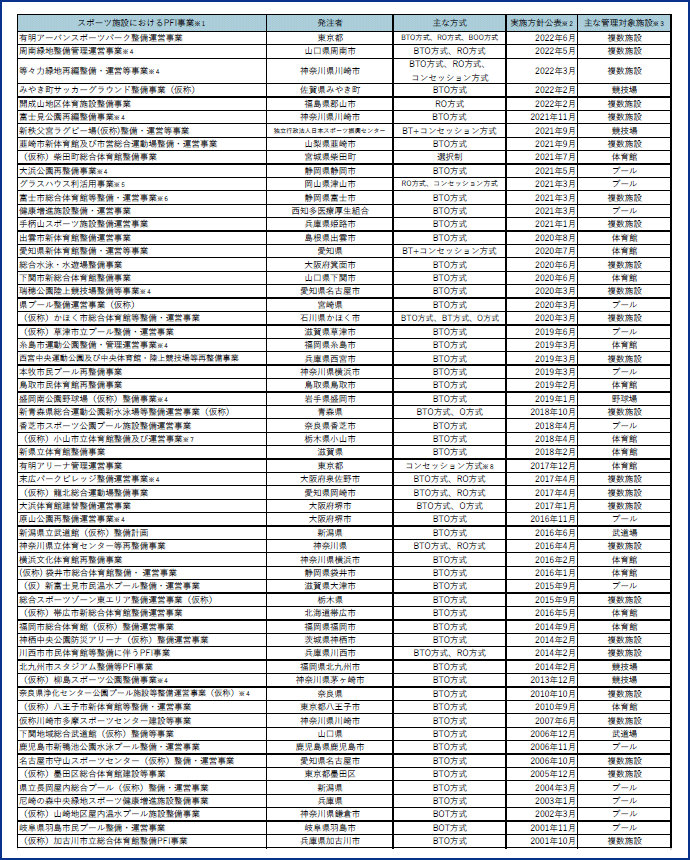

同協会によると、2022年6月時点でPFI方式を導入しているスポーツ施設は、図表3のとおり60事業である。実施主体は、都道府県による発注が13事業(22%)、その他主体による発注が2事業(3%)であるのに対し、市区町村による発注が45事業(75%)と非常に多い傾向にある。

なお、施設種別では、体育館等が14事業(23%)プールが14事業(23%)と多い一方で、野球場は1事業(2%)、武道場は2事業(3%)及び、競技場は4事業(7%)と少ない傾向にある。ただし、複数の種別のスポーツからなる事業は25事業(42%)と非常に高い割合となっている。また、事業方式はBTO方式を含むものが52事業(87%)と大半を占める。実施方針の公表年度は、2018年度、2020年度及び2021年度が最多の8件、2016年度が5件と、ここ数年で件数が増加していることがわかる。

図表3 PFI 方式導入施設一覧(スポーツ施設)

- ※12022年6月時点で特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会のHP に掲載されている施設(事業者選定途中の事業や実施方針公表後中止となった事業を含む。)をもとに作成している。基本的に「スポーツ施設」に分類されている施設(「大崎町スポーツ交流施設整備事業(仮称)」は合宿所整備事業のため記載していない。)を掲載しているが、事業内容を踏まえ、一部「都市公園等」及び「教育・文化関連施設」に分類されている施設並びに本稿で言及がある「(仮称)柴田町総合体育館整備事業」も掲載している。

- ※2原則実施方針(案)ではなく実施方針公表日としている。また、方式については実施方針に記載の方式としている。

- ※3分類は「スポーツ施設に関する調査研究事業(平成27年度)」を参考に、みずほリサーチ&テクノロジーズにて陸上競技場と球技場を「競技場」、体育館及び体育館と同一施設内に武道施設や、ホールなどの施設を含む施設を「体育館」、柔道場や剣道場を含むものを「武道場」、屋内プールが主たる施設であるものを「プール」、主たる施設として上記の施設を複数事業対象としている場合を「複数施設」に分類している。なお、民間収益施設の有無は考慮していない。

- ※4特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会HP上は「都市公園等」に分類されている。

- ※5特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会HP上は「観光施設」に分類されている。

- ※6一度特定事業の選定取消を行っているため、取消後再修正版の実施方針公表日としている。

- ※7特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会HP上は「教育・文化関連施設」に分類されている。

- ※8施設整備はDB式で別途発注していた。

(資料)特定非営利活動法人日本PFI・PPP 協会HP等をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

関連情報

この執筆者(長谷川 薫、加藤 隆一)はこちらも執筆しています

-

2021年12月

―PFI導入に当たっての留意点―