戦略コンサルティング部

研究員 長谷川 薫

主席研究員 石川 裕康

主任研究員 加藤 隆一

研究員 髙森 惇史

施設別の特徴及び傾向

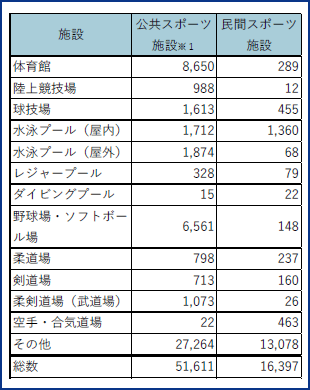

全国におけるスポーツ施設の設置状況は、図表5のとおりスポーツ庁により公表されている。

図表5 体育・スポーツ施設設置箇所数(抜粋)

※1公共スポーツ施設には、学校体育施設や大学・高専体育施設は含まない。

(資料)「平成30年度体育・スポーツ施設現況調査結果の概要」(スポーツ庁)をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(1)体育館(アリーナを含む)

体育館については、大小問わず多くの地方公共団体が保有しており、施設の規模や求められるサービス、収益性も多種多様である。そのため、同じ都道府県の発注による施設でも、事業方式等が異なっており、近年整備予定の施設では、従来方式により整備を進める施設(香川県新県立体育館)やDB方式により整備を進める施設(SAGAアリーナ)もあれば、PFI方式のBTO方式を採用している施設(滋賀県新県立体育館)やBT+コンセッション方式を採用している施設(愛知県新体育館)もある。このように、施設の目的や実現すべきサービス内容等を踏まえ、事業方式を検討する必要がある。

PFI方式を導入する場合、体育館については、複数施設を対象とする事業以外にも「(仮称)かほく市総合体育館等整備・運営事業」や「大浜体育館建替整備運営事業」等のように体育館と武道館の合築や、「愛知県新体育館整備・運営等事業」のようにホール等を合築し施設全体でコンベンション等のイベントにも対応できるようにする等、多機能型として、収益性の改善を図る施設も出現している。ただし、体育館にコンベンション等への対応機能を付加することでその分、スポーツ利用のしやすさ等が損なわれる可能性もあるため、施設のコンセプトに基づいて真に必要な機能を検討し、両立できる計画等とする必要がある。

(2)競技場(スタジアムを含む)

競技場はその施設種別によるが、観客席があるサッカースタジアム等の場合は施設規模も大きくなる傾向にあり、特にプロチームのホームスタジアムとしての利用が見込める場合は収益性も期待できる。ただし、プロチームが本拠地として利用するような施設の場合、その競技の規格に合わせた照明設備や観客席が必要となる等に注意が必要である。

PFI方式で整備・運営されているスタジアムのうち、プロチームに本拠地利用されているのは「ミクニワールドスタジアム北九州」のみであり、近年基本計画が公表された「中央公園サッカースタジアム(仮称)」(広島県)や、近年整備された「南長野運動公園総合球技場」(長野市)では、PFI方式は事業者選定手続きに時間を要すことや、主たる施設利用者(プロチーム)と施設管理者が異なる場合に利害関係の調整が必要となること等から、DB方式が採用されている。ただし、2022年11月に落札者が決定した「等々力緑地再編整備・運営事業」においては川崎フロンターレのホームスタジアムにコンセッション方式が導入される予定であり、事業によってはPFI方式が公共及びプロチーム両者にとって望ましい場合もある。今後国による支援策の拡充等が進んだ場合、PFI方式を採用するケースも増加するものと考えられる。

(3)プール

プールも施設の大小によるが、全国的に施設は相当数存在する。また、市民プールから、国民スポーツ大会等の実施も可能な大規模なプールまで、施設規模は多種多様であり、主たるターゲットも異なる。

また、体育館や競技場とは異なり、プールについてはプロチームの本拠地利用が無いことや、興行利用が難しいことから、収益面では厳しい。一方、興行利用が想定されにくい分、需要変動リスクがそこまで大きくないこと等から、PFI方式で実施する場合のデメリットが小さく、メリットが比較的大きくなりやすい。特に国民スポーツ大会等での利用を想定したプールの整備等事業は、事業規模が大きいこと等もあり、2020年以降に国民スポーツ大会等が実施される都道府県では、栃木県や青森県、宮崎県で、プールの整備にPFI方式が採用されている。今後も複数施設を一体的に管理するような事業や施設規模が大きい事業を中心に、PFI方式が採用されると考えられる。

(4)その他

スポーツ施設としては、その他に野球場や武道館等の施設があるが、多目的利用が容易ではないこともあり、PFI方式の採用実績は多くない。

ただし、同一敷地内に複数施設があるような運動公園において、施設の整備を行う際や既存施設を一体的に管理対象とする場合等では、PFI方式を採用する事例もある。

今後の展望

本レポートでは、公共スポーツ施設について、事業化の流れ、官民連携手法の導入を検討する際の論点等を示してきた。

事業化にあたっては、各地方公共団体の状況を踏まえ整備方針を策定した上で、施設の機能やコンセプト等を明確にしながら規模等の検討を行い、基本構想や基本計画を策定していくという流れと、その際に検討が必要となるポイントを整理してきた。

また、官民連携手法の導入については、整備にあたって導入が想定される手法を複数の観点から比較するとともに、公共スポーツ施設におけるPFI方式の導入状況や、導入を検討する際及び導入を決定した後に検討が必要となるポイント、施設の種別ごとの状況について、これまでの経験等をもとに整理した。併せて、課題、展望についても考察した。

昨今、スポーツ施設の整備・運営に関して、多様な業種からの参入が増えている。民設民営のアリーナでは、本レポートで紹介した事例に加えて、チケット販売を主として行うぴあ株式会社が運営を担う「ぴあアリーナMM」や、通信販売事業を営む株式会社ジャパネットホールディングスが主体となって計画する「長崎スタジアムシティ」等がある。公共スポーツ施設でも、「愛知県新体育館整備・運営等事業」においては代表企業として通信企業である株式会社NTTドコモが参画しているほか、構成企業としてAnschutz Sports Holdings やクッシュマン・アンド・ウェイクフィールド株式会社が参画している。「(仮称)柴田町総合体育館整備事業」では商社である伊藤忠商事株式会社が代表企業として参画している。

この背景として、スポーツ市場の拡大、ライブ市場の拡大、スポーツの成長産業化・都市機能と連携した事業化の動きが挙げられる。

スポーツ市場の拡大については、2012年時点で5.5兆円だったスポーツ市場規模は2018年時点で約9兆円にまで拡大しているが、スポーツ庁は2025年までに15兆円に拡大することを目標に掲げている。また、ここ数年、公共スポーツ施設においては、PFI方式の導入が拡大しているところであるが、コンセッション方式の拡大をはじめ支援策の拡充等を推進している国の動向を踏まえると、一層の拡大が見込まれる。

ライブ市場の拡大については、ライブ開催件数が2000年代から新型コロナウイルス感染症による影響が生じるまでは増加傾向にあり、開催会場としてのスタジアム・アリーナの需要が見込まれていたところである。新型コロナウイルス感染症の影響は未だ不透明なところはあるものの、今後の需要回復も視野に入れると、多目的利用が可能な施設は引き続き需要があると考えられる。

スポーツの成長産業化・都市機能と連携した事業化については、先述の「スタジアム・アリーナ改革指針」において「これまで我が国のスポーツは、教育的側面に重点が置かれていたこともあり、成長産業になりうるものとしての認知が低かったとの指摘がある。しかし、モノからコトへという経済価値の転換に沿った形で、従来の教育的側面に加え新たな産業としてスポーツの重要性が高まっている。地域における産業としてのスポーツは、小売、興行、建設、旅行、放送・新聞等、地域経済の様々な分野を活性化する可能性があり、スタジアム・アリーナはそのために必要な基盤である。」と記載されており、今後、スポーツの成長産業化に向けた取り組みの加速が見込まれる。また、同指針ではこのほかにも、「ショッピングモール、ホテルなどの集客施設や、福祉施設、健康関連施設等との複合化により、日常的な来場者が見込まれ、地域の実情に合わせて、スタジアム・アリーナとあわせて都市に不足する機能を補完する等、複合化を検討し、連携を図るべきである。」とも言及されており、今後は、都市機能と連携した大規模な事業化も増え、より大きく様々なビジネスチャンスとなる可能性が高い。

このような社会の潮流もあり、市場性も見込まれることから、多くの民間企業が、自らのノウハウを活かした新たなスポーツ施設のあり方等を模索し始めており、近年は、これまでスポーツ施設に関わりの少なかった民間事業者による、先進的なノウハウを活用した民間スポーツ施設も散見されるようになってきた。

こういった動きも踏まえると、各地方公共団体において民間活力を活用した公共スポーツ施設の整備に向けた取り組みが広がれば、これまで関心を示してこなかった企業による公共スポーツ施設の整備運営事業への参画も、今後増加することが見込まれる。

筆者は、これまでの公共スポーツ施設の事業化支援や官民連携手法の実施支援の経験から、官と民が連携して、地域のポテンシャルを最大限引き出し、地域に親しまれ、賑わいの拠点として生まれ変わった施設を数多く見てきた。

公共スポーツ施設は、収益性を考慮して、適切な機能・規模とすることが必要である。今後はこれまで以上に、多機能で高付加価値のサービスの提供、にぎわいの創出、都市機能との連携や持続可能なまちづくりを目指した取り組みが求められるようになると考える。

これらを実現する手法として、PPP/PFIは有効であり、政府は、官民連携手法の推進、コンセッション方式の重点分野へのスタジアム・アリーナの追加等をして、後押しをしている。今後、全国の公共スポーツ施設において、地域の活性化に資する施設の計画が増えると思われる。民間事業者の創意工夫を活かし、地域のポテンシャルを引き出すための手法として、官民連携手法が検討され、適切に活用されていくことを期待する。

注

- *1)公共施設等運営事業とも言う。内閣府HPでは「利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式。」と定義している。特徴として、原則事業者は利用料金収入をもとに独立採算で施設を運営すること、事業者が発注者に運営権対価を支払うことが一般的であること、民設民営施設のように自由度の高い事業運営が可能であること等があげられ、従来方式で運営される公共施設と比べると比較的民設民営の施設に近い特徴を持つ。

https://www8.cao.go.jp/pfi/concession/concession_index.html - *2)スポーツ庁「スタジアム・アリーナの新設・建替構想と先進事例形成の現状」(2020年8月31日時点)

- *3) 内閣府 第18回PFI推進会議「公共の施設とサービスにおける「官民連携」の拡大~新たなPPP/PFIアクションプランの策定~」(2022年6月3日)

- *4)環境省HPでは「LEEDとは、米国の非営利団体USGBCによって開発された、建築物の総合的な環境性能を評価するシステム」と定義している。世界中で使用されており、2020年7月時点で、全世界で86,081件、日本国内に149件の認証物件がある。

https://www.env.go.jp/earth/zeb/detail/09.html - *5)スポーツ庁「スポーツ施設のストック適正化ガイドライン」(2019年4月一部改訂)

- *6)内閣府「地方公共団体向けサービス購入型PFI事業実施手続 簡易化マニュアル」(2014年6月)

- *7)内閣府「PFI事業契約との関連における業務要求水準書の基本的考え方」(2009年4月3日)

- *8)内閣府「公共の施設とサービスにおける「官民連携」の拡大~新たなPPP/PFIアクションプランの策定~」(2022年6月3日 第18回PFI推進会議 配布資料)

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

関連情報

この執筆者(長谷川 薫、加藤 隆一)はこちらも執筆しています

-

2021年12月

―PFI導入に当たっての留意点―