みずほリサーチ&テクノロジーズ 社会政策コンサルティング部 松元 麗乃

貸与奨学金の返済負担が少子化に与える影響―若者が同時に抱く返済不安・教育費負担と生活設計への影響―(つづき)

(2)貸与奨学金返済者の子どもの教育費の負担感

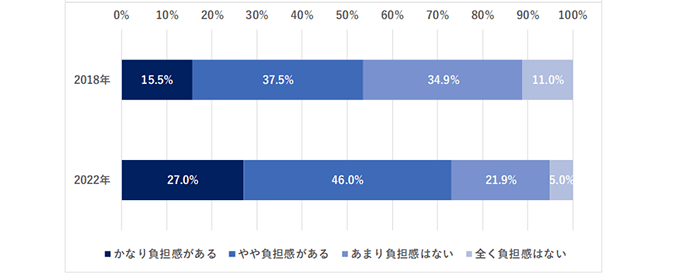

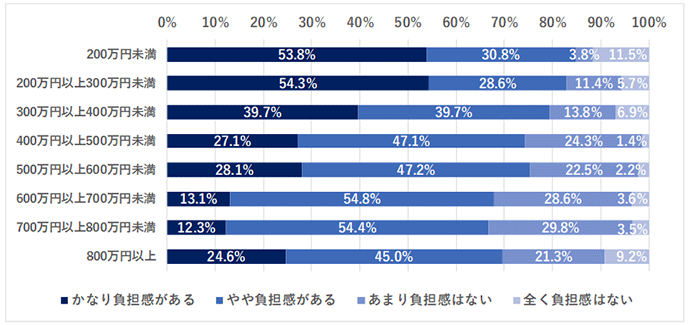

次に、子どもがいる貸与奨学金返済者が抱く子どもの教育費への負担感に着目した。「かなり負担感がある」「やや負担感がある」と考える割合(合計)は、2018年では53.0%、2022年では73.0%と、大きく高まっている(図表6)。特に、年収800万円未満の世帯においては、収入が低い世帯ほど「負担感がある」と回答した者の割合が高くなる傾向にある(図表7)。

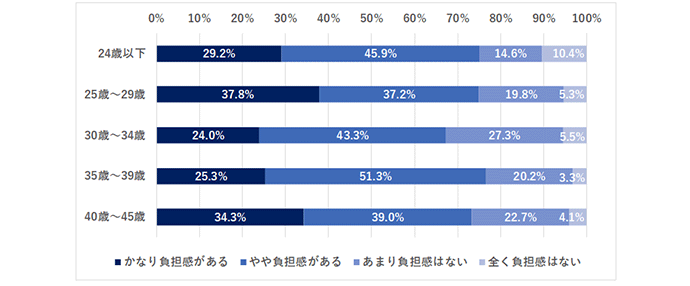

年齢別にみると、子どものいる奨学金返済者のうち、20代の3~4割近くが子どもの教育費について「かなり負担感がある」と回答している(図表8)。図表4より、奨学金返済者のうち20代の4割近くが卒業後の返済不安を抱えていることが分かったが、この返済不安と同時に子どもの教育費への負担を感じている状況は、これから結婚・出産を迎える若者に、生活面での不安を抱かせるおそれがある。

図表6 子どものいる奨学金返済者の教育費の負担感(2018年、2022年)

(注)調査対象者は、労働者福祉中央協議会(2022)の対象者のうち、子どものいる奨学金返済者

【出典】労働者福祉中央協議会「奨学金や教育費負担に関するアンケート調査」(2022)により筆者一部編集・作成

図表7 子どものいる奨学金返済者の教育費の負担感(年収別)

(注)調査対象者は、労働者福祉中央協議会(2022)の対象者のうち、子どものいる奨学金返済者

【出典】労働者福祉中央協議会「奨学金や教育費負担に関するアンケート調査」(2022)により筆者一部編集・作成

図表8 子どものいる奨学金返済者の教育費の負担感(年齢別)

(注)調査対象者は、労働者福祉中央協議会(2022)の対象者のうち、子どものいる奨学金返済者

【出典】労働者福祉中央協議会「奨学金や教育費負担に関するアンケート調査」(2022)により筆者一部編集・作成

(3)貸与奨学金への返済負担が生活設計に与える影響

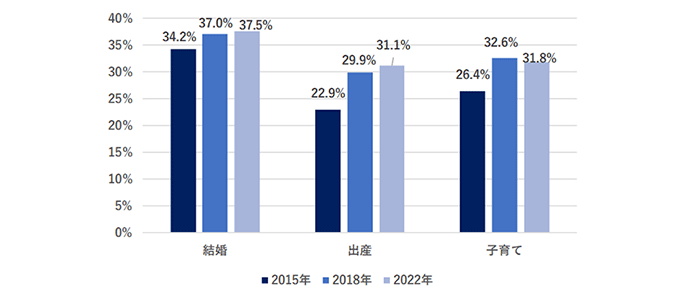

実際に、同調査において貸与奨学金の返済が生活設計に与える影響をみると、2022年では、「結婚」「出産」「子育て」のいずれの項目においても「影響を及ぼしている」と回答した者が3割を超えている(図表9)。2018年から2022年にかけて多少の増減はあるが、2015年と2022年を比較すると、いずれの項目でも増加傾向にある。以上の結果を踏まえると、特に20代や30代の返済者に対し、奨学金の返済負担が結婚・出産・子育てといった少子化に作用する要因に「意識面」でマイナスの影響を及ぼしている可能性が示唆される。

図表9 奨学金返済による生活設計への影響(影響あり)

(注)当該調査は2015年、2018年、2022年に実施されており、各年調査の結果を2015年、2018年、2022年の値として記している

【出典】労働者福祉中央協議会「奨学金や教育費負担に関するアンケート調査」(2022)により筆者作成

おわりに―返済不安を抱える若者が前向きに生活できる支援の強化を―

本稿では、奨学金受給者が増加する現状に加えて、国内最大規模であるJASSO奨学金制度に着目し、貸与奨学金の制度概要や返済実態について考察した。具体的には、近年の大学費用の高騰を背景に、一部の若者の間では返済総額が500万円以上に達したり、返済月額が3万円を超えたりするケースがあり、卒業後、約15年かけて返済し続ける状況に生活への厳しさを感じていることが推察された。実際、JASSO貸与奨学金の延滞者のうち、経済的な理由により返済を延滞する者が4割を超えることが明らかになった。

一般的には、年齢の上昇に伴い世帯年収が上がることで、徐々に返済への負担感が減少するものと考えられる。一方、いわば「借金」という奨学金への返済負担が結婚や出産、子育てといった生活設計に影響を及ぼしていると回答している者は3割を超え、特に20代や30代の結婚や出産等のイベントを控えている層において、「意識面」で一定程度少子化に影響を与えている可能性が示唆された。

冒頭で述べたとおり、本来、奨学金制度とは「親の所得」という経済的理由で進学への格差が生じないように、進学意欲がある若者に公平に進学の機会を与える制度である。しかし、奨学金利用者が増加し、貸与奨学金利用者の返済負担が少子化に影響を及ぼす可能性を考慮すると、少子化対策の一環として、貸与奨学金の返済方法のさらなる見直しや、返済を不要とする給付奨学金の拡充に加え、卒業後の経済的支援も一考の余地があろう。

たとえば、既に政府により「異次元の少子化対策」として「多子世帯支援」と「理工農系支援」がJASSO奨学金制度を通じて実施され、給付奨学金への拡充が徐々に進められている。また、国内にはJASSO以外にも学校、地方公共団体、民間団体等、様々な奨学金制度の実施団体が存在しており、各団体が給付奨学金制度の拡充に取り組んでいる。引き続き、公的機関を中心に各団体が独自で給付奨学金制度を拡充させていくことや、貸与奨学金利用者の卒業後には奨学金返済への支援を実施する等、公的機関だけでは支援しきれない部分を民間が担うことが期待される。

卒業後の経済的支援としては、奨学金返済者全体に対して延滞金*21の減額や免除、また、有利子の貸与奨学金返済者に対して卒業後の収入状況に応じた有利子の減額や免除等が考えられるが、いずれの場合においても、若者の奨学金事情に合わせた支援がなされることが重要であろう。

筆者としては、奨学金の観点から多くの若者が公平に進学の機会を得ることに加えて、卒業後も前向きに結婚や出産、子育て等の次のライフステージへ進むことができる制度・支援の在り方に係る議論の進展を願うとともに、少子化が進む中で変化する社会動向やその背景にある実態を把握することで、経済的格差により若者の進学機会が奪われることがないよう、引き続き社会課題の解決を目指していきたい*22。

注

- *1)JASSO「奨学事業に関する実態調査(令和元年)」によると、全国の奨学金受給者数は1,724,469人であるが、そのうちJASSO奨学金の利用者は1,270,225人であり、全体の約73.7%を占めている。この調査では奨学金実施団体としてJASSO以外に学校、地方公共団体、公益団体、医療関係機関、営利法人、個人・その他等を調査対象としている。

- *2)JASSO「令和4年度学生生活調査」の対象は全国の学生で、具体的には大学学部、短期大学本科及び大学院の学生を指しており、ここでの「大学生」は、短期大学本科及び大学院の学生を除いている。また対象の奨学金制度にはJASSO以外の奨学金制度も含んでおり、「奨学金受給者の割合」とはJASSOの給付奨学金、同貸与奨学金、JASSO以外の給付奨学金、同貸与奨学金のうち、1つ以上を受給したと回答した者の割合である。

- *3)ここでの「大学生」は、短期大学、通信教育、大学院、高等専門学校、専修学校等の学生を除いている。

- *4)JASSO奨学金制度では大学進学前に申し込む「予約採用」と大学進学後に申し込む「在学採用」がある。

- *5)ここでの「大学」では短期大学・専修学校、高等専門学校、大学院等を除いている。

- *6)図表2の貸与奨学金の家計基準・支給額に関する値は主に「私立大学・自宅通学」の場合を想定している。加えて、第一種については平成30年度以降入学者を対象にした値である。なお、第二種の貸与月額については、採用種別、大学種別、世帯人員、通学形態別によらない。

- *7)図表2の給付奨学金の家計基準に関する値は、「第III区分・給与所得者」において、両親のうち片親が無収入の場合を想定している。支給額に関する値は、授業料減免は「私立大学・第I区分」の場合を想定しており、給付金は「私立大学・第I区分・自宅外通学」の場合を想定している。なお、給付型の家計基準には「収入基準」と「資産基準」の2つがあり、いずれにも該当する必要がある。「収入基準」は学生等本人と生計維持者の支給額算定基準額(支給額算定基準額の算定方法の詳細はJASSO公式HPを要確認)をもとに市町村民税所得割が非課税であれば第I区分、支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であれば第II区分、25,600円以上51,300円未満であれば第III区分、51,300円以上154,500円未満であれば第IV区分と分類される。また、「資産基準」は申込日時点の学生等本人と生計維持者(2人)の資産額の合計が2,000万円未満(生計維持者が1人のときは1,250万円未満)であることとしている。

- *8)ただし、2020年度から開始した新しい給付奨学金と併せて第一種の貸与を受ける場合、貸与を受けられる月額の上限額が制約される。(JASSO公式HPより)

- *9)私立大学の貸与月額において、医・歯学課程の場合さらに4万円増額可能であり、薬・獣医学課程の場合さらに2万円増額可能である。

- *10)定額返還方式の割賦方法には、月賦返還(毎月定額での返還)と月賦半年賦併用返還(返還金の半分については毎月返還し(月賦分)、もう半分については半年に1回(1月と7月)に返還する(半年賦分))の2つがある。

- *11)所得連動型方式の返還月額の算定として、前年の課税対象所得(地方税法上の課税総所得金額)に9%をかけた額が10月から翌年9月までの12か月間の要返還額となり、12で割った額(1円未満の端数は切り捨て)が返還月額となる。ただし、算出された額が2,000円未満となる場合は2,000円が返還月額となる。また、2023年度以降、「所得連動返還方式」を利用している者について、返還額の算定のための所得計算においてこども一人につき33万円の所得控除が上乗せされることになった。なお、所得連動返還方式は、2017年度に導入されたもので、第一種奨学金(無利子)の採用者のみが選択できる。

- *12)令和5年度3月時(平成19年度4月以降の採用者)の利率は、基本月額分における利率固定方式の場合が0.940%、利率見直し方式の場合が0.400%である。また具体的な利率の決定は「文部科学省令第23号」(平成16年3月31日)に記載の内容をもとに決定されている。

- *13)月賦・半年賦併用返還の場合の半年賦分については、貸与が終了した月の翌月から数えて7カ月目の月以降の直近の1月または7月から返還が始まる。

- *14)一定の収入とは給与所得の場合、年間収入金額が300万円以下、給与所得以外の場合、年間所得金額が200万円以下のことを指している。

- *15)JASSO「債権内容説明書」(平成26年事業年度~令和4年事業年度)より抜粋。

- *16)厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査」より算出。

- *17)手取りは額面の約75%で算出。

- *18)JASSO「債権内容説明書」(令和4年事業年度)により抜粋。

- *19)奨学生本人に返還困難な事情があるときに、願い出によって、一定期間返還期限を先延ばしする制度。

- *20)延滞理由としては、他に「災害」「入学準備中」「育児休暇」等がある。

- *21)JASSO奨学金制度では約束の返還期日までに返還されない場合に課されている。通常、延滞している割賦金(利息を除く)の額に対して、返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じて、3%~10%の割合を乗じて計算した額の合計額が賦課される(詳しくはJASSO公式HPを要確認)。

- *22)なお、本稿では政府支援のもと実施されているJASSO奨学金制度にのみ着目をしたが、それ以外に、国内では学校、地方公共団体、公益団体、医療関係機関、営利法人等様々な実施団体が存在しており、これら全ての奨学金事業を踏まえた国内の現状整理としては不十分であることにご留意いただきたい。

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。