みずほリサーチ&テクノロジーズ 社会政策コンサルティング部 松元 麗乃

少子・高齢化、急速な人口減少という日本社会が抱える課題については、枚挙にいとまがない。本稿は、多くの課題の中から、20代、30代の若者が抱える奨学金事情に焦点を当て、現状と対応策について考察する。

はじめに ―奨学金受給者は2人に1人―

近年、日本において少子化が進む中で、大学生の奨学金利用者率は増加し、およそ2人に1人は、大学に通うために何らかの奨学金を利用している状態にある(日本学生支援機構「令和4年度学生生活調査」)。本来、奨学金制度とは「親の所得」という経済的理由で進学への格差が生じないように、進学意欲がある若者へ公平に進学の機会を与える制度である。そのため、大学進学を希望する多くの若者にとって重要な制度であることは言うまでもない。しかし、給付奨学金と貸与奨学金のうち、卒業後の返済を必要とする貸与奨学金については、近年の大学費用の高騰もあり、後述のとおり、日本学生支援機構(以下、JASSO)の奨学金制度において、一人あたりの返済総額の平均は300万円を超え、返済者のうち約1割は500万円以上となっている。加えて、この貸与奨学金の返済負担が卒業後の若者の経済的負担へとつながり、卒業後の生活設計や「結婚」「出産」「子育て」に対する意識に影響を及ぼしていることが、労働者福祉中央協議会「奨学金や教育費負担に関するアンケート調査」(2022)より明らかになっている(同アンケート調査ではJASSO貸与奨学金を利用し、高等教育を終えた者で現在返還中(猶予制度利用や滞納中も含む)の者を対象としており、最終的に収入水準の厳しい層の状況を明らかにすることを念頭に、非正規社員・職員のデータをなるべく多く取れるようにスクリーニングを実施しているため、サンプリングには偏りがあることに留意いただきたい)。

本稿では、まず現在の大学生の「奨学金受給状況」を明らかにするとともに、「JASSO貸与奨学金の制度」を概観する(2~4章)。次に、「JASSO貸与奨学金の返済状況」を説明する(5章)。最後に、「貸与奨学金の返済負担が少子化に与える影響」を考察し(6章)、本稿のまとめを整理していきたい(7章)。なお、国内の奨学金制度には政府や地方公共団体、民間団体等、様々な実施主体が存在するが、本稿では政府の支援のもと運営されている日本最大規模*1のJASSO奨学金制度に着目する。

奨学金の受給状況―増加する奨学金受給者と経済的理由による進学格差の解消への寄与―

初めに、大学生の奨学金受給状況について示す。

JASSO「令和4年度学生生活調査*2」によると、全国の大学生のうち、奨学金受給者の割合は、2004年度は41.1%であったが、2022年度は55.0%に上昇している。多少の変動はあるものの、全体として増加傾向にあり、現在、大学生のおよそ2人に1人は、大学に通うために何らかの奨学金を受給している状態にある。

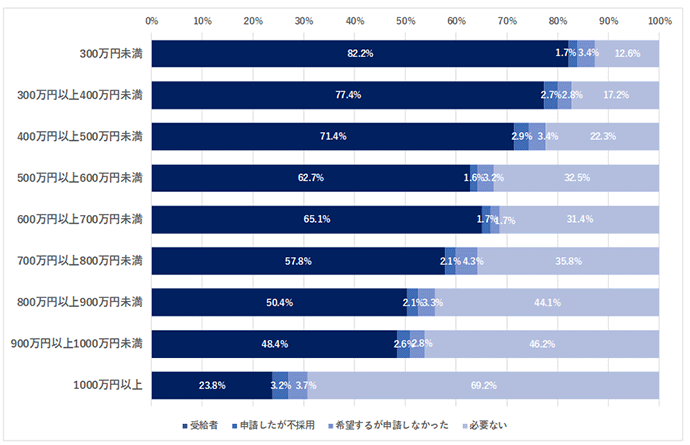

家庭の年間収入別にみると、家庭の年間収入が300万円未満の世帯における、8割を超える学生が何らかの奨学金を受給しており、年間収入の多い家庭ほど、奨学金を受給する学生の割合は減少している(図表1)。ここからは、家庭の年間収入が低い世帯の多くが奨学金制度を活用しており、同制度が経済的理由による進学格差の解消に寄与していることが示唆される。

図表1 家庭の年間収入別 奨学金受給者の割合・大学学部(昼間部)

(注1)調査対象者は、大学学部、短期大学本科及び大学院の学生のうち大学学部(昼間部)

【出典】JASSO「令和4年度学生生活調査」により筆者作成

また、JASSO年報(令和4年度)によると、大学生全体*3の約270万人に対してJASSO貸与奨学金の受給者数は約84万人であり、大学生全体の3割以上を占めている。JASSO奨学金制度は国内の奨学金受給者のうち7割以上が利用する日本最大規模の奨学金制度であることを踏まえると、JASSO貸与奨学金の受給者数は大学生全体の中で特に多いことが分かる。そのため、本稿ではJASSO貸与奨学金に焦点を当てて、若者の奨学金事情を整理したい。まずはJASSO貸与奨学金の仕組みへの理解を深めるため、JASSO奨学金制度の概要を説明する。

JASSO貸与奨学金の制度概要①―対象は幅広く、貸与額は比較的自由に決定可能―

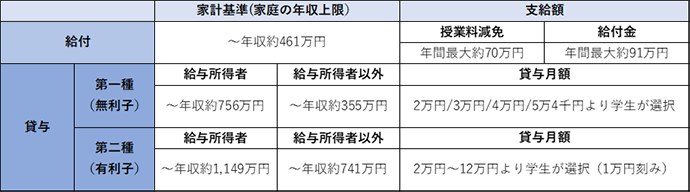

ここでは、JASSO貸与奨学金と同給付奨学金の制度の概要を比較しながら、JASSO貸与奨学金の特徴をまとめたい。JASSO奨学金には給付と貸与の2種類があり、どちらの奨学金も、受給するためには学力基準と家計基準をともに満たしている必要がある。具体的な基準は、採用種別*4、大学種別(国立・私立)、世帯の収入形態別、通学形態別、世帯人員別等によって細かく決められている。図表2では、主に「在学採用・大学*5・4人世帯」の場合を想定して、家計基準(家庭の年収上限)と支給額の例を整理した。なお、数字はあくまでも目安の数字であることにご留意いただきたい。

図表2 JASSO奨学金制度の概要(2024年4月時点における目安の金額)

【出典】JASSO公式HPにより筆者作成

貸与奨学金*6に着目すると、第一種(無利子)と第二種(有利子)の2種類がある。第一種の家計基準は、生計維持者が給与所得者の場合、年収上限は約756万円である。一方、第二種の年収上限は、約1,149万円である。給付奨学金*7の年収上限が約461万円であるのに比べ、有利子の第二種貸与奨学金は1千万円を超える年収を上限として設定しており、幅広い世帯を対象としている。

次に、貸与奨学金の支給額をみると、第一種では、月額2万円~5万4千円の範囲で、奨学生本人が応募時に選択するようになっている*8。第二種では、その範囲は月額2万円~12万円と広くなっており、奨学生本人の希望に応じて、貸与額を選択できる*9。

その他、最終的な支給額の調整や制限等がなされるものの、貸与と給付の併用や第一種と第二種の併用も可能としている。このようにJASSO貸与奨学金は対象世帯が広く、貸与額についても比較的自由に決定でき、多くの大学生が利用しやすい制度であることが分かる。

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。