現在の地球環境と自然を生かした気候変動緩和の取り組み(2/3)

2024年9月

みずほリサーチ&テクノロジーズ サイエンスソリューション部 渋木 尚

人類が地球にもたらしている影響

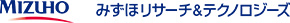

近年の大気CO2濃度の増加には、人類の活動が大きく寄与していると言われるが、地球圏・生物圏国際協同研究計画 (IGBP) が発表した、「大加速 (Great Acceleration) 」という資料では、その人類の活動が加速度的に増大していることを明快に示している (図8)。

この資料からは、社会経済的な傾向 (人口、実質GDP、海外直接投資、都市部の人口、一次エネルギーの利用量、化学肥料の消費、大ダム数、水使用量、紙生産量、移動、通信、海外旅行) と地球システムの傾向 (CO2濃度、窒素酸化物濃度、メタン濃度、成層圏内のオゾン濃度、地表面温度、海洋酸性化度、海洋漁獲量、エビ養殖量、沿岸域での窒素フラックス、熱帯雨林の損失量、家畜用地の増加量、陸域生態系の劣化) について、1950年以降に単純な増加ではなく、指数関数的に「大加速」していることがわかる。わずか70年という短期間で、人類の経済活動が地球に大きなインパクトを与えているのである。

図8 大加速 (Great Acceleration) を示すグラフ

(出所)IGBP, Planetary dashboard shows "Great Acceleration" in human activity since 1950*8

新しい地質年代「人新世」

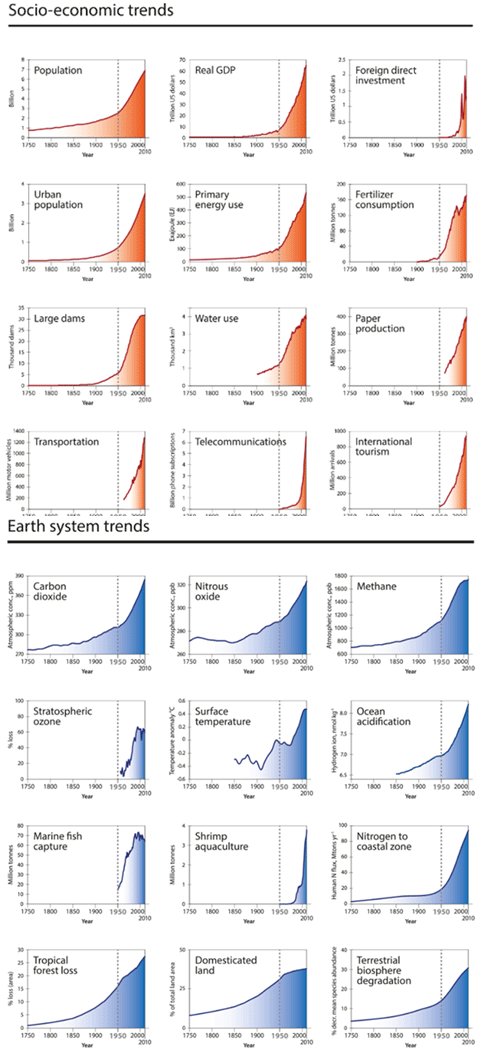

2023年7月に、人類の痕跡が残る地質年代を区分するとして、図9に示すように、新たな地質年代「人新世」を設けることが国際地質科学連合の作業部会から提案された。

地質年代では、地磁気の逆転を示す地層 (約77万年前から始まるとされる) として「チバニアン」が選定されたことが記憶に新しいが、この人新世の開始時期は1945年から1950年頃としている。1945年のマンハッタン計画での人類初の核実験以後、1950年代に急増した核実験によるプルトニウム等の人工放射性物質が大気中に拡散し、世界中の地層に含まれるようになった。加えて、「大加速」のデータが示しているように、プラスチックのような難分解性の利用量も指数関数的に増え続け、地質学の年代史に刻まれるほどに、人類の物質消費活動は広がっている。

図9 人新世を含めた第四紀の層序年代表

(出所)齋藤 文紀:地質年代区分の国際基準(GSSP)と人新世*9

なお、人新世を標準的な地層としては、カナダのオンタリオ州にある「クロフォード湖」が候補地として選ばれた。この湖は水深が深く、海流の影響も少なくいため、人為的な環境の変化を年単位で調べることができる。化石燃料を燃やした際の発生する球状炭素粒子が湖底の堆積物中で1950年以降に急増していることが確認されている。

自然生態系を活用した気候変動緩和の取り組み

温室効果ガスを削減させる取り組みは、人類の生産活動や消費活動に着目しているが、速効性はないものの自然生態系を活用した取り組みも進んでいる。

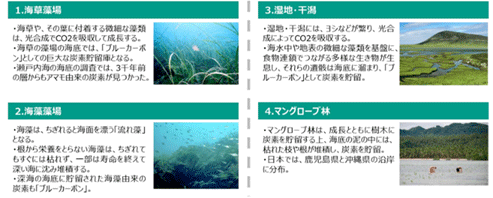

(1)ブルーカーボンに取り組む生態系

2021年度の温室効果ガスの吸収量は、4,760万トンCO2換算 (排出量の0.4%に相当する) であり、4年ぶりに増加している。吸収量の増加は森林整備の着実な実施や、木材利用の推進等が主な原因とされている。また、我が国として初めて、ブルーカーボンに取り組む生態系の一つであるマングローブ林による吸収量2,300トンを計上した。

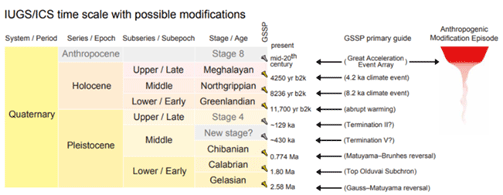

ブルーカーボンの仕組みは、図10に示すように、海水中に溶け込んだCO2を、海草、海藻、マングローブが光合成により炭素を吸収したり、干潟などで貝類の殻形成に炭素を取り込むことで行われる。そして、海草や海藻はやがて海底に沈み堆積していき、炭素が地下深くに固定されることになる。

図10 大気CO2を海底の堆積物に固定するしくみ

(出所)堀 正和:ブルーカーボンを用いたCO2吸収源対策と今後の展望*10

2021年度に初めて吸収量を計上したマングローブ林の他、湿地・干潟、海草藻場・海藻藻場についても、2013年に作成されたIPCC湿地ガイドラインも踏まえつつ、ブルーカーボン生態系の排出・吸収量の算定・計上に向けた検討が進められている (図11)。

図11 ブルーカーボン生態系の例

(出所)環境省,国立環境研究所,2021年度温室効果ガス排出・吸収量(確報値)概要*3

(2)OECM

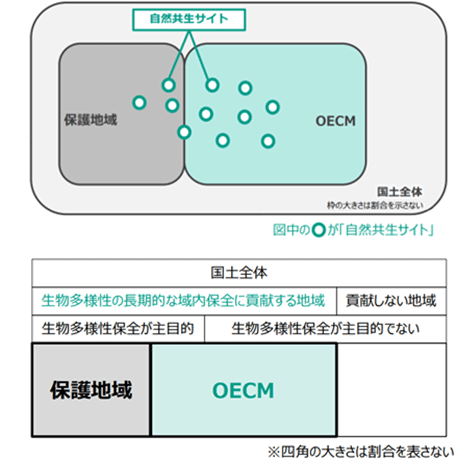

生態系の保護は、いわゆる「保護地域」において、動植物の保護等の活動を行うこととイメージするが、生物多様性の長期的な域内保全に貢献する地域には、「保護地域」に加えて、「OECM (Other Effective area-based Conservation Measures)」という地域もある。OECMとは、2018年の生物多様性条約第14回締結国会議 (COP14) で、「保護地域以外の地理的に確定された地域で、付随する生態系の機能とサービス、適切な場合、文化的・精神的・社会経済的・その他地域関連の価値とともに、生物多様性の域内保全にとって肯定的な長期の成果を継続する方法で統治・管理されているもの」と定義された地域のことである。

日本では、「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として認定した上で、保護地域との重複を除いた区域を、OECMの国際データベースへ登録する仕組みを取っている。つまり、国立公園などのような保護区域以外に、民間や地域の取り組みによって生態系が保護されている区域を図12のようにOECMと認定することで、自然環境エリアを広げようとしている。そして、2030年までに、陸域、海域ともに30%まで保護区域を広げるという、「30by30」を達成することを目標としている。

2022年度における、「自然共生サイト」の認定制度 (申請・審査) 試行 (前期23サイト、後期33サイト) を経て、2023年度に35都道府県の122か所を「自然共生サイト」として認定した。122か所の合計面積は約7.7万[ha]であり、これは国土の約0.2%、東京23区を超える面積である*11。

図12 保護地域・OECM・自然共生サイトのイメージ (上) と日本におけるOECMの考え方 (下)

(出所)環境省,OECMの設定・管理に関するこれまでの成果について*12

- 本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

- レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。