現在の地球環境と自然を生かした気候変動緩和の取り組み(3/3)

2024年9月

みずほリサーチ&テクノロジーズ サイエンスソリューション部 渋木 尚

おわりに

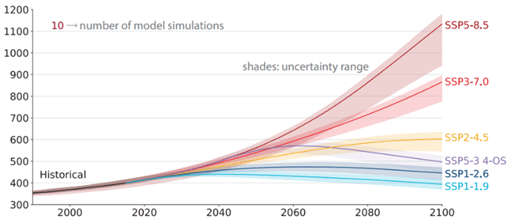

CO2濃度の将来予測に関して、最新のIPCC第6次評価報告書 (AR6) では、図13に示すように2100年のCO2濃度は約400[ppm] (SSP1-1.9) から1,100[ppm]以上 (SSP5-8.5) と評価されている。ここで、SSPは「Shared Socio-economic Pathway (共有社会経済経路) 」である。

気候変動の予測を行うためには、放射強制力 (地球温暖化を引き起こす効果) をもたらす大気中の温室効果ガス濃度やエアロゾル量がどのように変化するかのシナリオを必要とする。例えば、SSP1-2.6では、気候予測シミュレーションにおいて3分の2の確率で地球温暖化を2100年までに2℃より低く抑える、温室効果ガスの排出量が少なく気候緩和が期待される将来シナリオである。SSP5-8.5は温室効果ガスの高排出シナリオで、気候変動に対処する政策を実施せず、その結果大気中の温室効果ガスの濃度が継続的及び持続的に増加するシナリオである。 このグラフで注目したいのは、温室効果ガスを今後可能な限り抑制しても、2100年に約400[ppm]であり、産業革命前の280[ppm]へは戻らないことである。この400[ppm]という濃度はその先の将来も続くCO2濃度であり、地球は少なくとも過去80万年の間に経験したことのない高濃度のCO2濃度の世界となる。

現在と同レベルの400[ppm]程度の大気CO2濃度が安定的に持続されるとき、世界の気象がどうなっているかの想像は困難であるが、自然生態系を活用した気候変動緩和の取り組みを含めた、温室効果ガスを削減させる取り組みを促進させることが予防措置として一層望まれているのは確かである。

図13 大気CO2濃度の将来予測

(出所)IPCC,IPCC第6次評価報告書(AR6)第1作業部会(WG1)報告書 技術要約(TS)*13

引用文献

- *1平 朝彦:人新世 ―科学技術史で読み解く人間の地質時代―, (講談社, 2022) 401pp.

- *2IEA, Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector, (参照2023-10-25)(PDF/4,650KB)

- *3環境省, 国立環境研究所, 2021年度温室効果ガス排出・吸収量 (確報値) 概要,(参照2023-10-25)(PDF/1,150KB)

- *4 Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego, The Keeling Curve (参照2023-10-25)

- *5 気象庁, 世界の年平均気温 (参照2023-10-25)

- *6 気象庁, 海面水温の長期変化傾向 (全球平均) (参照2023-10-25)

- *7 気象庁高層気象台, 赤外放射観測 (参照2023-10-25)

- *8 IGBP, Planetary dashboard shows "Great Acceleration" in human activity since 1950 (参照2023-10-25)

- *9 齋藤 文紀:地質年代区分の国際基準 (GSSP) と人新世, 学術の動向, 27 (2022) 11_78-11_81.

- *10堀 正和: ブルーカーボンを用いたCO2吸収源対策と今後の展望 (参照2023-10-25)(PDF/8,080KB)

- *11 環境省, 令和5年度前期「自然共生サイト」認定結果について (参照2023-10-25)

- *12環境省, OECMの設定・管理に関するこれまでの成果について (参照2023-10-25)(PDF/948KB)

- *13IPCC, IPCC第6次評価報告書(AR6)第1作業部会(WG1)報告書 技術要約(TS) (参照2023-10-25)(PDF/1,150KB)

- 本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

- レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。