はじめに

欧州の化学物質管理規制であるREACH規則において、有機フッ素化合物(PFAS)を規制する提案が5加盟国(デンマーク、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン)の当局によって2023年1月13日に欧州化学品庁(ECHA)に提出され、パブリックコンサルテーションが2023年3月22日に開始された*1。当該コンサルテーションの対象となっている提案根拠の文書は、本編が224ページ、付属資料が計1,800ページを超えるボリュームとなっており、PFASの代替の候補物質や分析法に関するExcelリストまで添付されている。規制案の概要は「欧州における永遠の化学物質「PFAS」の規制案 –企業にPFAS代替手段の確保を求める–」(2023年2月)で簡潔に整理されているため、適宜参考にされたい。

本稿作成時点で約4カ月が経過し、提出締め切りの2023年9月25日まであと約2カ月となった。本パブリックコンサルテーションに提出されたパブコメはECHAホームページにて随時整理・公開されており、7月10日現在でその総数は約600件、うち約半数は日本企業が提出したものとなっている。

パブコメは現在も引き続き提出され続けており、今後2カ月間の動向は注目されるところではあるが、現時点でのパブコメ提出状況を速報したい。また、後半では、主要機関が提出した意見書がどのような論点を提示しており、本規制案の矛盾をどのように指摘しているのかについて整理した結果についても報告する。

パブコメ提出回数には上限がある訳ではないため、残り2カ月でパブコメ提出を考えている企業はぜひ参考にしていただきたい。

PFASとは

PFASは表1に示すような幅広い製品に使用されており、我々の生活をさまざまな場面で支える基盤素材となっている。今回の規制案は、これらの分野を支える基盤素材を数年のうちに代替するよう事業者に迫るものとなっている。

表1 PFASの主な用途分野と製品例

| 分野 | 製品例 |

|---|---|

| エネルギー | 太陽光発電(モジュールの表面保護材)、リチウムイオン電池(正極バインダー樹脂、ガスケット用フッ素樹脂)、燃料電池および水電解(高分子電解質膜)、地熱発電(作動媒体) |

| 半導体 | 薬液配管/洗浄部材、エッチング用途、高性能フィルター、製造部材(ペリクル、層間断縁膜等) |

| 電子・電機・通信 | 電線被覆材、防汚/塗料コーティング、プリント基板、液晶材料 |

| 輸送(自動車/航空機/鉄道) | ベアリング/ガスケット/シール材、電線被覆材、配管/ホース、空調用冷媒 |

| 医療(医療機器/医薬品) | 医療部材(血液バッグ、人工血管、カテーテル等)、薬包フィルム、保護衣/保護具、医薬品 |

| 建築/インフラ | 塗料、発泡剤、空調用冷媒、膜構造物(スタジアム、農業用ハウス、大規模商業施設等) |

出所:FCJウェビナー資料*2に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

PFASの定義について、欧州ECHAは「少なくとも1つの完全にフッ素化されたメチルまたはメチレン炭素原子(H/Cl/Br/I原子が結合していない)を含むフッ素化物質」としており、少なくとも過フッ素化メチル基(-CF3)または過フッ素化メチレン基(-CF2-)を有する物質はPFASに該当することになる。これは2021年にOECDが公表した定義*3をそのまま採用したものであり、当該定義に該当する物質は10,000物質を超えるともいわれている。なお、今回の欧州提案では、環境中で完全に分解することが判明している一部の構造を有する物質については、当該規制の対象外とする規定も設けられている。

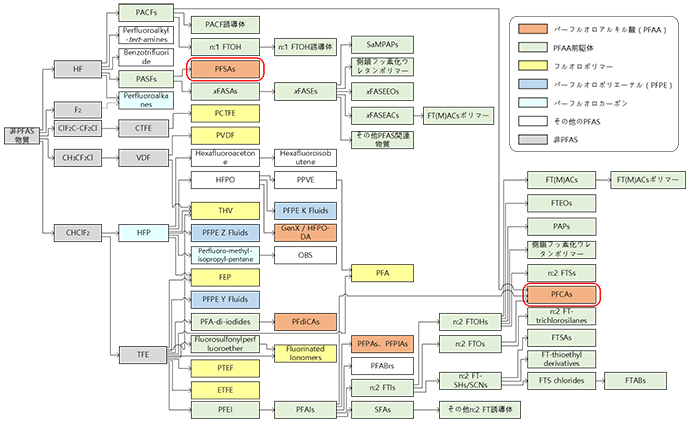

図1に示した通り、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)といった、現在我が国でも環境汚染で注目されている物質は「PFAS」という物質群のごく一部でしかなく、PFAS全体の実態把握はあまり進んでいないのが実情である。

図1 PFASの一般的な合成経路の概要

※赤囲みがPFOS・PFOA・PFHxSが所属するグループ

出所:OECD (2021) に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

欧州PFAS規制とは

欧州PFAS規制とは、PFASの規制が発効して18カ月後に製造・上市・使用(輸入を含む)が制限されるというものであり、このまま進めば最短で2025年中に採択され、2026年~2028年に制限が発効する見込みとなっている。

本規則案では、PFASは環境中で分解しにくいため、環境放出が抑制されなければ、環境中の濃度が人健康と環境に悪影響を与えるレベルに達するとされている。

パブコメ提出状況の集計と解析

2023年7月10日現在、6月6日までに世界各国から提出された599件のパブコメが公開されている(同一提出者からの複数提出も重複を許してカウントしている。以下同様)。

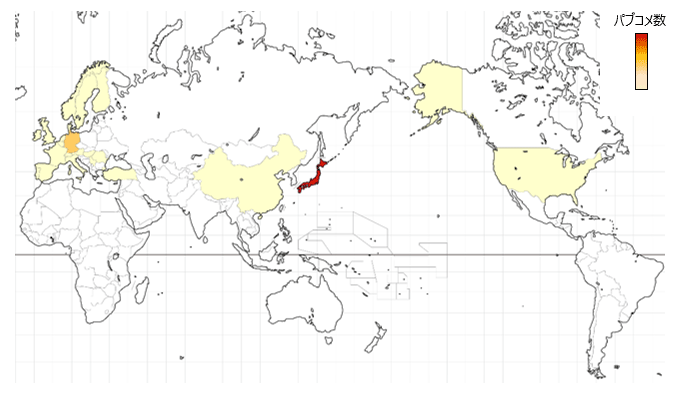

国別にみると、実は日本から提出されたものが277件(46%)を占めており、他国の規制のパブリックコンサルテーションに対して日本が最多コメントを提出しているという、非常に稀な状況にあり、図2のように世界地図上に示すと、欧米以外で日本が特出していることがよくわかる。なお、第2位はドイツの151件(25%)、第3位がオランダの24件(4%)となっている。

図2 欧州PFAS規制案に対する国別のパブコメ提出総数

出所:パブコメ結果に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

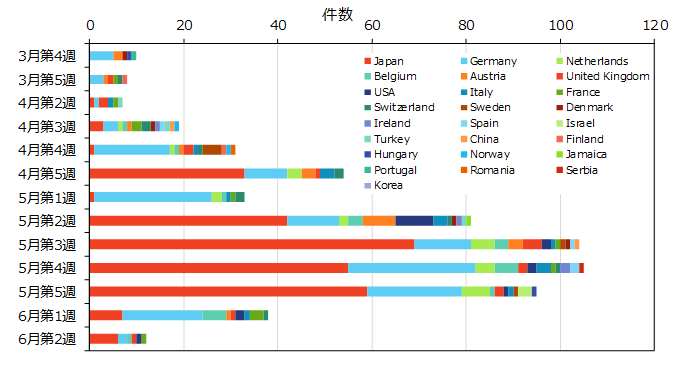

パブコメ提出数を時系列別に確認すると、特に5月に日本企業の提出数が一気に増えている(図3)。これは「コメントを出さないことは規制案を認めたことと同義である」「(ECHAのリスク評価委員会(RAC)と社会経済性評価委員会(SEAC)による議論が2023年6月に開始されることを見込んだ)5月末までに少なくともコスト影響や代替物質の評価を提出すべき」という日本フルオロケミカルプロダクト協議会(FCJ)による呼びかけ*4が影響したものと考えられる*5。また、FCJはパブコメ提出者に向けてパブコメ作成ガイダンスを作成・公開しており、日本企業のパブコメ作成を後押ししている*6。

図3 国別のパブコメ提出数の時系列推移

出所:パブコメ結果に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

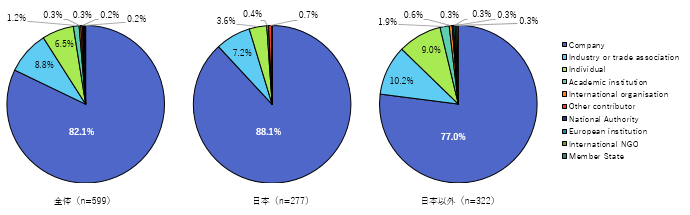

パブコメ提出者は、日本以外では個社企業からのものが77%であるのに対して、日本は88%であり、個社が自社データ等を積極的に提出していることが伺える(図4)。

図4 パブコメ提出者に関する割合

出所:パブコメ結果に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

拡大図主要機関が提出したパブコメのロジック解析

パブコメを提出する側がどのように論理立ててパブコメを構成しているのかを整理することは、今後のパブコメ作成にとって参考になると考え、表2に示す国内主要機関が提出したパブコメ4件を対象に、どのような観点から当該規制案の見直しを迫っているのかについて整理した。なお、2023年7月10日時点で日本経済団体連合会(JBF)のパブコメは本稿作成時点ではまだECHAホームページから公開されていないため、JBFのホームページで公開されているもの*7を解析の対象とした。

表2 解析対象としたパブコメの提出者・提出日

| 機関略称 | 提出者 | 提出日 |

|---|---|---|

| FCJ | 日本フルオロケミカルプロダクト協議会 | 2023年4月25日*1 |

| METI | 経済産業省(製造産業局素材産業課長) | 2023年5月30日*1 |

| JCIA | 日本化学工業会 | 2023年6月5日*1 |

| JBF | 日本経済団体連合会(環境委員会 環境リスク対策部会) | 2023年6月21日*7 |

出所:パブコメ結果に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

4機関のパブコメの章構成は表3の通りであった。

表3 4機関のパブコメの章構成

| 機関 | パブコメの章構成 |

|---|---|

| FCJ | (1)制限案の不整合性に対する懸念

|

| METI | (1)適切なリスク評価 (2)社会経済的影響の考慮 (3)WTO/TBT協定との整合性 |

| JCIA | (1)PFASの有用性とグリーンディールへの影響 (2)「ユニバーサルPFAS」の制限 (3)「許容できないリスク」と制限による規制 (4)適用除外期間 (5)化学工業への影響 (6)グリーンディールとの調和 (7)分析と閾値 |

| JBF | (1)人の健康または環境への影響に関する評価の適切性 (2)経済・社会への影響に対する適切な考慮の必要性 |

出所:パブコメ結果に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

表3のパブコメ内で指摘されている内容に対して、論点および論拠を整理した結果を表4に示す。大きく分類すると、以下の5つの論点についてそれぞれ論拠が示されていた。このうち①と②でパブコメ全体の約7割が構成されていた。

①「PFAS」というグループとしての規制の正当性

② 社会経済的影響の大きさと環境リスクとの比較衡量の必要性

③「許容できないリスク」の解釈

④ 製品分析の実現可能性

⑤ 予防原則の適用性

表4 各パブコメの論点と論拠の整理結果

| 論点 | 論拠 | 出現割合 | |

|---|---|---|---|

| ①「PFAS」というグループとしての規制の正当性 |

|

約4割 | |

|

|||

| ②社会経済的影響の大きさと環境リスクとの比較衡量の必要性 | 影響範囲 |

|

約3割 |

| (特に化学工業) |

|

||

| 代替物質 |

|

||

| ③「許容できないリスク」の解釈 |

|

約2割 | |

|

|||

| ④製品分析の実現可能性 | 技術面 |

|

約1割 |

| コスト面 |

|

||

| ⑤予防原則の適用性 |

|

||

出所:パブコメ結果に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

さらに、上記の論拠を使って、各パブコメ提出者がどのような論法で主張を提示しているのかについて、表5にて類型化を行った。使われていた論法のバリエーションとしては「他の事実との不整合」に関するものが最も多かった。一方、回数ベースの割合(出現割合)で見ると「影響範囲の予見可能性」を指摘するものが多く、PFAS規制による影響に対して理解を促し、冷静な対応を求めていた。

表5 各パブコメにおいて使われている論法

| 分類 | 論法 | 出現割合 | |

|---|---|---|---|

| 他の事実との不整合 | 第三者 |

|

約3割 |

| 規制・規定 |

|

||

| 影響範囲の予見可能性 |

|

約4割 | |

| 化学物質管理の視座 |

|

約2割 | |

| 手続きの正当性 |

|

約1割 | |

| 公平性 |

|

||

出所:パブコメ結果に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

まとめ

欧州PFAS規制について、2023年6月6日までに提出されたパブコメを集計した結果、日本からのコメントが特出しており、日本国内においてPFASが重要な基盤素材として認識されていることが示唆された。

また、PFASという基盤素材(化学物質)を規制することにより、地球温暖化の抑制(欧州グリーンディールの達成)が困難になるとの指摘、安全保障の維持が困難になるとの指摘など、「あちら立てればこちらが立たぬ」の状態(いわゆるトレードオフ)が指摘されている点も注目に値する部分であろう。

2023年4月5日にECHAが開催したPFAS規制に関する説明会*8では「客観的なデータ」の提出が再三にわたり呼びかけられおり、可能な限り客観的・具体的なデータと共にパブコメを提出することが望ましいと考えられる。一方、現時点では取り急ぎのコメントを提出している企業も多く、客観的・具体的なデータの提出が十分ではないようである。今後パブコメを提出する企業は、客観的・具体的なデータを揃えつつ、今回紹介した国内4機関のパブコメで提示された観点も参考にしたコメントを検討いただければ幸いである。

出典

-

*1

-

*2

-

*3

-

*4

-

*5なおその後、本パブコメには通常開始日から2カ月後に設定される一次締め切りが設定されていないことについて、後述のパブコメ作成ガイダンス*6にて訂正が入っている。

-

*6

-

*7

-

*8

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp