ライフサイクル管理、含有化学物質管理の強化が必要か プラスチック条約策定に向けた議論から企業が取り組むべき課題を先読みする

2023年10月

サステナビリティコンサルティング第2部

大矢 柚香

1. はじめに

2015年のエレンマッカーサー財団の試算*1で2050年までに海洋プラスチックごみの総重量が魚の総重量を超えると予測されて以降、2018年のG7サミットでは英国、フランス、ドイツ、イタリア、カナダおよびEUが海洋プラスチック憲章を提案し、2019年のG20大阪サミットでは海洋プラスチックごみによる新たな汚染を2050年までにゼロにすることを目指す大阪ブルー・オーシャン・ビジョンが共有されるなど、海洋プラスチック汚染の問題は国際的に注目を集める環境課題となった。また、2022年2~3月に開催された第5回国連環境総会再開セッション(UNEA5.2)では、「End plastic pollution: towards an international legally binding instrument(プラスチック汚染を終わらせる:法的拘束力のある国際文書に向けて)」という決議が採択され、2024年末までにプラスチック条約*2の策定が決定された。これを受け、2022年11月よりプラスチック条約の策定に向けた政府間交渉委員会(Intergovernmental Negotiating Committee、以下INC)が開始され、プラスチックの持続可能な生産と消費の促進、プラスチック汚染を削減するための国内外の協調的取り組みの促進、国別行動計画の策定等が検討されている。

海洋プラスチック汚染が注目を集めるようになったきっかけの1つは、誤飲や絡まりにより、プラスチックごみがウミガメや海鳥へ影響を与える可能性が指摘されたことである*3,*4,*5。そのため、上記で紹介したG7やG20での取りまとめでは、主にプラスチックごみの廃棄・リサイクルに着目した対策(とそれによる誤飲や絡まりの回避)が示されていた。一方、現在のプラスチック条約の議論では、これに加え、プラスチックの製造段階や使用段階におけるプラスチック含有化学物質への対策(とそれによるヒトや生物への影響の回避)も議論の対象となっている*6。

そこで、本レポートでは、INCで議論が開始されてから公表された3つの報告書を読み解くことによって、今後企業が取り組むべき課題を先読みしたい。

2. 各機関の報告書の内容整理

2023年に公開された以下3つの報告書の「プラスチックによる影響」のパートを中心に概要を整理する。

- (1)Global Governance of Plastics and Associated Chemicals(BRS事務局)*7

- (2)The Minderoo-Monaco Commission on Plastics and Human Health(Minderoo-Monaco委員会)*8

- (3)Chemicals in Plastics(UNEP)*9

(1)Global Governance of Plastics and Associated Chemicals(BRS事務局)

本報告書は、2023年1月に、バーゼル条約、ロッテルダム条約、ストックホルム条約の事務局によって取りまとめられた。

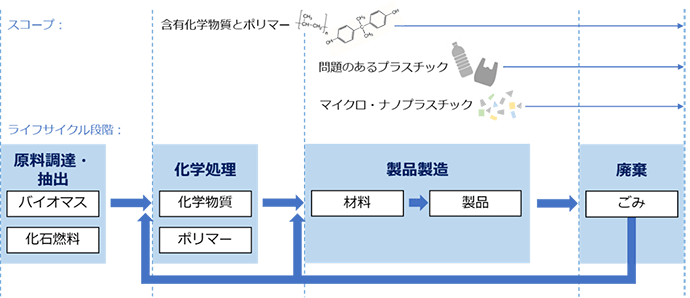

まず、本報告書ではプラスチックのライフサイクルを「原料調達・抽出」「化学処理*10」「製品製造」「廃棄」の4段階に分けて整理したうえで、「含有化学物質とポリマー*11」「問題のあるプラスチック*12」「マイクロ・ナノプラスチック」の3つのスコープから、ヒトや生物に対する影響を評価するフレームを提案している(図1)。

図1 プラスチックによるヒトや生物に対する影響を評価する際のフレーム案

出所:Global Governance of Plastics and Associated Chemicals(2023)に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

また、本報告書では、「環境」「安全」「透明性」の3つの側面から、プラスチックのライフサイクル全体にわたって安全性と持続可能性を担保し、バリューチェーンを変革するための公平な競争条件を提供するため、プラスチックおよび関連化学物質*13の持続可能性基準(Sustainability Criteria)を政府や企業に提案している(表1)。①環境の側面では、ヒトや生物が受ける影響を低減するための行動、②安全の側面では、労働者や消費者の直接ばく露による影響を低減するための行動、③透明性の側面では、プラスチックの使用者に対する情報伝達のための行動が示されている。また、①環境の側面においては、原料調達・抽出段階におけるプラスチック原料の採掘・抽出時に環境排出される有害化学物質も考慮のバウンダリに含めるべきとの主張がなされている。

表1 プラスチックおよび関連化学物質の持続可能性基準(Sustainability Criteria)

| ライフサイクル段階 | 持続可能性の側面 | ||

|---|---|---|---|

| ①環境 | ②安全 | ③透明性 | |

| 原料調達・抽出 |

|

– |

|

| 化学処理 |

|

|

|

| 製品製造 |

|

|

|

| 使用 |

|

|

|

| 廃棄 |

|

|

|

出所:Global Governance of Plastics and Associated Chemicals(2023)に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

(2)The Minderoo–Monaco Commission on Plastics and Human Health(Minderoo–Monaco委員会)

本報告書は、2023年3月に、Minderoo-Monaco委員会により取りまとめられたものであり、プラスチックのライフサイクル(製造・使用・廃棄)に沿って、懸念されるヒト健康への影響を整理している(表2)。

製品中に含有される化学物質による環境影響だけでなく、プラスチックの原料となる石油採掘時に使用される化学物質や、これらの化学物質による労働者・消費者への直接的なばく露によって生じる影響に着目されている。

また、本報告書では、プラスチック条約に対して以下の提言をしている。

- 海洋プラスチックごみやマイクロプラスチックだけでなく、プラスチックに含まれる全ての化学物質も対象とすること

- 不要で回避可能なプラスチック製品(特に使い捨て製品)の製造・使用を厳しく制限すること

- プラスチックのライフサイクルに関わる全てのステークホルダーが製品の安全性と使用後の管理に法的・金銭的責任を持つための拡大生産者責任に関する要件を盛り込むこと

- 化学的複雑性(chemical complexity)を低減すること、健康保護基準を設定すること、持続可能な無毒性の材料の使用を要求すること、全成分を完全開示すること、製品含有化学物質のトレーサビリティ確保を義務付けること

表2 プラスチックのライフサイクル段階と懸念されるヒト健康への影響

| ライフサイクル段階 | 懸念される場面 | 懸念される影響 |

|---|---|---|

| 製造 | 原料採掘 |

|

| 原料輸送 |

|

|

| プラスチック製造 |

|

|

| 使用 | 合成繊維製品の使用 |

|

| プラスチック製建材・電気電子機器、医療機器の使用 |

|

|

| プラスチック製農業資材の使用 |

|

|

| 廃棄 | リサイクル |

|

| 焼却 |

|

|

| 埋立 |

|

出所:The Minderoo-Monaco Commission on Plastics and Human Health(2023)に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

(3)Chemicals in Plastics(UNEP)

本報告書は、2023年5月に、バーゼル条約、ロッテルダム条約、ストックホルム条約の事務局の協力のもと、UNEP(国連環境計画)により作成されたものである。海洋プラスチック汚染問題のうち、プラスチック含有化学物質(モノマー、添加剤、加工助剤等)の問題の概要を整理するとともに、これに対処するための推奨事項を整理している。

本報告書では、既存研究*14,*15で特定された懸念される3,200以上のプラスチック含有化学物質を化学構造・用途で分類し、ヒトや生物への影響が懸念される化学物質群として表3に示す10物質群を特定した。すでにストックホルム条約で規制されている物質だけでなく、近年欧州REACH規則で制限提案がなされているPFASも物質例として挙げられている。

表3 ヒトや生物への影響が懸念されるプラスチック含有化学物質群(10種類)

| No. | 物資群 | 具体的な物質の例 | 懸念の観点 |

|---|---|---|---|

| 1 | 特定の難燃剤 | PBDEs(ポリ臭化ジフェニルエーテル類)、HBCDD(ヘキサシクロブロモドデカン)、TBBPA(テトラブロモビスフェノールA)、SCCPs/MCCPs(短鎖・中鎖塩素化パラフィン)、デクロランプラス、TCEP(トリス(2-クロロエチル)リン酸塩)、TDCPP(トリス(1,3-ジクロロイソプロピル)リン酸塩)、アンチモン、PBB(ポリ臭化ビフェニル) |

|

| 2 | 特定の紫外線安定剤 | UV-328、BPs(ベンゾフェノン)、BZTs(ベンゾトリアゾール)、HALs(ヒンダートアミン光安定剤) |

|

| 3 | 特定のパーフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル(PFAS) | PFOA(ペルフルオロオクタン酸)、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)、PFCAs(長鎖ペルフルオロアルキルカルボン酸) |

|

| 4 | 特定のフタル酸エステル | DEHP(フタル酸ビス(2-エチルヘキシル))、DBP(フタル酸ジブチル)、BBP(フタル酸ベンジルブチル)、DIBP(フタル酸ジイソブチル) |

|

| 5 | 特定のビスフェノール | BPA(ビスフェノールA)、BPF(ビスフェノールF)、BPS(ビスフェノールS) |

|

| 6 | 特定のアルキルフェノールおよびアルキルフェノールアトキシレート | ノニルフェノール、ノニルフェノールエトキシレート |

|

| 7 | 特定のバイオサイド | 有機スズ化合物、ヒ素化合物、トリクロサン、QACs(四級アンモニウム化合物) |

|

| 8 | 特定の金属および半金属 | ヒ素、アンチモン、カドミウム、コバルト、クロム、鉛、水銀、スズ、亜鉛等 |

|

| 9 | 特定の多環芳香族炭化水素(PAHs) | ベンゾ[a]アントラセン、ベンゾ[a]ピレン、ナフタレン |

|

| 10 | その他の非意図的物質(NIAS) | VOC(揮発性有機化合物)、PCDD/Fs(ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシンおよびポリ塩化ジベンゾフラン)、PCB(ポリ塩化ビフェニル)、PBDD/Fs(ポリ臭化ジベンゾ-p-ジオキシンおよびポリ臭化ジベンゾフラン)等 |

|

出所:Chemicals in Plastics(2023)に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

また、表3のプラスチック含有化学物質による影響を効果的に管理するため、優先的に対応すべき製品用途として表4に示す10用途を特定した。懸念されるプラスチック含有化学物質の使用割合が高くばく露懸念の高い製品用途や、プラスチック含有化学物質に対する脆弱性集団(例:子供や病人)のばく露懸念の高い製品用途が選定されている。

表4 プラスチック含有化学物質による影響を効果的に管理するために優先的に対応すべき製品用途(10用途)

| No. | 製品用途 | 優先的に対応すべき根拠 | 具体的な物質例 |

|---|---|---|---|

| 1 | 玩具やその他の子供向け製品 |

|

フタル酸エステル、BPA、SCCPs、PBDEs、ダイオキシン類、有害金属および半金属 |

| 2 | 食品接触材料を含む包装材 |

|

モノマー、有害金属および半金属、非意図的添加物 |

| 3 | 電気・電子機器 |

|

レガシーPOPs添加剤(PBDEs、HBCDD等) |

| 4 | 車両 |

|

有害金属および半金属VOC、臭素系難燃剤および有機リン系難燃剤、フタル酸エステル |

| 5 | 合成繊維 |

|

PBDEs、HBCDD、SCCPs、PFOS、PFOA |

| 6 | 家具 |

|

臭素系難燃剤および有機リン系難燃剤 |

| 7 | 建築資材 |

|

臭素系難燃剤および有機リン系難燃剤、SCCPs、MCCPs、フタル酸エステル類、PCB |

| 8 | 医療機器 |

|

フタル酸エステル(DEHP等)、PVC製医療廃棄物の燃焼により発生するPCDD/Fs |

| 9 | パーソナルケア製品・家庭用品 |

|

フタル酸エステル等の可塑剤、非意図的添加物 |

| 10 | 農業・養殖業・漁業用製品 |

|

フタル酸エステル、ビスフェノール、PVC製品を使用している農地での野焼きにより発生するPCDD/Fs |

出所:Chemicals in Plastics(2023)に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

本報告書では、ヒトや生物への影響が懸念されるプラスチック含有化学物質は、ライフサイクル全体にわたって環境排出される可能性があり、特に女性や子供はこれらの物質による影響を受けやすいと結論付けている。

さらに、本報告書では、海洋プラスチック汚染に伴う化学物質による影響を軽減するために各国が迅速に以下のような行動をとる必要があるとしている。

- 懸念されるプラスチック関連物質の規制・段階的廃止、使用量の適正化

- 安全で持続可能な代替物質の開発・利用の促進

- バリューチェーン全体を通じたプラスチック関連物質の情報共有

- 廃棄物に含有されるプラスチック関連化学物質に対処するための廃棄物管理規制枠組の強化

- 迅速で費用対効果の高いバイオアッセイや予測ツールの導入による規制当局の試験ガイドラインの更新

3. まとめ

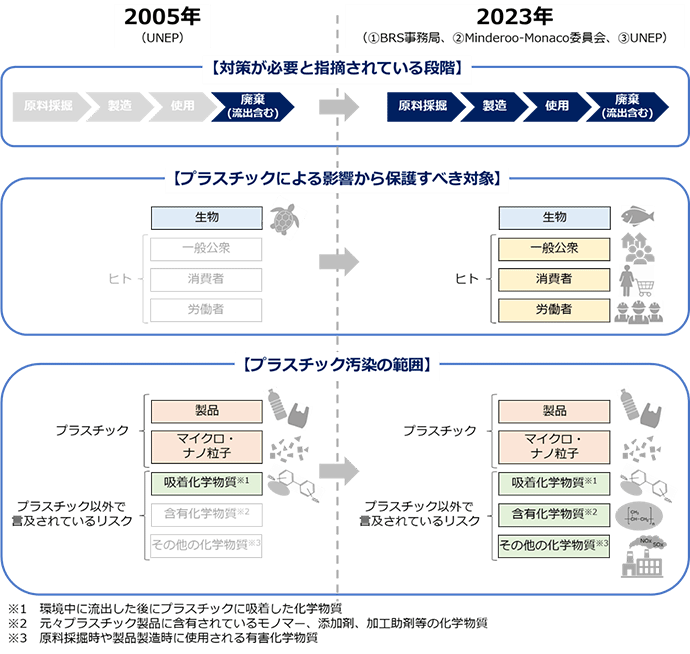

2023年現在、「プラスチックによる影響」がどの程度広い範囲で検討されているかを概観するため、これら最新の報告書と、UNEPが早くも2005年に海洋プラスチック汚染問題を指摘していた報告書「Marine Litter: An Analytical Overview*16」を用いて比較してみよう(図2)。

図2 「プラスチックによる影響」に関連して言及されている範囲の広がり

UNEP(2005)より、2005年当時は、海洋に流出したプラスチックごみによる物理的影響(絡まり等)やサイズの影響(マイクロ・ナノプラスチックによる海洋生物への影響)、プラスチックに吸着した化学物質による海洋汚染に主眼を置き、廃棄物管理の改善等の必要性が指摘されていた。

一方、本レポートで紹介した上記(1)~(3)の報告書より、2023年現在では、「環境中に流出したプラスチックごみ」よりも「プラスチックのライフサイクルにおける化学物質」による影響にフォーカスし、「有害化学物質の使用」による環境影響や、「労働者」「消費者」への影響を低減するために「上流」も含めた対策が必要との指摘がなされていた。

また、特に(3)UNEPでは、「有害化学物質の使用」による影響に主眼を置き、懸念される化学物質群を具体的に特定したうえで、「優先的な対応が必要なプラスチック製品用途」まで提案されており、「プラスチックによる影響」を「化学物質による影響」と捉え、「化学物質による影響」を低減させるための検討が進んでいることが示唆された。

現在INCにおいて「プラスチックによる影響」が議論されており、この影響を低減させるための方策が検討されているところだが、仮に報告書(1)~(3)で整理された観点が取り込まれるとすれば、下流(廃棄・リサイクル段階)での対応にとどまらず、上流(原料調達段階や製造段階、使用段階)での「有害化学物質」への対応が求められていく可能性もある*17。

INCには冷静かつ実効性の高い条約の取りまとめを期待したいが、2023年9月4日にUNEPから公開されたプラスチック条約の草案(ゼロドラフト*18)でも言及されている通り、各国産業界においても今後は、「プラスチックに含有させる化学物質の適切な選択」と「ライフサイクルにわたる管理強化」へのより一層の配慮が求められていく流れは確実だろう。近年はサステナビリティ情報の開示を強化する流れもあることから、企業は、自らの価値を向上させる取り組みとは何か、そのために適切な情報開示の在り方とは何かについて、今一度考えてみる必要があるだろう。

注

-

*1World Economic Forum, 2016. The New Plastics Economy Rethinking the future of plastics.

(PDF/1,433KB) -

*2条約の形態になるかは未定であるが、プラスチック条約(Plastic Treaty)と表現されることが多い。

-

*3

-

*4

-

*5

-

*6

-

*7

-

*8Landrigan, P.J., Raps, H., Cropper, M., Bald, C., Brunner, M., Canonizado, E.M., Charles, D., Chiles, T.C., Donohue, M.J., Enck, J., Fenichel, P., Fleming, L.E., Ferrier-Pages, C., Fordham, R., Gozt, A., Griffin, C., Hahn, M.E., Haryanto, B., Hixson, R., Ianelli, H., James, B.D., Kumar, P., Laborde, A., Law, K.L., Martin, K., Mu, J., Mulders, Y., Mustapha, A., Niu, J., Pahl, S., Park, Y., Pedrotti, M.-L., Pitt, J.A., Ruchirawat, M., Seewoo, B.J., Spring, M., Stegeman, J.J., Suk, W., Symeonides, C., Takada, H., Thompson, R.C., Vicini, A., Wang, Z., Whitman, E., Wirth, D., Wolff, M., Yousuf, A.K., Dunlop, S., 2023. The Minderoo-Monaco Commission on Plastics and Human Health 89, 23.

The Minderoo-Monaco Commissionは気候変動や環境保護をはじめとする様々な環境問題の解決に向け、国際的な協力を促進するため、科学的な研究やデータの基づいた政策提言を行う非営利の国際団体。 -

*9

-

*10原油を蒸留して生成したナフサをプラスチックモノマーに変換し、ポリマーを合成する工程。

-

*11本報告書においてポリマーとは、プラスチック製品として成形される前の素材を示している。

-

*12使い捨てプラスチック製品や懸念される化学物質・ポリマーを含有しているプラスチック製品が問題のあるプラスチックとしてカテゴライズされている。

-

*13プラスチックの製造のために使用される化学物質やプラスチック製品に含有される化学物質のこと。

-

*14

-

*15

-

*16

-

*17政府間交渉委員会の第3回会合(INC-3)は2023年11月13日よりケニア・ナイロビで、第4回会合(INC-4)は2024年4月にカナダ・オタワで、第5回会合(INC-5)は2024年10月または11月に韓国で開催される予定である。

-

*18UNEP, 2023. Zero draft text of the international legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment

(PDF/721KB)

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp