[連載]2040年の社会を、ともに語る。ともに創る。 第6回(ヘルスケア編):令和6年度介護報酬改定と多死社会の到来に向けた介護保険外サービスへの期待

2024年2月22日

社会政策コンサルティング部 医療・福祉政策チーム

小松 紗代子

人口減少、少子高齢化が加速する我が国、日本。社会・経済の活力を維持・発展させ、安心して暮らせる社会基盤づくりをどのように進めていくべきか、課題解決に向けた取組みが各方面で進んでいます。

社会政策コンサルティング部では、個人の幸福な生活とサステナブルな社会・経済の実現に向け、さまざまな角度から議論を重ねています。

今回はそのなかでも「DEI*」「ヘルスケア」をメインテーマに、2040年を見据えた議論を連載コラムとして皆さんにお伝えしていきます。このたびはその第6回です。

2040年の社会を、ともに語り、ともに創っていきましょう。

*DEI (ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン):

あらゆる多様性を尊重し、機会の公平性を確保し、多様な視点や価値観を積極的に取り入れるという概念

-

第6回(ヘルスケア編):令和6年度介護報酬改定と多死社会の到来に向けた介護保険外サービスへの期待

介護事業所の人手不足に向けた令和6年度介護報酬改定の対応

筆者は、受託業務を通じて、全国の医療・介護事業者と公的サービスの在り方、事業経営についてお話しさせていただく機会や、介護給付費分科会をはじめとする厚生労働省の審議会を傍聴する機会があるが、とりわけここ1年、現場専門職の人手不足が一段階進んだような、危機的な表現を聞く機会が増えたように感じている。具体的には、「特別養護老人ホームや介護老人保健施設など(いわゆる介護保険で利用できる高齢者施設)が、定員は埋まっていないのに新規の受け入れを行っていない(人手不足のために定員を減らして対応している)」、「ホームヘルプの利用を希望しても空き待ちとなっていてなかなか新規に利用を開始できない」、「ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼したいが、待ち時間が長く、セルフケアプランを作成して対応せざるを得ないケースが出てきている*1」といった内容である。介護事業所の人手不足への対応は待ったなしだ。

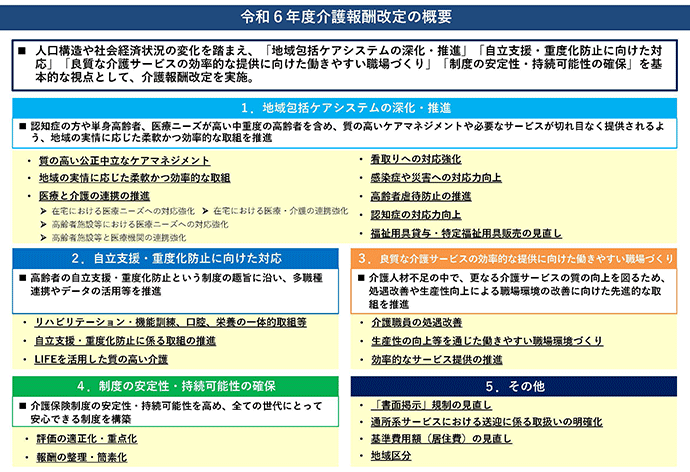

介護保険サービスは介護報酬と呼ばれる全国統一の公定価格によって提供されている*2。令和6年1月には令和6年度の介護報酬改定の内容が示され、介護報酬全体ではプラス1.59%の改定率となった*3。具体的な改定の内容を見ると、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化防止に向けた対応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」「制度の安定性・持続可能性の確保」を基本的な視点として実施されている。

このうち、「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」の項目では、職員の処遇改善に使途を限定した"加算"*4を手厚くして賃上げの動きへ対応したり、センサーによる見守り機器や介護ロボットの導入を進めた事業者への"加算"によりテクノロジーを用いた業務効率化を後押ししたりしている。

全体としては過去2番目の大きな改定率アップであるが、近年のインフレのスピードを考慮すると、今回の改定で補填された処遇改善分の上乗せの効果が3年後の改定まで持続するとは考えづらい。3年後の改定を待たずして、処遇改善部分のみ追加で議論されることがあるかもしれない。いずれにしても、今回の改定内容を踏まえ、医療・介護現場の処遇改善による職員の確保、就業継続、テクノロジーの活用による効率的な経営が少しでも進むことを期待したい。

令和6年1月22日 厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)資料1より抜粋

多死社会における医療と介護の連携の推進・看取り機能の強化

今後、2040年に向けては、特に85歳以上高齢者が増加し、それに伴い死亡者数も増加、多死社会を迎える*5。死期が近づくことで、医療ニーズのある介護サービス利用者も増大するだろう。10年ほど前まで死亡場所の8割が医療機関となっていたが、2022年には66%まで減少しており、自宅や施設で亡くなる者の数が急増している。この傾向は今後も続くと考えられ、看取りの場として自宅や施設を機能強化させていくことが急務となっている。

厚生労働省「令和4年人口動態統計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)(死亡中位)」をもとに筆者作成。

(1994年(平成6年)までは老人ホームでの死亡は、自宅又はその他に含まれる。)

そのため、今回の介護報酬改定において「医療と介護の連携の推進」や「看取りへの対応強化」が多様な加算等の仕組みによって強化されることにも着目している。例えば特別養護老人ホームにおける「配置医師緊急時対応加算」の見直しでは、特別養護老人ホームにおいて入所者に急変が生じた際、通常は勤務していない日中の時間帯に医師が駆け付けた場合に加算を算定できるようになる*6。これにより、特別養護老人ホーム内でも、利用者が体調を崩した際に救急搬送に頼る場面を減らしたり、施設内での看取りを行いやすくなったりするだろう。また、高齢者施設等*7における協力医療機関との連携についても地域の医療機関と実効性ある連携体制を構築するために施設基準の見直しが行われる。具体的には、利用者の病状に急変が生じた場合に対応できる医療機関を協力医療機関として定めることや、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認することが求められるようになる。規模の小さな施設等が医師や看護師を常時配置することは特に難しいため、地域の限られたリソースと連携を密に取りながら、医療ニーズを抱えた利用者を支える体制が整えられることが期待される。

介護保険外サービスやICTの活用がより重要に

ここまで介護報酬改定の視点で述べてきたが、一方で、2040年に向けては介護保険サービスだけでは支えられない利用者が多く生じてしまうことが、これまで以上に課題となるだろう。介護保険サービスが機能しなくなると、家族介護の必要性が高まり、介護をする側の年齢によっては働きながら介護を行うワーキングケアラー(ビジネスケアラー)も増加することになる。経済産業省は、2030年にはビジネスケアラーが家族介護者の4割にあたる 318万人に達するという試算*8を公表した。ビジネスケアラーは2015年の232万人から15年間で86万人も増え、労働生産性の低下などに伴う経済損失額は、9兆円に上るとしている。

介護と仕事の両立の観点では、働き続けながら業務効率を低下させないこと(いかにパフォーマンスを維持させるか)に力点が置かれるようになってきた。そのため、企業内に設けられた介護の相談窓口やリーフレットでは、介護と仕事の両立のため介護サービスを上手に使いましょう、と呼び掛けられていることが多いのではないだろうか。しかし筆者は、介護保険サービスの提供量の不足によって使いたいサービスを使いたいだけ使えない、両立するための環境を整えることができない、という事態が、これから増えるのではないかと危惧している。

介護と仕事を両立させる従業員を抱える企業は、職場離脱を避けるためにも、多様な従業員のニーズに柔軟に応えていくことが一層求められるようになるだろう。また、介護を利用する本人や家族にとっては、今後はこれまで以上に、「介護保険サービスをうまく使うにはどこに住んだらよいか」や「介護保険以外のサービスを活用できないか」と検討することになるだろう。

例えば、訪問介護や訪問看護、通所介護などの介護保険サービスを利用しやすい地域の賃貸住宅への住み替え(保育園に入りやすい地域に引っ越しをする保活のように、介護保険サービスを利用しやすい地域への引っ越しを検討すること)を、介護が必要になる前から検討する動きが出てくるかもしれない。食事についても、配食サービスや冷凍食品・チルド食品の活用がさらに広がるだろう。また、ICTを活用した見守り支援や排せつサポートは、介護者の負担を軽減する上で、なくてはならないツールとなるだろう。介護保険外のサービスを利用する際に発生する費用負担についても、今は高額な負担であるものが、広く普及することによって手が届きやすくなるかもしれない。

これから訪れる多死社会を、私たちはどのように乗り越えていくことができるだろうか。2040年を超えたその先にわが国の明るい未来が続いていることを願い、官民それぞれが果たすことができる役割を探し、引き続き社会課題に挑んでいきたい。

-

*1介護保険サービスを利用するために必要な「居宅サービス計画(ケアプラン)」を利用者自身が作成したものを「セルフケアプラン」と呼ぶ。自由にサービスを組み立てられるメリットがあるが、専門的な制度を理解して計画を作成する必要があるほか、定期的な事務書類の作成や関係事業所との調整も自身で行う必要があり、負担がかかる。

-

*2正確には、全国統一で定められた介護給付費単位数に、サービス種別・地域別に割り振られている係数(10.00~11.40の範囲、4種別最大8段階の25分類)を乗じて金額が決まるため、地方と都市部では金額は異なる。

-

*3介護報酬改定においては、まず全体の予算規模が現行の制度比で提示され、その後具体的な配分が提示される。今回の介護報酬改定では、全体の予算規模では1.59%増額となったということ。

-

*4介護報酬では、基本のサービス料(基本料のようなもの)に加え、各種の取組に応じた追加料金である「加算」が算定できることとなっており、介護報酬を構成する重要な要素である。多種多様な加算メニューが用意されており、介護給付費分科会では加算の点数や条件をどのように設定するかについて激しい議論が行われることとなる。

-

*5国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」と、死亡者数は2022年145万人から2040年167万人に15%増加し、ピークを迎える。

-

*6これまでは早朝・夜間、深夜に配置医師が駆け付け対応を行った場合のみ加算が算定でき、日中の駆け付けは対象外だった。

-

*7施設系サービス(介護老人福祉施設、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院)及び居住系サービス(施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護)が対象であり、施設系サービスか居住系サービスかにより要件が少し異なる。

-

*8経済産業省「令和4年度ヘルスケアサービス社会実装事業(サステナブルな高齢化社会の実現に向けた調査)報告書」(株式会社日本総合研究所作成)

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp