[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第11回)

効果的に削減するための戦略

排出量の「ホットスポット」を特定する

2025年4月15日

サステナビリティコンサルティング第2部

西脇 真喜子

角 潤幸

RECOMMEND

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第7回)

スコープ3の上流について理解する 資本財や輸送の排出を算定する

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第8回)

企業活動を支える間接活動も算定の対象に出張や通勤の排出量を算定する

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第9回)

スコープ3で多くの企業に重要となるカテゴリ11 販売した製品の使用による排出を算定

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第10回)

金融機関、投資家が算定するカテゴリ15 お金の流れで脱炭素を加速

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第12回)

優先的に削減を進めたいスコープ2 再エネ調達の手法を理解する

*本稿は、『日経ESG』2024年11月号(発行:日経BP)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。

今回より、サプライチェーンから排出される温室効果ガスを減らしていくために、企業が策定を求められる「削減戦略」について解説する。

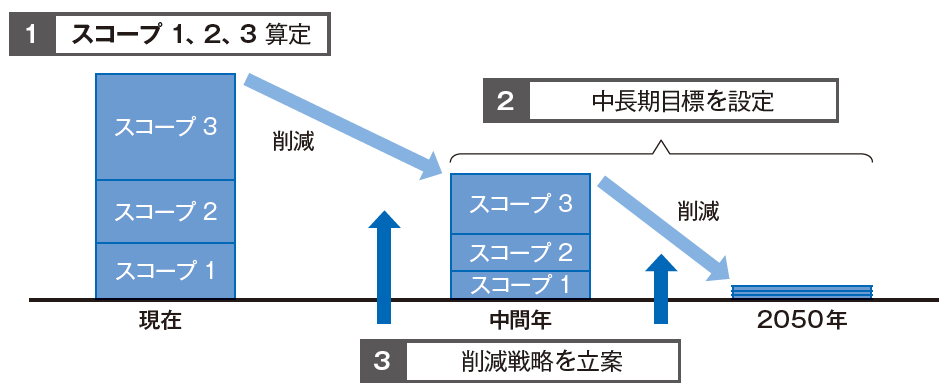

CO2などの温室効果ガスは、燃料の使用などに伴う自社の直接排出である「スコープ1」、電力の使用などに伴う自社の間接排出である「スコープ2」、サプライチェーン全体に関わるその他の間接排出である「スコープ3」に分類される。事業活動を通じて排出される温室効果ガスを削減するには、まず現在のスコープ1、2、3を算定して自社の現在の状況を把握する。次に、削減戦略や削減目標の策定に取り組む。自社の排出であるスコープ1、2と他社による排出であるスコープ3に分けて、それぞれ戦略と目標を検討するのが一般的である。

スコープ1、2について、多くの企業が数十年先の長期で達成を目指す「長期目標」と、現在とその中間となる年をめどとする「中期目標」を設定している。長期目標は、パリ協定や日本政府の目標を参考に、2050年のカーボンニュートラルを掲げるケースが多く見られる。中期目標は「科学的根拠に基づく目標」(SBT)や日本政府が掲げる目標(30年までに13年度比で46%削減し、さらに50%削減の高みに向けて挑戦を続ける)を参考とする場合もあれば、現実的に採用し得る削減施策を積み上げ、実現可能な削減に「プラスアルファ」の削減を考慮して加えて設定する場合もある。

長期目標としてスコープ3を含めてカーボンニュートラルを表明する企業は、まだ多いとは言えない。スコープ3については中長期目標を表明していない企業も多い。一方、SBT認定を受けているまたは検討する企業は、中期目標でスコープ3目標の設定が求められる。

そこでパリ協定に整合する削減目標であるSBTを設定し、さらにその運営団体であるSBTイニシアチブから認定を受けるかどうかの検討が必要になってくる。SBTでは、現在から5〜10年先を目標年とする削減目標(ニアターム目標と呼ぶ)の設定が求められる。

SBT認定を取得するには、スコープ1、2の排出量を少なくとも年率4.2%削減するニアターム目標が必要になる。4.2%という削減率は産業革命前と比べた世界の気温上昇を1.5℃未満に抑える「1.5℃水準」の目標設定の目安となる。またスコープ3は、少なくとも年率2.5%の排出削減が求められる。これは産業革命前と比べた世界の気温上昇を、2℃を十分に下回るように抑える「WB2℃水準」の目標設定の目安である。

これらの削減率は、企業や業種によっては実現に多額のコストがかかったり、温室効果ガスの効率的な削減に利用できる最適な技術が確立されていなかったりする厳しい水準である。一方で今後、技術が確立されてコストが低減する可能性もある。将来的な動向も見据えて、SBTの認定を検討したい。

中長期目標を設定し、削減戦略を立案する

現在の排出量を算定し、中長期目標を設定する。さらに目標達成のための削減戦略を立案する。削減戦略を立案しながら目標値を見直す場合もある。2と3については相互に検証しながら検討が進む

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

事業の成長で活動量は増える

具体的に削減施策の立案や削減効果のシミュレーションについて解説しよう。算定の結果から、排出量が特に多い排出源が分かるだろう。こうした重点的に削減に取り組みたい排出源を「ホットスポット」と呼び、ここを中心に削減施策を立案して改善のための行動につなげる。スコープ3は対象となる領域が広いため、まずは粒度が粗くてもよいので全てのカテゴリを算定し、その結果を基にホットスポットを分析していく。

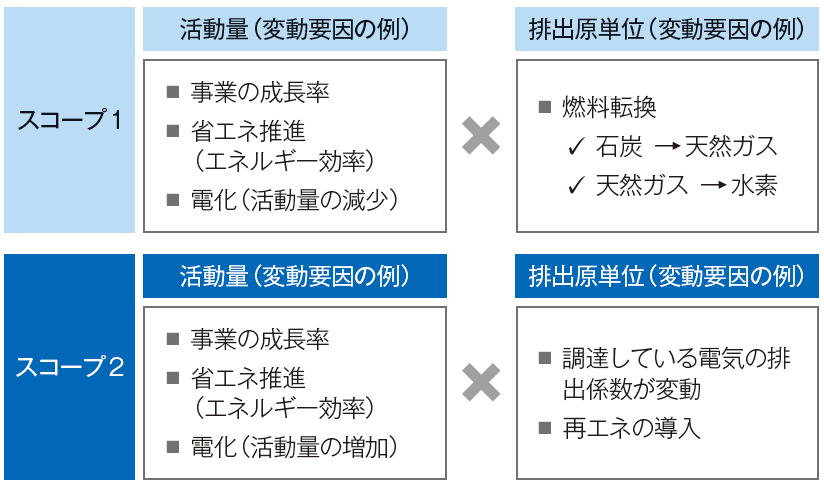

削減施策を立案していくに当たり、排出量の増減を左右する活動量と排出原単位がどう変動するか、その要因を理解しておく必要がある。

スコープ1とスコープ2の活動量では、「事業の成長率」や「省エネルギー推進(エネルギー効率の向上)」「電化」などが変動要因になる。一方の排出原単位は、スコープ1では「石炭から天然ガス」「天然ガスから水素」といった燃料転換が変動要因になる。スコープ2では「調達している電気の排出原単位の変動」や「再生可能エネルギーの導入」が挙げられる。

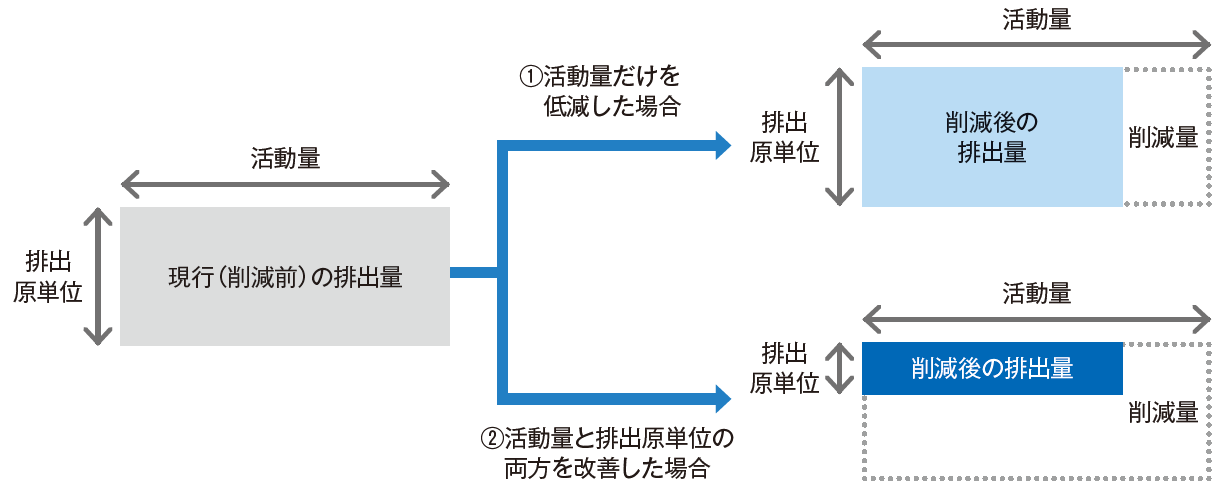

活動量は企業の成長に伴って基本的には増加することを理解しておこう。事業が成長するほど、生産や移動、オフィス・店舗の電力消費などといった様々な活動量が膨らみ、これらに伴う排出量は増えていく。だが、世界が脱炭素に向けて移行(トランジション)していくこれからの時代では、事業を成長させながら温室効果ガスの排出量を減らしていくことが求められる。そのためには、事業を成長させながら省エネ推進や電化によって活動量を抑える削減施策が必要になる。

ただ、省エネや電化を推進しても、企業が継続的に成長することを目指すなら、活動量を「ゼロ」にすることは難しい。排出原単位を減らしていくことが不可欠だ。活動量と排出原単位の両方を、コストをかけずに削減できる業界はそう多くはない。どちらかを抑えることでもう一方の伸びによる排出増を抑えられるように、コストをにらみながら削減施策を取捨選択する検討が必要となる。

スコープ1、2の活動量と排出原単位が変動する要因

削減施策を立案したり削減効果をシミュレーションしたりするうえでは、スコープ1、2それぞれの変動要因を活動量と排出原単位に分けて考えることが必要だ

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

スコープ1の削減施策

スコープ1の削減施策について活動量と排出原単位から見ていこう。ここでは、業種によらずスコープ1の主要な排出源となることが多い燃料の燃焼を取り上げる。

燃料の燃焼に由来するスコープ1排出量の活動量は、省エネや電化で減らせる。省エネは、エネルギー効率を高めることで燃料などの消費量を抑える取り組みである。ただし、脱炭素化のため企業も大幅な排出削減を求められる今日、省エネに求められる効果の水準は高まっている。設備運用の無駄を省く運用改善のみならず、設備を入れ替えて、実施プロセスをよりエネルギー効率の高いものに変えるような大胆な取り組みを検討していくことが求められる。

省エネ活動には、燃料コストの削減という経済的なメリットもある。排出量削減のみならず、コスト競争力の強化を図る上でも引き続き重要である。

電化は、それまで化石燃料を利用していたプロセスを電力利用に切り替えることを指す。その代表例が、重油やガスを使用するボイラーから電気ヒートポンプへの切り替えである。化石燃料の燃焼量が減れば、スコープ1排出量も削減されることになる。もちろん、新たに電力消費量が増加するためスコープ2排出量が増加することになるが、電力は契約を切り替えて再生可能エネルギー起源のものを指定するなど、低炭素化できる。

また、電気ヒートポンプへの切り替えのように、電化によりエネルギー消費効率自体が向上するケースも多い。電化の対象として期待されるのは、製造工程などで使用される熱源である。現状、50℃から200℃の低温度帯(温水や蒸気)のボイラーは、電気ヒートポンプへの代替が比較的容易である。しかし、1000℃や2000℃の高温度帯の熱源の電化は、対応技術の実用化が十分に進んでいない傾向がある。電気炉など利用可能な技術もあるため、自社の生産設備に適合する技術の開発状況を調査した上で削減施策を考えていくことが望ましいだろう。

活動量の削減だけではカーボンニュートラルは達成できない

事業活動を通じて企業が成長していくことで、一般的に活動量は増えていく。カーボンニュートラルに向けては、成長しながら活動量を少なくする努力と同時に、排出原単位の改善が欠かせない

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

CN燃料からの排出に注意

排出原単位の削減は、低炭素燃料への切り替えやカーボンニュートラル(CN)燃料の導入などで実現できる。低炭素燃料への切り替えは、従来から実施されている。重油ボイラーをガスボイラーで置き換える取り組みはその代表であろう。最近では、海運事業者が重油燃料船をLNG燃料船で置き換える取り組みを進めている。

CN燃料に当たるのは、水素やアンモニア、CO2から合成されたメタンなどの合成燃料、バイオマスなどである。これらの燃料は燃焼してもCO2を排出しない、あるいはそう評価される場合がある。スコープ1排出量の大幅な削減を目指すには、自社のプロセスに適合し、拠点展開する地域で入手しやすいCN燃料を把握することが重要となってくる。

ただし、CN燃料であっても製造・供給段階に温室効果ガスを排出することがあるので注意してほしい。例えば水素やアンモニアは、燃焼時にはCO2を排出しないが、化石燃料を原料とする場合には製造段階で少なくないCO2を排出する。

こうした燃料の製造段階におけるCO2排出量は、スコープ3のカテゴリ3「スコープ1と2に含まれない燃料とエネルギー活動」に計上される。CN燃料を選択する際は、スコープ1に計上される燃焼段階の排出量だけでなく、カテゴリ3に計上される製造・供給段階の排出量も考慮する必要がある。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp