[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第12回)

優先的に削減を進めたいスコープ2

再エネ調達の手法を理解する

2025年5月22日

サステナビリティコンサルティング第2部

吉國 利啓

RECOMMEND

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第8回)

企業活動を支える間接活動も算定の対象に出張や通勤の排出量を算定する

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第9回)

スコープ3で多くの企業に重要となるカテゴリ11 販売した製品の使用による排出を算定

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第10回)

金融機関、投資家が算定するカテゴリ15 お金の流れで脱炭素を加速

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第11回)

効果的に削減するための戦略 排出量の「ホットスポット」を特定する

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第13回)

アップルはスコープ2削減で進捗優先 再エネ調達は評判、ペースも検討を

*本稿は、『日経ESG』2024年12月号(発行:日経BP)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。

他社が供給する電気や温冷熱、蒸気を使用することに伴う間接的な温室効果ガス排出であるスコープ2は、供給契約を切り替えるだけで削減が可能という特徴がある。

前回説明したように、燃料の使用などに伴う自社の直接排出であるスコープ1排出量で大幅な削減を実現しようとすると、燃料転換や抜本的なプロセス改善が必要となる。設備更新を迫られることが多く、計画から安定操業まで時間もかかる。

これと比べれば、外部からの購入電力を再生可能エネルギーに切り替えるのは容易だ。小売電力事業者が提供するメニューには、太陽光などの再エネ発電設備から調達した電力を供給するものがある。再エネであれば使用した電力量の多少によらず排出量はゼロとなる。

スコープ2の算定で必要とされる「ロケーション基準」と「マーケット基準」のうち、小売電気事業者との契約に基づく排出係数を適用するマーケット基準では再エネ電力メニューへの契約切り替えによって、翌月から削減効果が得られることもある。あまり多くの時間を要さず、確実に削減を実現できる点は、再エネ調達によるスコープ2排出量削減の大きな特徴と言えるだろう。

ただし、再エネ電力の調達には自家発電や再エネ証書の購入など様々な手法が存在するため、注意が必要だ。費用のかかり方や変動性、さらにはESG投資における評価が異なり、どの手段を採用するかは経営判断となる。また、これらの手法を、自社が事業展開する国・地域で利用できるとは限らない。場当たり的に調達を進めるのではなく、戦略的な対応が求められる。すなわち、自社が目指すスコープ2排出量の削減率や予算、そして展開地域で利用可能な選択肢を踏まえた、自社としての最適な再エネ調達手法の組み合わせを考えていく必要がある。

調達戦略は3段階で検討

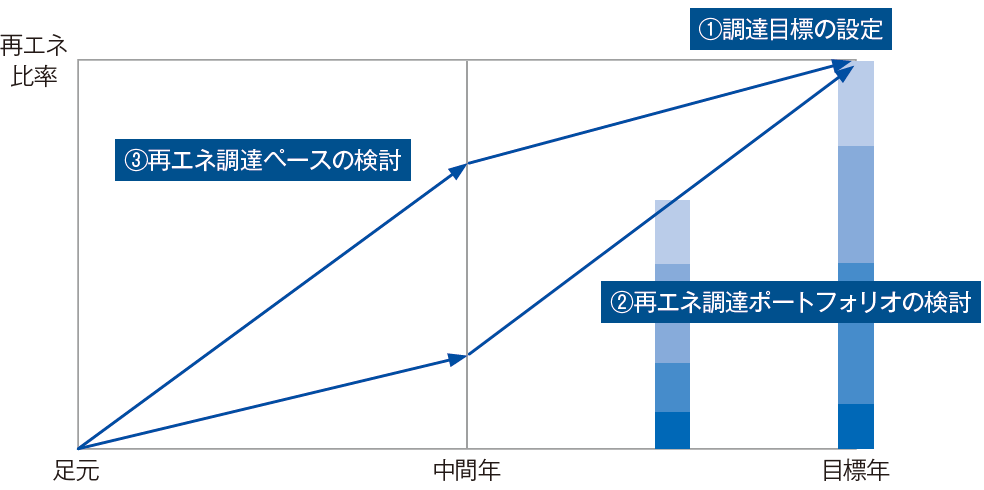

再エネ調達の戦略を構築するには、3段階で検討するのが有効だ。第1段階は「調達目標の設定」、第2段階は「調達ポートフォリオの検討」、そして第3段階は「調達ペースの検討」となる。

再エネの調達戦略を策定する

スコープ2の削減を目的に再エネを調達するなら「目標の設定」「ポートフォリオの検討」「調達ペースの検討」の順で戦略を立てていく

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

第1段階の「調達目標の設定」では、スコープ1、2の削減目標を念頭に、再エネ電力の調達量や、電力消費量に占める再エネ比率の目標を検討する。例えば2030年に基準年からスコープ1、2を50%削減するという目標を設定した場合、そのうちどの程度をスコープ2削減で実現するかを検討し、そこから必要な再エネの調達量と比率を決定する。

ただし、この段階では、目標達成に必要な再エネ調達に要する投資額・コストは、粗い試算値とならざるを得ない。また、展開する各地域で再エネが調達できるかも定かではない。これらは次の第2、第3段階で検討し、その結果を踏まえて、目標水準の検討に再度、立ち戻ることになる。

第2段階の「調達ポートフォリオの検討」では、「国・地域、拠点」と「調達手法」の2つの観点から検討する。

まず、「国・地域、拠点」の観点では、国・地域、拠点によって再エネ調達のしやすさや、排出量の削減効果が異なる。例えば、電力小売り事業が自由化されている日本や欧州連合(EU)などでは、企業は自由に電力の調達先を選択できるため、再エネ由来の電力を使う小売りメニューやプランを活用できる可能性が高い。一方、新興国や米国の一部の州では、電力市場が十分に自由化されておらず、企業は電力の調達先を選択できない。そうした地域では決められた電力会社が再エネ電力メニューを用意していなければ、企業が取り得る選択肢は再エネの自家発電や証書の購入などに限られる。

また、国・地域による電源構成の違いにより、電力会社から提供される電気の排出原単位は異なる。そのため、再エネへの切り替えによるCO2排出量の削減効果も変わることが想定される。電力会社が提供する通常の電力メニューが低炭素型の電源であれば、再エネ電力メニューに切り替えても削減効果は小さくなる。投資額・コスト面は、後述する調達手法による違いが大きいが、もちろん国や地域によっても違いがある。例えば再エネ証書の調達を検討する場合も、日本と欧州、米国それぞれで調達できる証書の種類が異なり、当然価格も異なる。こうした国・地域特有の再エネ調達環境を踏まえて、再エネ調達を進める国・地域、拠点ごとの優先順位や方針を決める。

ここまでの議論から分かる通り、地域や拠点ごとの「電力消費量」「電力排出原単位」「再エネ調達環境」「(子会社との関係など)拠点ごとのコミュニケーションの難度」などが考慮すべき点となる。

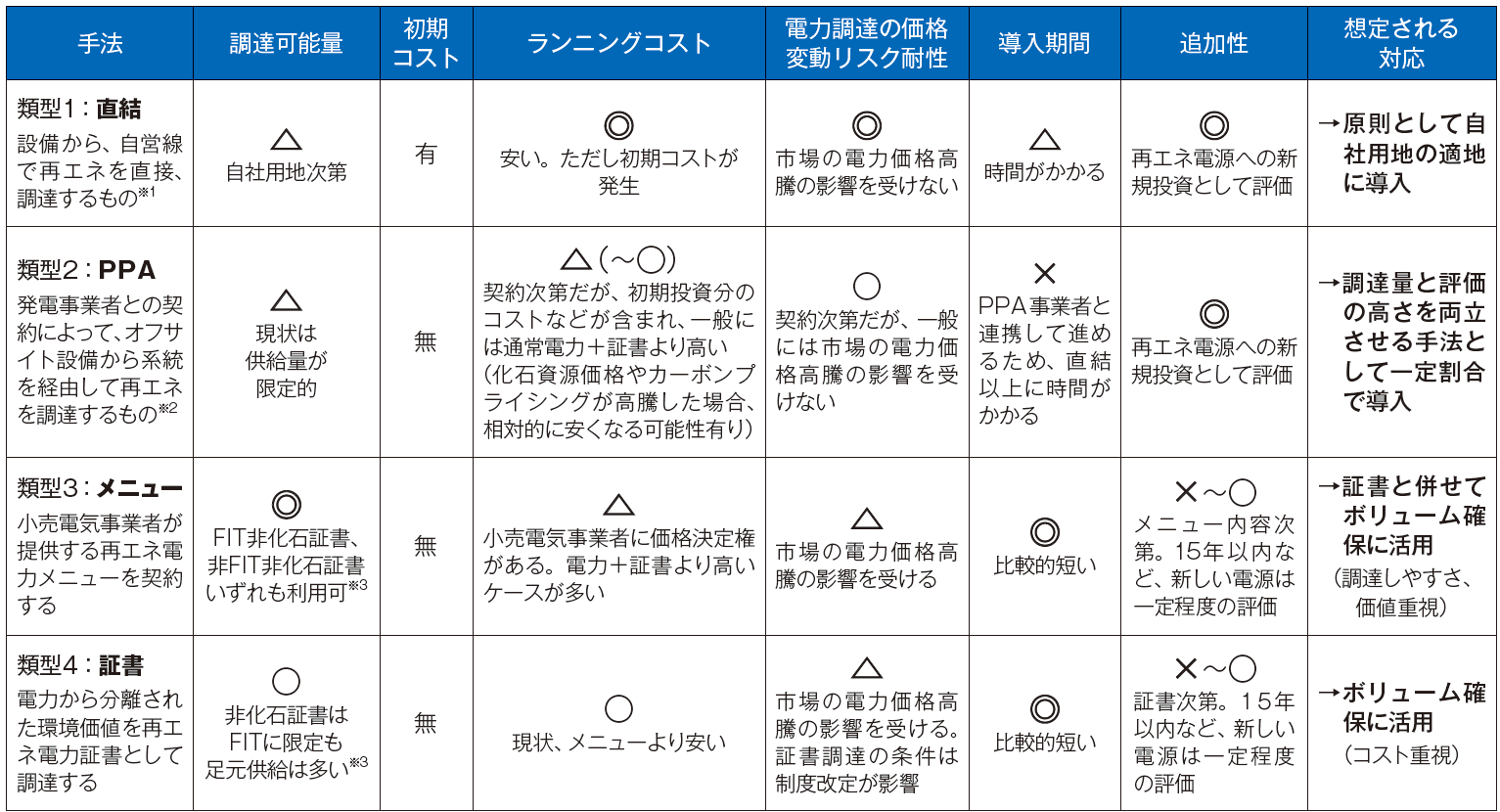

再エネごとのコストに着目

次に「調達手法」だ。調達方法の分類方法は様々だが、みずほリサーチ&テクノロジーズでは、次の4類型で整理することが多い。それが「直結」「電力販売契約(PPA)」「電気事業者が提供する小売電力メニュー(以下、メニュー)」「証書」である。より詳細な分類方法もあるが、調達手法の組み合わせを考える際、初めはこのくらいの単純化した分類の方が、手法ごとの特徴がつかみやすく検討を進めやすい。

では、それぞれの手法にはどのような特徴があるのか。ここでは、企業として、どの手法をどの程度の割合で活用するか、検討する上で重要な判断材料となるコストに焦点を当てる。初期コストとランニングコストのどちらが大きくなるか、そして現状の電力購入コストに対して費用増があるか、それはどの程度か、といった点が重要な論点となる。

一般的に、直結の中でも自社で設備投資を行う自家発電は大きな初期コスト(投資)が必要だが、一度発電設備を設置すれば、ランニングコストは小さい。一方、PPAは発電設備の導入に対して需要家が関与する点では自家発電と似ているものの、コストの支払い方は異なる。需要家側は、発電された再エネを長期間、固定的な価格で購入することで設備導入を支えることになるが、その代わり、初期コストはかからない。メニューと証書は、通常の電力料金に加えて環境価値を購入するため、基本的にランニングコストが増加する。自社の財務状況に応じて、初期コストがかかる手法とかからない手法、どちらを選ぶかを決定したい。

再エネ導入は費用増が前提と考える読者も多いかもしれないが、必ずしもそうとは限らない。例えば、直結の自家発電は初期コストが大きく、設備の選定・導入・メンテナンスなどは必要だが、ランニングコストがほぼかからないため、設備の総発電量当たりのコストは非常に安くなることが多い。ただし、敷地内での再エネ発電量で自社の電力需要を満たせるケースはまれだ。

これに対して、「安い」再エネ調達手法と認識されることも多いメニューや証書は、現状の電力価格に再エネ化の追加コストが乗る構造となる。この追加コストは比較的安価ではあるが、現状よりほぼ確実に支払いコストが増え、しかもそれが続くことは理解しておきたい。

これに対し、興味深い立ち位置にあるのがPPAだ。PPAは、長期間にわたって支払う固定的な費用がメニューや証書より高くつく場合もある。しかし、化石燃料価格が高騰する局面では、火力発電に一切依存しないコスト構造のため、メニューや証書より安くなる場合もある。

費用増については、価格変動リスクも考慮しておくことが重要だ。改めて価格変動の観点で調達手法を整理すると、直結における自家発電は電力会社との契約がなく、PPAは長期にわたる固定価格での契約であるため、原則として市場の電力価格変動の影響を受けない。そのため将来、電力価格が上昇するとの見通しの場合は、直結やPPAでの調達量割合を増やすことで将来の電力コストを抑えられる。将来の電力価格を正確に予測することは難しいが、再エネ調達の一定割合を直結やPPAにしておくことは、電力調達ポートフォリオ全体の一部を価格変動リスクから切り離す効果がある。

ただし、直結やPPAは一度投資や契約をすると調達をやめることが難しい。拠点の閉鎖などが生じた際には、設備撤去・解約にかかるコストが生じるリスクがある。メニューや証書は、やめたい時にやめられるため、拠点移動や閉鎖の必要が生じた際に対応しやすいメリットがある。

このように、それぞれの調達手法に一長一短がある。1つの手法に頼るのではなく、再エネ調達の全体像をポートフォリオと捉えて、バランスよく検討することが重要だ。

代表的な再エネ調達手法

※1 直結にはオンサイトPPAを含むが、オンサイトPPAは初期コスト無しでランニングコストは自家発電よりは高い

※2 この表では、オフサイトPPA(フィジカルPPA、バーチャルPPA)がPPAに該当する

※3 供給量が多い非化石証書のほか、再エネJ-クレジットやグリーン電力証書も活用可能

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

再生可能エネルギーの調達手法は4種類に大別することで、特徴を捉えた理解がしやすくなる。「調達可能量」「初期コスト・ランニングコスト」「価格変動リスク」といった点を考慮して調達手法を検討する。追加性のほか、同時同量性や地域貢献といった評判を考慮する場合もある

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp