[連載]こども・子育て支援連載オピニオン(第5回)

放課後児童支援員・運営事業者同士の「つながり」がもたらす豊かな放課後時間

—放課後児童クラブを支える人材の定着・育成促進の方向性—

2025年7月9日

社会政策コンサルティング部

渡邉 夏子

放課後児童クラブを支える「放課後児童支援員」

昼間家庭に保護者がいない小学生が放課後等の時間を過ごす「放課後児童クラブ」の登録児童数は、共働きやひとり親世帯の増加に伴い増え続け、2024年5月1日現在で約152万人*1である。これに伴い、放課後児童クラブでこどもの生活・遊びを支える役割を担う者(以降「放課後児童支援員*2」)の確保が一層求められるようになっている。

一方、放課後児童支援員は、こどもの成長を支える重要な仕事でありながら、保育士や教諭等と比較すると社会的認知がまだ十分ではなく、特に若い世代に就職先として選ばれづらい状況がある*3。さらに、放課後児童クラブの開所時間(午後から夕方(夜間))に勤務できる職員の募集・採用が中心となるため、非常勤職員が多く定着率が低いといった課題もある。これに対応するため、大学を巻き込んだ採用・広報活動の工夫や処遇改善等による若い世代への訴求はもちろんのこと、午前は他業務に従事する等、常勤化に向けた配置の工夫(定着施策)や、定着のために必須となるスキルアップ(育成)策の工夫・拡大も必要となっている。

現状では、放課後児童支援員の人材定着・育成策は基本的に各自治体(もしくは各放課後児童クラブ)に委ねられているため、施策内容は各都道府県・市区町村によってさまざまであり、取組状況を自治体同士で共有・把握する機会もさほど多くはない。しかしながら、放課後児童クラブは各地域での自主的な運営を起点として発展してきた歴史的経緯もあり、放課後児童支援員による情報共有、学習の場として、放課後児童支援員同士の横のつながりを創出するための自発的な取組も各地で生まれ始めている。

そこで本稿では、こどもの成長を支える放課後児童支援員の定着・育成施策の一つとして、放課後児童支援員同士が交流する・つながる場の創出がもたらす効果に着目したい。

日々の業務における精神的負担や人間関係が、人材定着の課題

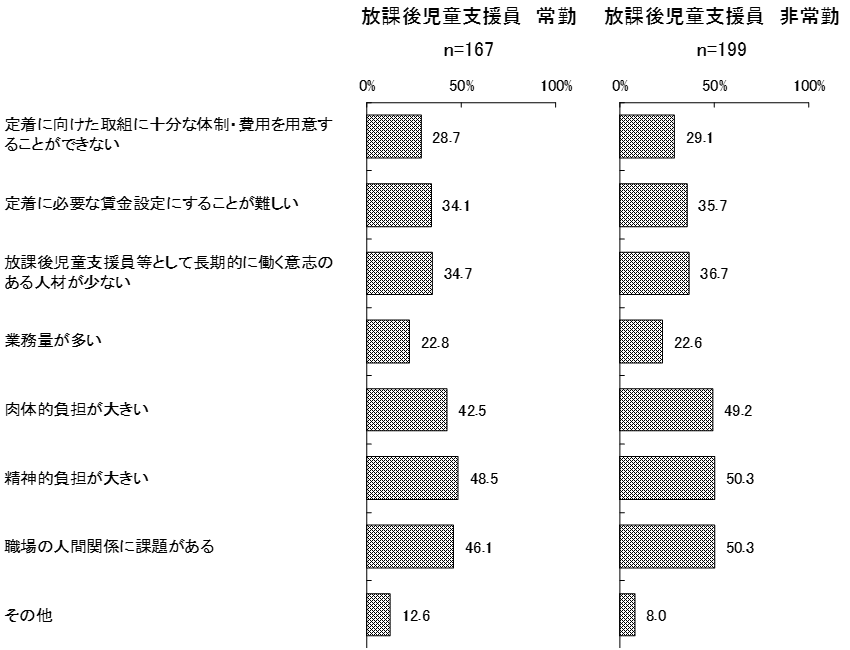

当社は2023年度調査*4にて、放課後児童クラブを設置する市区町村を対象にアンケート調査を実施した。その結果、放課後児童支援員の人材定着に係る課題として「精神的負担」「人間関係」等が多く挙げられた。放課後児童クラブ利用の長時間化や、登録児童数の増加、配慮を必要とするこどもへの対応等、こどもや保護者の状況が多様化し支援員の負担が以前よりも大きくなっていることが、こうした課題の要因となっている可能性がある。

図表 放課後児童支援員の定着に係る課題の内容(市区町村票*5・MA)

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社「放課後児童支援員等の人材に関する調査研究 報告書」より一部再集計

こうした日々の精神的負担感や人間関係の悩みはまた、放課後児童支援員のスキル習得に対するモチベーションにも少なからず影響を与えると考えられる。実際、放課後児童クラブの運営者からは「毎回同じ人のみが研修に参加する等、研修受講に係る職員のモチベーションが低い」といった課題が指摘されている。

放課後児童支援員同士の「横のつながり」*6が人材定着・育成にもたらす効果

では、これら課題に対して、「交流する・つながる場」の創出がどのように機能するのか。2023年度調査で実施したヒアリング調査を通じて見えてきたのは、放課後児童支援員同士で意見や悩みを共有できる関係性の構築が、業務における精神的負担の軽減や、スキル習得に対するモチベーション向上に寄与するという点である。

ある自治体で放課後児童クラブを運営する民間事業者*7は、放課後児童クラブ内のコミュニケーション不足解消のため、市内の他の運営事業者を巻き込み、市内の放課後児童クラブ50か所以上が参加する横断的な交流の機会を設けた。当初は異なる職場、年代の職員との情報交換を目的に開始したものであったが、徐々に単なる横断的な交流や情報交換にとどまらず、放課後児童支援員それぞれが同じ悩みを抱えながら日々の支援にあたっている安堵感を得られる機会となっていったという。さらには、困ったときは本音で気軽に相談できるといった、放課後児童支援員同士の長期的な関係性の構築(横のつながり)をもたらしていった。

こうした関係性の構築は、仕事における精神的負担を少しでも軽くするきっかけとなり、人材定着につながる可能性がある。それだけでなく、放課後児童クラブの魅力や放課後児童支援員の仕事の専門性を再認識する場としても有効に機能し、互いに切磋琢磨しながら自らを高め合えるといったスキル習得へのモチベーションアップにもつながり得る。

なお、人間関係、人脈等を労働の対価の一つとする考え方は「関係的報酬」と呼ばれ、仕事を通じて長期的な職業・ライフキャリアの見通しにつながる人脈等を得ている人材ほど、ワークエンゲージメントが高いといった調査結果も報告されている*8。放課後児童支援員同士の横断的な交流機会の設置は、豊かなキャリア形成を実現するための「関係的報酬」を提供する機会としても有効に機能すると考えられる。

小学生が放課後等の時間を、安全・安心、有意義に過ごせる居場所づくりに向けて

放課後児童支援員の定着・育成に向けた一つの方向性として、本稿では放課後児童支援員同士の「横のつながり」形成に触れたが、こうした手法の他にも、各運営事業者が放課後児童支援員の定着・育成に向けたノウハウを豊富に蓄積している可能性がある。そのため、放課後児童支援員の定着・育成への対応策は、運営事業者等を巻き込みながら、今以上に地域や放課後児童クラブ・学童クラブ横断で検討していくことも必要となるのではないだろうか。放課後児童支援員には、こども一人ひとりへの理解から、保護者・学校・地域等あらゆる関係者との関係構築まで、多岐にわたるスキルが求められる。だからこそ、運営事業者間の経験と知識を持ち寄って定着・育成に取り組むことが、結果として一運営事業者にも利益・恩恵をもたらすと考える。

2023年3月には民間学童保育のための業界団体、一般社団法人民間学童保育協会*9が設立された。また、累計21の学童クラブを開設・運営する特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクールでは、住友生命やソニー、カゴメ等の大手企業と連携してこどもや学童クラブ職員向けの教育プログラムを展開し、その内容や成果等をホームページ上で公開する等の取組を実施している。これら業界団体や法人等がハブとなり連携体制を確立していくことで、育成支援全体の質の向上はもちろん、放課後児童支援員という仕事に対する社会的認知も向上する可能性がある。

他方、今後こうした運営事業者間のネットワーク形成に向けたシンクタンク等からの支援も必要となるであろう。例えば、放課後児童クラブの運営事業者向けの会員制コミュニティを設立し、各運営事業者が実施している定着・育成に向けた取組事例を会員向けセミナーで情報提供するとともに、ホームページ上で各事業者の取組事例を随時閲覧できるプラットフォームを構築する。また、グループワーク形式で運営事業者同士が自社の取組内容を共有・改善案の検討を行う機会を設ける等、事業者間のリアルなつながり創出を意図した取組を実施する。さらに、グループワークで検討を行った取組を後日放課後児童クラブで実践し、コミュニティ内で成果報告を行うことで、育成支援全体の質の向上といった、ネットワーク形成に留まらない成果創出が考えられる。当社ではこうした支援の可能性を視野に入れながら、保護者の就業継続と育成支援の両立による社会経済の活力向上といった観点から、今後も調査研究および民間企業等向けの知見提供を積極的に進めていきたい。

-

*1

-

*2国が定める都道府県等認定資格研修ガイドラインに則り、都道府県・指定都市・中核市のいずれかが実施する「放課後児童支援員認定資格研修」を修了することで得られる資格だが、当該研修が未修了であっても「補助員」として放課後児童クラブに勤務することが可能(児童数概ね40人以下につき放課後児童支援員を2人以上設置することが規定されている。ただし、うち1人は補助員に代替可能)。また、上記認定資格研修とは別に、放課後児童支援員や補助員に必要な知識および技術の習得は、国が「放課後児童支援員等資質向上研修事業」として実施している研修(実施主体は都道府県もしくは市区町村)や、当該事業以外で自治体や運営事業者等が主体となって独自に実施している研修等を通じて行われる。

-

*3当社が実施した2023年度調査では、放課後児童支援員の年齢構成は全体的に50~60代の割合が高い傾向が見られた。

-

*4みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社「放課後児童支援員等の人材に関する調査研究 報告書(こども家庭庁 令和5年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業)」

https://www.mizuho-rt.co.jp/business/consulting/articles/2024-c0018/pdf/c0018-PDF08.pdf(PDF/14,022KB) -

*5全国の市区町村 計1,741自治体(743町、183村、792市および23区、2023年10月10日時点)に対し悉皆で実施。そのうち、本設問は2023年5月1日時点で放課後児童クラブを設置している市区町村が回答。本設問は、各市区町村が直営で運営する放課後児童クラブ(公立公営)における常勤・非常勤(勤務時間が所定労働時間に達しているか否かの別)の放課後児童支援員の定着に係る課題について聞いたもの。無回答は除いて集計を行っている。

-

*6本稿では、異なる放課後児童クラブ、または同一の放課後児童クラブに勤務する放課後児童支援員同士のつながりを「横のつながり」と表現している。

-

*7放課後児童クラブは各市区町村が直営で運営するもの(公立公営)の他、市区町村から委託等を受けた民間団体(NPO法人、社会福祉法人、株式会社、保護者会、運営委員会等)が運営するもの(公立民営、民立民営)がある。

-

*8リクルートワークス研究所「マルチリレーション社会」

https://www.works-i.com/research/report/item/multi2040_3.pdf(PDF/14,022KB) 元来より労働の対価として挙げられてきた「金銭的報酬」(給与等)、「環境的報酬」(仕事内容や研修、評価等)に加えた第三の報酬として、人権の尊重や人間関係、人脈等といった非物質的な報酬は「関係的報酬」と呼ばれる。日本・アメリカ・フランス・デンマーク・中国で、民間企業に雇用されて働く、最終学歴が大卒以上の 30代、40代を対象とした調査。 -

*92025年7月現在、57の法人・団体と550以上の施設が会員となっている。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp