[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第14回)

スコープ3カテゴリ1の削減戦略

一次データを活用して排出削減

2025年8月20日

サステナビリティコンサルティング第2部

西脇 真喜子

野上 大輔

*本稿は、『日経ESG』2025年2月号(発行:日経BP)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。

ここからは、スコープ3の温室効果ガス(GHG)排出量に関する削減施策の中でも、多くの企業で排出量が多い傾向にあるカテゴリ1と4、11に絞って解説する。

今回はスコープ3のカテゴリ1「購入した製品・サービス」の削減戦略を説明しよう。このカテゴリ1では報告年に購入した製品・サービスのうち、自社から見てサプライチェーンの上流側に当たる排出量の全てを算定する。最上流となる原材料の採取から、企業が製品・サービスを受け取るまでに、購入した全ての製品とサービスが含まれる。

多くの企業が、事業活動のために他社から製品やサービスを購入している。カテゴリ1に該当する排出量をいかに削減するか、多くの企業で検討する必要がある。なかでも製造業、特に組み立てメーカーに当たる企業は、多くの部品を購入して製品を製造する業態だ。スコープ3全体に占めるカテゴリ1の割合が大きくなる傾向にある。

金額ベースから物量ベースに

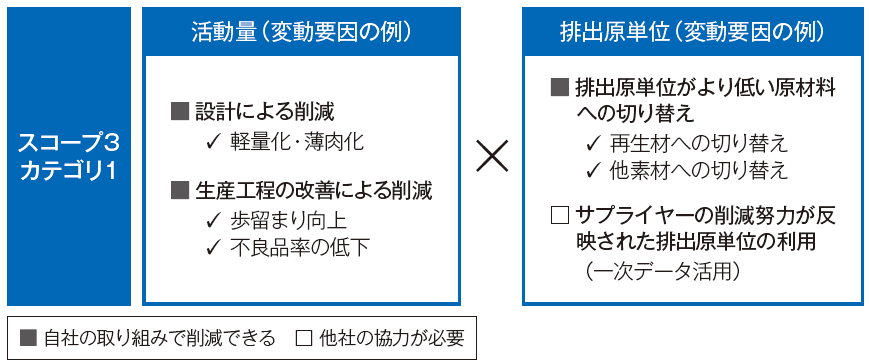

カテゴリ1での温室効果ガス排出量の算定に用いる活動量は製品・サービスの調達量や金額であり、排出原単位は調達した製品・サービスの単位量の製造・輸送に伴う温室効果ガス排出量となる。

このカテゴリ1排出量を減らす方法は、大きく4つある。まず(1)排出量の算定を金額ベースの排出原単位を使っているなら、物量ベースの排出原単位に変更することだ。そのうえで(2)活動量を減らす、(3)排出原単位の低い製品・サービスを調達する、(4)排出原単位として一次データを活用する─といった方法を採用していくのがいいだろう。1つずつ詳しく説明していく。

(1)金額ベースの排出原単位から物量ベースの排出原単位に変更するのは、取引金額よりも物量を基に排出量を算定した方が、(2)の活動量を減らす具体的な施策の検討と実践を進めやすいからだ。また金額ベースの排出原単位を採用している場合、材料の調達価格が市況に左右されるため、活動量を減らしても対策の効果が反映されづらいといったことも起こり得る。

(2)活動量を減らすという削減施策は、物量ベースで考える場合、調達量を減らすこと、つまり原料などの投入量を削減することになる。具体的には、製造工程の不良品率や材料の廃棄率を下げたり、薄肉化や軽量化など設計を工夫することで、原料などの投入量削減を図るといった手段が考えられる。

事業が成長していく中で、原料などの調達総量を減少させるのは難しい。しかし、調達総量の増加幅を少しでも小さくすることには意義がある。次に紹介する排出原単位の削減も、活動量の増加抑制とセットとなることで効果が高まる。

(3)排出原単位の低い製品・サービスを調達するという削減施策の代表例は、新材原料から再生材原料への切り替えである。

例えばアルミ材の場合、新材の製造には、原料鉱石の採掘工程や大量の電力を要する精錬工程を伴う。いずれも温室効果ガス排出量の大きな工程である。これに対して、再生材の場合は、収集したスクラップを溶融して成分調整することで製造されるため、一般的に新材アルミと比較して単位量当たりの製造に伴う排出量が少ない。すなわち、新材でなく再生材に切り替えることで、アルミ材の調達に伴うカテゴリ1排出量を削減できるのだ。

こうした新材と再生材の関係性は他の素材でも成り立つことが多い。この他、排出原単位がより少ない他素材に切り替える手段もある。いずれの例でも品質やコスト、温室効果ガス排出量の削減効果などを踏まえ、短所や長所をてんびんにかけながら、全体で最適となる切り替えを検討することが必要だ。

スコープ3カテゴリ1の活動量と排出原単位が変動する要因

スコープ3も基本的に「活動量×排出原単位」で算定する。排出量を削減するには、活動量を減らすか、排出原単位を改善することになる

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ

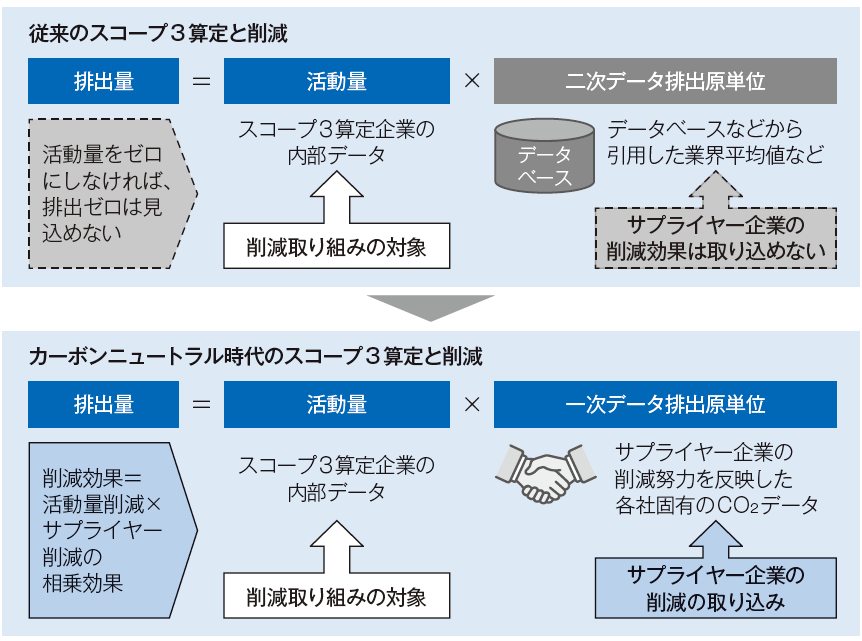

供給網の削減を反映

そしてここからは(4)排出原単位として一次データを活用する方法に焦点を当てて解説しよう。従来、排出原単位としては業界平均値などを基に算出した、いわゆる二次データが多く利用されてきた。それが近年、スコープ3カテゴリ1を削減するため、一次データ活用に取り組む企業が増えている。

一次データとは、あるプロセスを実際に実施する事業者自身の固有データである。例えば、ある原料を外部サプライヤーから調達する時に、その原料を製造する際の排出量をサプライヤー自身が自社のデータを用いて算定し、提供してくれるといったものだ。

一次データの排出量には、当該プロセスを実施する事業者各社の排出実態や削減取り組みの効果が反映される。そのため、バイヤー側の企業が排出削減に成功したサプライヤーから一次データ排出量を入手し、カテゴリ1排出量の算定に活用すれば、サプライヤー側の削減取り組み効果を自社のスコープ3削減効果として取り込むことが可能となる。

ただ、スコープ3カテゴリ1を一次データで算定したいと意欲を持つ企業は増えているが、実践に至らないケースも散見される。そこには大きく2つの課題がある。

課題の1つが「データの算定」だ。バイヤーに当たる企業がサプライヤー企業に温室効果ガス排出量を尋ねても、サプライヤー側が算定方法を知らない、あるいはバイヤー側が算定方法についてサプライヤー側に十分に伝えられない、という事態が多くのサプライチェーンで生じている。また、企業の担当者にとって分かりやすい解説書などが整備されていないことも背景にある。

経済産業省・環境省がまとめた「カーボンフットプリント ガイドライン」はバイヤー企業などに製品単位の温室効果ガス排出量を共有する際の算定ガイダンスとしても参考になるので、活用してみるのも一案だろう。

スコープ3カテゴリ1削減の進め方

業界平均の排出原単位を使う算定方法では、脱炭素を実現するには活動量をゼロにするしかない。サプライヤーから提供される一次データを活用すれば、サプライヤーの削減努力がバイヤーに当たる企業の削減効果に直接反映される

出所:Green x Digital コンソーシアム「CO2可視化フレームワーク Edition 2.0.1」より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作図

データ交換基盤の整備進む

そしてもう1つの課題が、データへのアクセス、つまりデータの入手が煩雑になることだ。

例えば数多くの部品で構成される製品は、多くのサプライヤーから部品を調達している。そのサプライヤーも、さらに多くのサプライヤーから部品や材料を調達している─といった具合に、サプライチェーンは多数の企業で構成され、網の目のように広がっている。

加えて現在、多くの企業が排出量の算定と取りまとめに米マイクロソフトの表計算ソフト、エクセルを利用している。だが、調達物の最上流から遡って数多くのサプライヤーから提供されたデータを集約し、管理する仕組みをエクセルで作ることには限界がある。

また、サプライヤーからどのようなデータ項目を収集すればよいのかについても、データを尋ねる側のバイヤー企業が判断せざるを得ず、サプライヤーはバイヤーによって異なるデータ収集の依頼に個別に対応する必要が生じていた。

これらの課題を解決するため、サプライチェーン上で温室効果ガス排出量データの共有を目的とした算定方法論を確立しようとする動きがみられるようになった。またデータアクセスの課題については、データ交換ガイドラインと技術仕様を共通化させ、これらに基づいてデータ交換のための技術基盤を整備する取り組みが始まった。

こうした動きの代表的なものに、持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)によるカーボンフットプリント情報を共有するためのワーキング活動「炭素の透明性のためのパートナーシップ(PACT)」や、電子情報技術産業協会(JEITA)が2021年に設立したGreen xDigitalコンソーシアム、そしてCDPが運営する「CDPサプライチェーンプログラム」がある。

この他に、温室効果ガスだけでなく社会課題全般の解決を目指す目的でデータ共有を推進しているものとして、ドイツで設立され自動車産業のバリューチェーン全体でデータを共有する「カテナ-X」と、日本で経済産業省が主導し取り組みを進めている「ウラノス・エコシステム」がある。

データ算定を高度化する方法

さて、サプライヤーによるデータ算定をより高度化していくために始まった方法論の策定動向を少し詳しく見ていこう。

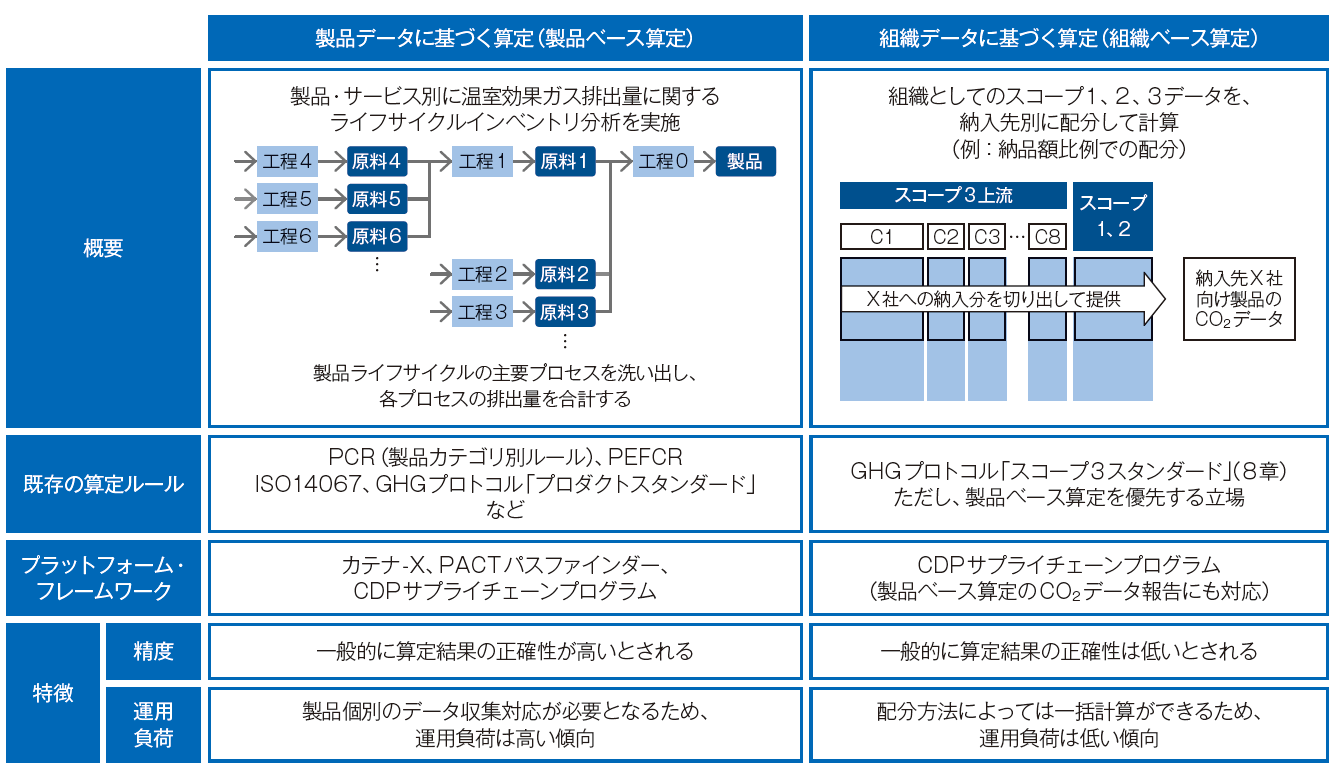

サプライヤーにデータの算定を依頼するに当たり、製品データを基に算定する方法(ここでは「製品ベース算定」と呼ぶ)と、組織データを基に算定する方法(同じく「組織ベース算定」)の、どちらにするかを決める必要がある。

製品ベース算定は、製品カーボンフットプリントの算定と同じと考えてほしい。製品ごとにライフサイクルの主要なプロセスを洗い出し、プロセスごとに排出量を合計する。GHGプロトコルの「プロダクトスタンダード」や、ISO14067、製品カテゴリー別ルール(PCR)、製品環境フットプリントカテゴリールール(PEFCR)、経済産業省・環境省「カーボンフットプリントガイドライン」などのスタンダードやガイダンスを参照できる。製品ベース算定の優れている点は、個々の製品単位で排出量を算定することから一般的に算定結果の正確性が高いとされることだ。一方、製品ごとにデータを収集する必要があるため、運用に当たっての負荷は大きくなりやすい。

もう1つの組織ベース算定は、組織のスコープ1、2、3データから、バイヤー向けの活動を切り出して提供する方法だ。その方法はGHGプロトコル「スコープ3スタンダード」でまとめられている。組織ベース算定は、配分方法によっては一括で計算できるため、運用負荷が小さい傾向にある。その半面、組織としてのスコープ1、2、3のデータから切り出すため、製品単位のデータの正確性は製品ベース算定に比べて低い。

製品ベース算定を推進するイニシアチブの代表例がPACTだ。PACTが定める「パスファインダーフレームワーク」はサプライチェーンで排出量データを交換するためのカーボンフットプリント算定方法論を示しており、今後の国際的な標準になる可能性が高い。

日本国内では、Green x Digitalコンソーシアムが排出量データの共有に向けた仕組みづくりを推進している。同コンソーシアムは、環境関連情報のデジタル化などを通じて、日本の産業・社会の全体最適を図り、50年におけるカーボンニュートラルの実現に寄与することを目的としている。

同コンソーシアムの「CO2可視化フレームワーク」は、製品ベース算定と組織ベース算定の双方に対応する。製品ベース算定はPACTのパスファインダーフレームワークに整合しており、組織ベース算定はスコープ3スタンダードをベースに作成された。組織ベース算定を提示しているのは、中小企業や炭素会計を始めたばかりの企業も参加しやすい仕組みとするためである。炭素会計を始めたばかりの企業にとって、製品ベース算定であるCFP算定はハードルが高い。比較的容易な組織ベース算定を入り口に、多様な事業者の参加を促す。

Green x Digitalコンソーシアムは方法論の整備の他、デジタル技術を活用したデータ交換フォーマットや連携方法の検討も行う。最終的には、デジタル技術を活用し、サプライチェーン全体の排出量データの見える化を進め、削減努力がデータとして適切に反映される仕組みの構築を目指している。

今後はカテゴリ1削減に向けて企業間のデジタル連携が進み、排出量データの共有が当然のように求められるようになるだろう。データを提供する側と提供される側の双方で方法論を押さえておくべきだ。サプライヤーと協働でカテゴリ1の削減を実践していくことが、自社の事業継続・成長につながる。

製品ベース算定と組織ベース算定

CO2データの算定方法には、製品データを基にする「製品ベース算定」と、組織データを基にする「組織ベース算定」の双方があり、それぞれメリット・デメリットがある(図中の「C」はカテゴリの略)

出所:Green x Digital コンソーシアム「CO2可視化フレームワーク Edition 2.0.1」より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作図

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp